珠江口盆地白云南洼珠海组陆架边缘三角洲沉积体系演化

2022-06-04舒梁锋张向涛张忠涛张丽丽雷胜兰高中亮韩霄于飒

舒梁锋,张向涛,张忠涛,张丽丽,雷胜兰,高中亮,韩霄,于飒

中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518054

0 引言

陆架边缘三角洲是一类发育在大陆架的陆架边缘向深海过渡位置所形成的三角洲,其最主要的特点是位于陆架边缘附近,沉积规模大,前三角洲区域可发育重力流水道和深水扇等沉积体。研究其形成演化不仅能揭示深水盆地的地质演变历史,也可以指导深水盆地重要油气聚集区的勘探。因此,陆架边缘三角洲的沉积演化长期以来一直是海洋沉积作用、沉积过程以及油气勘探研究的前沿热点[1-6]。陆架边缘三角洲的形成条件、沉积特征及其与深水扇的关系复杂,主要受控于物源供给、可容纳空间和气候变化,并受到陆坡构造活动等影响,故陆架边缘三角洲和陆坡深水盆地的研究已纳入到一体研究[1,7-8]。国外研究以墨西哥湾、印度哥伦布盆地和非洲海岸等地区的陆架边缘三角洲沉积体系较深入,国内以南海北部珠江口盆地陆架边缘三角洲研究为最多[9-21]。珠江口盆地自晚渐新世以来形成的各时期陆架边缘三角洲沉积体系已成为该地区沉积地质学和石油地质学的重要研究内容。

前人对珠江口盆地珠海组、珠江组和韩江组时期陆架边缘三角洲沉积体系发育和演化的研究取得了大量的研究成果。针对珠江组和韩江组时期陆架边缘三角洲的研究主要围绕层序地层划分、沉积相、储层物性等方面开展,针对珠海组时期陆架边缘三角洲则主要从层序结构、沉积特征及演化、沉积体系及其对成藏的控制作用等开展研究[11-24]。根据井震资料在珠海组内部识别出了7个层序边界,从而将珠海组划分为6个三级层序,即ZHSQ1-ZHSQ6,并认为白云凹陷渐新统整体上为海侵退积型层序组[14-15,23]。珠海组陆架边缘三角洲具有S型、切线斜交型等地震反射结构[12-13,18,21],三角洲前积体按不同成因类型有多种划分方案[20-21,24],主要发育外陆架三角洲、陆架边缘三角洲、斜坡水道和深水扇等沉积体系[11,19-21],陆架边缘三角洲的河口坝、水下分流河道、席状砂及前三角洲重力流砂体可构成重要的油气储层[16,22-24]。但前人研究主要集中在白云凹陷东部地区,资料相对丰富,涉及白云南洼地区的沉积结构特征往往是地震剖面定性描述沉积体系域和成因单元,且由于缺少连片三维地震资料,对沉积结构特征定量描述和三角洲内部沉积结构及其时空演化规律缺乏深入研究。本文基于大量新采集的三维地震资料,对白云南洼珠海组陆架边缘三角洲沉积体系开展研究,探讨其沉积结构和演化规律,不仅为南海北部白云南洼珠海组陆架边缘三角洲的研究提供了参照,也为该研究区的油气勘探提供了预测基础。

1 地质概况

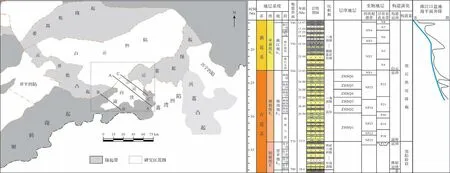

白云凹陷是珠江口盆地面积最大、沉积地层最厚与油气资源潜力最大的凹陷[25-26],本文研究区白云南洼为白云凹陷南部的小洼陷,其东北紧邻云荔低隆起,主体为顺鹤隆起所包围。白云南洼构造演化经历了断陷、断坳和坳陷三个阶段,其发育有自文昌组至第四纪各时代的地层,自下而上分别为古近系文昌组、恩平组和珠海组,新近系珠江组、韩江组、粤海组和万山组,以及第四系。其中古近系文昌组和恩平组为断陷期陆相地层,珠海组为断拗转换期海陆过渡相地层,珠江组至今为拗陷期海相地层(图1)。

图1 研究区位置图(a)和珠江口盆地晚渐新世综合柱状图(b,据文献[27]修改)Fig.1 Location of the study area (a) and Late Oligocene comprehensive column of the Pearl River Mouth Basin(b, modified from reference [27])

珠海组的海陆过渡相地层受控于南海运动和白云运动的区域构造运动,其底界面T70为南海运动而形成的破裂不整合界面,盆地自此由断陷转为坳陷阶段。珠海组沉积时期,相对海平面处于持续上升阶段[14,27-28],沉积物通量增大[29],白云凹陷东南、白云南洼直至长昌—鹤山凹陷一带大范围内形成陆架坡折带,研究区形成了规模很大的陆架边缘三角洲体系,陆架坡折带也在不断迁移[14,18-19]。柳保军等[14]对白云深水区渐新世—中新世陆架坡折带演化研究指出珠海组的沉积陆架坡折带呈NNE 向展布,由NW 向SE方向迁移。白云南洼陆架坡折带整体具有相似特征,坡折带的迁移受陆架边缘三角洲形态特征及演化控制明显。其顶界面T60 为白云运动形成的古近系与新近系的不整合界面,该运动之后珠江组的陆架坡折带向北迁移至白云凹陷北坡—番禺低隆起,白云南洼珠海组地层被上覆珠江组深海泥岩所覆盖。

2 陆架边缘三角洲沉积结构特征及演化

本次研究是在前人划分的三级层序基础上,首先利用地震剖面精细线描,追踪识别各层序内三角洲前积体,刻画三角洲内部形成期次及结构;然后在新采集的三维地震资料上应用等时地层切片技术,分析陆架边缘三角洲沉积体系平面展布特征;最后再通过剖面与平面的相互对比验证,从而确定最终的沉积体分布,揭示珠海组陆架边缘三角洲的演化特征。

2.1 陆架边缘三角洲沉积结构特征

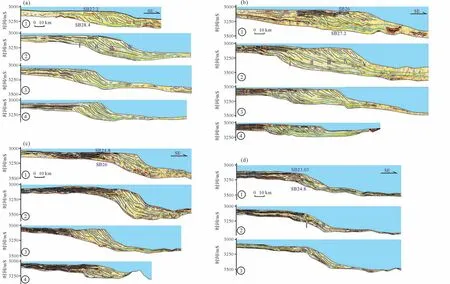

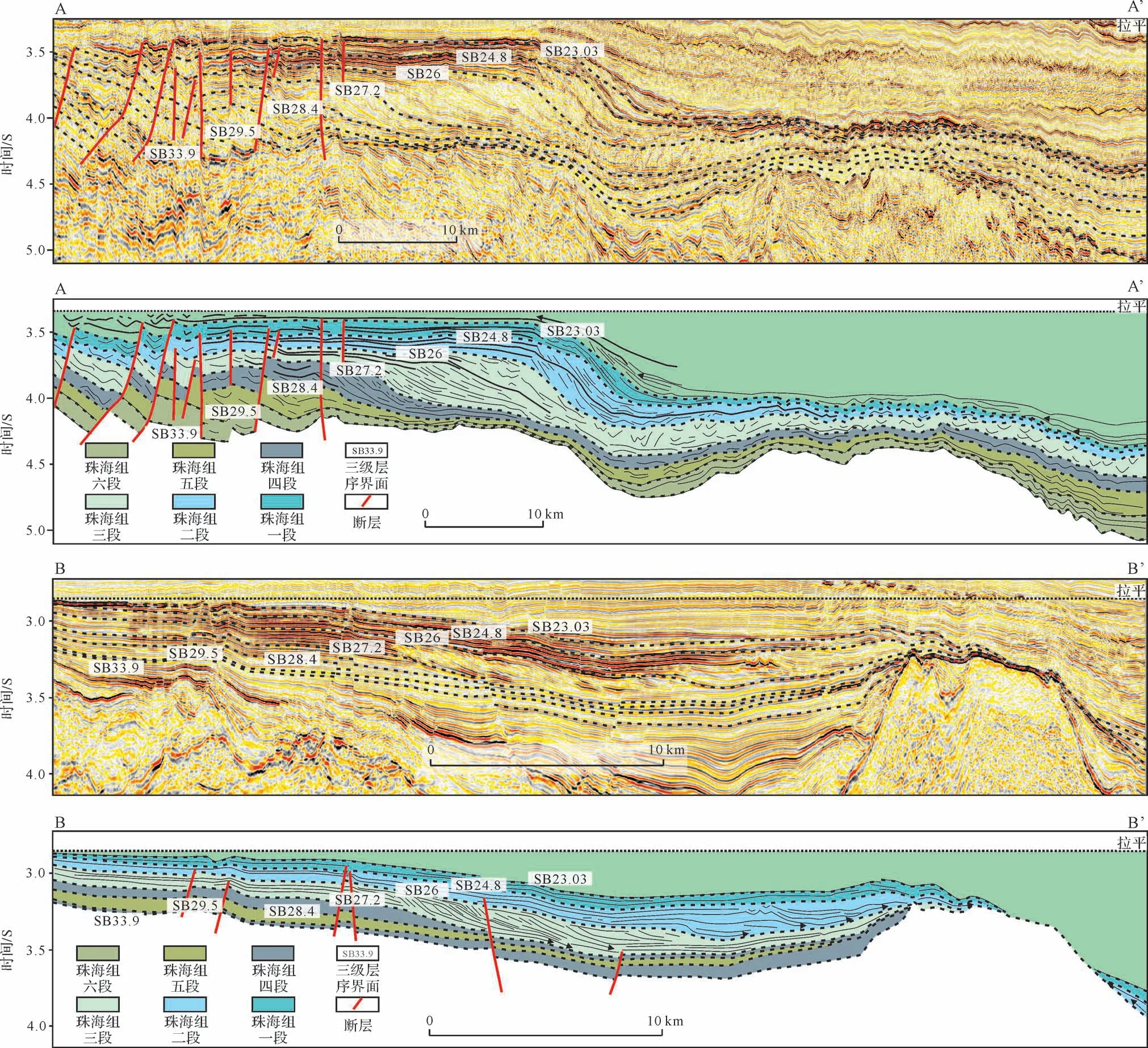

通过对区内珠海组各个时期三十余条地震剖面精细线描,刻画三角洲内部结构,明确了陆架边缘三角洲的沉积结构特征(图2)。选取典型地震剖面的关键界面,确定虚拟的海平面进行层拉平,恢复其沉积期三角洲的结构形态特征(图3),并统计三角洲沉积体的进积长度、加积厚度和拉平后的古水深,计算其进积速率和加积速率等参数。最终落实了研究区各期次三角洲前积复合体的分布范围(图4),进而综合对比分析各时期陆架边缘三角洲的沉积特征,比较其共性和差异性。

图3 白云南洼珠海组各时期三角洲内幕结构分析(剖面位置见图4)(a)珠海组四段陆架边缘三角洲内幕结构分析;(b)珠海组三段陆架边缘三角洲内幕结构分析;(c)珠海组二段陆架边缘三角洲内幕结构分析(;d)珠海组一段陆架边缘三角洲内幕结构分析Fig.3 Inner structure of shelf ̄margin deltas in each period of the Zhuhai Formation of the south subsag of Baiyun Sag(location shown in Fig.4)

图4 白云南洼珠海组陆架边缘三角洲前积体分布(a)及对应地震剖面特征(b)Fig.4 Distribution of the deltaic progradation complexes of the Zhuhai Formation (a) and corresponding seismic profile characteristics (b) in the south subsag of Baiyun Sag

研究认为,在晚渐新世珠海组各时期均发育三角洲沉积,但陆架边缘三角洲在珠海组四段中晚期至珠海组一段发育。从过白云南洼的主干地震及地质解释剖面来看,陆架边缘三角洲前积反射结构主要表现为切线斜交型和S型前积反射特征(图2,3)。切线斜交型前积层主要发育在外陆架或陆架边缘附近,其顶积层缺乏,前积层倾角一般不超过3°,在地震剖面上呈丘状或楔状外形反射特征,总体厚度不超过120 m。S 型前积层主要发育在陆架边缘,其顶积层和前积层均发育,前积层倾角大,在地震剖面上多呈低频连续的前积反射特征,沉积规模较大,前积体总厚度在研究区超过400 m。反映了低能环境下沉积物的快速搬运并沉积至陆架边缘的过程[30-31]。

图2 白云南洼典型地震剖面特征及解释图(剖面位置见图1)Fig.2 Characteristics and interpretations of typical seismic profiles in the south subsag of Baiyun Sag (location shown in Fig.1)

从珠海组四段开始至珠海组一段均同时存在北部和西北部两个方向的陆架边缘三角洲物源供给体系,进而形成连续4期三角洲前积复合体。尽管各期前积层厚度不同,但同一时期三角洲沉积结构在研究区内具有可对比性。通过三角洲前积结构和叠置样式的解剖,各期次又可细分为2~5 套三角洲前积体,分析地震剖面三角洲进积速率和加积速率等参数,结合珠海组各段厚度图,可比较其沉积结构特征。

珠海组四段三角洲以北部物源供给的陆架边缘进积,西北部物源供给的陆架边缘三角洲加积为特征,按三角洲前积结构和叠置样式可分为4 套三角洲前积体,沉积规模逐渐增大(图3a)。北部三角洲轴向推进的进积速率最大为9.2 km/Ma,垂向加积速率为333 m/Ma。西北部物源供给的陆架边缘三角洲进积速率最大为4.5 km/Ma,加积速率为250 m/Ma。

珠海组三段北部物源供给的陆架边缘三角洲地层加积厚,西北部物源供给的陆架边缘三角洲地层进积薄,按三角洲前积结构和叠置样式可分为5套三角洲前积体,三角洲进积和加积速率达到最大(图3b)。北部物源供给的陆架边缘三角洲轴向推进的进积速率最大为10.6 km/Ma,垂向加积速率为583 m/Ma。西北部物源供给的陆架边缘三角洲进积速率最大为8.9 km/Ma,加积速率为154 m/Ma。与珠海组四段相比,北部物源供给的陆架边缘三角洲进积速率略有增加,加积速率明显增加,西北部物源供给的进积速率增加,加积速率减小。

珠海组二段北部和西北部物源供给的陆架边缘三角洲差异明显,按三角洲前积结构和叠置样式可分为2套三角洲前积体。北部物源供给的陆架边缘三角洲最大进积速率为4.7 km/Ma,加积速率为300 m/Ma;西北部物源供给的陆架边缘三角洲最大进积速率为7.2 km/Ma,加积速率为154 m/Ma。西北部物源供给的陆架边缘三角洲规模相对较小,进积速率大于北部,加积速率小于北部物源供给的陆架边缘三角洲(图3c)。

珠海组一段陆架边缘三角洲整体以加积为主,在北部和西北部物源供给的陆架边缘三角洲上差异不明显,按三角洲前积结构和叠置样式可分为2套三角洲前积体。三角洲进积速率为1.2~2.2 km/Ma,加积速率为133~150 m/Ma,进积和加积速率均较小(图3d)。

同时,对各时期三角洲前积复合体的追踪可揭示其平面分布和演化(图4)。从三角洲沉积规模上来讲,珠海组四段规模逐渐变大,西北部物源供给的陆架边缘三角洲规模小于北部;珠海组三段和二段均是早期小规模,晚期变大,北部物源供给的陆架边缘三角洲规模强于西北部,不同的是珠海组三段规模最大,珠海组二段陆架边缘三角洲整体规模不如珠海组三段;珠海组一段整体规模相对减小,早中期比晚期规模大,北部物源供给的陆架边缘三角洲规模强于西北部。

2.2 陆架边缘三角洲沉积体系演化

在珠海组沉积早期,整个珠江口盆地受南海运动影响发生广泛海侵,白云凹陷逐渐被海水淹没为陆架区[12,14],白云南洼处于陆架边缘区。其与顺鹤隆起南部的长昌—鹤山凹陷位置类似[19],发育有陆架边缘三角洲沉积体系。

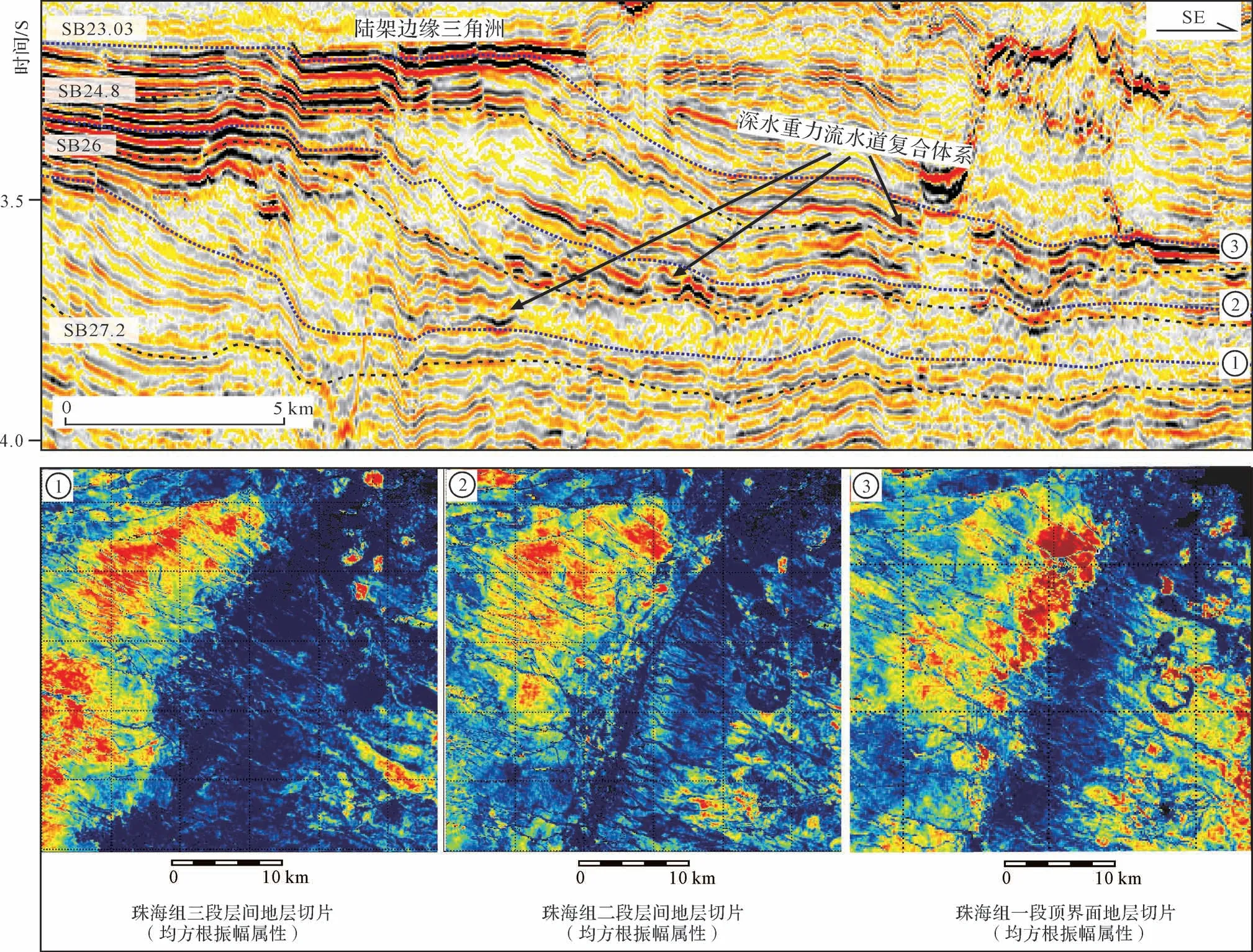

本次研究利用专业沉积地层分析软件Paleoscan对珠海组陆架边缘三角洲沉积体系进行地震沉积学分析。其原理是通过对三维地震数据体计算其面元网络,建立起三维地层模型,并对关键界面的精细解释质控,形成在地质模型约束下的等时地层切片。在确定珠海组四段(SB28.4~SB27.2)至珠海组一段(SB24.8~SB23.03)层序内三角洲划分期次后,形成等时地层切片,从而对各时期地层在等时格架下精细地刻画描述。经过比对筛选最终选取了3 张具有代表性的珠海组四段至珠海组一段内SB27.2、SB26 和SB23.03 三级层序界面附近的均方根振幅属性等时地层切片(图5)。均方根振幅属性等时地层切片分析表明,陆架边缘三角洲可识别出三角洲前缘、前缘远端陆架砂脊等沉积相带。对其三角洲沉积体系的刻画,更能精细地分析三角洲时空展布规律(图6~9)。

研究区珠海组陆架边缘三角洲各相带在地震剖面上表现出不同的地震反射特征,即三角洲前缘主体具有强振幅,高连续,平行—亚平行反射,在均方根振幅属性等时地层切片表现为红色强振幅,周边钻井岩性揭示为砂岩(图5)。三角洲前缘可识别出水下分流河道、远砂坝等沉积微相。其三角洲朵叶体沿走向扩展,呈宽带状分布,这与陆架边缘三角洲形态受到波浪和沿岸流的改造有关[32-33]。前三角洲位于陆架边缘斜坡,该斜坡沉积体系包括有陆坡泥、深水重力流水道、小型沟谷、滑塌体、斜坡扇及盆底扇等沉积类型。前三角洲泥及陆坡泥在地震上表现为杂乱或空白反射,弱振幅,连续性一般的特征,在均方根振幅属性等时地层切片表现为蓝色弱振幅。

图5 白云南洼等时地层切片及对应地震剖面层位(剖面位置见图1)Fig.5 Isochronous stratigraphic slices and corresponding seismic profile in the south subsag of Baiyun Sag(location shown in Fig.1)

与陆架边缘三角洲密切伴生的是深水重力流水道、斜坡扇及盆底扇。重力流水道在地震上外部形态表现为下凹上平,内部充填表现为强振幅、连续平行反射结构。斜坡及盆底扇地震上外部形态为透镜状,中—强振幅,中等连续,平行—亚平行反射结构(图5,6),其中重力流水道形态及数量受控于作为供源体的陆架边缘三角洲,随着三角洲沉积物大规模向陆坡供给,重力流水道形态由细长变得短直,单条变为多条(图6)。陆架边缘三角洲斜坡角度相对变陡,边缘斜坡更有利于发生滑动、滑塌和局部断裂作用,从而使得陆坡能发育大量富砂的重力流沉积[33-35]。陆架边缘三角洲与深水重力流水道复合体共生及演化,反映了陆架边缘三角洲作为陆架沉积物的“源”与陆坡深水重力流水道“汇”之间的耦合关系。

图6 白云南洼北部陆架边缘三角洲沉积体系特征及均方根振幅属性切片(剖面及平面位置见图5)Fig.6 Characteristics of shelf ̄margin delta sedimentary system and root mean square (RMS) amplitude attribute slices in the north region of the south subsag of Baiyun Sag (location shown in Fig.5)

因此,基于地震剖面和等时地层切片综合分析,陆架边缘三角洲沉积体系在不同时期所对应的演化差异明显,根据珠海组陆架边缘三角洲的形成演化阶段可划分为初始形成期,发展期和稳定期三个阶段。

2.2.1 陆架边缘三角洲初始形成期

在珠海组四段之前和珠海组四段早期,白云南洼整体沉积背景为陆架区沉积环境,珠海组中晚期为陆架—陆坡区沉积。物源以西北部方向为主,中期后出现来自北部方向的物源,沉积体系变为陆架边缘三角洲沉积体系(图7)。

图7 白云南洼陆架边缘三角洲初始形成期(珠海组四段)等时地层切片及沉积相图Fig.7 Isochronous stratigraphic slice and sedimentary facies during the initial formation stage of the shelf ̄margin delta(the Fourth member of Zhuhai Formation) in the south subsag of Baiyun Sag

陆架边缘三角洲初始形成期西北部物源供给的三角洲早期朵体不发育,中期开始三角洲前缘朵体特征明显,并持续发育到珠海组四段晚期,三角洲分布规模由小变大。北部物源供给的三角洲在早期仅存少量水道,中期形成三角洲前缘朵体,前三角洲由部分条带状斜坡水道。北部物源供给的三角洲规模相对小,晚期无明显沉积。

2.2.2 陆架边缘三角洲发展期

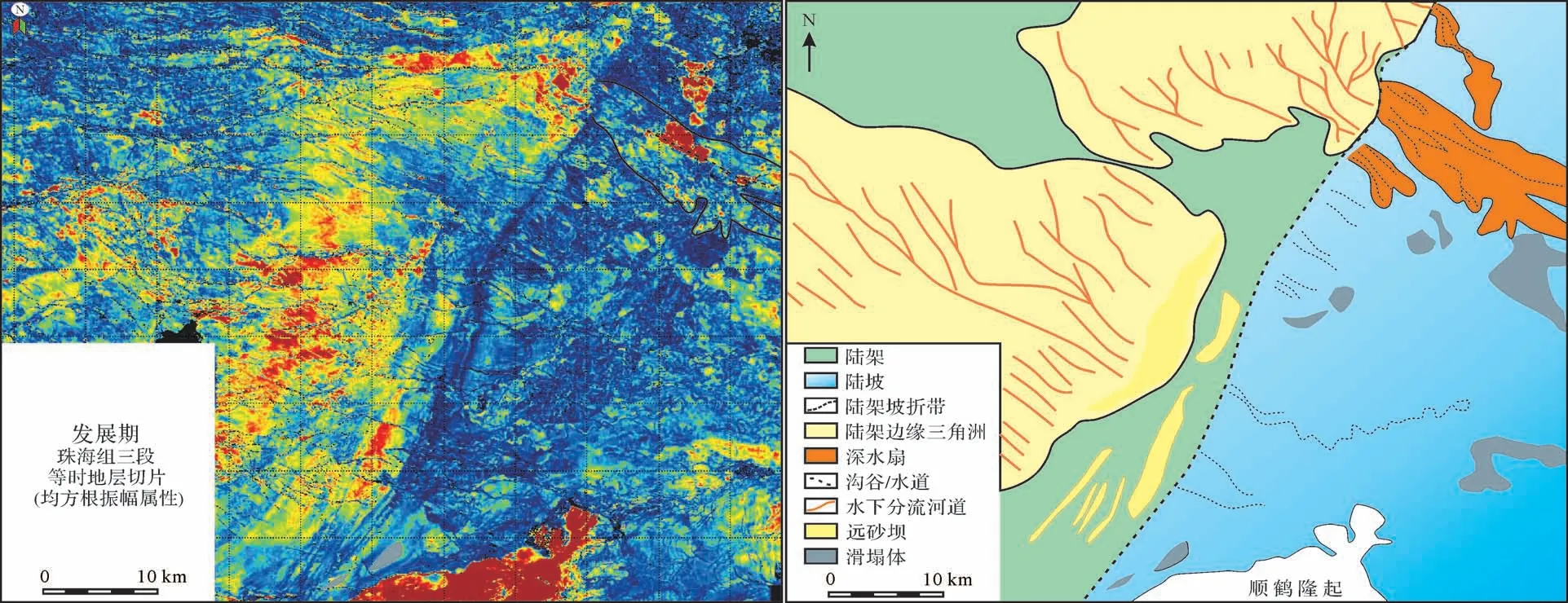

发展期珠海组三段整体沉积背景也为陆架—陆坡区沉积,物源来自西北部和北部两个方向不变,沉积体系主要包括陆架边缘三角洲、深水陆坡水道和陆坡滑塌体等(图8)。从沉积规模上讲,三角洲规模相比之前变大。

图8 白云南洼陆架边缘三角洲发展期(珠海组三段)等时地层切片及沉积相图Fig.8 Isochronous stratigraphic slice and sedimentary facies during the development stage of the shelf ̄margin delta(the Third member of Zhuhai Formation) in the south subsag of Baiyun Sag

西北部物源供给的三角洲分布规模早中期不大,晚期三角洲前缘砂体受波浪作用改造,在陆架边缘附近形成条带砂脊,砂质沉积物主要在坡折之上沉积。陆坡之下可见深水陆坡曲流河,外侧天然堤可见溢岸滑塌,除此之外,还存在有少量陆坡水道,表现为弱的振幅属性,可能为泥质沉积物充填。

北部物源供给的三角洲持续推进,早期三角洲前缘分布局限,中后期三角洲前缘规模持续变大,晚期规模达到最大。随着三角洲前缘的分布范围增大,深水沉积物也逐渐增多,表现为北部坡折带之下的陆坡水道数量增多,砂质沉积物分布比西北部的陆坡水道广,也可见深水滑塌体。

总体上,北部物源供给的三角洲在早期开始持续进积,中后期三角洲前缘朵体逐渐变大,前三角洲陆架坡折之下发育斜坡水道。西北部物源供给的三角洲在早中期变化不明显,进积距离不远,晚期发育三角洲前缘和陆架边缘条带砂脊。

2.2.3 陆架边缘三角洲稳定期

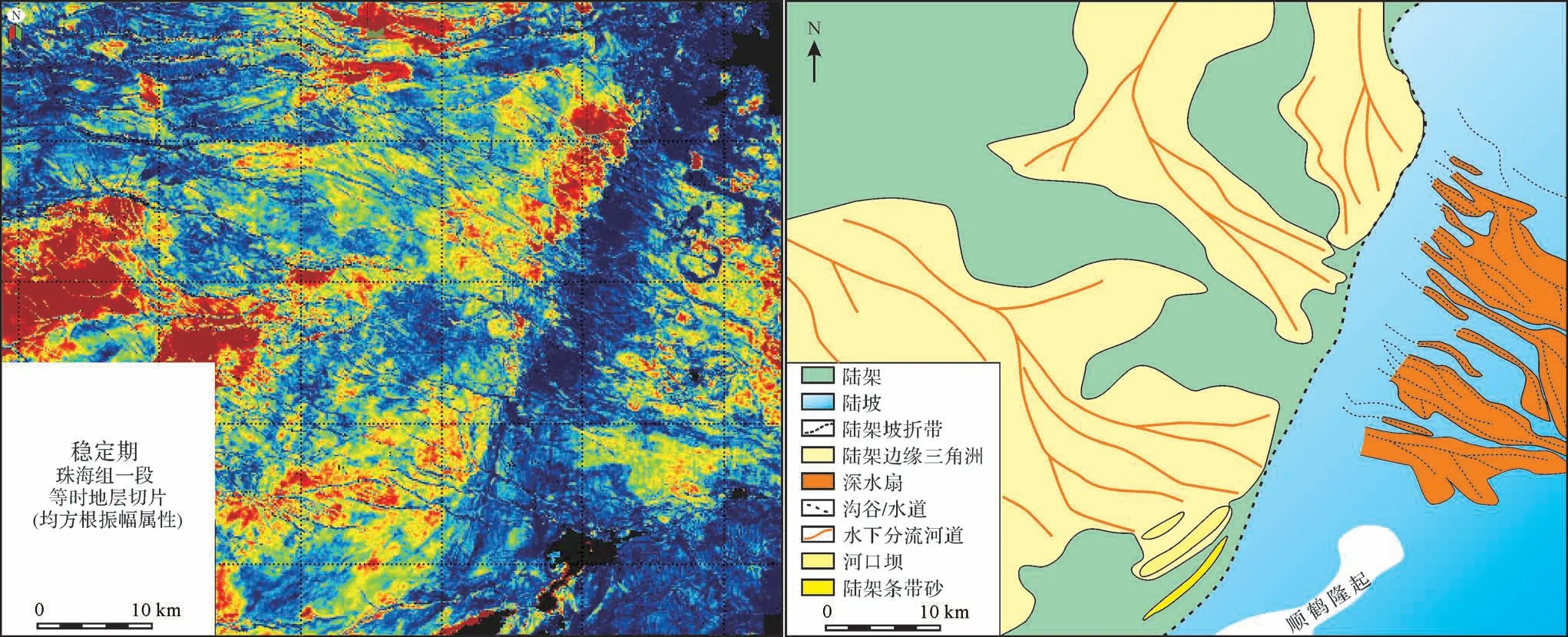

稳定期主要在珠海组二段和一段时期,物源仍然是来自北部和西北部方向,北部物源供给规模强于西北部,不同的是珠海组二段和一段的整体规模不如珠海组三段。

珠海组二段陆架边缘三角洲演化特征为西北部物源供给的三角洲平原砂体规模由小变大,发育三角洲前缘主体,缺乏深水沉积物。北部物源供给的陆架边缘三角洲—深水体系规模逐渐变大,晚期水道明显富砂。

珠海组一段西北部物源供给的三角洲平原砂体分布广泛,前缘分布相对小,陆架边缘存在条带砂脊,与陆架边缘三角洲供给直接相关的深水陆坡沉积物不多,分布规模有限。北部物源供给的三角洲前缘分布稳定,沉积物向陆坡搬运持续,深水沉积水道化特征明显(图9)。珠海组一段早期至晚期的演化表现为:西北部物源供给的三角洲分布规模变化不大,晚期变小。北部物源供给的三角洲前缘规模相对稳定,早中期水道发育,晚期水道逐渐消失。

图9 白云南洼陆架边缘三角洲稳定期(珠海组一段)等时地层切片及沉积相图Fig.9 Isochronous stratigraphic slice and sedimentary facies during the stable stage of the shelf ̄margin delta(the First member of Zhuhai Formation) in the south subsag of Baiyun Sag

陆架边缘三角洲在形成演化过程中发育多种类型储集体,河口坝、水下分流河道、陆架条带砂脊和深水重力流砂体等是其主要储层类型。在初始形成期,西北部物源供给的陆架边缘三角洲—深水体系相对于北部更富砂,主要发育三角洲水下分流河道,规模在三个时期内最小。在发展期,三角洲前缘砂体整体规模变大,西北部物源供给的陆架边缘三角洲前缘发育陆架条带砂脊,面积分布最广,深水陆坡水道砂体不发育;北部陆架边缘三角洲—深水体系规模逐渐变大,发育一定规模的深水陆坡水道砂体。在稳定期,陆架边缘三角洲的河口坝、水下分流河道砂体分布面积最大,对应陆坡水道和深水扇分布也最广,为最有利富砂储集体。

2.2.4 陆架边缘三角洲形成的控制因素

陆架边缘三角洲的形成演化受到沉积物物源供给、海平面变化、构造活动等因素的综合影响[17-24]。研究认为,双物源差异供给、相对海平面的先升后降和构造活动的相对稳定三个方面共同控制了珠海组时期陆架边缘三角洲的形成演化。

(1)双物源差异供源:渐新世时期,白云南洼物源供给不仅有来自西北部云开低凸起的近源供给,更有来自北部古珠江水系的供源。古珠江水系在渐新世的沉积物通量在100~40 000 t/km2·a 之间,与黄河、恒河等大型现代河流沉积物通量相当[14],物源供给量相对高。该时期的海岸线位于白云凹陷北坡番禺低隆起,主要沉积环境表现为三角洲平原和滨岸潮坪相[36],距离白云南洼所在的陆架边缘100 km 左右。陆架边缘三角洲前缘主体位置与沉积物源供给关系密切[37],双物源差异供给对陆架边缘三角洲的平面展布影响重大。

(2)相对海平面先升后降:渐新世初期(33.9~28.4 Ma),白云南洼开始规模海侵,沉积环境为局限浅海环境。渐新世中晚期(28.4~23.03 Ma)研究区相对海平面先升后降,从珠海组四段开始海平面持续上升,在珠海组三段末期(26 Ma)海平面上升到最大,该时期浅海沉积覆盖珠江口盆地大部分区域。这与南海西部的琼东南盆地珠海组海平面变化一致,二者均经历这一广泛的海侵事件[38]。之后海平面逐渐下降,渐新世的末冰期导致大规模海平面下降。此外,24~21 Ma 左右季风的增强使得物源区的剥蚀作用加速[39],渐新世晚期粗粒沉积物增多,并较多搬运至陆架坡折之下。

(3)构造活动相对稳定:南海运动之后,珠江口盆地进入断拗转换阶段,裂后的热衰减沉降有利于渐新世早期海侵,在渐新世中晚期(28.4~23.03 Ma),盆地热沉降速率进一步减少,周边古隆起无明显构造活动,整体属于构造沉降的稳定期,为大型陆架边缘三角洲的形成提供了有利的构造条件。

3 陆架边缘三角洲沉积演化模式

基于地震剖面以及相关地震属性特征的刻画识别,在沉积结构特征和演化分析的基础上,总结了白云南洼珠海组陆架边缘三角洲沉积体系的演化模式。整体演化过程表现为:陆架边缘三角洲初始形成期,沉积物开始在白云南洼沉积,并形成陆架沉积坡折,三角洲由陆架三角洲变为陆架边缘三角洲,三角洲垂向上均表现为进积,北部物源供给的陆架边缘三角洲形成面积小,西北部物源供给的形成面积相对大;发展期,垂向上进积和加积均存在,陆架边缘三角洲沉积厚度达到最大,北部物源供给的陆架边缘三角洲—深水扇体系发育一定规模,西北部物源供给的陆架边缘三角洲前缘发育陆架条带砂脊;稳定期,垂向上结构表现为先进积后加积,三角洲前缘规模变大,陆坡水道和深水扇最为发育(图10)。因此,陆架边缘三角洲及其共生的深水扇沉积体系在白云南洼可形成大量岩性圈闭和构造—岩性复合圈闭,为研究区最重要的油气勘探对象。

图10 白云南洼珠海组陆架边缘三角洲体系沉积模式Fig.10 Sedimentary model of the shelf ̄margin delta from the Zhuhai Formation in the south subsag of Baiyun Sag

白云南洼珠海组陆架边缘三角洲沉积体系演化规律总体上符合前人对陆架边缘沉积体系理论的研究,在不同物源体系方向及供给规模、气候及水动力条件、陆架宽度及地形坡度等条件下形成不同的陆架边缘三角洲—深水扇体系。对该体系的内部结构精细刻画和定量描述有助于分析预测大规模的深水储集体,为南海深水油气勘探评价提供科学依据,推动研究区的油气勘探工作。

4 结论

(1)珠海组陆架边缘三角洲内部可识别出4 期三角洲前积体,各期次通过解剖三角洲前积结构和叠置样式可细分为2~5套三角洲前积体,前积结构主要为切线斜交型和S型前积两种类型,不同地区进积和加积速率有明显差异。珠海组四段北部物源供给的陆架边缘三角洲进积和加积速率大,西北部物源供给的陆架边缘三角洲进积和加积速率小。珠海组三段规模达到最大,三角洲进积和加积速率北部相对大。珠海组二段北部和西北部物源供给的陆架边缘三角洲差异明显,北部物源供给的陆架边缘三角洲加积速率相对大,进积速率小,北部物源供给的陆架边缘三角洲规模大于西北部物源供给的陆架边缘三角洲。珠海组一段三角洲整体以加积为主,进积和加积速率均较小,三角洲规模变小。

(2)珠海组时期形成的陆架边缘三角洲可划分为初始形成期,发展期和稳定期三个阶段,初始形成期为珠海组四段中晚期,三角洲垂向上均表现为进积,北部物源供给的陆架边缘三角洲形成面积小,西北部物源供给的形成面积相对大;发展期为珠海组三段,垂向上进积和加积均存在,陆架边缘三角洲沉积厚度达到最大,北部物源供给的陆架边缘三角洲—深水扇体系发育一定规模,西北部物源供给的陆架三角洲前缘发育陆架条带砂脊;稳定期为珠海组二段和一段,垂向结构表现为先进积后加积,三角洲前缘规模变大,陆坡水道和深水扇最为发育。

(3)珠海组陆架边缘三角洲的形成演化受到双物源差异供给、相对海平面的先升后降和构造活动的相对稳定共同作用控制。北部物源供给的珠海组陆架边缘三角洲—深水陆坡沉积体系可作为区内最有利的油气勘探目标。

致谢 感谢各位审稿专家为本文提供的修改意见。