基于居住组团的地摊经济优势及其管理办法研究

2022-06-04易羽桐陈晨张涵玥

易羽桐 陈晨 张涵玥

本文通过对于居住组团周边商业模式大多调查与研究,发现地摊经济在一定程度上弥补了住宅区内社区商业空间结构与业态布局的不足,为居住组团内的居民提供了更多样的商品,打破了商业服务与居民的空间距离;同时街道摊贩作为居住组团周围商业服务的一部分,为居民起到了“看守“街道的责任,也成为了居民邻里交往的正向催化剂。本文针对居住组团周围的城市摊贩消费者固定,与居住民关系紧密的特点,结合日本社区经营与国内社区网络的理论与经验,探讨居住组团周围地摊经济的管理办法与策略。

居住组团通常占地面积约10万平方米,有1000-3000人,在基层行政单元上约相当于街坊。

根据杭州市从管理自治、资源配置等角度提出社区一般以1500-2500户为宜,这个规模略大于居住组团,相当2-3个居住组团。所以我们也通过针对社区经济的探讨与研究来辅助对于居住组团的经济研究。

地摊经济作为非正规就业的重要组成部分,在自70 年代至今,非正规经济的持续增长是中国快速城市化进程中引人注目的特征之一。中国的非正规经济从业者已达1.14亿,而根据已有调查统计,在中国,城市摊贩及相关从业者约占城市非正规就业人数总量的15.9%。

同时,中国各大城市均相继出台相关政策,从取缔到“疏堵结合”,“十二分”等,再到受到疫情对于经济的冲击之后逐渐转向鼓励。

但是,容易发现,各类相关政策往往是基于依赖于交通空间、商区等对于市容市貌影响较大、创造经济营收相对较高、顾客群以流动人口为主及其他特点的城市摊贩。而本文将从居住组团的角度,思考对地摊经济应采取的管理办法,并探讨地摊经济在街坊邻里发展的优势。

空间布局

由于我国城市居住空间大多选择采用了以邻里单位模式为基础规划模式,往往形成“居住区-居住小区-居住组团“的三级结构,我们综合考虑人口分布,服务半径等因素,可以将相关正规化的社区服务分为居民区级,社区级,街坊级。

我们在实地调研发现,菜市场,超市等提供人们日常所需的粮油及蔬果肉类的商业服务设施往往以居民区、社区级形式出现,服务范围通常在500m-1000m。但同时,居住组团内摊贩经营的最多的商品就是蔬菜,幾乎占到30%。同时,由于发展时间及地区规划原因,存在老社区或是临近城市中心的社区商业网点过于集中,而新社区出现了商业设施数量不足,网点布局不尽合理等问题。

业态结构

社区商业是一种依托于邻里街坊,背靠居民组团、居民小区的商业形态,也是公共的城市生活空间和相对私密的社区居住空间之间过渡,联系着相对私密的居住空间和开放的城市公共空间。由于社区商业相比于整个城市商业分工,具有与居民生活最为贴近的特点,往往成为了为居民的日常生活服务最便捷、距离最近的场所,也为居民的各类购物提供了最直接的服务。

但在实地调研中,往往可见居民区级及以上的大型商超或是百货过剩,虽然能够为居民提供一定的消费需求,但是在距离上几乎没有优势。我们发现,在组团级的商业服务设施中,存在着网吧,美容院,疗养服务,茶馆,彩票,西点,健身房等商业设施。在中老年占比大的居住组团中,多数居民表示由于其消费高而不愿意使用,更青睐于聊天,打牌,广场舞等不依赖设施的活动,并希望能够引入相关无消费或者低消费的设施。

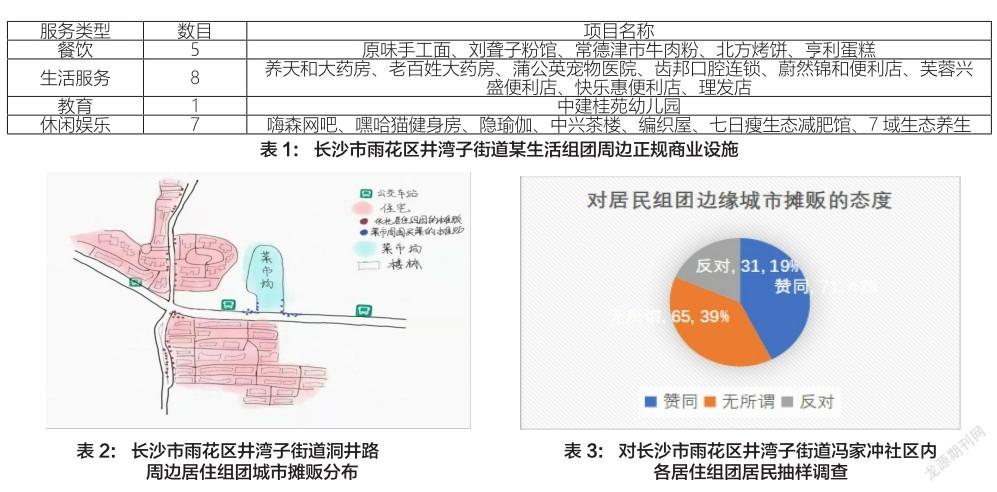

在调研过程中,发现在社区组团内理发店,中老年棋牌室,干洗店,五金店,裁缝店等于居民生活更为相关的商业服务设施和满足多数居民需求的生活业态则明显不足。(表1)

由此可见,依靠社区底商和社区商业街,居住组团周边的各项商业服务仍需加以完善。

由于地摊经济在人流相对固定,流动人口较少的居住组团内的情况与依托于交通枢纽或是中心商区的城市摊贩经济具有较为显著的不同。同时由于城市摊贩流动性高,经营者固定,商品更新变化快等特点,与居住组团周边社区底商和社区商业街的正规化商铺具有较大区别。我们本节从经济与文化两个角度探讨地摊经济在居住组团内的优势。

经济方面

1.提高商品多样化

在实地调研走访过程中,我们发现存在一些磨刀,卖馒头,卖鸡蛋糕、卖爆米花等贩卖非日用品或是提供非必需生活服务的摊贩,他们以周期性游走于相邻的几个居住组团。在调研过程中,一个磨刀的摊贩指出,“一个地方一次就只有这么多刀,不走也没有生意可做了。“他们这些摊贩由于需要通过流动来寻找少量的有需求的消费者,所以他们很难在居住组团或者居住小区周边以正规经济的形式存在。而作为摊贩的流动性,使得他们可以服务到居住组团级别。

2.打破距离约束

在前文中提到,由于社区商业为居民的各类购物提供了最直接的服务,而地摊经济则实现真正得将物品送到顾客手中。我们针对长沙市雨花区井湾子街道冯家冲社区洞井路附近居住组团的实地调研,居民距离菜市场或者正规社区商业街上的蔬菜店的平均距离在650m左右,而卖菜的城市摊贩往往出现在居住组团边缘。虽然相比菜市场种类和数量都相对较少,但是实现了将商品直接送到居民家门口。(表2)

文化方面

1.摊贩为居民起到“看守”街道的作用

试想,在天黑之后,相对僻静的居民区我们是不是更愿意走到有摊贩叫卖的街道而非是空无一人的街道呢。由于摊贩同样希望能够在一个相对安全而稳定的环境内进行他们的商业行为,所以自然的,他们会主动担负起一定程度的对街道的看守任务。由于在居住组团周围的摊贩和消费者都相对固定,摊贩很自然得也能够在一定程度上对相应得居住组团的主人翁意识,对居住组团及其周边实现“看守”。

2.城市吆喝为城市增色

近年来,长沙等多地相继出现对于“保护城市里的吆喝声”的呼吁。吆喝声既是一个城市重要的文化符号之一,是流淌在我们生活中的听觉“非遗”,是城市里街道间的烟火气。背景声音博物馆中收录的20条吆喝声中,有15条都是人们生活中经常消费的食物,其余5条包括收破烂,卖金鱼,焊铁壶等(过去)居民生活中常买或是经常需要的日常服务。由此可见,居民区及小区、组团是城市吆喝声最常出现的地方,居住组团、居住小区内摊贩的存在也是就地保护吆喝声最好的方式。

3.符合居民期待

居住组团的最终使用者是居民,所以在考虑居住组团周边经济的时候我们必须考虑居民的感受。根据问卷调查结果显示,超过2/3的居民对居住组团边缘的城市摊贩持不反对态度,大多人表示他们为居住生活提供了一定程度的便捷,并且有不少居民表示这些摊主们为他们提供过一次或以上的帮助。(表3)

邻里及其被动网络

由于居住区有别于城市公共空间所形成的私密性,形成了一种相对特殊的社会关系,“邻里“。邻里是指在同一地域内,由于条件上互相靠近,同时结合友好往来和亲戚朋友关系而逐步形成的团结互助、守望相助的群体。

居住组团内居民具有“住户”这一相同身份特征,并且在同一空间范围内活动,自然形成相互识别,并且组成“邻里”这一互助联合的关系,所以,在居住组团内自然的形成“被动网络”。

由此可见,居住组团内的住户自然而然的对于居住组团及其周边具有主人翁意识。在走访过程中,我们发现,不少的居住组团住户均有过对于不满的城市摊贩,采用直接驱逐,间接驱逐(如拒绝购买等),或是联系,物业、社区等行政管理单位进行驱逐。能够长期以来留在居住组团边缘进行商业活动的流动摊贩大多是已经得到了组团内居民的接纳。

居住组团内居民,以及相关物业体现出了一种自发的对于居住组团边缘或是周边的管理意识,这种管理意识在一定程度上从消费者与住户的角度约束着居住组团边缘的城市摊贩。

居民与摊贩形成独特的生态

依托在交通枢纽或是商区的流动摊贩,他们的客户主要为经过这里的流动人口,同一消费者再次消费的频率与几率都不高。并且他们也直接受周边街道或场所的城管或是市政部门管辖。

但是,对于居住组团边缘的城市摊贩而言,他们的客户极为固定,并且相比于受到城管等部门的约束,他们更直接的受到来自居民的自主选择与物业的约束。并且由于摊贩与消费者都固定,他们之中发展出不同于一般的商业从业者与消费者之间的,更为亲密额关系。这种关系在居住组团周围的正规商铺与城市摊贩均有体现。

对于居住组团的居民来说,与住宅周围的商铺或摊贩闲谈,或是对某件事交流经验,探讨某户的八卦都是非常自然且常见的行为。而在居民之间,谈论摊贩或是商铺也很常见,他 们自然而然地对摊贩做出评价。

所以有别于对于商区或是交通设施周边对于城市摊贩强硬的管理,居住组团边缘的城市摊贩与居民之间的关系是亲密,友好,并且居民及物业组织对于他们的管束也是软性、弹性的,形成了一种特殊而自然的生活生态。

国际经验参考——日本社区营造

“社区营造”是日本一种特色的地域治理模式。它不同于西方现代理论中依靠政府规划主导的城建模式,而是以居民为主体,提高居民对于周边建设的参与感,尊重居民意见。

日本学者西村幸夫提出,每个地区都有其独特的问题,也有其独特的氛围与气质。而居民从更高的层次解决自己住区的问题,更能够打动其他地方人的心,有助于提高本地区居民的自豪感与凝聚力。

他在《传统街区:社区营造故事》一书中列举了17个各地社区营造的故事,虽然民俗习惯和面临问题不同,但是由于居民之间的合作自治,都使得这个地方展现出更深刻吸引力。

中国的台湾地区,从20世纪90年代中期起,充分借鉴日本社区营造相关的经验与教训,试图将社区营造变成一个真正居民真正组织参与,凝聚居民智慧,浩大绵久的家园再造工程。而在社区营造的过程中,从细节与居民的参与感唤醒人们对于住区的归属感与主人翁意识,对于拉近邻里间关系功不可没。

国内相关探索——社区网络治理

在20世纪90年代的社区改革试验风潮之下,有学者提出通过社区网络治理,实现基于民众视角的对住区周边事务的治理。通过居住组团或是居住小区周围生活、经营主体之间的守望相助,互相协调配合。

根据现有研究总结,社区网络治理实现的保障,主要在于各主体间的信任与社区网络互动。而居住组团居民与周围城市摊贩的交往中,由于商业经营者与居民消费者人口都相对固定,有利于不同主体之间相互熟识、交往,形成信任网络。由于摊贩具有的商业性质,社区网络互动成为了商贩生存必不可少的一个环节。依靠着一些市民选择,社区约束以及商贩的诚信经营,而形成一种和谐的社区网络互动。

例如北京新里小区曾进行过社区自主自治的尝试,依靠城市摊贩对于公约的自主尊重与摊贩本身的道德素质,很大程度上为居民生活带来的方便,实现了“双赢”。

本文通过从供给的角度(即消费者视角)探讨地方经济,发现有别于城市正规化本位的发展理论对非正规地摊经济的抨击,居住组团周边的地摊经济在一定程度上弥补了当前社区底商与社区商业街的发展不完善,同时带来了一定程度的经济与文化价值。

同时在对于城市组团周边的地摊经济管理模式的研究过程中,本文主张有别于政府关注的社会关注(social regulation),无论是摊贩之间可能存在的一些自组织规则与自发的秩序,同时也存在摊贩与周围住民之间的非官方化的联系,构成自然而然地社区生态,非正规经济并非人们所想地无序。

(湘潭大学数学与计算科学学院)(长春工业大学)(杭州电子科技大学信息工程学院)

参考文献:

[1]薛丰丰.城市社区邻里交往研究[J].建筑学报.2004(4).

[2]简·雅各布斯.美国大城市的生与死.南京.译林出版社.2005.

[3]黄耿志,薛德升,徐孔丹,杨燕珊,陈昆仑.中国大城市非正规公共空间治理 —— 对城市流动摊贩空间疏导模式的后现代反思.国际城市规划.2019 Vol.34, No.2.

[4]马启国.社区商业空间初探.同济大学硕士学位论文.2007.

[5]姚建强.社区商业的分类及其发展趋势.浙江大学硕士学位论文.2007.

[6]应联行.论建立以杜区为基本单元的城市规划新体系——以杭州市为例[J].城市规划.2004(12).

[7]马新华.社区商业与居住生活区的规划布局分析[J].住宅科技,2006(9)..

[8]王晓玉.国外社区商业发展的理论与实践[[J].商贸经济,2003(1).

[9]钱征寒,牛慧恩.社区规划~理论、实践及其在我国的推厂建议[J].城市规划学刊.2007(4).

[10]赵璐瑩.社区参与地摊经济治理路径研究.合作经济与科技.2021(7).

[11]段翔.社区外部空间利用与社区商业研究.山西建筑 2005(5).