装配式混凝土结构若干问题的探讨

2022-06-02徐其功

周 金,徐其功

(1、广东省建科建筑设计院有限公司 广州 510500;2、广东省广建设计集团有限公司 广州 510500)

0 引言

随着国家以及各省份对于工业化建筑的大力推广,我国工业化建筑发展迅速。如今,建筑工业化已从施工领域、科技领域登上了国民经济重要产业的舞台。装配式混凝土结构作为工业化建筑的重要组成部分,已成为中国建筑业由传统建造方式向工业化建造方式转变的主要代表之一。开展一系列关键技术的研究与创新工作,是促进装配式混凝土结构发展的重中之重。本文结合国内外相关规范和研究成果,就装配式混凝土结构的结构体系、构件连接以及装配式混凝土结构的抗震性能化设计进行了探讨,通过优化结构体系、创新结构设计方法,在保证安全性的前提下,使装配式混凝土结构更具经济性和适用性。

1 结构抗侧力体系与抗重力体系

抗侧力体系是指结构中抵抗侧向作用或同时抵抗侧向作用和相应竖向荷载的结构体系;抗重力体系是指结构中仅承担竖向荷载、不考虑其侧向刚度与侧向承载力贡献的结构体系。在我国《建筑抗震设计规范:GB 50011—2010》[1]中,明确提出了结构抗侧力体系,但未对结构进行抗侧力体系与抗重力体系的区分。在美国和新西兰等国家的规范中,结构分为抗侧力体系与抗重力体系,所有侧向荷载由抗侧力体系承担;抗重力体系仅承受竖向荷载作用,不考虑其对侧向刚度与侧向承载力的贡献,但需具有与抗侧力体系部分协同变形的能力。

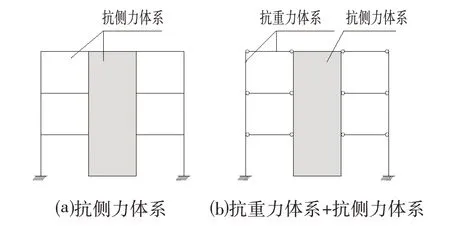

目前,我国装配式混凝土结构的设计方法是按照现浇结构采用传统软件进行设计,这种设计方法未能充分考虑装配式结构的特点[2]。在传统的现浇结构设计中,由于所有节点都是现浇,因此所有构件均按抗侧力体系进行设计,如图1⒜所示。在装配式混凝土结构中,构件间的连接可以根据需要选择刚接或铰接,因此可以对结构抗侧力体系与抗重力体系进行区分设计。在进行结构设计之前,可根据结构高度、构件跨度以及建筑要求等确定结构的抗侧力体系和抗重力体系。如图1⒝所示结构布置,采用钢筋混凝土剪力墙结构作为结构的抗侧力体系,抵抗风荷载、水平地震作用和部分竖向重力荷载;混凝土框架结构作为抗重力体系,仅承受自重和竖向荷载作用。对抗侧力体系部分,可以按照现浇结构的设计方法进行设计;对抗重力体系部分,构件间的连接可以采用铰接的形式,连接简单,施工方便,具有显著的技术和经济效益。

图1 结构体系布置示意图Fig.1 Diagrams of Structural System Arrangement

2 湿连接与干连接

不同类型的连接节点,其连接构造、力学特性等均不同,在设计中可根据实际情况采用[3]。湿连接是指预制构件间主要纵向受力钢筋的拼接部位,用现浇混凝土或灌浆填充的连接方法[4]。湿连接的强度、刚度与变形与现浇混凝土结构类似,因此《装配式混凝土结构技术规程:JGJ 1—2014》[5]中给出的主要构件间的连接均采用湿连接,在实际工程项目中,湿连接应用也最为广泛。湿连接构造示意如图2所示。

图2 湿连接构造示意Fig.2 Diagrams of Wet Connection (mm)

干连接是指预制构件间连接不属于湿连接的连接方法。与所连接的预制构件相比,干连接刚度较小,变形主要集中于干连接处,当变形较大时,在干连接处会出现一条集中裂缝,这与现浇混凝土结构的变形行为有较大差异。装配式混凝土结构抗重力体系主要抵抗重力荷载效应,在地震作用下承受侧向力较少,其塑性变形行为对结构整体变形行为影响较小,因此可以采用干连接。在考虑结构出现最大设计侧向位移时,干连接应具有一定的强度,确保抗重力体系竖向承载能力,保证结构安全。部分干连接连接形式如图3所示。

图3 干连接示意图Fig.3 Diagrams of dry connection

3 强连接与延性连接

强连接是指结构在地震作用下达到最大侧向位移时,结构构件进入塑性状态,而连接部位仍保持弹性状态的连接;延性连接是指结构在地震作用下,连接部位可以进入塑性状态并具有满足要求的塑性变形能力的连接。对于装配式混凝土结构的控制区域,接缝要实现强连接,保证不在接缝处发生破坏,即要求接缝的承载力设计值大于被连接构件的承载力设计值。对于其他区域的接缝,可采用延性连接,允许连接部位产生塑性变形。强连接与延性连接接缝的承载力设计值均应大于设计内力,保证接缝的安全。

3.1 美国规范《Building code requirements for structur⁃al concrete(ACI 318-14)and commentary》[6]中延性连接与强连接的规定

3.1.1 延性连接

文献[6]指出,预制混凝土框架结构中采用延性连接时,除应满足现浇混凝土框架结构的规定外,还应满足以下规定:

⑴延性连接的抗剪承载力不应小于考虑塑性铰极限变形产生的剪力的2倍;

⑵梁端钢筋灌浆套筒连接或机械连接的位置距离梁、柱接头柱端面的距离应大于h∕2,h为梁高,如图4所示。

图4 梁-柱延性连接示意图Fig.4 Diagrams of Beam-to-column Ductile Connection

3.1.2 强连接

PALMIERI L等人对8个不同形式的预制梁、柱连接进行了反复加载试验[7],试验研究表明,采用图5所示类型的连接方式时,在预制梁、柱连接的结合部,由于构件间没有足够的塑性变形长度,结合部的钢筋会产生应力集中而发生脆性破坏。因此,在地震作用下,为避免此处发生破坏,应确保连接处的钢筋保持弹性。在预制混凝土框架结构中采用强连接的形式,目的是保证梁中钢筋的屈服发生在连接区域以外处,而连接处的钢筋仍然处于弹性而不发生脆性破坏。

图5 梁-柱强连接示意图Fig.5 Diagrams of Beam-to-column Strong Connection

文献[6]指出,采用强连接时,除应满足现浇结构中的相关要求外,还应遵循以下规定:

⑴强连接接合部的设计承载力φ Sn(抗弯、抗剪、轴拉和轴压)应不小于考虑塑性铰极限变形时强连接接合部产生的相应效应Sn(弯矩、剪力、轴向拉力和压力);

⑵ 预制构件的主要纵向钢筋在强连接处应连续,并延伸至强连接接合部与塑性铰区域外;

⑶预制柱之间的强连接,φ Sn应不小于1.4Se;在层高范围内,强连接接合部的设计抗弯承载力φ Mn应不小于0.4Mpr,设计抗剪承载力φ Vn应不小于Ve。

式中:φ为名义承载力折减系数;Sn为名义承载力;Se为非弹性侧向变形时,屈服区域的承载力极限状态效应值。在计算连接钢筋的极限抗弯强度Mpr时,钢筋的强度为屈服强度的1.25倍,且名义承载力折减系数取为1.0。根据《Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings》[8]中钢筋各种强度间的换算关系,统计的钢筋屈服强度平均值为1.25fy。

3.2 文献[5]中延性连接与强连接的规定

由于钢筋灌浆套筒连接或机械连接的材料强度高于被连接钢筋,为了避免屈服集中于连接处与梁柱接头柱端面之间一段较短钢筋中,钢筋灌浆套筒连接或机械连接的位置与梁柱接头柱端面需保持一定的距离。文献[5]中指出,采用预制柱及叠合梁的装配式框架节点,梁下部纵向钢筋可伸至节点区外的后浇段内连接,连接接头与节点区的距离不应小于1.5 倍梁高,如图6所示。此项规定与现浇混凝土结构中梁、柱节点处钢筋的连接要求相同。钢筋连接部位距梁端超过1.5倍梁高,可以保证在设计地震作用下,梁端塑性铰区的性能。

图6 梁-柱延性连接示意图Fig.6 Diagrams of Beam-to-column Ductile Connection

3.3 延性连接与强连接的应用

在装配式结构抗侧力体系中,合理安排强连接和延性连接能位置,能够保证结构抗侧力系统“强柱弱梁”的机制,从而保证塑性铰出现在梁端,使得装配式结构的整体性能和现浇混凝土结构类同。其中强连接在设防烈度地震作用下保持弹性状态,不需考虑其塑性变形行为,故可以使用湿连接和干连接;延性连接在设防烈度地震作用下会进入塑性变形状态,湿连接的塑性变形行为与现浇混凝土结构类同,可以采用。

当装配式结构抗侧力体系中的连接设计采用延性连接时,延性连接接合部的抗剪承载力应大于相邻被连接预制构件截面的抗剪承载力,保证连接接合部抗剪强度强于被连接构件,避免剪切破坏最先发生于连接接合部。

4 装配式混凝土结构抗震性能化设计

工程师在对结构进行设计、拆分后必须全面地考虑结构在地震作用下的表现,准确地预计结构在地震尤其是罕遇地震下的响应及震后破坏程度,使其在地震时及地震后能保持预定的功能,这使得装配式混凝土结构采用抗震性能化设计显得尤为重要。

4.1 美国规范中的抗震性能化设计

文献[8]中,将结构性能水准划分为立即使用、损伤控制范围、生命安全、有限的安全范围、防止倒塌、不考虑6 个等级,其中立即使用、生命安全、防止倒塌为大部分结构常用的性能水准。

《Seismic rehabilitation of existing buildings》[9]中,将所有对结构侧向刚度有较大影响的构件或在结构侧向变形下仍然具有承载能力的构件划分为主要构件和次要构件,并将构件的效应按“承载力控制”和“变形控制”进行分类,并对主要构件P和次要构件S的变形值给出了定量的规定,如图7所示。

图7 力-变形曲线表示的结构性能水准Fig.7 Component or Element Deformation Acceptance Criteria

4.2 我国规范中的抗震性能化设计

文献[1]将性能水准分为5 个等级:基本完好(含完好)、轻微损坏、中等破坏、严重破坏和倒塌;性能目标分为A、B、C、D 共4个等级;不同性能要求的参考指标分为承载力参考指标和层间位移参考指标。《高层建筑混凝土结构技术规程:JGJ 3—2010》[10]给出了各性能目标在各地震动(小震、中震、大震)作用下的性能水准描述。文献[10]要求指定构件类型,包括关键构件、普通竖向构件、耗能构件;其中关键构件是指该构件的失效可能导致结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏的构件,普通竖向构件是指关键构件之外的竖向构件,耗能构件包括框架梁、剪力墙连梁及耗能支撑等。

4.3 《装配式混凝土建筑结构技术规程:广东省标准DBJ 15-107—2016》[11]抗震性能化设计

4.3.1 装配式混凝土结构抗震性能水准

与文献[1]中性能设计的要求一致,将装配式混凝土结构的性能目标分为4 个等级,将抗震性能分为5 个水准,抗震性能水准可按表1进行宏观判别。

表1 各性能水准装配式混凝土结构预期的震后性能状况Tab.1 The Expected Performance of Precast Concrete Structure after the Earthquake under the Different Performance Level

4.3.2 “承载力控制”与“变形控制”

在装配式混凝土结构中,可能出现塑性变形部位应具有足够变形能力,避免变形能力不足引起不可预期的破坏;不应出现塑性铰的部位应具有足够的强度。文献[9]采用“承载力控制”与“变形控制”的方法对装配式混凝土结构中不同的部位进行划分。装配式钢筋混凝土结构中允许出现塑性变形的区域、效应可按表2 确定,由承载力控制的区域、效应可按表3确定。

表2 装配式钢筋混凝土结构中允许出现塑性变形的区域和效应Tab.2 Areas and Effects that Allow Plastic Deformation in Fabricated Reinforced Concrete Structures

表3 装配式钢筋混凝土结构中承载力控制的区域和效应Tab.3 Areas and Effects of Bearing Capacity Control in Fabricated Reinforced Concrete Structures

由承载力控制的抗震承载力计算采用文献[10]的计算方法,层间位移角限值满足确定。对于进入屈服的构件是以变形来控制,主要依据美国规范的主体思想,在综合国内外规范、经验的基础上,针对不同性能水准,采用“三指标”控制,即结构整体层次的层间位移指标、结构构件层次的承载力控制指标、变形控制指标,从而有针对性地设计出更加合理的结构。

5 结语

⑴在装配式混凝土结构中,区分抗重力体系与抗侧力体系,确定不同结构的连接方式,结构受力和分工明确,可带来显著的技术效益和经济效益。

⑵根据结构抗重力体系与抗侧力体系的受力情况,选择相应的干连接和湿连接,可提高施工效率。

⑶在结构抗侧力体系中,合理确定延性连接和强连接的位置,能够保证结构抗侧力系统“强柱弱梁”的机制,从而保证塑性铰出现在梁端,使得装配式结构的整体性能满足抗震设计要求。

⑷确定装配式结构的性能水准,区分“承载力控制”与“变形控制”区域,有针对性的解决问题,不仅可以确保结构具有良好的变形耗能能力,实现大震下不倒塌,同时也可以合理的确定结构所用的钢筋的强度以及结构构造的要求,避免对整个结构所用的全部钢筋、混凝土以及构造都提出过高的要求,造成不必要的浪费。