南方城市污水处理系统效能评估与提质增效策略制定

2022-05-31李一平周玉璇唐春燕李金华温慧峰蒋海砖

李一平,郑 可,周玉璇,唐春燕,陈 霞,伍 彬,李金华,温慧峰,蒋海砖

(1.河海大学环境学院,江苏 南京 210098; 2.江苏省水土保持生态环境监测总站,江苏 南京 210012;3.南宁市勘测设计院集团有限公司,广西 南宁 530022)

近年来,随着我国城市化进程的不断推进,城镇污水处理设施逐渐完善,污水处理能力显著提高,城市水环境质量不断改善,但合流制溢流、雨后河道黑臭等现象仍然普遍存在,污水处理厂进水浓度低、实际收集率低、运营成本高等污水系统问题频繁出现[1-3]。根据统计,截至2019年,全国5 476座城镇污水处理厂中,37.5%的污水处理厂进水ρ(COD)<150 mg/L,污水处理量显著提升,但进水COD浓度却下降了15%[4]。大量外水混入是污水处理厂进水浓度低的主要原因之一。张建文[5]的研究表明,广东梅州城区污水处理厂常年BOD5进水浓度低于40 mg/L,大量外水混入污水管网,生活污水未得到有效收集;岳桢铻等[6]指出部分北方城市由于地热水排入管网,供暖期污水处理厂进水量上升,进水浓度显著下降。污水系统晴天生活污水输送至污水处理厂COD的削减率高达50%~60%[7-8],严重超出理论削减率[9-10]。外水入侵已成为全国各地污水系统的普遍现象[11-15],污水管网壅水、溢流,高水位运行等诸多系统症结频发[16-17],污水处理厂进水浓度低、运行效率低下[18]。

为了提高城市生活污水集中收集效能,补齐污水管网等设施短板,为解决当前城市水环境问题提出新方向,2019年中华人民共和国住房和城乡建设部(以下简称住建部)、生态环境部和国家发展改革委员会(以下简称三部委)联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》。文件以“基本消除城市黑臭水体”为目标,以污水处理厂进水BOD5浓度为考核指标,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。本文以华南地区某市污水处理系统为例,对污水处理厂进水浓度偏低的问题进行诊断分析,以期明确南方城市当前污水处理系统提质增效的主攻方向,“对症下药”,提出合理的应对策略。

1 研究区概况与提质增效总体思路

1.1 研究区概况

该市地处我国西南边陲,位于广西中部邕江两岸,地形地貌以平原、丘陵为主。其水资源丰富,河流水系发达。降水较为丰富,多年平均降水量为1 441 mm,存在明显的季节分布不均、干湿季分明的现象,雨季(4—9月)降水量占全年的70%~85%,5—8月易出现强降雨情况,其强降水日数占全年降雨日数的70%左右[19]。

本研究选取的污水处理厂(以下简称W厂)位于该市中心城区的西侧,总服务面积为198.2 km2,服务人口164万人。区域城市地块类型较为复杂,以居民生活用地为主,且工业企业较多。区域共建设有1座污水处理厂和9座污水提升泵站,厂区于2019年8月完成扩建,污水处理规模由原先的48万m3/d提升至72万m3/d。

W厂服务范围涵盖城市新老城区,排水体制为分流制与截流式合流制并存。随着近年来雨污分流改造工作的进行,目前分流制覆盖面积约占总服务面积的80%。但由于管网错接混接[20]等一系列原因,污水处理厂进水ρ(BOD5)均值仅为60 mg/L,高水位运行等现象始终未得到有效解决,系统性问题亟待协调梳理。在三部委提质增效工作意见指导下,该市开展了该污水处理厂“一厂一策”的提质增效实施方案,对其污水系统进行系统摸排、效能分析与问题诊断,力求通过一系列工程措施完成污水处理厂提质增效。

1.2 提质增效总体思路

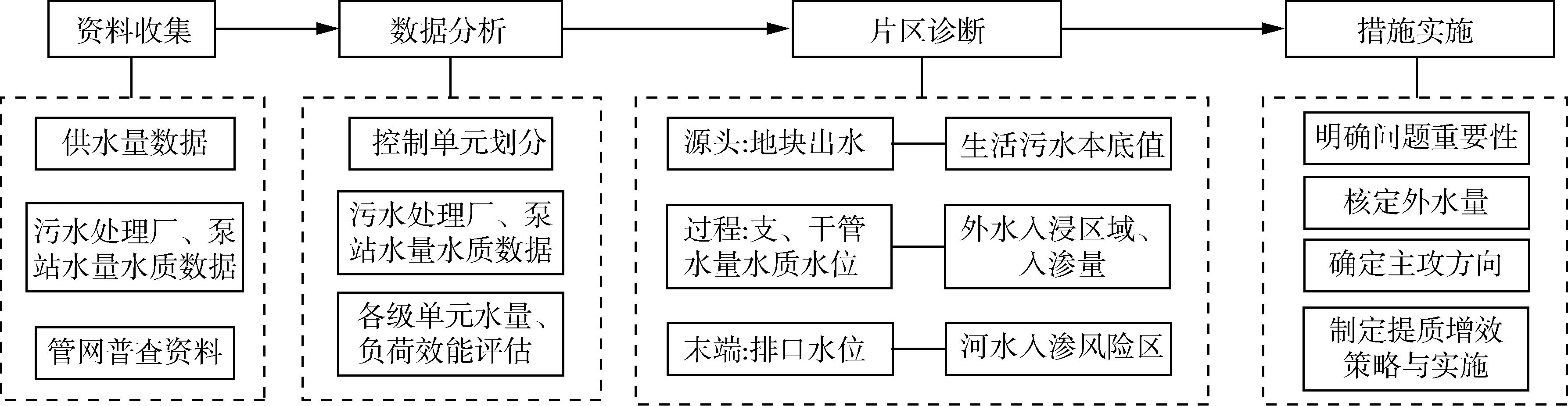

提质增效方案制定的主要步骤包括资料收集、数据分析、片区诊断和措施实施。基于污水系统水量水质数据,把握整体污水问题,明确当前污水系统提质增效主攻方向,结合现状管网普查资料,深入剖析各排水分区紧迫性,“对症下药”,完成关键问题的整治与管理。技术路线见图1。

a.资料收集。基础资料主要包括3个部分:研究区域内各排水户水表月供水量数据、工业源普查数据(排水水量水质参数)、污水提升泵站与污水处理厂长序列进出水量水质数据和现有排水管网普查资料。

b.数据分析。采用控制单元[21]划分方法划分污水处理厂服务范围。结合区域内的河网水系、地块性质等实际情况,以污水处理厂、污水提升泵站和污水主管为节点,划定多级控制单元。基于人口和供排水量水质数据,计算所划分的各级控制单元的管网水量效能与负荷效能,计算公式分别如下:

(1)

(2)

式中:η1为控制单元水量效能;Qw为该控制单元节点(污水处理厂、污水泵站或污水干管)收集到的污水量;Qr为该控制单元实际产生的污水量,包括工业废水和生活污水,生活污水用供水表数据折算得到,工业废水以工业源普查数据为准;η2为控制单元负荷效能;PLw为控制单元节点收集到的污水污染负荷,以COD和NH3-N为主要研究对象;PLr为控制单元实际产生的污染负荷;Cw为控制单元节点进水水质浓度;PEr为用水人口;DPL为人均污染物排放量(基于第一次全国污染源普查结果[22]),COD和NH3-N分别取62g/d、8.4g/d;N工业为各工业源产生的污染负荷,利用工业源普查数据计算得到。

图1 技术路线

c.片区诊断。根据效能评估结果对控制单元污水系统问题进行定性分析,确定收集与输送环节的整体管网情况,对各个控制单元开展“源头-过程-末端”全过程详查,通过3级管网水量、水质、水位连续监测,确定各管段污水水质基本情况。源头监测是对区域不同用水类型地块出水进行水质监测,确定区域生活污水水质本底值情况;过程监测包括片区3级管网水量水质监测与重点干管长序列加密监测,借助各种入渗入流计算方法,定位外水入侵严重片区,确定外水类型;末端监测为雨水、污水排口水位水量监测,彻查管网错混接情况下的河水倒灌与污水直排现象。

d.措施实施。根据排查结果,从收集、输送、提升、处理各环节采取并具体的工程措施与非工程措施,并结合效能评估结果,明晰各控制单元污水系统主要矛盾,确定主要问题点位与整改优先次序。

2 结果与分析

2.1 效能评估结果与问题诊断

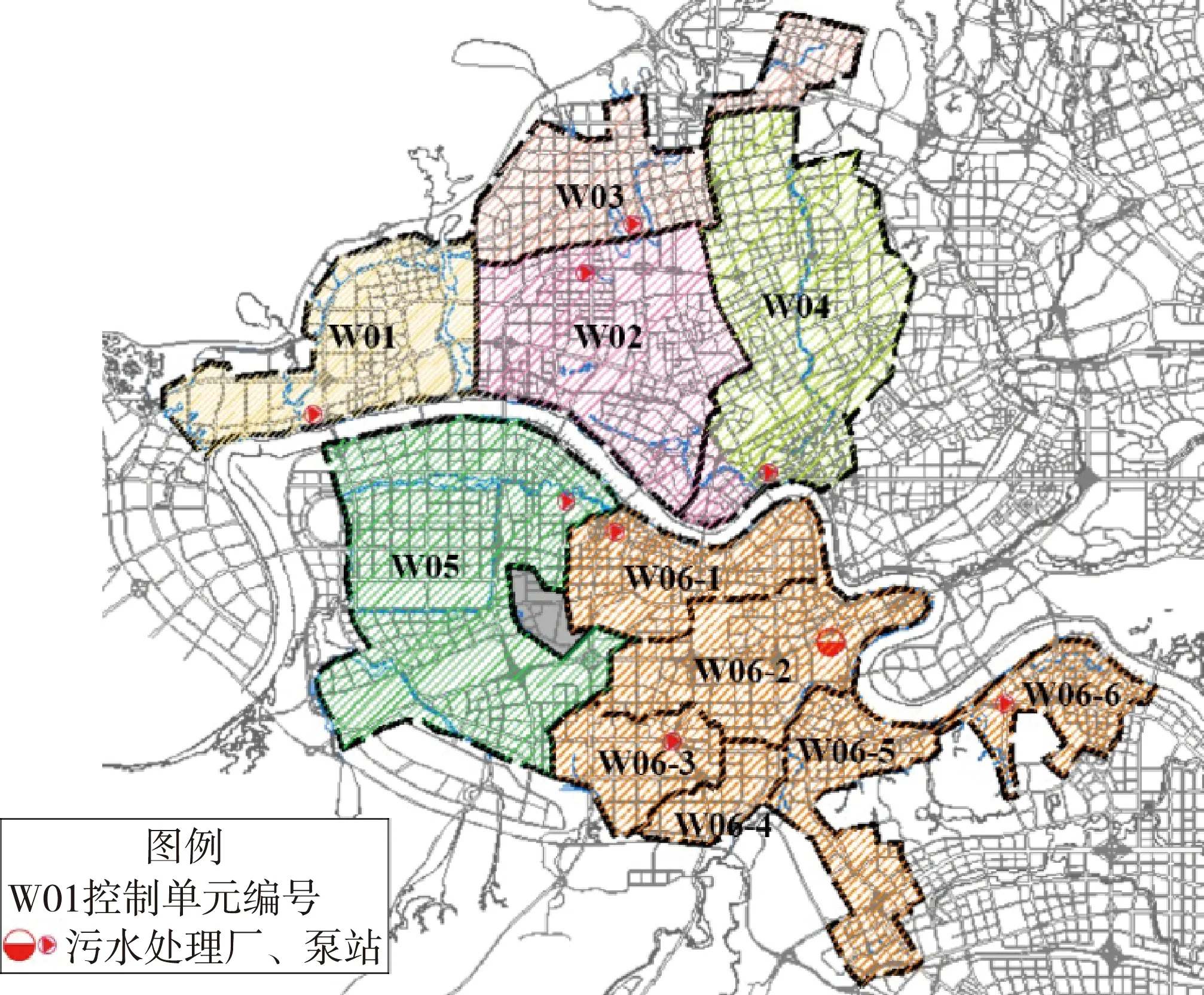

本文对片区内2019年1月至2020年4月各用水户水表数据以及同时期的污水提升泵站、污水处理厂进水水量水质数据进行分析,选取COD、NH3-N作为主要水质分析指标。以污水提升泵站和污水主管服务区为节点,将污水处理厂服务范围分成11个排水分区,详见图2。

促进教师专业发展 21世纪以来,新一代的青年学子受社会多元文化的影响,需求愈发多样化。在实验课程教学过程中,每一门学科已经不是独立的课程,在实际教学过程中为了能够使高职院校课程规划和教学更好地适应时代发展,培养出时代需要的人才,教师在教学过程中必须更新教学观念,树立发展的思想,积极探索教学方法,从而满足学生的需求和学校进一步发展的需要。只有树立了正确的发展思想,教师才能够在专业知识、专业技术等方面不断提高自身水平。

图2 污水处理厂服务范围与控制单元划分

以污水处理厂实际进水量水质数据为依据,2019年1月至2020年4月研究区内污水处理厂水量效能均大于100%,月平均值达160.3%。由此可知,污水处理厂实际进水量远大于污水产生量,污水处理厂收集了大量的外水,外水混入现象严重。对于负荷效能,COD平均负荷效能为83.8%,NH3-N平均负荷效能为94.9%,污水处理厂基本完成了对收水范围内污染物的收集。

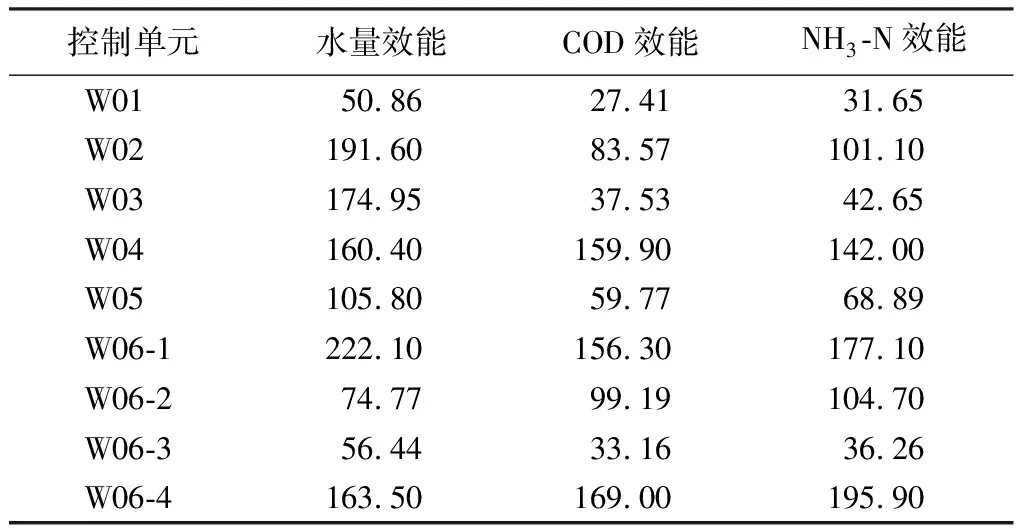

对污水处理厂服务区域内各级控制单元水量水质效能分别进行计算(表1),相较于污水处理厂整体水量水质效能,各控制单元水量、负荷效能差异巨大。以负荷效能与水量效能之比是否大于1为基准,可将所有控制单元分为高负荷(比值大于1)和低负荷(比值小于1)两种,则高负荷片区仅有W06-2和W06-4,其余皆为低负荷片区。

表1 各级控制单元收集效能均值

高负荷片区W06-2、W06-4负荷效能达水量效能的1.1~1.4倍,两个片区应有大量高浓度工业废水未计入统计,致使污染负荷产生量计算值过小,负荷效能远大于100%;W06-2水量效能尚未达100%,该片区还存在收水不完全的问题。

对于低负荷片区可再细分为低水量低负荷片区和高水量低负荷片区,前者是单纯的管网建设不完善,未收到实际产生的污水,导致污水直排,污水处理厂无法有效发挥收集处理功能;而后者的低负荷反映的却是排水管网汇入了大量低浓度外水,管网输水能力降低,产生了高水位运行、污水外溢和污染物沿程沉降加快等现象。从当前效能数据来看,W厂范围内高水量低负荷片区分布最广,W03分区水量与水质效能差距可达5倍,管网问题极为突出。

2.2 片区排查

外水入侵是造成研究区污水处理厂进水浓度低、运行负荷高的问题根源。为进一步明确各片区污水管网主要问题,对整个污水处理厂服务范围开展“源头-过程-末端”的水量、水质、水位监测,同时配合管网排查和监测,确定主要问题与外水入侵主要来源与水量。以W厂高水量低负荷的典型分区W02为例,进行片区排查诊断。

a.源头。为核定研究区域地块出水水质特征,于2020年3—9月开展研究区域内典型排水户地块出水水质加密监测,主要包括重点工业企业、行政事业单位、居民生活、商服营业4种类型,按照收水范围实际用水量占比选择各类型地块数量,总计地块112处,采样在旱天进行,水质监测指标为COD和NH3-N(表1)。在居民生活地块中,考虑城中村地块人口构成、内部环境和排水设施的差别[23],选取了8个城中村作为特别关注监测类型。监测结果表明,工业企业、城中村、居民小区、商服营业、行政事业单位出水中ρ(COD)均值分别为381.4 mg/L、325.6 mg/L、255.6 mg/L、242.4 mg/L和219.9 mg/L。除工业用水和城中村外,其余类型排水COD质量浓度均低于江苏省提质增效目标值260 mg/L,污水水质在源头处已呈现过低的趋势,地块内部存在外水入侵的可能性。

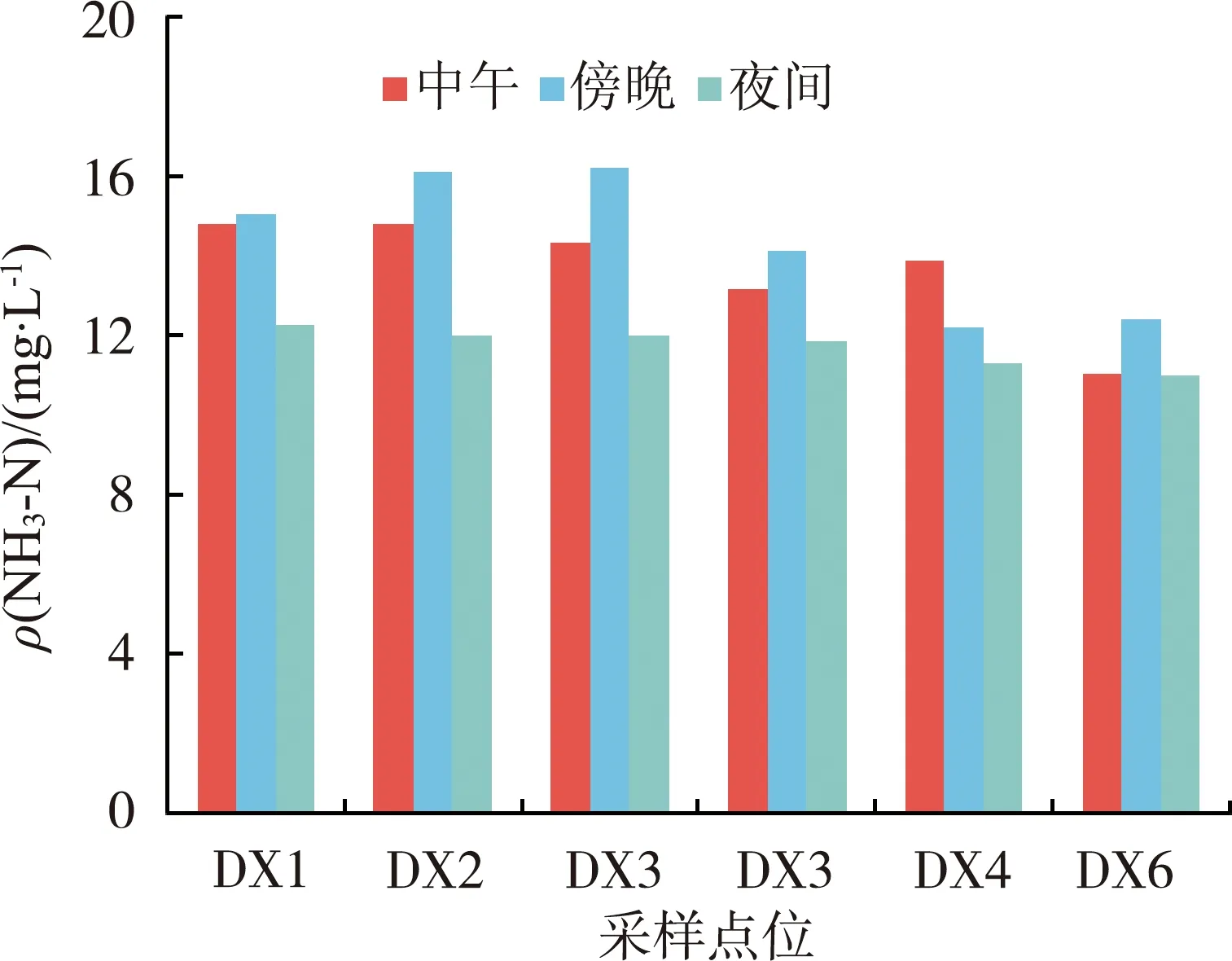

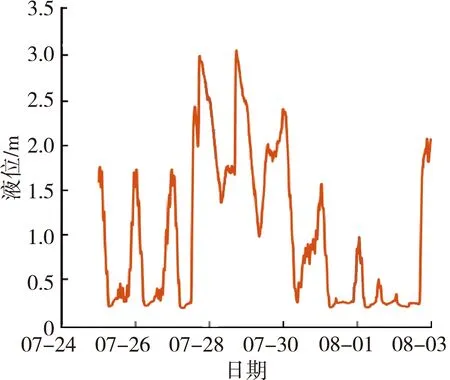

b.过程。选取污水干管A线作为重点监测对象。A线长约1.5 km,沿线布置共6个水质监测点,监测历时2个月。每天采集3次水样,分别于中午(12:00—14:00、用水高峰)、傍晚(16:00—18:00、用水低峰)和夜晚(20:00—22:00、用水高峰)3个时段进行。A线污水水质与液位变化情况见图3,图3(a)是水质沿程变化情况,而图3(b)是液位随时间变化情况。通过上下游节点流量的监测,各水质特征因子[24]比选,NH3-N作为测算结果数据最为稳定,旱天该管段的入渗量在120~180 m3/h,外水(地下水)入渗占比为15%~21%。由图3(b)可以看出,雨后两天(7月29—30日)管网液位未下降,持续贮存大量雨水,由此可以判断该片区管网存在明显的雨污混接现象,计算得到入渗率(地下水、雨水)为32%~54%,单位长度管道最大入渗量可达为7 600 t/km,雨水对当前分流系统影响显著,分流改造未产生效果。

c.末端。由于研究区排水体制为合流制、分流制交错,河岸沿线存在众多不同类型的排水口,而沿河截污系统又与河道排口相连,存在河水倒灌风险。根据排口水位的排查与监测,共有244个排水口底标高低于河道常水位(总计排口1 282个),而高水量低负荷片区W01、W02和W03河水淹没排口占比均在25%以上,河水倒灌风险较大,因此河水是这3个片区外水的主要来源之一。

2.3 污水系统整治方案

综合考虑各控制单元具体情况,现阶段研究区的关键问题是管网系统外水入渗整治,亟待对污水系统进行完善、修复与改造,现阶段整治工程可分为源头、过程与末端3部分,主要治理措施如下:

(a)水质

(b)液位

a.源头。进一步开展源头内部的管网排查,地块内部的管网错混接也是外水入侵的重要原因,尤其是居民小区[25-26],源头内部应明确排水户出水水质和化粪池设置对出水水质的削减作用,逐步采取整改措施,考虑到地块外部的管网体制,宜从新城区外部已分流的小区与行政单位开始。

b.过程。由于规划与改造工程脱节,城市排水管网可能会出现排水体制“分-合”交错的情况,实际上污水系统仍表现为合流制,因此雨污分流改造未发挥功效[27]。W02、W04分区分流管网中存在一段合流暗渠,大量河水通过暗渠汇入污水系统,清污不分,稀释污水浓度。开展暗渠清污分离工程是提升分区管网效能的关键,建议在暗渠上游沿岸铺设污水截污干管,禁止污水直排入渠,并在后期打开暗渠,还原生态渠道。同时,根据已统计的排水管网错接混接状况,建议优先对W02、W03、W04、W05和W06-1分区的现状错混接点进行整治。

c.末端。选定W02、W03和W05分区作为排口河水倒灌问题调查对象。完善排口档案,对于有高风险河水倒灌排口,加建单向拍门。研究区域内沿河居民排水口较多,总计518个,主要分布于W01、W02、W04和W06-1分区。建议对这4个分区优先实施污水接管工程,重点整治城中村污水未接管现象,封堵沿河居民排口,将两岸老旧小区、城中村居民生活污水接管至周边市政污水管。

3 讨论与建议

3.1 污水系统评价指标的合理选择

污水设施覆盖率、污水收集率、污水处理率一直作为我国污水处理系统评价的重要指标[25-26],评价市政基础设施的覆盖与普及情况,评估污水是否有效得到收集。2010年,住建部颁布了《城镇污水处理工作考核暂行办法》,其中主要考核的指标包括设施覆盖率与城镇污水处理率,2017年新办法更新了污染物收集效能的评估。可见关注重点逐渐由“水量比”转变为“水质比”。实质上,这反映出过去利用污水处理率评价城市污水收集效率存在明显的问题。污水处理率只能体现当前污水处理厂收集处理水量与污水排放量的关系,由于污水系统入渗入流现象普遍存在,计算得出的数值往往会偏大,一定程度上掩盖了污水管道建设、运营与维护中存在的问题[22]。在当前国内污水管网问题繁多的背景下,单用“水量比”无法衡量污水系统收集效率。

国际污水收集、处理评价指标相对清晰,联合国统计司采用“污水收集系统服务人口比例”(population served by municipal waste collection)来评价污水收集与处理水平,即污水处理设置覆盖人口占城市总人口的比例,该指标利用人口统计数据,从实际需求出发评判城市污水处理设置与运行情况,含义简洁清楚,易于推广。近年来,我国提质增效的相关文件也提出了类似指标,许多城市已采用向污水处理厂排水的城区人口与城区用水总人口的比值计算污水收集率。因为统计污水收集系统服务人口是较为困难的,向污水处理厂排水的城区人口由污水处理厂收集的生活污染物总量和人均日生活污染物排放量之比计算得出。采用这种指标,在一定程度上可以规避入渗入流现象对计算污水系统收集指标的影响。

本研究在整体污水系统效能评价过程中,通过水量和水质的综合评判,可以更为有效地反映污水系统的整体运行问题。对收集范围广、管网与泵站建成年代跨度大的污水系统,不同片区很可能会呈现完全不同的问题,而制定的提质增效策略也会有不同侧重,因此对排水分区的合理划分与分别评价是综合评判过程中的必要环节。

虽然各项单一的污水系统指标在规划和监管中发挥了重要作用,但当前对污水系统的诊断需要更充分且全面的比较,污水处理量的提升空间已相对有限,但污水系统高效运行仍是整个水行业需要不断追求的目标。因此,进一步规范城市基础数据统计体系和寻求新的监管指标成为重要研究方向[28]。

3.2 提质增效的核心思路与策略要点

污水处理系统提质增效旨在通过工程与非工程性措施解决排水系统收集效能低下的问题,实现污水的全收集与高效能削减,这些均需要一个健康且完善的排水管网,即“核心在管网”[29-30]。只有摸清排水管网自源头至末端各环节的主要问题和严重程度,分清主次,重点突破,对症施策,才能发挥最大效益。经过3年的持续关注,当前提质增效工作已积累了大量经验[31-32],参考当前国内的污水系统现状,提出以下几点提质增效的核心思路与策略要点。

a.对污水系统各环节的水量水质监测是提质增效方案的优先环节。只有形成污水分区收集从源头至末端的系统评价,才能确定污水提质增效的主攻方向与主要环节。借助现有监测数据,优先对重要节点进行效能评估,初步确定问题最严重的区域,优先开展该范围的加密三级管网监测,核定污水收集与水质削减的主要原因。在现有的一些提质增效工程案例中,排查和监测仅局限于支干管,而缺少全面的、源头至末端的污水系统监测。只有找准重点问题段,才能在有限的投入下产生最大效益。如果水质削减主要发生在污水干管,可能通过监测数据对外水混入点定量定位[33];如果水质削减主要发生在排水户至市政管网的源头地块内,那么在输送环节的细致工作对整体效能提升并无显著作用,此时应重点考虑对地块内部管网的排查、修复与改造。值得注意的是,当前城市居民用水习惯的变化造成人均产污量与源头排水水质的降低[34],因此地方化的污水提质考核指标才更具实际意义和可操作性[35],同时,居民节水意识的培养与节水器具设施的普及也应作为提质增效可考虑的措施。

b.合理区分并推行清污分离与雨污分流是提质增效方案的重要环节。不论南北地区,外水入侵都是国内污水系统普遍存在的问题,而分流与合流的排水体制并非外水入侵严重程度的评价标准之一。雨水只是众多外水中的一种,尤其在降水量相对较小且更为集中的北方,供暖水、浴室水等低浓度废水可能才是外水的主要类型。因此,不论何种水文气象条件与排水体制,管网的缺陷、错接、混接与上下游管理的脱节才是外水入侵的主要原因,整治的关键在于对现状管网的排查与管护,让清水、污水各行其道。其次,在黑臭水体整治工作中许多城市对出流排口采取了设置溢流堰与末端截污的措施[1, 36],但也造成了雨水污水前部分流、后部合流,污水系统实质上表现为截流式合流制。上游的雨污分流工程如火如荼地开展,而下游截流工程让一切功亏一篑。因此,雨污分流工作不应局限于新建雨水、污水管,而应全面认清当前管网系统的现状,因地制宜开展片区式的雨污分流改造[37],明确合流制与分流制系统的边界。最新的GB 50014—2021《室外排水设计规范》,已不再对分流改造作强制要求,态度由“一刀切”转变为视情况而定,可以预见的是,清污分离将逐渐取代雨污分流成为污水系统更为关键的整治工程。

c.“厂(站)-网-河”一体化管理体制建立与健全是提质增效的必由之路。在水环境治理持续发力、治水要求不断提高的过程中,统筹规划和全要素管理是流域水环境综合治理至关重要的一点[38-39],只有打破以往各环节割裂、“头疼医头、脚痛医脚”的思想桎梏,建立“厂(站)-网-河”一体化管理体系,才能解决当前国内污水系统“多而不精、广而不深”的现状[40]。在现行河长制制度不断深化的背景下,利用现有工作基础一体化的管理不单是要求对工程项目统一规划、建设、运行和维护管理,而应打通污水系统收集、输送、提升、处理各环节,加强日常的运行调度,对设备的运行维护数据进行统计分析;形成以分区监测和全过程水量水质水位监测为基础的城市水环境信息化管理平台,实现对排水管网的动态监控;明确建管并重的原则,落实排水监管组织机构建设与日常维护制度,推行即查即改[41]的管网排查机制,确保污水系统的良性运行。

4 结 论

a.典型南方城市地下水位较高,降雨充沛,管网高水位运行情况普遍。污水处理厂进水BOD5质量浓度均值仅60 mg/L,水量效能均值为160.3%,COD负荷效能为83.83%,污水处理厂收集率虚高,部分区域收集率低于50%,污水未得到有效收集。3级管网建设不完善与外水入侵严重是污水系统的主要问题,重点片区旱天外水入渗占比约20%,雨天可高达50%。清污分离不到位是造成污水处理厂进水浓度低、运行负荷高的根本原因。

b.提质增效策略的制定有赖于全面的污水系统评价体系与监测过程,单从污水处理厂运行数据分析很可能会以偏概全,难以对问题进行精确定位。当前对污水系统的诊断需要更多自源头至末端、全面且精细的比较与分析。

c.优化和完善研究区的管网系统、开展系统性外水排查是当前提质增效策略的主攻方向。污水系统运作模式的改变是现代化管理体制的必然要求,秉持建管并重的原则,强化工程措施和机制建设同步推进;逐步建立“厂(站)-网-河”一体化管理机制,才能确保系统健康高效运行。