颜长江:去长江的上游,摄影会见时代

2022-05-30欧阳诗蕾

欧阳诗蕾

图/本刊记者 大食

冰室二楼的落地窗,恰是一个取景框。

在广州秋天的一个下午,冰室落地窗的全景画幅容纳着楼外的电器商场、楼下的核酸检测队伍,在沿路的两列榕树之间,避开几辆快递电动车后,颜长江揣着一大本书远远走来。穿过马路出画,上楼落座再入画。

在桌上的冻柠茶和冻咖啡之间,他递来了自己过去30年的摄影集,目光又几次飘回封面,声音恳切,“如果你不喜欢摄影,我就还是带回去。”

颜长江今年54岁,不说话时镇定得有股肃穆。他是摄影家、策展人、摄影评论家,也是《羊城晚报》编辑中心的图片总监,此时递来的是他的人生困斗的合集——初到广东时去农村拍的《纸人》,新世纪初启时拍的《夜间动物园》,还有三峡水库的建设前后,他在七年间去长江上游创作的三组作品。翻开书,他指著照片中似被雾浸过的三峡人与三峡,“这些地方都已经在水下一百多米深了。”

近十年,他不再拍摄了,但给别人的摄影作品写评论和策展。他近期出版的摄影评论集《惊鸿照影:中国当代摄影撷英录》中,则完全回避了自己的作品。这本对中国摄影的个人观察里,他罗列了过去40年的国内摄影作品:佬京的《广场》,拉开满弓捕时代巨兽;侯登科的《麦客》,画面与土地一起煎熬;曾广智的《东方会见西方》,宏大、干脆、粗暴……自上世纪80年代以来,“这一时期杰出的摄影家都在与艰难复杂的时代作困兽之斗,他们是时代的总结者、发现者、警示者。”他说。

而他自己却不再拍摄。退一步说,写了这么多,拍了这么多,说不拍,就真的能做到不拍?

“我不拍了。”他肯定地说,甚至像要撇清关系般再度补充,“我很久没拍了,书里都是以前的东西了。”将个体危机置入时代叙事的江流,是再智慧不过的做法,然而因果关系或许更复杂。

采访这天的凌晨3点,他才在报社校对完报纸版面回家。将下午的采访约在家附近的冰室,是因为这天傍晚他要接孩子放学,不宜走远。30年来,他随着工作的报纸,一天十几个版面地记录着城市新闻与时代脉动,再将当下翻过,使之成为过去。

置身30年的新闻行业的激流,个人的躁动似已被阅历抚平,人过中年,他在家庭和工作中一遍遍熨平内心的褶皱,只是再翻开这本摄影师刘铮为他制作的摄影集时,他似乎重新回到了生命的上游,重获不安并从中得到抚慰与修复。那些与他生命纠缠的画面中,最重要的依然是三场对三峡的创作:他首先和新闻与摄影同行抢救性地拍摄水库修建前的三峡“遗容”,只是直面时代大变时,对他来说纪实已不够;他又去长江沿岸埋下不少黑匣子,关切不改——

最后一次,他回到长江的上游,在桥和树上垂下绳索,将自己悬挂,晃起来。

大时代,对峙才是摄影的基本姿态

对一份大众报纸来说,纪实性是摄影最重要的属性。在最近的广州疫情与世界杯中,颜长江依然在《羊城晚报》和同事策划着摄影专题,他一边组织自己单位的图片专题,如当年一起跑汶川地震等多个重大灾难现场的同事宋金峪的照片;也一边在朋友圈分享着广州其他媒体的优秀摄影,如摄影师张志韬拍下的广州海珠区在封控中的面貌,还有张拍下的解封后的方舱医院(取名《白房子》)。

“拍摄快门速度1/60秒,有时决定了历史、决定了以什么样的面目呈现当年。这就是我们工作的意义。”颜长江说。

对颜长江来说,他最初的摄影也产生于新闻的纪实拍摄。1990年代,从武汉大学新闻系毕业后,颜长江来了广州,在新闻媒体首先做了8年的文字编辑和记者。1996年,他采写的报道《泌阳奇案·广州洗冤》在《羊城晚报》头版连载10天,他在采访中拍摄的照片,被侯登科纪实摄影奖发起人、摄影活动家李媚选刊在摄影杂志《焦点》上。

从那之后,从小对图像和摄影感兴趣的颜长江拿起相机开始拍摄,报社领导见他喜欢摄影,也安排他做摄影记者。

1997年起,颜长江去广东高州市的农村开始拍摄《纸人》。当时的摄影语境讲究“人文关怀”,在新闻业的体现之一是去儿童福利院、敬老院摆拍,颜长江经常找其他拍摄素材,在一次出差中发现了纸人。纸人是农村为祭祀而备的纸质工艺品,也是对灵魂的描述,在时代语境中属于落后之物。最初拍摄时,他的冲洗在技术上不过关,相机和胶卷也用得五花八门,但拍摄的核心似乎是看见与捕捉。

“那时报纸在时代的高位,整个广东在改革开放中,报社本身都像形成了一个时代浪群,大家站在峰顶,所以那时广州有很多摄影家出来。”颜长江说。

上世纪90年代,颜长江主持《羊城晚报》的视觉新闻版,约许多优秀摄影师拍摄。当时视觉版一个版面的稿费两三千,约等于当时广州城一平米的房价。那时他为报纸约到很多好作品,比如黎朗所摄的《凉山彝人》等,不少人广州摄影人都在他主持的版面发过图片。约稿时,他习惯了为这些摄影作品写些编者按的介绍,慢慢也开始写摄影评论。

30年后,颜长江在摄影评论集《惊鸿照影:中国当代摄影撷英录》中指出,中国在20世纪80年代后才有真正的摄影,这一时期的摄影主要是语言探索,并在1990年代中期形成规模,出现了一批摄影师,到21世纪前后,时代与年轻创作者相互激发,中国才爆发式地出现一批自觉的、有完成度的摄影艺术家。他也指出整体性的不足,“多数摄影家只会单纯地赞美,而新世纪后又容易将自我过分放大,简单地戏谑。对峙才是摄影的基本姿态。”

在摄影评论家、策展人姜纬看来,颜长江写摄影师和摄影作品时,其绵长、爽利、带着直觉感性力量的描述这一强项显著到某种夺目的地步。面对颜长江在《惊鸿照影》中评论的这些时代顶级作品,姜纬认为“与其说是阅读,不如说是搜寻和瞻望我所不知的广阔现实的某些时刻”——

佬京的《广场》系列,时代巨变之时,身为北京人的佬京具有极强的敏感性和青春荷尔蒙。他只在景山至天安门广场这条中轴线拍照,只在20世纪80年代拍照,只用自己的摄影语言。他拍下广场建筑下因震惊而呆滞的人们,拍下金水桥上伫立四望的人群……真正的20世纪80年代绝不是一味的高蹈、理想主义或政治化生活,而是一个巨大复杂的综合体。佬京记录那个时代中国人的呆滞、惶恐、震惊、激动和无奈。颜长江认为,佬京将万千民众的幽微表情放在伟大的广场上,集合成一张中国的“相”。

侯登科的《麦客》,作为中国纪实风潮开创者的陕西摄影群体的一员,侯登科拍摄的农村根植于土地的史诗意识,不像一些纪实摄影总有西方大师的影子。他的照片有中国的地气、土气,有中国式做派,如同老旦老生那么老到,老到含义极丰极重,而又干净。他的一张杰作是一个女人怀抱着孩子行走在高原上。他的语感和照片中农妇的身体语言是一致的,和黄土地是一致的,绝不是将外来的或超越这个阶层的形式加于农妇的身上,他的作品与土地本身一起煎熬。

曾广智的《东方会见西方》,作品宏大、干脆、简捷、粗暴,概括了40年來的家国直到天下,点醒近两个世纪以来的东西方文明对话问题。照片中曾广智神色庄重,穿着浆洗得发硬的中山装,戴上反光墨镜,佩戴自制身份证,站到埃菲尔铁塔前,自由女神、世贸大楼下,手中攥紧相机快门线,溢出对抗甚至临界的危险。他还曾趁当时美国的中国热,扮成来自中国的贵宾到中美外交场合与重要人物合影。“这种大智大勇是现在的中国行为艺术家很少比得上的。”颜长江认为照片即是摄影的语言之美,无论是或紧张或诗意的构图,还是明快的影调与迷人的灰度。

书中选作也呈现了颜长江对当代与摄影关系的整体看法,“我们处于大时代,如何针对非凡的现实,实现某种揭示与超越。”

他在书中给广州的摄影留了几个名额:安哥与《开放百态》、叶健强与《广州跑街》、许培武与《珠江新城》等。自从上世纪90年代到广州后,颜长江得以亲历广州城市在1990年代以来的变化,“改革开放这么大规模的社会变化,肯定需要人拍摄和记录,现在不是人多了,而是拍的人少了,拍得好的人真是就那么一两个。中国城市化的过程有几个人拍和记录的?至少在广州,许培武记载了珠江新城从农村从渔村到变成现在模样的全过程。”他说。

“我自己生活在这个时代,一个时代只有文字是不行的。”他说。

广州森林,无厘头、讽刺与“人文关怀”

20世纪末,广东广州,摄影师许培武开始拍摄珠江新城时,颜长江陪他在这块未来的城市地标转了好一阵子,一起享受着新城充满味道的生活:年轻打工人的青春气息、猎德村猪油煲仔饭的芳香,还有垃圾与池塘纠缠发酵后的湿气。颜长江觉得那时总比后来没有味道的水泥森林要好。

颜长江与肖萱安合作的《 归山》 系列,约2010年。曾获2011年连州国际摄影大展评委会大奖

大时代降落到具体城市,在过去30年的表现则是兴建与现代化。20世纪90年代初,广州政府在规划中确定了以珠江新城为核心的一条新的城市中轴线。

珠江新城在刚开发的那一瞬间,“荒诞”达到了高潮。在颜长江来看,许培武的镜头精妙捕捉到了当时各元素交织成的拼贴式图景,产生了强烈的超现实氛围:从人群来看,农民、市民、白领在此“撞板”;从场景来看,垃圾与明星齐飞,农田共高楼一色。更荒诞的,这庞大的图景中蕴含着纯情、恶毒、幽默、粗俗、优美、肮脏……各种从表象到心灵的对立面同时蜂拥而出,恍如一曲浩瀚的荒谬的交响乐章。对这个时代和所谓现代文明,许培武的镜头捕捉到的最有象征和讽刺意味的一幅,是摩天大楼前的拆迁工地上,两只羊放肆地交配。

城市变迁被这组照片整体记录,并拆解成步骤,关于这块士地是怎么一步步城市化的:首先是传统的龙舟、捕鱼等乡村生活的苟延,接着是“现代文明”侵入(发廊、污染等)、外来人口的进入(外来雇工、发廊女等),再到拆迁(荒地、推士机、拾荒者等),最后是新建筑与“高尚化”(白领、政府活动等)。颜长江认为,许培武用相机洞穿了这一过程,即城市改造中的“阶层置换”。

尽管也有不少人拍旧城改造和外来人口肖像,但颜长江认为他们的照片总是显得不知所云。而许培武的照片记录的一块土地变动前后的残酷过程,在中国摄影师里几乎是唯一的。“他绘出一个中国郊区城市的模型,有普遍性、典型性,这组作品具有深刻的社会意义和文献价值。”

“对于他爱的人和生活,他也不惮于运用善意的讽刺。这比单纯的批判更有力。这是一个热爱生活的人用他最后一点能力,面对强大势力做他个人的反抗,它无力,又强有力。”颜长江也注意到,许培武面对原生态生活的普通人时给予了极大的尊重,以温情和优美的图式呈现外来农民平静的合影、在城市压力下仍开行的龙船、风中头发凌乱的少女,连朴实的风景也一并关注:两棵树、一丛枯草,整齐摇曳得像普通人面对时代巨变时的姿态。

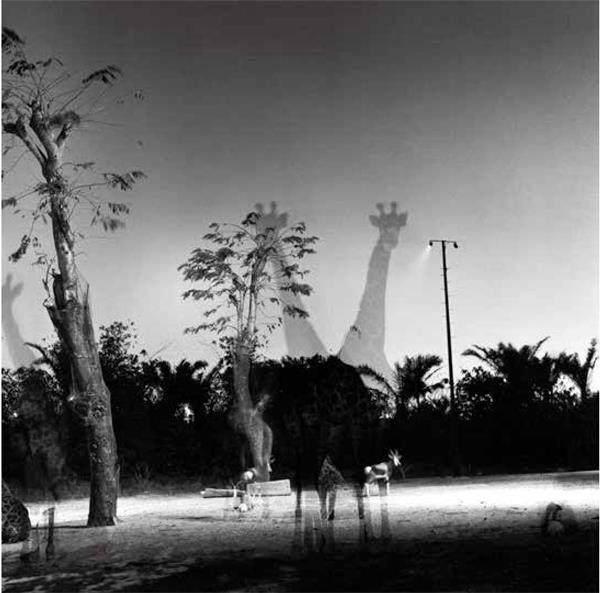

夜间动物园。图/颜长江

新世纪到来,颜长江在2001年底和2002年初用哈苏拍完了《夜间动物园》。他迷恋幻境,坐小火车在夜里跑到动物园看动物,和工作人员一起埋伏在林子里拍下照片。后来,这组图片在北京展出,黑白画面、粗颗粒、多重曝光技术将夜的宁静与后现代影像的无厘头和魔幻融在同一画面。这组照片具有当时来自开放地带生活的欢欣,也有他对都市发展的隐隐的不安,他既享受着现代社会的成果,也经受着物质社会的痛苦、城市生活的麻烦,这些共同交织成一个美丽新世界。

广州似乎从不缺好摄影师,近年来,颜长江觉得特别好玩的是摄影师张伟清。张伟清从2012年开启了广州街头的手机摄像,每天像展示战利品一樣把照片发在朋友圈。比起相机的街头拍摄,手机摄影更直接、快速,让人感到记录的强悍与无处不在。颜长江也萌生为他做展览的心,图片中的广州并不是抽象的城市,它丰富、八面来风。而张伟清的摄影是一种互动,“他如此疯狂地热爱广州,只觉得好玩,并不嫌弃它的怪、奇、脏、乱。他深陷其中。光看到一幅幅摄影作品是不够的,更值得注意的是他与广州人的反复交锋,还有现实与网络的往来影响。他像一个雕塑家在疯狂地砍砸劈削,单幅影像只是意义欠奉的碎片,那些无意义的图像大组合才有故事、有风格、有气质。他是力图在大数据式的图像基础上雕塑出他的广州。”

2002年10月,巫山,青石,等待客船的青年。图/颜长江

广州街头摄影的传统则来自摄影师安哥与叶健强,他们走的是滑稽的边路突破路线,前者影像稍精致一些。至今,69岁的叶健强依然在朋友圈孜孜不倦地发街头摄影并配文,他是《羊城晚报》最有名的摄影记者,衣着随便,浓眉大眼,谋生方式是骑摩托车穿梭在大街小巷,用老旧的FM2机械照相机到处捕捉戏剧性情节,“对于纪实摄影来说,大众传播才是它真正的价值所在,老叶在《羊城晚报》这份中国市民大报的鼎盛期,以完全市民化的风格立场,做出了街头纪实的最佳传播。可以说,有十多年,广州人是靠这张报纸下饭的。”

在报社工作时,颜长江从叶健强的照片中感受到的不仅是娱乐,更是动容。尽管长久以来,人们对他的评价多是“得意”(粤语“可爱”)而已,但颜长江觉得这些照片不仅可笑可爱,尤其可怜。比如那张《城管来临之后》,叶健强在编辑部是笑着介绍这张照片的:城管驱赶卖水果的,扫地的来关心,呵,想不到她将水果扫起来,给走鬼再卖呦。

但这是一张让颜长江觉得悲伤的照片。“最动人的照片往往就是这种反映在生存线上挣扎的内容,他的作品大多就在描述揾食的艰难。这是如今大学毕业生注意不到的,现在,即使新记者都有比他好的技术,可再也拍不出老叶这样的作品并拥有他那么高的人气,这不是偶然的。”颜长江说。

“我们的纪实摄影,太过沙龙化了,不仅是影像趣味,而且展示也只在画廊或美术馆。”他认为叶健强和安哥一直在履行大众传播职能。“他们将市民的影像还给市民,而不是掠取之后供精英圈子欣赏、研究、感悟。既然强调是新闻或纪实,那么图像的意义最好回归到拍摄对象那里。”他说,老叶讲不出“人文”这样的词儿,但老叶拍的就是这座城市的底层与底色。

这些摄影家在半个多世纪的街头拍摄中留下了珍贵的市井广州,“我们生活的时代有这样的摄影家是幸运的,因为不少城市没有生命佐证的文本,而广州也差点断档。”他说。

回到长江的上游,三峡的交逢时刻

尽管在广州生活的时间已经远远超过了他在长江生活的时间,但颜长江依然自认是长江人,偶尔也会提一嘴,广州城的珠江水太静了,“长江是激流。”

颜长江强调来源。自我介绍像自己在以往出版的《5·12汶川大地震实录》《广东大裂变》《最后的三峡》等书的署名一样细致冗长:祖籍是广东客家人,来自山东曲阜,从小生在湖北秭归县——那是茅坪镇西陵峡庙南宽谷南岸的一个小溪谷,他从小和哥哥去小溪激流中游泳,上游水急湍清,在水流中的畅快自由始终刻在他的生命里。只是他出生的地方已经成了三峡大坝的一部分。

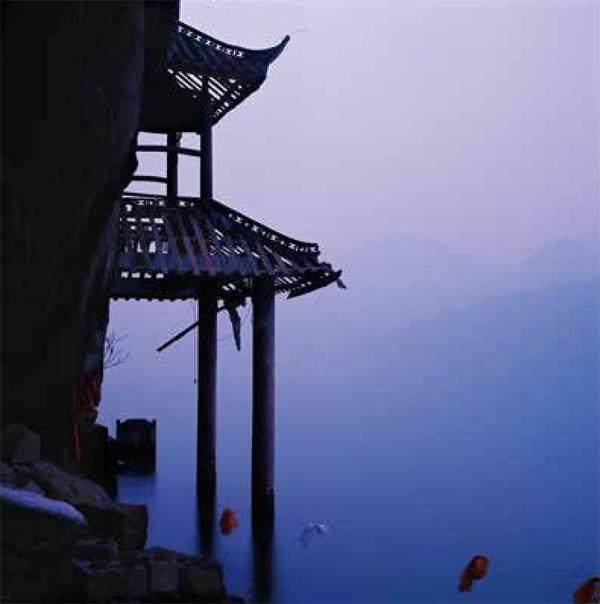

2003年12月,云阳县下岩寺,江水中的燃灯佛亭。图/颜长江

拍长江的人并不少,但颜长江拍的是他自己的长江,清俊、凝重、飘逸,像是历史长河中的惊鸿一瞥,这片土地连同在这里的人们,有一种俊雅,也有强烈的爱与矜。

2002年5月,他出生的秭归县——屈原的家乡县城——马上就要爆破了,作为三峡工程中水库的一部分。三峡库区的建设中有632平方公里的陆地被淹没,涉及湖北和重庆的2座城市、11座县城、116个集镇。颜长江觉得他总要做点什么,就像安哥、叶健强、许培武执着拍摄广州一样,三峡就是降落在他个人生命里的最大的事。“经过长时间的痛苦思考,我体内的某种血液开始不安分了,决定要端端正正用哈苏给所有长江边的城市留下一个‘遗像。”他拿着哈苏相机从重庆出发,沿江开始拍摄,当时的同伴有王景春,后来有曾翰、肖萱安、李朝晖等同伴加入。

那一程他几乎为眼见的一切而激动,“因为在一个巨变的前夜,你会看到所有的秘密,在这里我们看到的是汉族人的血性,看到了汉文化和超现实的东西,对我的震撼可想而知。我几乎把拍景观的想法忘掉了,面对的是激动的人们和激动的自己。”他用了直接摄影的方式,“完全没有任何界限,一会儿是肖像,一会儿是无限远的大景观,都是关于三峡整体的描绘。”此后出版的《最后的三峡》也是疾风骤雨式的风格,情感张扬,这是他与三峡猝然相遇带来的必然结果。

回到长江的上游,江道两岸高山嶙峋,“若失去这些石崖,长江就没有了骨头。”颜长江在重庆云阳双江镇的一处瀑布下发现了石窟里的下岩寺。苏轼父子、王维等都曾来此赋诗,寺庙里还有很多唐朝的佛像。而在长江沿岸一个非常破落的古庙里,他流连忘返,王爷庙是古代祭祀水神和演川剧的地方,新中国成立后就成了区公所,改革开放后这里办过沥青厂。

从长江回广州后,颜长江感到纪实已不足以表达当时内心的痛楚,他想了半年,决定做“黑匣子”,他把很多东西封进盒子,特意做成记忆装置,然后在长江找地点埋下来,谁都不知道他到底埋了什么。2003年5月20日,三峡开始蓄水,江水开始上涨,6月1日就是正式淹没的日子。颜长江做了《三峡·黑匣子》这个行为作品,同行的摄影家肖萱安帮忙按快门键。在长江三峡的乡村里,行路并不那么容易,这些摄影师同行互助,对沿江发现的有趣之处互通有无,也加深了了解。

到2006年9月,三峡水库又一次蓄水,将淹没更廣大的地区,颜长江心里又开始着急,也没想出什么好方法,觉得最直接的方法是在此把自己悬挂起来。于是他在长江上游的桥梁和大树下垂下绳索,请村民帮忙拽着绳子,将自己挂起来,由镜头记录下来。《三峡之三 与天地同寿与日月齐光》这组照片有明确的地点和精确到分的时间,都是为表明这里正在发生的历史,而他就悬挂在这一刻。这组作品曾经挂在广东美术馆的中庭,长长地垂悬下来。

“三峡的三件作品是有发展的,但每一步都是因为内心的需要,不是为挽救世界,而是首先要挽救自己。”他说,有关三峡的作品,他觉得后来很多人拍得比他的舒服,摄影家严明、刘珂、王搏等,“我明显太纠结了。为数不多的人和我一样跟三峡纠缠得如此之深。在三峡,我更像一个在冲锋陷阵的家伙,我们与文化与时代纠缠,但是自己伤痕累累,我相信那些跟我同样拍三峡的人也是这样的痛苦,我好像钻到龙的肚子里边,抓它的心,挠它的肝,穿过它的肠子……没办法形容,当时心里确实造成了很大的痛苦。”

到2006年9月,三峡经过两次蓄水之后完全尘埃落定,整个传统意义上的川江地区都成了一个大湖,风平浪静,移民工作也基本完成。2008年5月,四川汶川大地震,他与摄影同行和新闻同行被拽进另外一个激烈变动的时空,“不管是三峡还是汶川,所带来的痛苦与觉醒都让我们贴近土地、历史和生活的深处,这种都是会真正刺痛你的。它们是我们生命经验的极端表现,并且具有相当的戏剧性。”颜长江说。

此后他拍得少,近些年直接不拍,一个是窗口有限,一个是直面世界给自身带来的后置伤害,他依然进行着对三峡和汶川的影像研究,而这些也是整个中国的时代典型。“我们很多艺术家所做的工作,针对这些看似平庸的城市现实,同样是值得佩服的,也是非常艰难的。我也不觉得自己做得有多么好,我针对的不是一个地域、一个事件,而是要揭示普遍的现实问题。”

那,这次采访他的相片拍什么?

我们一起下楼,走进二楼落地窗的全景画幅里。核酸队伍怎么样?队伍太长,三人都懒得等。“随便的,怎么拍拍什么都随便的。”他和老友、我的摄影同事大食闲聊,“你还在拍很不容易,我现在都不拍了。”“工作嘛,揾食啫。”

“这样拍怎么样?”

他走到一处红色标语横幅后,整颗头正好被红色标语抹去。他在镜头焦点处站得笔挺,纹丝不动,依然揣着那一大本书。带着耐心和镇定,我们一起等待一张底片的诞生。