柯文:克服西方中心之偏见

2022-05-30李菁

李菁

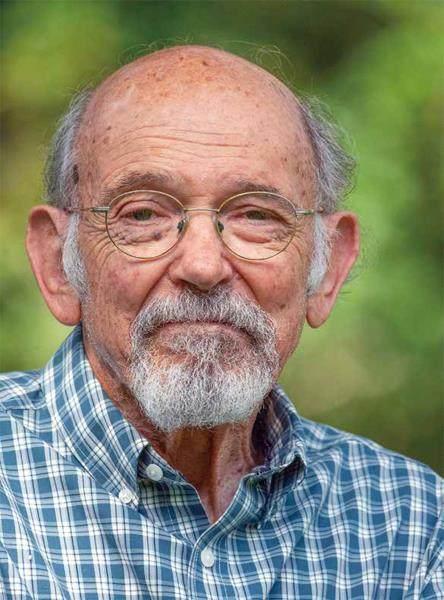

居住在波士顿郊区一个安静社区的柯文已经“淡出江湖”许久,直到他的回忆录《走过两遍的路——我研究中国历史的旅程》在国内出版,这位当年因倡导“中国中心观”和“在中国发现历史”的著名学者再度进入公众视野。波士顿今年的夏天格外热,柯文家里只在厨房窗户上安装了一台老式空调,一启动就轰鸣作响。采访结束,老人衬衫的后背已湿了大半。

“我的生活非常简单,我可以照顾我自己;不过我已经88岁了,写不动什么新书了,只是在整理我的回忆录。我写过基督教、写过义和团、写过回忆录……很难说哪个更困难,或者说它们都困难……”柯文认真地说,“我也很难说我喜欢写这个(主题),不喜欢写那个。我一旦进入写作过程,就开始喜欢我正在写的东西。不过我总是尝试写不同的主题。比如说我后期写的越王勾践与‘国耻的书,就与我以前写的非常不同。”

柯文的回忆录里引用了大量的原始资料,诸如他在二十出头时与导师费正清的通信,一来一回非常详细。令人好奇他是否很早便有一种自觉的意识,为了将来的书写而保存这些资料。“我什么都不扔。”柯文笑着回答。他说,他的好朋友总是劝他扔掉一部分东西,“清理!清理!!可我最终什么也没扔掉。有一天,我整理桌子时,发现了一个文件夹,上面标着‘1988年感恩节。打开一看,是那一年感恩节家庭聚会的照片。我儿子当时27岁,现在他已经61岁了!而里面的女性还是我当年约会的對象……太有意思了!”

《走过两遍的路》这个标题别有含义。“历史是当时发生的事,过去的事,但历史也代表历史学家现在如何看待过去,如何理解、书写历史。这本回忆录我恰好在两个阶段——‘当时和‘现在——都是主角。”回顾自己走过的这两遍的路,柯文呈现给我们的,不只是学术发展的清晰脉络,更是一个时代思潮的广阔图景。

人:人物周刊 柯:柯文

父亲送给我最大的礼物是自由

人:您以研究中国的历史学家而闻名,您的早期成长经历是否与此相关?

柯:我的早期生活,无论是与“中国”还是“历史”,都无半点关联。

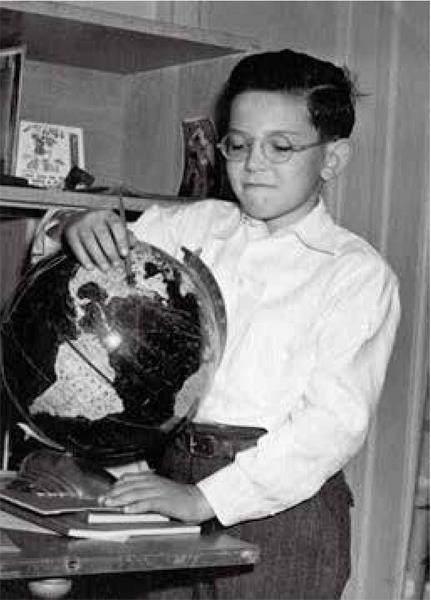

我出生于纽约长岛附近一个传统的犹太家庭里。我的祖父从事男装生意,到了父亲这一代,生意已颇具规模,是美国最成功的男装行业之一。我是家里唯一的男孩子,但我对继承家业没什么兴趣。上高中时,我的数学成绩非常好,老师说未来可以考虑做一名工程师。16岁的一天,父亲对我说:既然你对工程感兴趣,那你可能对服装的生产方面感兴趣。父亲要我和他一起搭飞机从纽约到工厂所在的费城去看一下。

我们花了一整天时间检查男士正装、休闲西装、西裤的生产机器,跟工人、经理聊天;然后我们到机场坐飞机回去。晚饭的时候,我告诉我父母,我不认为我适合做一个商人,我对赚大钱没兴趣,我想做别的事情。我能感觉到父亲的失望,但他还是很平静地接受了我的选择。他告诉我:你想做什么就做什么,我支持你的一切决定。

人:读您的回忆录时,您父亲的故事让我印象深刻。是否可以这样理解,您的“选择自由”,是以他当年的“选择不自由”为代价的?

柯:是的。祖父的想法比较传统:男孩子高中毕业就得工作。他希望我父亲从事家族服装生意。我父亲曾在一战中服役。从海军退役后,他第一时间去祖父在纽约市的办公室报到。当时他还穿着海军制服,坐在样板间里,只是想过来看看。正在日夜加班的祖父走了进来,瞥了他一眼,然后向旁人讥讽说:“你看他坐在那里,像个国王一样。”然后告诉我父亲:你星期一早上来报到!

我父亲年轻时的梦想是上医学院,没办法,他只好白天工作,晚上去夜校。辛苦一天回到家还不敢提上学的事,因为祖父不愿意听。

人:他是没有勇气向您祖父提出真实的想法吗?

柯:那是父亲制定规则的一代。如果你不遵守规则,你就只能成为一个叛逆者……我父亲想成为一名外科医生,但我祖父绝对不会同意。如果家庭不支持,他怎么养活自己呢?

父亲最后还是进了服装行业,家族的事业也非常成功。幸运的是,当我的选择不合他的心意时,他非常包容、理解和支持。我读大学之后,他写信给我说:“一定要做你自己想做的事情,能做到这点的人太少了……不要做别人眼中正确的事。”他特地在“你”和“别人”这两个词上标了重点符号。他鼓励我作自己的选择,真的非常令人感动。

人:我好奇的是,家族的生意后来如何?

柯:我有一个姐姐两个妹妹,但没有一个孩子继承家族生意;不但如此,家族里也没有任何一个男性同代人从事生意。

我父亲后来卖掉了家族企业,他用另一种方式弥补当年读医学院未果的终生遗憾——资助了纽约的一些医院和医疗中心,也成为一家医院的创办人,终生保持着与医生朋友的联系。父亲还是一位颇有成就的业余画家,多次举办个人画展,用绘画收入成就了以个人名字命名的基金会,以资助青年艺术家和艺术生。

父亲当年最大的遗憾是没有为自己做主的机会,所以他送给我最大的“礼物”就是自己年轻时没有的自由;让我塑造自己的人生,是父亲最心满意足的事。我第一本书出版后,父亲订购了50本寄给他的朋友们。后来当我在事业上更进一步时,有一次他去参加一所大学的项目,正好我的导师费正清也被邀请去演讲,我介绍他们认识。尽管他们来自不同的领域,但他们互相尊重,相谈甚欢。

人:后来您与子女的相处模式是什么样的?

柯:我延续了父亲给的“自由的模式”。我的几个孩子,他们每个人都无拘无束,不受父母制约。我儿子是艺术家,家里书房摆放的那些木刻就是他的作品;一个女儿是职业摄影师,我后来出的越王勾践一书,封面照片就是她专程到浙江绍兴越王台拍的,这也是我们父女之间一次特殊的合作。

费正清在怀登纳( Widener) 图书馆自己的书房里讲学

著名汉学家史华慈(Benjamin Schwartz)

申请哈佛东亚文明入门课,人生从此改变

人:当年父亲给了你自由,你很快就找到了自己在学业上的真爱了吗?

柯:并非如此。我18岁时进入康奈尔大学工程系就读。第一学期的成绩也非常不错。寒假回家,我与在哈佛大学读书的高中朋友相聚,发现对方正在学习哲学、文学和历史课程,我想:“天呐,我错过了太多东西!我的学业只有物理学和化学、数学,太狭窄了!”假期结束,我回校后申请从工程学院转到艺术和科学学院,我发现自己一下子就被这些学科迷住了。

大学三年级时,我又成功申请转到芝加哥大学就读。从某种意义上讲,我也是芝大校长哈钦斯(Robert M. Hutchins)倡导的教育改革受益者之一。在芝大学习的两年,是我生命中最令人兴奋的两年。我生平第一次喜欢上了读书,读小说,读这个读那个读所有的东西……我变成一个狂热的读书人;选修历史课程,学习文学、艺术和音乐……虽然对自己将来要从事何种职业并没有清晰的想法,但我知道,那一定是能给予我智识上的快乐的一件事。

人:后来您是如何进入到哈佛大学读书的?

柯:20世纪50年代中期,一般认为健康男性要服两年兵役,可我却一点儿都不想去。如果不想被征召入伍,唯一的办法是留在学校继续学习。我想到自己喜欢艺术,数学也很好,我的第一个念头是去学建筑。有一天,我约了芝加哥一位年轻的建筑师共进午餐,向他征求意见。建筑师说:“如果你想在最初的10年只是设计楼梯间,那你就来学建筑吧!”我又想到我姐姐是纽约市的一名心理治疗师,而我也对这一行多少有些兴趣,但姐姐告诉我,要进入这一领域,必须经过四年的医学院学习。

坦率地说,当时我想放弃,去部队服两年兵役算了。我给在哈佛大学读书的两位好友写信,告知自己的决定。他俩立即发了一封电报,“不要去参军,春假来哈佛一趟!”于是,我利用春假去了一趟哈佛。其中一位好友推荐了他正在修的东亚文明入门课,两位主要老师是大名鼎鼎的费正清(John Fairbank)和后来出任驻日大使的赖肖尔(Edwin Reischauer)。我看了教学大纲的内容后,非常兴奋。在毫无准备的情况下,我找到赖肖尔,解释了自己的情况,然后问:如果我申请,我有机会被录取吗?赖肖尔答:“申请吧!”我的人生从此改变。

人:您又是怎么与历史结缘的?

柯:1955年秋季,我进入哈佛大学东亚系读研究生。一年前,我曾去巴黎学习法语,在欧洲呆了几个月。那是我第一次与异文化接触,无论是饮食还是时尚……一切都让我感到新鲜而兴奋,这个经历也牵引着我靠近一个自己几乎完全陌生的国家和文化。但其实那时候我对历史知道的并不多。与其说是历史吸引我,不如说是亚洲、尤其是中国吸引我——而当时我唯一能了解中国的渠道是赛珍珠的小说《大地》。

从进入哈佛大学,一直到1961年取得博士学位,我的主要导师是费正清(John King Fairbank)与史华慈(Benjamin Schwartz)。但是最初進展并不顺利。这么多年过去,我还清清楚楚记得第一次参加费正清的研究生讨论课的窘境。我之前从来没有上过研究生的讨论课,也不知道该如何表现,轮到我给全班讲论文进展时,我讲啊讲啊,一直在讲。费先生当然不知道这是我第一次参加研讨会,看我一直不停地说下去,有点不耐烦,就站起来去拉教室里的百叶窗帘,故意把声音弄得特别响,意思是提醒我时间到了,赶紧结束吧!课后,一位同学还特地打电话给我,为费先生不礼貌的行为表示难为情,也表示同情我的遭遇。后来,我的讨论课论文入选《中国研究论文集》。自此以后,我和费先生的关系也逐渐改善。所以,我与历史不是一见钟情,而是日久生情。

人:费正清与史华慈都是美国的中国史研究大佬,他们各自有什么风格和特点?

柯:费正清比较直接,喜欢直入主题,史华慈迂回一些。我记得有时费正清对史华慈有点不耐烦。他说:“好吧,这个面,那个面……你总是有看事情的不同侧面。”史先生会花很长时间得出一个结论。费正清有时候会用一种间接的方式调侃甚至批评他。他们的风格完全不同。

在学术生涯早期,我受费正清影响更大,但当我后来开始从事中国知识分子的研究时,史华慈这种思维方式的影响比费正清要大得多。他教我如何看待知识分子问题,他对这一领域非常感兴趣——这是他当年研究严复的原因。但费正清对知识分子的历史从来都不感兴趣,无论是某个具体的知识分子还是他们和他们在中国革命中扮演的智力角色。

平时,史华慈办公室的门总是开着的。有任何问题想找史华慈聊,只要敲门就可以进去,你可以花一个小时和他聊天;与之相反,费正清的门外总是排着长龙,总有很多不同的人要见他。终于排到你进去了,你只有五分钟时间:提出问题,他帮助分析解决,然后,“再见!下一位!”

我做了老师之后,仍然与费先生保持着密切的联系。每次发表了文章,我都会寄给他。文章发表之前,他会仔细阅读,提出意见,无论是批评还是建议,他会在一周内给我回信,非常迅速;但如果把文章寄给史华慈,可能六个月后才收到他的回信。不是因为他不关心,只是他性格不一样。他有很多话要说,但他宁愿把意见保留给自己。

有一次,费先生在给我的来信中,附上了他与加拿大一个学者的通信,他在信里提到了我的观点,建议这位学者看一下柯文的作品。我明白他在推广我的观点和分析,他在这些方面的周到性和敏感度是史华慈所没有的。

人:毕业之后,您也一直从事教学和研究工作。作为导师的您,风格与谁更相似?

柯:在我学术生涯的早期——上世纪60年代初,在美国学术界,中国研究的“心脏”就是费正清;他的弟子后来陆陆续续到伯克利大学、华盛顿大学、哥伦比亚大学等学校发展,又建立了其他的网络。如果你想要一个工作,你最好与费正清取得联系。他一有大学招聘的信息就不停地穿针引线,给这个学生建议、给那个学生写推荐,他在经营一个中国历史研究网络。从这方面讲,这是我尊重费正清的另一个方面:他在尽最大努力做一名老师应该做的。当老师之后,我觉得我更像费先生——如果我的学生发表了文章或论文寄给我,我也会马上做出反应。在这一点上,我绝对是受费正清的影响,包括如何与学生相处。

我记得费正清60岁生日时对学生们立下规矩:“不用回馈我,传递给别人。”

少年柯文无意于接手家族的成衣产业

人:您对学生也是每人“只有五分钟”吗?

柯:哈,不,不!我的大门是永远向学生敞开的!

卫斯理学院将中国看成世界的重要组成部分

人:回到您在哈佛求学的时代,那时中国大陆与外界还是隔绝的。您是如何开展中国历史研究的呢?

柯:1960年,我得到一笔奖学金,可以去台北学习一年半的中文。我们带着刚出生不久的女儿去了台北——所以,我女儿的第一语言是中文!我记得那时候家家户户筑着高墙,墙头有碎玻璃,据说是为了防止做狗肉生意的人来偷狗。我女儿有时会爬上墙头,跟邻居经常一起玩的男孩儿说:大哥哥,要过来玩吗?

我在台北期间学了全本的《论语》和《孟子》,作业是把文言文翻译成现代白话文,然后和老师讨论书的内涵,这些训练对我来说是很好的经验,不仅让我熟读古汉语,也强化了我的口语水平。

学中文的同时,我继续忙博士论文。每天早上我会从台北乘车到“中研院”,因为那里存放着大量的总理衙门档案,我可以阅读处理传教士事件的“教案”档案。我还与导师费正清保持着频繁的联系——即便费先生在世界各地的中国研究中心讲学,身处海外,依然会尽职尽责阅读我博士论文的每一章,并给予评价。鼓励中带着压力,是费先生的风格。

人:您是什么时候第一次访问中国大陆?

柯:1977年,中美关系已逐渐解冻,美国组织了一个“对中国感兴趣”的美国青年政治领袖代表团,我作为中国问题专家也受邀前往。真正身处中国的感官享受,那些景象、气味、声音,都令我欣喜若狂,但当时与大陆学界的交往仍然淡薄。

有趣的是,我在台北学习期间,给自己取了一个接近英文名字(Paul Cohen)发音的中文名字“柯保安”。等到美国学界与中国学界恢复交往之后,我开始意识到“保安”这个名字不妥,后来又改成“柯文”,一直用到现在。

人:您教学生涯的大部分時间都是在卫斯理学院(Wellesley College)。这段时间有什么特别的经历?

柯:我先是在密歇根大学和马萨诸塞州的阿默斯特学院(Amherst College)任教。1965年的一天,卫斯理学院联系我,告知他们正在寻找一个中国历史学家,问我是否愿意去他们那儿任教。

卫斯理对中国感兴趣,它将中国看成世界的重要组成部分,这是它对我最有意义之处。初到卫斯理学院,在教员会上,我提议学校开设中文课。一位老师站起来说:“为什么学中文?为什么不是斯瓦希里语(注:非洲人的主要语言)?”好在大多数老师都支持我的提议。除了我本人开设的“中国文明课”之外,卫斯理还首次开设了中文课。

人:卫斯理学院因为是宋美龄当年求学之地而在中国闻名。

柯:是的。我还记得,在我任教的那些年,卫斯理学院某间办公室的墙上还挂着宋美龄的照片。有一年,宋美龄重访母校,我被邀请参加她的欢迎晚宴。得知我开设了关于中国文明的大型课程,她说有兴趣了解我的讲课内容。我说:我没有写好的书,只有讲课大纲。有意思的是,她不愿意用中文而是坚持用带有南方口音的英语和我交谈。

人:您后来还长期负责“新英格兰中国研讨会”(New England China Seminar)项目,这是什么背景?

柯:其实我当初接受卫斯理的工作邀请,还有一些“私念”,因为卫斯理也在波士顿,离哈佛大学比较近,这样我可以兼任哈佛东亚研究中心研究员,在那里我有一间单独的办公室,这对我来说是一个巨大的优势,这样我就能与其他中国研究学者有各种各样的联系。如果我不在中心,我就遇不到林同奇(注:《在中国发现历史》译者),他可能也不知道上哪儿找我。

我后来一直与母校哈佛大学保持着密切联系。费正清退休后,傅高义接替他出任哈佛大学东亚中心(注:后更名为费正清研究中心)主任。应傅高义之邀,我负责创办“新英格兰中国研讨会”(New England China Seminar)项目,每月邀请与中国或中国历史研究相关的人员来办讲座。

很多人在“新英格兰中国研讨会”项目里受益良多,而我认为这恰恰是现在的(费正清研究)中心缺少的。我后期在中心的办公室,似乎也不太清楚隔壁办公室的人在研究什么。我想部分原因是缺少一个坚定地致力于建设一个活泼有趣的文化机构的领导者——像当年的费正清那样。

现在事情发生了很多变化。中国研究领域变得更加专业化:社会学必须有一个中国专家,经济学和经济系必须有一个中国经济学教授,文学系得有中国文学教授。人们似乎不太关心其他学科的人在做什么。

“在中国发现历史”反驳“中国没有历史”

人:您的第一个研究领域是传教史。当时笼罩美国学界的是费正清先生提出的“冲击-回应”学说。您在费正清指导下完成、后来成书的《中国与基督教》(China and Christianity)在方法论上是否沿袭了费正清的“冲击-回应”理论?

柯:我的第一个研究课题是关于传教士在中国的传教工作,而传教士正是费正清感兴趣的领域,所以研究生后期我主要跟随费正清做研究。

以往的美国学者在研究传教士时,重点是“传教史”(missions history),他们感兴趣的是传教士本身的传教历史,而我的研究重点是“中国史”,当我谈到“教案”时,我感兴趣的是中国的视角,我更关心如何理解、评价基督教传教在中国历史上发挥的作用。在这个意义上,也许有人会说我仍然在某种(西方)冲击-(中国)反应的框架内,但后来我“发现”了中国的历史。我离开了这个框架,进入了一个以中国为中心的框架。

人:您在书里说,40岁那年下决心写一本书,直面、超越过去一段时间“反复纠结的学术问题”,这就是在中国研究领域影响深远的著作《在中国发现历史》(Discovering History in China)。能否谈谈这本书创作的前后?

柯:我在写有关王韬的《在传统与现代性之间》(Between Tradition and Modernity)时,已经意识到“冲击-回应”论的缺陷和不足,直至后来变成反复纠结的学术问题。所以我在下一本书,也就是《在中国发现历史》里,抨击了这种模式。中国人是如何体验中国历史的?它不再是西方的冲击这种思考方法。我支持以“中国为中心”的历史研究方法。所以在最后一章,我提出走向以中国为中心的研究方法。

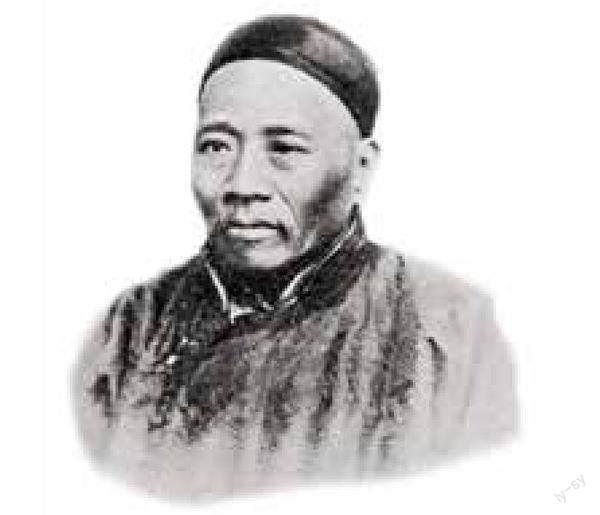

王韬

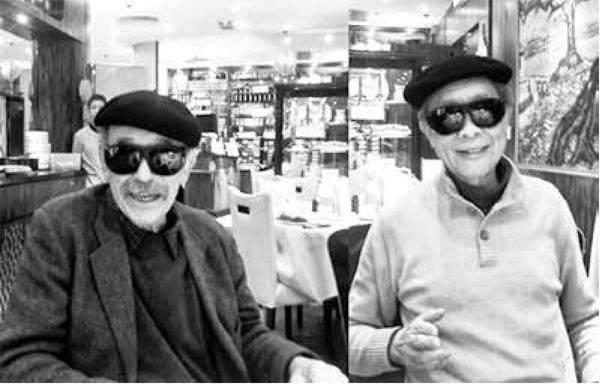

与李欧梵在香港一家餐馆扮作 “黑帮老大”

人:您在这本书里批评了流行于当时学界的几种模式。您认为它们各自的缺陷或不足在哪里?

柯:“西方冲击-中国回应”(impact-response model)学说这个理论预设19世纪的中西互动是一条单行道,车全部由西方开往东方,不但过度简化,而且忽视或边缘化了中国的内生变革;另一种模式是“传统-现代”(tradition-modernity model),以列文森为代表,认为中国在西方入侵之前是一个停滞的帝国,朝代不断更迭,但实质的进步微乎其微。他们认为儒家思想与现代性在源头上互不兼容,中国的文化传统与现代化格格不入,成为现代化的阻碍。中国的旧秩序必须打碎,才能建立现代秩序;第三种是“帝国主义模式”(imperialism model)。这一理论的提出者虽然大力鞭笞冲击-回应理论,但实际上也难以摆脱其阴影,比如他们笃信“19纪世纪初西方帝国主义全面冲击之前,中国社会一成不变,似乎无法自成变革大业”。

尽管西方对中国的影响不可小觑,但他们都过分夸大了西方的历史作用——他们认为中国近代史发生的任何有意义的变化,都是在西方冲击下引起的,这在本质上是“西方中心论”的结论。这种观点堵塞了从中国社会内部探索中国社会自身变化的途径,背后的底色是西方人的种族优越感。

人:您在《在中国发现历史》最后一章中,明确提出走向以中国为中心的中国史,倡导内部视角,强调中国自身的因素才是中国近代变化的主因。能具体谈一下吗?

柯:是的。我提出美国中国学的新取向,与其说它是单一的、清晰的取向,不如说是林林总总研究方法的集合,我将之称为“中国中心观”。“中国中心观”在1970年前后出现,我认为该取向着力克服了前人以西方为中心的偏见。史华慈、鲁道夫夫妇,以及越来越多的学人质疑“传统”与“现代性”之前壁垒分明、互不兼容的体系,这对西方理解中国近代史有重大意义。学界继承的19世纪立论结构——中国野蛮、西方文明;中国无力自成线性变革,需要借助“外来之力”;只有西方才是外来之力的载体;西方入侵之后,“传统”社会会让步于新的“现代”中国,现代中国必然效仿西方——被全面动摇,现代化语境中过去与现在关系的研究,产生了前所未有的复杂模型。

人:“中国中心观”倡导“一横一纵”的方法论,能否具体解释一下?

柯:以前的理论多把中国看成一个整体,而“中国中心观”的视角则把复杂广袤的中华分解为更小、更好把握的空间个体。在这一学术进路下,西方历史学家对省级乃至县级的研究如雨后春笋,我们对中国的理解也更加丰富多元。比如施坚雅(Williams Skinner)的区域体系理论,激发了人们对中国广阔内陆地区的内部差异这一重要问题的思考。施坚雅提出了一个相当有力的论点,即实际上,中国不仅是一个巨大的国家,而且是一个非常多样化的国家。中国不同地区的差异非常大,而这种多样性是非常重要的。這是空间或“横向”的划分。

从“纵向”来讲,是指中国社会的纵向多层级安排。70年代以前美国的中国研究往往关注上层视角,比如中央政府的政策措施、手握重权的封疆大吏、鸦片战争、义和团运动,以及康有为、梁启超这类声名远扬的知识分子或文化人物等等。新的中国中心观则聚焦中国社会下层,包括商人、下层士绅、地方武装甚至地痞流氓。该取向的长处之一是打开了大门,从更多层次分析了19世纪中国大众历史这一前人忽略的领域。

人:您当时预料到这本书会引起这么大的反响吗?

柯:说来有意思,虽然《在中国发现历史》后来获得很高评价,但当初在出版那本书时遇到了很多麻烦,因为很多人仍然对西方影响中国的应对方法恋恋不舍,不愿意放弃它。这本书在几家出版社转了一年多之后,才最终由哥伦比亚大学出版社接手。出版时我采纳了一名编审的意见,把其中一章的名字——“在中国发现历史”直接用作书名,取代之前的《美国近世中国史历史著作》。没想到刚一推出,首先在美国非常成功,然后在中国被翻译得非常好,赢得了大量读者。我有一个同事做了一些统计分析,告诉我这本书在中国期刊上被引用的次数非常多。

人:这本书是您第一本被翻译成中文的著作。背后有什么故事?

柯:那是1985年的一天,有人敲开我在哈佛大学办公室的门。来者自我介绍叫林同奇,之前在国内从事外语教学工作,现在在费正清研究中心做访问学者。他说自己读了《在中国发现历史》一书,觉得很有必要翻译成中文,介绍到中国去。

当时是1985年,没有几本美国的学术书被翻译成中文出版。林同奇说他会翻译,而且会努力促成在中国出版。我根本不相信他,我想他一定是疯了!

尽管如此,我还是同意他试一试。在那个没有电脑的时代,林同奇就是在传统的四四方方的格子纸上写下初译的稿件,一章一章地翻译,然后给我看。我提出修改意见,林同奇再出修订版。达成共识后,再开始处理下一章。

这本书在中国受到超乎寻常的欢迎,此后屡屡加印。有人说,这也与它的副标题“中国中心观”有很大关系。这要感谢林同奇——可惜他已经不在了。原书副标题是American Historical Writing on the Recent Chinese Past(美国关于近代中国的历史写作),是他在译本里直接用了“中国中心观在美国的兴起”。

即便已经过去三十多年,我仍然觉得《在中国发现历史》这个标题取得恰到好处。这是对黑格尔“中国没有历史”这一观点最机智的反驳。2014年,美国亚洲研究会(Association for Asian Studies)年会组织了一场特别圆桌论坛,纪念此书出版30周年,据我所知,在美国亚洲研究协会的历史上,这样的活动绝无仅有。

柯文与《 在中国发现历史》 译者林同奇,摄于2008年

人:《在中国发现历史》被视为“美国中国学发展史上一次重要的学术反思”。您在这本书里对自己的导师进行了毫不留情的批判,言辞凌厉。您在写这本书之前有过犹豫吗?因为在外界眼里,您是与费正清关系密切的一个学生,您是否担心这种公开而猛烈的学术批判会被视为冒犯甚至背叛?

柯:完全不会。很多人困惑于我和费先生的关系。从表面上看,我对费正清持如此批判的立场,有些人觉得不可思议——费先生对我那么好,在他们看来,我或许是“背叛”了他。但是,不,费先生不是那种心胸狭窄的人。

实际上,早在我完成《在中国发现历史》的书稿时,就第一时间寄给了费先生。他后来得知我在出版过程中遇到困难,还主动给其中一家出版社写信,赞扬这本书,鼓励他们出版。尽管在这本书中,我对他的“冲击-回应”方法提出批评,他并没有全部接受,但他并不将此视为我针对他个人。他拥有非同寻常的人格,所以我真的对他怀有极大的钦佩之情,一直到今天。

人:您与费先生的师生之情和学术交流并没有受到什么影响?

柯:1991年5月的一个清晨,他从家里打电话给我。他之前因心脏不好住院,他说他不知道自己能否扛过这一关。然后问我是否愿意负责他最近几年一直在写的《中国新史》(China:A New History),他要求我读完他写的章节,点评它们。最后他问我:如果我无法完成它,你能为我完成吗?我说:噢,天呐!我该怎么办呢?尽管我非常尊重他,但是我的学术观点和方法与费先生的仍然有差异。但是当然,我也明白他可能来日无多,这个时候,我无法推脱,所以我说:是的,我愿意承担起这个责任。

后来的几个月,我们一直就此书频繁联系。有时费先生打电话来,谈谈自己最近读的书,想听听我的看法,而我无从发言,因为他读书比我快很多。费先生最终还是坚持完成了这部《中国新史》的全部书稿。1991年9月12日,他和费慰梅去哈佛大学出版社递交了完整打印本。几小时后,他心脏病发作,两天后离世。

我后来负责了出版后期的一些编辑工作以及与哈佛大学出版社的合作。这意味着我和他的关系是不寻常的。我曾经以费正清的批评者闻名,但他并没有放在心上。我只能说,没有多少人能够像我们一样,把学术讨论放在个人关系之上。

2003年11月,柯文在上海发表演讲

“义和团是独一无二的吗?”

人:您在1997年出版了又一部力作——《历史三调》,它也被认为代表着您学术方向的重大转变。在此之前,中外已经有很多学者做过义和团的研究,您为什么還要继续研究义和团?

柯:其他研究义和团运动的学者,感兴趣的是历史如何发生、如何运作等等问题。《历史三调》虽然讨论的是义和团的主题,但在后面的部分,我提出了一系列问题,即义和团拳民究竟有多大的代表性?历史的经验是将历史作为神话,还是将历史作为历史重建?义和团是独一无二的吗?或者这些经验、神话事件适用于历史的其他方面,与义和团运动无直接关系。而我强烈地认为,这些概念不仅仅适用于中国的情况,它们也将活跃在历史的其他方面、其他国家和其他地方。因此,虽然它侧重于义和团,但它实际上是一种更普遍的历史研究。

人:当年有评论将《历史三调》与史景迁的名著《太平天国》(Gods Chinese Son)相提并论,说这两本书“可能是迄今为止出版的有关中国现代史的最具冒险性的著作”。您对此评价的感受是?

柯:能与史景迁这位大历史学家的著作相提并论,我当然非常高兴。我本人十分喜欢他的《太平天国》,当年我读完他的书就写了一张便条给他,告诉他我的钦佩之情。

我有一个非常有趣的职业经历,我在中国最有影响的两本书,是我在美国出版最困难的两本。最初的出版也是困难重重。书稿最初被几家出版社婉拒,有评审认为“这本书太糟糕,与义和团没有任何关系”,还有评审认为论点平淡无奇。

《历史三调》出版当年,就获得了分量极重的两项大奖:美国历史学会费正清东亚历史学奖和新英格兰历史学会最佳图书奖。这本书出版后,我感觉自己在中国有了更高的知名度,被邀请来中国开学术会议的次数也越来越多。那是一段美好的回忆。

人:您在2009年又出版了《与历史对话:20世纪中国对越王勾践的叙述》。好奇的是,您是如何对勾践这位历史人物感兴趣的?

柯:《历史三调》出版之后,我非常希望深挖一个在中国与义和团现象一脉相承的主题:国耻。1998年,我去德国参加了一个学术会议,会议的主题是“大众身份、危机经历与集体创伤”。多年前,我读了麻省理工学院著名政治学家白鲁恂(Lucian Pye)的书《中国政治的精髓》,他谈到了中国民族主义的某种特殊性,他注意到国民党政府为激发爱国情感,搞了“国耻日”这种有意思的仪式。白鲁恂说,“20世纪中国的政治领袖,并非像大多数转型社会一样,利用个人魅力、英雄史诗去鼓动民族主义,而是主要依靠详细描绘中国真实和想象中受辱的方式。”

20世纪中国对国耻的敏感性众所周知,是国家记忆的主要形式之一。当年读白鲁恂的书时我对他的这个论断并没有那么印象深刻,直到很多年后研究义和团运动,我才开始熟悉“国耻”这方面的资料。随着研究的深入,我不断地碰到勾践的故事。虽然他是2500年前的一个统治者,但仍然活在中国人的心中。我越是深入研究,感觉就越放不下。后来就有了《与历史对话》这本书。

我发现,从中国古代诞生到现代,越王勾践故事的核心结构坚固不变。勾践故事等叙事是中国人共有的文化资源,深刻超越了政治分歧。越王勾践卧薪尝胆“被神话”的故事在20世纪中国的关键时期——从辛亥革命、民族救亡直到60年代“反修斗争”、“三年困难时期”曹禺的话剧《胆剑篇》——都起了特殊的作用。

人:如果说起初历史对您来说是中国史,那么您在2014年出版的《历史与大众记忆:故事在危机时刻的影响力》,早已超越了具体的历史人物或事件,而进入历史哲学的讨论。

柯:我后来对“故事”在历史中扮演的角色越来越感兴趣,就像勾践在中国历史里面起的作用一样。我后来又把它拓展到其他五个国家,比如法国的圣女贞德、英国的亨利五世和以色列的马萨达勇士。它们在20世纪都面临着严重的危机,每个事例中的危机都涉及战争或战争威胁。为了应对危机,受到影响的民众和国家都在利用那些与现实发生之事有类似主题的古老的历史故事。这种跨国界、跨文化研究,已经超越了“中国中心”。这种将历史事件作为迷思服务当下需要的做法,是很多国家处理危机的一种方式,是世界性现象,关乎普遍的人性。

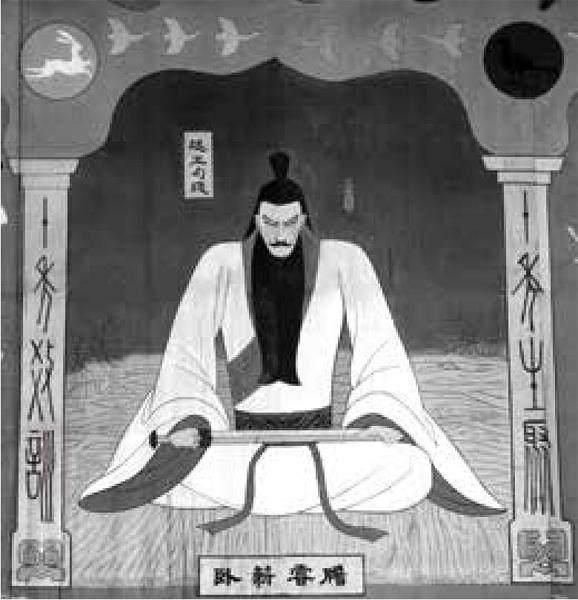

柯文的女儿莉萨拍摄的绍兴越王殿勾践壁画,后用于柯文《 与历史对话》 一书封面

2017年9月,柯文与四个子女在纽约合影

人:有学者认为您后期著作里多次提及对“历史”含义的讨论。您的注意力已不再是某一段具体的历史事件,而转变为“历史学”(historiography)的研究。关于您对历史的看法,也有一些评论把您归为“后现代”历史学家,您是否同意这个观点?

柯:我不同意!回顾很多重大历史事件,我们会发现,实际经历是混乱复杂、模糊不清的,而历史为混乱带来秩序和清晰。问题在于怎样厘清历史学家书写的“历史”和人们创造和亲历的“真实”。这是史学界以及在研究历史的哲学家、文艺理论家之间备受争议的话题。一些学者,如海登·怀特(Haydon White)認为,历史和真实之间没有本质上的连续性,他们相信历史的基本形式是叙事,而真实没有叙事的结构,因此历史学家书写历史时会强加历史本身没有的意义和框架。而另外一些历史学家,比如大卫·卡尔(David Carr)认为,无论我们是不是历史学家、是否在思考过去,都本能地在采用叙事的结构来处理时间和日常生活。我认为自己更倾向于卡尔的观点:叙事不仅对个人来说,而且对群体来说都是日常生活的基本组成部分;历史学家的叙事化处理,并不会割裂人们经历的过去与历史学家重构的历史。

人:20世纪50年代费正清指导的哈佛学者,被称为中国历史学的“哈佛学派”。您认为自己是“哈佛学派”的一员吗?

柯:不,我并不这么认为。代际是一个模糊的概念。我没有标签,我不需要任何标签。所有历史学家在职业生涯中都会经历一系列代际交替。每个人当时所处的时代固然有强大的集体力量,能切实限制我们转变学术走向的能力,但这些限制是相对的,不是绝对的。每一代历史学家都要重写上一代历史学家写下的历史。