火药的发明权还有争议吗

2022-05-30王坚程凤媛

王坚 程凤媛

长久以来,我国古代的“四大发明”一直都是公众关注且热衷讨论的问题。事实上,“四大发明”的前身是“三大发明”,最早由16世纪的一位名为杰罗姆·卡丹的意大利数学家和近代科学的鼻祖弗朗西斯·培根分别提出。他们都认为火药、指南针和印刷术是人类历史上最重要的三项发明,但当时还没有人知道这些发明都源自中国。后来,马克思在著作中写下了那段广为流传的文字:“火药、指南针、印刷术—这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成了新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”此后,“三大发明”声名大噪。

紧接着,19世纪末到20世纪初期的一批优秀的汉学家,包括英国的麦都思、艾约瑟以及美国的丁韪良,都纷纷发文著书,将这些发明的来源指向中国。1925年,刚刚获博士学位的印刷史学者托马斯·卡特,出于印刷术与纸张之间密不可分的关系,率先在其著作中将造纸术与“三大发明”合并,遂成“四大发明”之说。1946年,英国著名的中国科技史学家李约瑟在联合国教科文组织举办的演讲中说:“‘三大发明的说法,事实上是将四项发明‘捆绑提出。”“四大发明”之说随即广泛流传,逐渐取代“三大发明”,成为脍炙人口的称谓。

火药发明权的争议观点

不论是“三大发明”还是“四大发明”,火药均处于首屈一指的位置。从15世纪开始,中外学者围绕火药的发明问题进行了数百年的史学探索和争论,对“希腊说”“英国说”“德国说”“印度说”“中亚说”等诸多发明学说进行讨论,终于在20世纪中叶就该学术问题达成一致观点,论定火药是中国古代术士炼丹活动中的产物。

然而,随着当今社会信息技术的飞速发展,网络文化浸润到人们生活的各个角落,微博、微信、抖音等网络平台提供的信息传播和互动方式深入人心,大众更容易获取学术信息,也有更多学术圈之外的人士参与学术讨论。有关火药发明的相关问题,在网络上频频出现诸多不同观点,引起许多历史爱好者和网民的关注和讨论,大有旧说已老、争议又起之势。一些人认为:“中国人发明的是黑火药,西方人发明的是黄火药,而黑火药是做烟花爆竹用的,黄火药才是制造武器用的。所以,中国人发明的火药早就过时了,西方人才是真正的火药的发明者。”

黑火药与黄火药

“火药”一词最初在世界文明中亮相时,其英文名称为“gunpowder”,这是一个合成词,其中gun是枪炮的意思,而powder指粉末。同时,也有人把它称为 “black powder”,即“黑色粉末”,显然这两个称谓都是从火药的外形、颜色和功能上进行的一种直接描述。火药的中文名则具有英文名完全不能表达的意味。在中国文化中,“火药”也是个合成的偏正词组,“火”指“能起火”,“药”则指治病或养生的药物。所以,中国人发明的所谓黑火药,应该对应英文的“fire drug”或者“fire medicine”,而“gunpowder”不仅无法表达这个意思,甚至完全背离了火药的源流真相。这就是从明代开始一直到20世纪中期之前,火药的起源备受争议的根本原因之一。人们谈到火药,首先想到的是枪炮而不是药物,而在世界列强气焰嚣张、战争频发的时代,热兵器发达、军事实力雄厚的国家,似乎就在火药发明权的争夺中具有了天然的优势。因此,英国、德国的学者、军事家提出罗吉尔·培根或者僧人施瓦茨发明火药的说法,同时也会捕风捉影地臆造一些空穴来风的证据。20世纪30年代开始,中国学者曹焕文、王铃、冯家昇等先后从火药的概念出发,结合文献—特别是对《道藏》中丹方记载的分析研究,才把火药的发明权最终归功于唐代之前炼丹术士所进行的炉火实验。术士在炼丹的时候,以制药为目的(比如为了改变某些药物的性质,或者为了炼制某些特别的原料),有意或无意地将构成火药的三种要素—硝石、硫黄和炭源混合在一起,引发起火现象,进而导致火药的发明。

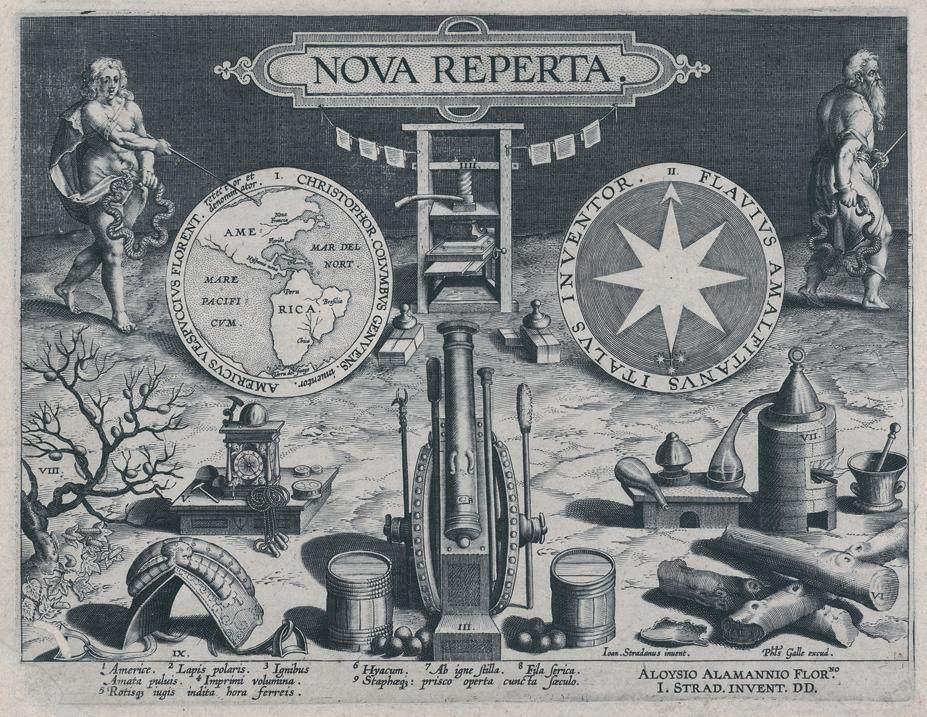

黄火药,表面看上去为黄色,从现代化学的角度看,黄火药是与黑火药截然不同的化学品。黄火药不是混合物,而是一种有机化合物(包括苦味酸、硝化甘油和TNT等,都是黄色有机物)。黄火药的出现,最早可追溯到18世纪下半叶,是以现代化学理论进步、实验技术发达为历史条件的,所以黄火药更贴切的名称应为现代炸药或者火炸药。由于这种火药可以通過精密实验来制备,能够达到极高烈度的爆炸效果,故可用其制造现代爆破或者军用的烈性炸药。黄火药的发明与一批杰出的现代科学家有关,如英国人彼得·沃尔夫、德国人斯普伦格、意大利人索布雷罗、法国人尤金·图尔平以及众所周知的瑞典化学家诺贝尔等。不过,在黄火药用于枪炮填充药之前的几百年,唐末战场上就出现了火药箭“发机飞火”,待到传统科技达到顶峰的宋代和金元混战时期,管型火器“陈规火枪”、带有子弹雏形的“突火枪”、造型独特的“火蒺藜”、可攻城略地的炸弹“震天雷”、可升空爆炸的火箭弹“霹雳炮”等武器纷纷亮相。此外,明朝军队自制的铁火铳(又称“神机”或“将军”)种类繁多,其中所用的火药都是硝、硫、炭配比不同但形制一样的黑火药。即使是自西方传来的洋炮(鸟铳、红夷大炮和佛郎机)以及马克思所写的摧毁封建堡垒的其他热兵器,也都不可能用到现代化学家们还没有发明出来的黄火药,这些兵器中也必然使用不折不扣的中国火药。在17世纪,欧洲有一幅著名的绘刻图名为《现代新发明》,其中绘制了9种后古典时代的重大发明,在其正中央下方即为一门西式火炮以及显然是填充了黑火药的弹丸。可见,认为中国人发明的火药没有运用于枪炮和战争的说法,是完全不符合历史事实的。

烟花爆竹的弊与利

关于“中国人只用火药做炮仗”的传言其实是有根源的。早在1933年,鲁迅在《电的利弊》一文中说过“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神”,是为该说法之滥觞。鲁迅所处的时代,世界列强林立,中国则军阀混战、民生凋敝,所以富国强兵成为当时有良知的国民、知识分子的共同理想。火药的两种功用—用于娱乐的烟花爆竹和用于国防的军事武装,相比起来高下立判,后者显然更能应时代之需,与人的理想相共鸣。鲁迅的文章素以言辞犀利著称,而在火药应用的问题上,更欲借之来讽刺中国近代科学落后、当局腐败,从而达到以文为枪、警醒国人的目的。仅从史实上看,鲁迅的说法缺乏考证,但从时代和国情的角度出发,也未必不能理解。

在中国传统文化中,烟火主要被当作娱乐工具,在古代宫廷的节庆典礼或外交礼仪中,烟花爆竹是必不可少的欢庆助兴用品。

不过,火药的娱乐功能逐渐被抽象成为奢侈荒废、不思进取的替代词。例如,饱受后世诟病的奢靡君主隋炀帝,在元宵佳节时就极喜欢观赏“火药杂戏”。他曾作过一首诗,名为《元夕于通衢建灯夜升南楼》,其中“灯树千光照,花焰七枝开”的句子就是对焰火升空绽放场景的描绘。隋炀帝还命一位名叫诸葛颖的大臣写了一首“奉和诗”,其中有一句“逐轮时徙焰,桃花生落枝”也是对当夜出现的旋转烟花的记述。《红楼梦》中描写大观园逢年过节燃放烟火的文字则更多,例如,“这烟火皆系各处进贡之物,虽不甚大,却极精致,各色故事俱全,夹着各色的花炮。众人说话之间,外面一色一色地放了又放,还有许多满天星、九龙入云、平地一声雷、飞天十响之类的零碎小爆竹……”结果,隋炀帝终于在笙歌鼎沸中亡了隋朝,荣国府也在繁华之后“一声震得人方恐,回首相看已化灰”,烟火也伴随着这些悲剧成为了亡国败家的替罪羊。所以,到明清时期,烟火的制作技艺已经发展成熟,工坊林立,但主流文化却一直对其侧目而视,鲜有专门记述或研究,正如清代学者杨复吉所说“烟火之戏载籍罕闻”。不过,时过境迁,如今的中国较之百年之前不可同日而语,也是时候还烟火之利弊以历史公道与客观的评价了。

先说弊端。现代烟火已没有了上述象征意义,其弊端集中于安全和环保方面。首当其冲的危害是燃放烟火直接导致的火灾和炸伤事故。其次,由于现代烟花爆竹的功用不仅需要利用黑火药的燃烧和爆炸功能以产生声光效应,更要展现多彩和戏剧性的变化,从而达到宏大的表演效果。因此,在生产过程中,就要按照需求加入不同的化学成分,如硝酸锶、草酸钠、氯酸钾以及铜、铁、镁、锑各类金属元素和无机盐等,加之黑火药原料中本有硝酸钾、硫磺和木炭粉,这些混合物燃烧时产生的有害气体和烟尘,会对人体和环境造成非常严重的污染与破坏。具体来说,这些有害气体中的二氧化硫进入大气层后会变为硫酸,与空气中的水汽结合会进一步形成酸雨,腐蚀地上的植被和建筑,直接导致水生生物和农作物死亡;有害气体中的二氧化氮会形成城市烟雾,加之其他金属氧化物进入人体,会对呼吸道和肺部等多种器官和组织产生伤害。同时,燃放烟火产生的噪声污染也会对人体的听力、消化系统、神经系统和心血管系统等产生严重的影响。此外,短时间内形成的大量垃圾,也成为城市管理中一项非常棘手的难题。有鉴于此,国家和各地方政府陆续出台政策,结合实际情況,限制节假日燃放烟花爆竹的区域、场所和时间,同时加大安全生产和减少污染的科研投入,尽量将这样的危害降到最低程度。

再说益处。首先,从经济价值角度看。中国是世界烟花爆竹的原产地、主产地和最大出口国,湖南省浏阳、醴陵、临澧、宜章与江西省上栗、万载是六大花炮主产区,世界上80%以上的烟花爆竹都来自这些地方。该行业共有正规生产企业数千家,从业人员有数万人之多,各类烟火产品应有尽有,是国民经济中一支立足本土、活力十足、发展持续有力的产业。据国家统计局发布的信息显示,2009—2019年,我国烟花爆竹出口数量和营收呈连年平稳增长的良好发展态势。

以行业龙头浏阳花炮产业为例,据统计,2016年,浏阳花炮内销占全国的50%,出口占总出口额的60%,主要销往美洲、欧洲、东南亚等地的100多个国家和地区。此外,产值上亿元的企业有15家,产值1500万元以上的企业有360家。浏阳花炮产业不仅为当地超过五分之一的人口提供了工作岗位,更带动了与烟花相关的其他行业,从而形成了一个集原材料供应、生产经营、科研设计、包装印刷、仓储物流、焰火燃放与文化创意为一体的产业集群。2019年,全年总产值达到241.1亿元,出口销售额34.8亿元,实现连年增长的良好经济态势。

此外,烟花业是相关产业兴盛的基础和保证。以上海迪士尼度假区(简称上迪)为例,据中国旅游研究院的报告显示,上迪固定资产投资对上海市GDP平均拉动为0.13%,消费拉动为0.21%。到2021年建园5周年之际,上迪官方发布数据显示,园区累计实现旅游收入超400亿元(平均年营收超过80亿元),税收约26亿元,创造直接就业岗位1.5万个,接待游客超8300万人次。当我们被这些数据震撼,从而想分析其缘何有如此巨大的“吸金”能力时,一定不会忽略一个因素,那就是上迪园区活动中最受欢迎的标志性压轴节目—迪士尼焰火,而这也与我国强势的烟花生产和供应力之间有着直接和重要的关系。

其次,从烟火发展史的角度看,烟花爆竹是中华先民们利用黑火药的声光效应,创造出的一种兼具实用与精神文化内涵的伟大发明。广义地讲,烟火是指一切为了达到某种目的而人为地制造烟、光、色、声等效应的燃烧物,例如中国古代的狼烟、火把和原始爆竹(燃烧竹子而发声)等,所用燃料仅为普通可燃物。自从黑火药的配方通过炼丹术士的丹书或口耳相传终于为外界所得之后,烟火因为燃料中有了这项世界级发明的参与而变得绚丽多彩,甚至后来者居上,赋予“烟火”又一层涵义。

中国人最早燃放烟花和炮仗的目的是驱赶野兽和防疫辟邪,后来则将其当作祭祀、庆祝以及配合宗教仪式、民俗与娱乐活动的礼仪用品。此外,烟火在传统文化中也有重要的象征意义:火色为红,代表喜庆与祥和;烟可升腾弥散,令人生敬畏自然之感。可以说,烟火文化伴随了其后中国乃至世界历史发展的全过程,是中华文明对世界科技与文明史的重要贡献。以2008年和2022年分别由我国举办的两届奥运会为例,开幕式燃放的焰火,包括“大脚印”“五环”“笑脸”以及冷烟花等,设计精巧绝伦,向全世界展示了中国人的热情、好客、友好、平和。

在科技史专业研究领域,“中国人拥有火药的发明权”是具有确实证据、经过严谨学术论证、已达成共识的主流观点。培根、马克思和鲁迅等人所说的火药,都是指源于中国古代术士在炼丹实践中积累的经验,并经过千百年发展演化最终形成的黑火药。这种火药不仅被用于制作烟花爆竹,同时最晚也于10世纪初期,以冷热兵器结合的方式出现在唐末的战场上。当阿拉伯国家成为东西方文化传播的媒介以后,火药这个伟大的发明以烟火和军事武器两种形式西传至欧洲,继而走向全世界。因此,在现代炸药发明之前,不论东方国家还是西方国家,其火器中使用的火药均为黑火药。此外,烟火作为火药相对平和的一种应用,却一直受到轻视和误解,大众和学者们应更客观、公道地探讨烟火的历史、文化和经济价值。当然,我们不必因执着于追逐民族自豪感而无视黄火药(现代炸药)在历史上的作用和地位;也不可走入妄自菲薄的另一个极端,从而否定黑火药的历史角色,甚至否定中国人为世界科技文明发展贡献出的集体智慧和力量。