从CPU-Z开始 读懂CPU

2022-05-30

当然,我们需要的“看懂”CPU并不是掌握CPU的运作、设计、制造等原理,那是专业工程师甚至科学家的工作。对于一般用户来说,需要了解的是从制程、架构,到核心、型号、配置,这些影响CPU能力的基本参数,以便对比、选购和更好地使用它们,在这方面,CPU-Z这款软件提供了比较准确、全面、及时的信息。所以不妨就以它为基础,了解CPU的这些参数以及这些参数对CPU能力的影响究竟如何吧。

CPU-Z简介

CPU-Z是CPUID(https://www.cpuid.com/)推出的一款CPU检测工具,功能比较全面,使用非常简单,值得每个DIYer甚至电脑用户使用,不过它的能力可不止于此。

从操作系统上看,CPU-Z不仅支持Windows,还支持Android操作系统(图1),这一点对于曾经的X86-Android系统特别有用,未来也许可以用于比较基于ARM和X86 CPU的Windows系统,当然这只是一种可能性,毕竟目前基于ARM的Windows仍是特殊的版本。

其安装使用非常方便,首先要在https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html页面中找到适合自己的语言和文件格式并下载,这里还有一些为华硕、微星、华擎等品牌定制的版本(图2),拥有这些品牌配件的用户也可以尝试。

之后的安装过程非常简单,默认会在桌面和启动菜单中添加图标,不必赘述。点击图标开启的过程中,CPU-Z会扫描系统信息(图3),如果开启失败,可以注意是在哪一步停止的,也有助于发现系统问题。

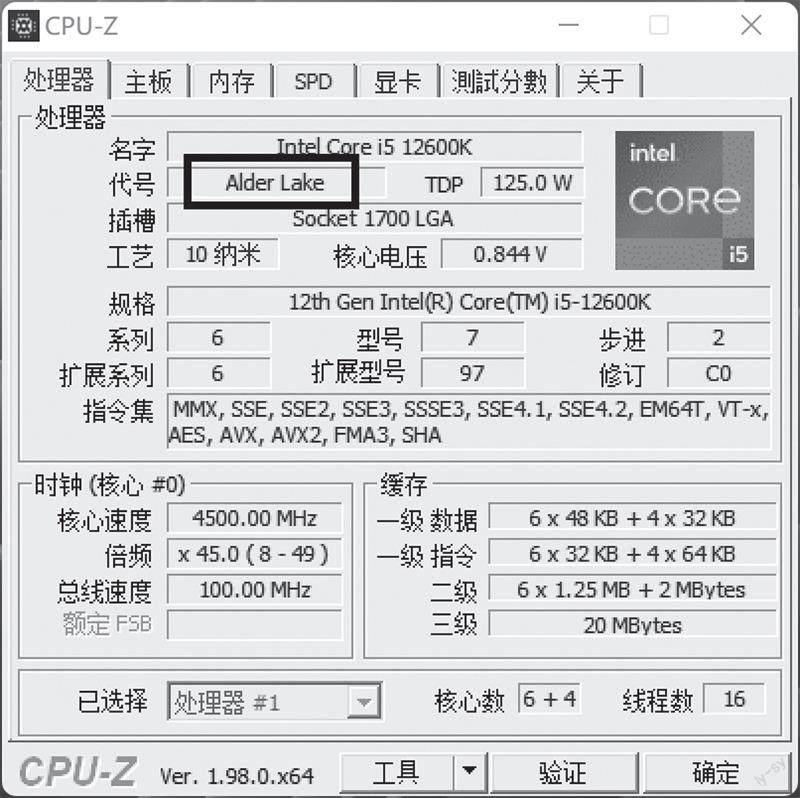

其默认首页即为CPU信息,之后还有主板、内存、SPD(内存信息)、显卡,甚至是测试页面(图4)。那么,之后就从首页开始,按照其项目来详细说明一下CPU的各个参数吧。

④

CPU的主要规格

CPU-Z的首页其实也存在几个分区,首先就是上部的“处理器”区域,这里显示的是CPU的主要规格、配置。要注意的是,CPU-Z的信息来自两个方面,除了读取CPU的内置微代码外,也必须依赖自身的数据库来解读这些代码,并且根据读取的微代码信息补充一些信息,如果CPU-Z版本较老、CPU太新或太特殊,都可能造成数据库无法正确识别、匹配CPU配置,在这里可能会显示一些含糊、错误或空白的项目(图5)。

⑤

●名字

作为最基本的CPU信息,名字一栏提供了CPU的英文型号,这没有什么特殊的意义。只是要注意,近期的版本中,英特尔酷睿的型号写法与官方存在小小的出入(图6),在i3/5/7/9和數字型号之间没有短杠“-”

(见图4),这对一般消费者来说没有影响,只是在正式出版物中应避免直接引用这种写法。

●代号

此处的代号指的是一类细分CPU类型的核心代号,比如11代酷睿桌面版(Rocket Lake-S),而移动版则是Tiger Lake、没有显卡的锐龙50 0 0系列桌面版是Vermeer(图7),而含显卡的型号则是Cezanne等。

其实CPU还涉及多种代号。例如英特尔和AMD的每一代CPU微架构也有开发代号,也就是大家熟悉的Zen3、Sunny Cove等。微架构主要是处理器的一些基本设计思路和能力,例如是否支持某些指令集、计算核心使用什么样的流水线、怎样配置浮点与整数计算单元、缓存与计算核心的连接配置方式等等(图8)。

⑧

而CPU核心则是在微架构基础上的配置,比如使用几个内核、配置多少缓存(主要是二三级缓存的差别)、是否搭配内置显示单元等(图9),其中搭配显示单元的设计中,则可能只有CPU核心与CPU微架构有关,也可能GPU核心本身同样是CPU微架构中已经涉及的。CPU-Z在此处也有一些不太严谨,近几代桌面版酷睿处理器的核心代号都带有“-S”,例如AlderLake-S,而CPU-Z的标示显然有点“省略”(图10)。

⑨

⑩

●TDP、插槽、工艺、核心电压

之后的几个参数大家应该非常熟悉,这里只简单说一下可能会被误解的问题,其中TDP是发热量而非CPU的整体功耗,此外它实际上是一种厂商对发热量等级的说明。例如实际最高发热量120W的CPU可能会标称为TDP 125W,这样便于散热器厂商简化产品序列,也便于用户选购散热器。

至于插槽和工艺则毋庸赘述,在插槽方面,有些版本的CPU-Z还会对一些看似相同,但实际支持能力不同的接口加以区分,例如LGA 1151接口。而工艺制程上,CPU-Z显然未接受英特尔的制程新定义,将Intel 7制程仍然直接标注为10纳米(图11);此外一些混用多种制程的处理器,也会以其中的CPU核心为准标注。

⑾

核心电压则比较复杂,当前的主流CPU核心电脑已经不再是所谓的CPU供电电压,而是在主板供电的基础上进一步调节后的电压,实际上与CPU的定位、运行状态,个体体质有关,并非一成不变。例如在满负载时核心电压可能会提升,而低负载时会下降以降低功耗与发热。

●规格、步进

规格可能是让很多用户疑惑的项目,从内容看,它与之前的名字,之后的核心速度项目似乎有所重复,其实并非如此。我们真正应该注意的首先是型号后的参数,其中@x.xGHz是CPU的基础频率,这是其非常重要的配置参数,很多网店也会特别提及。更重要的则是某些可能出现的后缀“ES”(图12)和“QS”。它们是不同阶段的工程样板和样品,并非最终上市的稳定版产品,可能存在一些瑕疵,普通消费者最好不要选用。

其下的系列與扩展系列、型号与扩展系列、步进与修订等,均为CPU生产中的参数,其中值得关注的主要是步进与修订版本。一些新架构产品可能会出现Bug,在修改重大Bug后,通常会更改步进和修订版本,例如最早的奔腾处理器就出现了低级的计算错误,更改了相应错误的处理器就会更改步进,后者显然是更好的选择。另外理论上说,随着生产工艺的成熟和长时间的使用,中后期的CPU不光Bug更少,甚至还可能体质更强,用着放心,也有更好的超频潜力。

最后则是近期出现的问题,也就是中低端CPU和无核显CPU的生产方式。比如10代酷睿i5就存在Q0、G1两个不同的步进版本。Q0版本实际上是在测试等环节淘汰下来的酷睿i9芯片,在10个核心中屏蔽4个,变成了6 核心配置。它用新的薄芯片制造技术,硅片(Die)厚度较小,顶盖(IHS)更厚,而且使用的是高端型号的钎焊散热(图13)。这些产品拥有更精良的选料、制造,以及人为屏蔽核心和降低频率带来的低发热量等特性,超频表现更佳。G1版本则是原生的6核心芯片,没有薄硅片,使用硅脂导热,超频能力就很一般了。

●指令集

指令集项目是比较重要的,但也非常复杂,并且要注意的是,这一项目更准确的标注应为“扩展”指令集,其中并没有提及电脑CPU最基本的X86指令集。另外一些基本相同、兼容的指令集,在AMD与英特尔CPU中也是不同的,例如X8 6-64与EM64T(可对比图7和图10相应项目)。在这里我们也能看到一些指令集的兴衰,例如前一段时间Liunx内核宣布不再支持3DNow!扩展指令集,其实这一指令集在2010年后就已经被AMD从处理器中逐渐移除,早已在硬件层面被淘汰了(图14),其中一些常用指令集则融入了其他扩展集中,相对来讲,更早出现的MMX和3DNow!同时期的对手SSE却因为普适性更好而得以保存。

⒁

⒂

火速链接

关于指令集的更丰富知识,大家可以参考本期的《ARM与X86处理器构架一文读懂》、2021年第20期的《Windows与CPU架构的不解情缘》、2021年第7期的《计算机的浮华往事 看懂浮点运算》等文。

●时钟(核心 #0)

所谓时钟,也就是频率,在CPU-Z中是以一组参数体现的,其实对当前的CPU来说,这一组数据已经完全不够了,这就是为何其标题中带有“(核心 #0)”。没错,这里显示的核心频率和倍频只是首选核心,也就是所谓的0号核心的运行状态(图15)。当然,这一核心一般是品质最好的核心,也是程序运行时默认的第一选择。

也许有些用户对第二个项目“倍频”表示不解,已有总线频率和核心频率的情况下,倍频就是个算术问题,专门标出有何意义呢?其实它的用处和上面的“规格”栏一样,重点在后面的补充说明中(见图4、图10)。由于目前的CPU运行频率会根据实际需求大幅变化,因此我们无法从当前状态了解此CPU的频率设置,那么倍频栏中的倍频范围,特别是其中的最高倍频,其实就标识了这一CPU的最高运行频率。细看还会发现,CPU的实际最低运行频率也不是标称的基础频率,例如英特尔酷睿可以低至8倍频,也就是800MHz。

不过在实际使用中,我们发现CPU-Z的近期版本无法识别AMD锐龙的倍频区间,不清楚是Bug还是锐龙有无法用倍频表达的频率控制方式。当然,其倍频控制本身就与英特尔酷睿有明显区别,例如图7中出现的非整数倍频。

在这里还涉及了一个当前CPU的特色,那就是不再使用传统的FSB(前端总线)频率,而是更单纯的,纯粹用于频率生成的基频。为了计算方便,英特尔和AMD都使用了100MHz作为基频。这一频率虽然与外部的总线频率不再有明确关系,但还是关系到与内存频率的同步,在一些BIOS中仍有相关设置,超频玩家可以通过调节基频来提升CPU性能(图16),也可以同时调节CPU与内存的分频方式来保证内存的运行稳定性。需要注意的是,调节基频相对于允许超频型号的倍频调节要危险一些,除了有经验的高端超频玩家外,不建议大家调整。

●缓存

三个等级的缓存设置是当前CPU的主流设计,其中一级集成在每个CPU核心的内部,二级缓存则紧靠着独立的核心,它们的容量都与CPU微架构有关。在同一代微架构下,一般从入门到高端、旗舰级CPU,每个核心配置的一级、二级缓存容量都是一致的。

在各级缓存的容量后,还有标注为x-way的字样,也被称为多少路缓存,可以理解为缓存的位宽,不过这一设计如今已经基本固化,通常一级缓存都是4KB/way,二级缓存都是64KB/way,三级缓存大都是16-way。因此在新架构的12代酷睿中,CPU-Z就不再提供这一参数(见图10,图11)。

这里要说明的是指令缓存,它的作用不仅是存储指令,其实更多的是帮助C P U 进行指令解码,存储的其实也大都是类似的数据,将其分出主要是避免两类数据争抢缓存,便于CPU调度。一般来说,这两类缓存的容量比较接近,甚至常常是一致的,不过近期酷睿处理器的设计有些变化,从11代酷睿开始,注重性能的核心中數据缓存的容量明显增加,应该是计算的复杂度增加了(见图12)。而12代酷睿新增的效能核中,却是指令缓存的容量达到了数据缓存的一倍(见图10,图11),则应该是更偏向于多样性的工作,计算的复杂度则被刻意降低以降低功耗。

火速链接

性能核与效能核的具体介绍可参考本刊2021年第23期的《新时代的曙光英特尔12代酷睿》一文。

●核心与线程数

核心数量与线程数量在很长的一段时间内是非常固定的,英特尔与AMD都采用一个核心两个线程的超线程设计。不过在12代酷睿中有了变化,其效能核心不再使用超线程设计,因此核心数一栏中的标注也变成了n(性能核)+n(效能核)的形式。

●其他CPU特征

在主要表述CPU特征的首页最下部,还有包含了多种实用工具的下拉菜单(图17)和验证功能按键。例如“时钟”可以监控CPU与GPU各个核心实时频率、“计时器”是系统频率发生器频率(图18)。在此还保留了CPU选择功能,应该是从很早之前流行的双CPU高端系统中延续下来的,当前已经基本没有作用。

⒄

⒅

主板 内存 SPD 显卡

在处理器后的几个页面中,我们可以看到系统的一些相关情况。其中主板页面中可以看到主板的生产厂商、支持的总线规格、BIOS信息等(图19)。由于前文提到的接口信息中不再标注支持能力,所以未来如果出现接口相同、支持能力不同的情况,就只能参考此处的芯片组信息了。

⒆

内存页面和S PD页面可以配合使用,了解系统内存规格(图20)和安装信息(图21),其中值得解读的信息也不少,但与CPU关系不大。与此类似的还有显卡页面,这里都不再赘述了。

⒇

(21)

测试分数

1考虑到FritzChess Benc hmar k、Superπ、Pr ime等传统的CPU理论性能测试软件逐渐落伍,计算负载、线程占用等能力已经不适合高端甚至中端CPU测试,当前CPU-Z提供的测试功能重要性有些上升,是大家比较现代CPU性能、考察稳定性的好选择。特别是其可选参考CPU的设计(图22),更是让缺少参考平台的一般用户,可以更清晰地了解电脑的实际能力。

(22)

2在这一测试中可以选择的beta版基准中包括了一个特殊项目“Version19.01.64AVX2(beta)”(图23),这一测试无法选择参考CPU,看似意义不大,其实并非如此。我们完全可以用它和不含AVX2指令集的同版本测试进行对比,来了解扩展指令集对计算性能的意义。

(23)

3在实测数据中也有一个比较容易被忽略的CPU能力表现——多线程倍率。这一数据反映的是多个核心、线程的协同工作效率,如果对比当前较新的两大CPU架构,会发现同样的线程数下,锐龙5000的多线程倍率(图24)通常高于12代酷睿(图25)。很显然,共用三级缓存、多核心集成为CCD等设计(图26),让锐龙的多核协同能力比核心、三级缓存都分散的酷睿架构(见图15)更高一些。

(24)

独木难支 其他软件不可少

CPU-Z当然是一款全面且非常易用的CPU,不过还是有一些缺陷,例如前面提到的只能反映第一个核心的频率、无法进行设置等。所以无论要全面深入地了解CPU还是测试性能,都需要一些其他软件的配合。比如在系统自带的任务管理器中,在CPU界面中通过右键菜单设置,即可提供很好的多核心实时负载图(图27);AMD RyzenMaster(图28)则全面显示自家处理器的配置和狀态,并进行超频等设置;CINEBENCH R20/R23的测试同样有多线程倍率,可以参考等。

随着12代酷睿型号的铺开、新的锐龙处理器上市,无论是阅读各种评测还是购买后进行实测,都需要了解这些以CPU-Z为基础,搭配各种软件提供的信息,希望本文可以为朋友们提供帮助吧。