长期护理保险的动态筹资机制研究

2022-05-30韩文静徐嘉骏张啸海

韩文静 徐嘉骏 张啸海

一、引言

根据2021年公布的第七次人口普查结果,我国60岁及以上人口数已经达到26402万,占目前全国总人口的18.70%;其中,65岁及以上人口数已达19064万,占比13.50%。到2025年左右,我国将进入超老龄化社会。人口老龄化带来了一系列新的社会问题。如何有效应对当前与未来的老龄化问题,满足老年人的护理照料需求逐渐成为国家和社会关注的焦点。目前,我国正积极推进长期护理保险试点来解决老年人护理问题。

在中国,长期护理保险又被称为“社保第六险”,是指以被保险人由于年老、疾病或伤残导致生活不能自理,因此需要聘请专业人士在家中或疗养院陪护开展医疗、修养等行为而产生的费用为保险对象,以服务或货币进行给付的保险。2016年6月,人力资源和社会保障部印发《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》,提出在承德、长春、齐齐哈尔、上海、南通、苏州、宁波、安庆、上饶、青岛、荆门、广州、重庆、成都、石河子共十五座城市开展长期护理保险制度试点工作。2020年9月10日,国家医疗保障局和财政部联合印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》,确定将北京、天津、河南、内蒙古等14个省区市共49个地区纳入长期护理保险制度试点,要求在“十四五”计划内,以适应中国经济发展水平和老龄化发展趋势为目的,推动建立健全多层次的长期护理保障制度,构建起合理有效的长期护理保险制度政策框架,满足人民群众的多元需求。

截至2020年底,天津市60岁以上人口占比21.66%,已经属于超老龄化社会。在新形势的要求下,天津市于2020年12月发布了有效期为2年的《天津市长期护理保险制度试点实施方案》,对于天津市长期护理保险制度实施的总体要求与基本政策等方面做出了明确指导。天津市作为最新确定的长护险试点城市,可以在吸取我国15个首批试点城市工作经验的基础上,结合本市特殊情况开展试点工作。资金筹集是长期护理保險制度持续运行的关键和重要保障,如何确定合理的筹资水平是确保长期护理保险制度可持续发展的重点。

回顾国内已有的长护险发展经验,首批试点城市因其发展状况和支付标准不同,采取了不同的筹资政策,也就使得城市之间的筹资效率存在较大的差异。探究何种筹资模式实现了最优筹资效率,对于天津市长护险工作开展具有重要意义。

二、文献综述

随着中国人口老龄化的逐步加剧,中国开始探索适合自己的长期护理保险发展模式。国内学者多年来也积极探索中国长期护理保险的发展,对我国长期护理保险制度构建的背景和可行性分析进行了充分论证。周芳(1998)借鉴美国长护险发展经验,从保险责任范围、承保方式、保险金给付、保费收取以及保单中的其他重要条款五方面提出中国长护险发展构想。[1]。姜日进等(2013)提出,面对多种严峻的人口老龄化情形,长期护理保险制度的建立已成燃眉之急,同时其受到了来源于基本医疗保险和养老保险全面覆盖的支持。[2]刘昌平、毛婷(2016)立足于我国实际国情,分析了在三种模式下政府责任、个人义务以及资金来源的特点,提出我国应建立起以社会保险模式为主导、商业保险模式为补充的多层次长期护理保障体系。[3]

自我国从2016年开展长护险的城市试点工作以来,长护险筹资机制及筹资效率问题一直被学术界所重点关注。曹信邦和陈强(2014)基于我国第六次人口普查数据,使用基金平衡方法在现收现付制下测算了长期护理保险的费率,研究表明我国长护险费率随着老龄化的加剧而快速提高,预计在2050年最高达8.61%。[4]张慧芳、雷咸胜(2016)分别对青岛、南通、长春三地的长护险实施背景、内容、效果进行总结,发现存在名称不统一、制度碎片化、基金来源不合理等问题,提出多渠道筹资、保障制度独立性和服务有效供给、合理划定保障范围等措施。[5]张宁等(2020)把多状态马尔可夫模型和ILO筹资模型结合,构建出供需平衡下的社会型长期护理保险缴费模型,并以此估算了未来长沙市社会型长期护理保险的缴费水平,研究表明在2017到2032的15年间,长沙市的社会型长期护理保险缴费总金额将增长5倍。[6]刘文、王若颖(2020)基于2019年相关数据,利用DEA及耦合协调度模型对十四个试点城市长期护理保险的筹资效率和协调性进行定量分析,发现各试点城市总体效率和规模效率普遍偏低,筹资水平相差较大,并且存在经济发展水平、人口结构和筹资水平不协调的现象。[7]

在天津正式实施长护险之前,王玉芳等(2017)运用SWOT分析法对天津建立长期护理保险的内部优势和劣势,外部环境机会和威胁进行了剖析,认为主要存在资金筹集难、政策法规缺失、经济人口不平衡等问题,但长护险的实施有利于满足公众长护险需求,缓解当地老龄化。[8]

综上所述,我国学者主要从参考其它国三个方向对长期护理保险进行了研究。一是参考其他发达国家有关长期护理保险的经验教训,探索适合中国国情的发展道路;二是关于我国长期护理保险的可行性分析,建立和完善长护险已成为我国社会保障制度发展的必然趋势;三是根据试点城市实际情况,探索和改善长护险的筹资机制和效率,优化实施政策。但仍存在以下几点问题:相关学者大多停留在对长期护理保险的定性分析,缺乏定量实证分析;进行实证分析的学者也多局限于基于人口模型的费率预测和筹资效率的静态分析,动态研究不足;天津市作为一个新的长期护理保险试点城市,缺乏国内学者对其长护险发展状况的关注和对筹资效率问题的研究。

为此,本文根据现有数据对15个首批试点城市的筹资效率进行DEA测算,探寻最优筹资模式。并结合天津市实际人口和社会状况,以金融视角和社会视角探讨长护险筹资的高效高质开展方式,探究天津市长护险发展的最优动态筹资模式。

三、长护险筹资效率评估

(一)数据来源

数据来源于2017-2020年各城市统计年鉴和WIND数据库。研究对象为长期护理保险首批15个试点城市,但由于城市统计年鉴公布数据的口径不一和滞后性等因素,存在一些数据的缺失,导致相关指标不可得。石河子市由于其所公开数据严重不足,因而在模型选取和后续分析时暂不考虑。

(二)研究方法

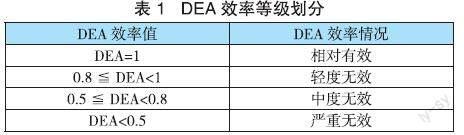

1.研究模型。选取产出导向的BCC模型初步计算各试点城市长护险投入与产出的总效率(TE)、纯技术效率(PTE)和规模效率(SE),总效率=纯技术效率×规模效率,决策单元(DMU)为各试点城市。DEA的效率等级划分如表 1所示:

2.指标选取。依据研究数据的可得性、科学性和统一性等原则,选取的长护险投入指标包括基金收入、参保人员缴费水平、人均保费补贴额度3个方面,产出指标包括长护险平均给付水平、医疗资源增长率2个方面。

(三)实证结果分析

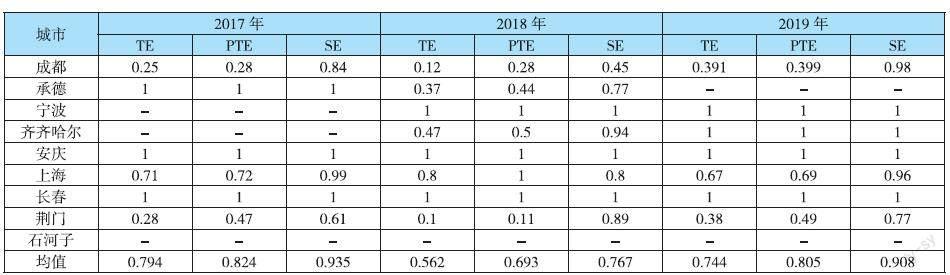

横向来看,在2017年能够进行DEA测算的10个城市中,苏州、上饶、广州、承德、安庆、长春的总效率、规模效率、技术效率实现了DEA有效,资金的投入与产出实现了最佳配置,长护险筹资机制整体水平良好。南通、成都、上海和荆门的总效率和技术效率均低于均值,并未实现充分产出。从规模效率来看,这四个城市的DEA效率均低于1,处于规模报酬递减阶段,说明试点城市再进行长护险资金投入时,对其产出指标的提升已经较弱,应当缩减投入冗余,优化效率水平。

2018年能够进行DEA效率测算的14个城市中,苏州、青岛、宁波、安庆、长春的总效率、规模效率、技术效率实现了DEA有效,筹资效率良好。上饶、南通等8个城市总效率低于平均值且处于严重无效状态,资金利用处于低效状态。2019年可进行DEA测算的13个城市中,苏州、上饶、青岛、宁波、齐齐哈尔、安庆、长春7个城市的总效率、规模效率、技术效率都实现了DEA有效。而广州、重庆等6个城市的各效率均存在不同程度的无效。

纵向来看,从2017到2019年,苏州、青岛、宁波、安庆、长春持续实现了DEA有效,说明其资金的投入和产出实现了同城市经济、社会状况的匹配,长护险的相关筹资政策是合理而稳定的。其余城市的数据在2018年有明显下滑,可能是加大资金投入后短期内产出不足导致,或受到了国内经济环境波动的影响。南通、上海虽然不满足DEA有效,但是处于轻度无效区间且高于平均,长期来看比较稳定,说明其经验有可取之处。

通过分析,苏州、青岛、宁波、安庆、长春这些在纵向和横向上都较好实现DEA有效的城市在筹资机制上如下的共同点:大部分城市都采取为定额筹资、定额支付方式。经济发达的广州、上海采取比例筹资、比例支付,筹资效率也并非有效。因此,对于比例筹资机制,比例的确定需要严谨,确保科学合理。而定额筹资机制做到与当地经济、社会水平状况相适应,也是合理可行的。

其次,对于财政补贴政策,应采取审慎使用原则。除苏州按照年度补贴外,另外四个城市均没有常态化的财政补贴,青岛也仅有调剂金方面的补贴。同时,其它一些DEA多年不同程度无效的城市,通过冗余测算,发现其财政补贴均有冗余。所以,对于财政补贴的使用要灵活、审慎,建立长护险的调剂金则是值得一试的。

四、结论与建议

本文通过DEA测算对试点城市筹资效率进行了分析,发现持续实现DEA有效的城市多具有定额筹资、定额补贴、审慎使用财政补贴的特点。结合天津市已经执行的长护险政策,对于天津市长护险发展提出以下四点建议:

(一)并用比例与定额的筹资、保障机制,提高筹资与保障效率

定额筹资与定额支付的优点在于每年的基金收入与支出更加可测,减轻了由于突发状况可能导致的基金损失,缺点则是对城市发展水平、居民收入等主要经济变量不敏感,调整一般滞后。因而可以将这两种方式组合起来,灵活运用,在降低基金收入与支出波动率的同时保持对经济环境的敏感性。

(二)建立长护险基金日常监测机制,审慎使用财政补贴

长护险基金的运作至关重要,要重点监测基金收支差、支出增长率、基金结余率、基金利用率四个方面,定期评估人口结构、城市GDP、人均可支配收入及机构(居家)护理费、医疗资源增长率、未保障的服务支出。通过监测结果和实时状况评估,及时调整基金的收入和支出,必要时审慎使用财政政策。

(三)推进设立长护险调剂金进程,科学支持基金运作

要加快设立长护险调剂金,形成长护险基金、财政补贴金、长护险调剂金为一体的长护险资金动态调整机制,支持主体基金的科学、稳定、可持续运作,减轻市场等外部因素导致的冲击。提升长护险本身单位投入与单位产出的匹配程度,确保长护险能够发挥应有的社会价值。

(四)引入与科技相结合的自我稳定机制,防范資金浪费

通过引入质量保证金制度、聘请专业人员评定等,确保失能人员的护理机构或个人的护理水平符合长护险要求标准、收到给付的被保险人符合给付标准,避免低质服务、骗保等不道德行为造成长护险资金的浪费。再引入人脸识别、“互联网+”等技术相结合加以保障。

长护险动态筹资机制以基金收支为核心,辅以内部自我稳定机制、技术协助稳定机制、日常监测调整机制、财政补助机制和调剂稳定金机制,通过对基金收支差、增长率、结余率和利用率的日常监测,再根据对影响基金收支状况因素的定期评估结果不断调整长护险基金的收支状况,并在必要时运用财政政策加以调整,最终实现长期护理保险基金的持续健康运营。

参考文献:

[1]周芳.美国的长期护理保险及其对我国的借鉴[J].外国经济与管理,1998(2):34-36.

[2]姜日进,林君丽,马青.我国建立社会长期照护保险的可行性分析[J].中国医疗保险,2013(7):39-41.

[3]刘昌平,毛婷.长期护理保险制度模式比较研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2016,46(6):112-119.

[4]曹信邦,陈强.中国长期护理保险费率测算[J].社会保障研究,2014,20(2):111-122.

[5]张慧芳,雷咸胜.我国探索长期护理保险的地方实践、经验总结和问题研究[J].当代经济管理,2016,38(9):91-97.

[6]张宁,王佳,李旷奇.基于供需平衡的社会型长期护理保险缴费水平研究——以长沙市为例[J].财经理论与实践,2020,41(5):28-35.

[7]刘文,王若颖.我国试点城市长期护理保险筹资效率研究——基于14个试点城市的实证分析[J].西北人口,2020,41(5):29-45.

[8]王玉芳,李惠,杨芳芳.天津市建立长期护理保险的可行性分析[J].科技视界,2017(33):35+24.

作者单位:天津财经大学金融学院