奔赴汇成“一道抗日铁流”

2022-05-30

“执干戈以卫社稷。”1937年8月,为抵抗日本侵略军,中国共产党以民族利益为重,发表宣言,首次提出红军准备与任何武装部队订立共同对日作战的协定。随后,中国工农红军改编为国民革命军第八路军和新编第四军,奔赴抗战前线。

八路军:打破了“日军不可战胜”的神话

1937年7月7日,卢沟桥头的枪声,揭开了中华民族全面抗战的帷幕。面临亡国威胁的国民党蒋介石被迫同意红军改编,出兵抗日。中共中央革命军事委员会发布命令:红军主力改编为国民革命军第八路军。红军将士含泪摘下红星帽徽,戴上了“青天白日”帽徽。八路军总部举行抗日誓师大会,全体指战员跟着总指挥朱德,一字一句高声复诵《八路军出师抗日誓词》,声震九霄。

八路军改编博弈:蒋介石的心机、毛泽东的智慧 其实,红军改编国民革命军一事,早在1937年春国共谈判时就已正式提出。国共两党围绕着红军改编为国民革命军等问题,于1937年2至8月先后在西安、杭州、庐山和南京进行了5次谈判。若不是蒋介石有意刁难,八路军应该在几个月前就改编完了。而在改编过程中,有些细节更是鲜为人知。

中共提出红军改编方案为4个军,军长分别为林彪、贺龙、刘伯承、徐向前 西安事变的和平解决,对推动国共两党团结抗日起到了重大的历史作用。1937年2月中旬,中共中央派代表周恩来、博古、叶剑英同国民党代表顾祝同、张冲等在西安谈判。谈判中,双方首次对红军改编问题进行了接触。中共代表提出:红军组成1路军,设总指挥部,配正副总司令,朱德为总司令,彭德怀为副总司令,下辖军师旅团。具体计划编4个军、12个师、36个旅。4个军的军长是林彪、贺龙、刘伯承、徐向前。

国民党代表、西安行营主任顾祝同说:“委员长根据抗战需要,再三考虑决定,红军只能编2个师8个团,师上面不设军,更不设总指挥部,8个团共编1.5万人。两个师直属军委会领导或归西安行营领导。军官配备,除师长由你们派,副师长以下至副排长军官,统统由南京配备。”由于双方的数额相差太远,根本无法谈拢,双方都表示回去商量商量再说。

第二天,周恩来答复说:“昨天,顾主任提出的两个师八个团编制数太少,而且军官的配备也不合情理。我们已向延安毛泽东、朱德、彭德怀等领导作了汇报,为顾全大局,我方同意作出适当让步,由原来的4个军12个师改为4个师12个旅24个团,共计7万人。4个师的师长仍是林彪、贺龙、刘伯承、徐向前,师上面设总指挥部,军官人选由延安选派。”

可以看出,中共最初提出的4个军12个师也是打着富余的。按每师1万人计算,不算各军和总部直属队,这12个师也要12万人。而当时在陕北的红军满打满算也就7万人,还差5万人。所以后来提出的4个师7万人方案,应该是底牌。

但国民党方面仍然坚持只给两个师的编制,也不同意设总指挥部。双方僵持不下,最终经过中共方面的一再让步,1937年3月8日,谈判达成一致意见:红军编3个师,史称“三八协议”。协议共5条,其中第三条的内容为:“红军改为国民革命军,取消红军名义,服从国民政府军事委员会及蒋介石统一指挥。其编制人员给养及补充,按国军同等待遇。红军中最精壮者改编为3个国防师,计6个旅12个团及其直属工、炮、通信、辎重等4.5万人。在3个国防师上设总指挥部。各级人员由自己推选,报南京批准,政训工作人员可由中央派人联络。”

蒋介石想让八路军主要将领改用化名,如“朱蹭陂”总指挥、“彭特立”副总指挥 就在“三八协议”草签之际,蒋介石派其心腹、“十三太保”之一的贺衷寒前来“指导谈判”。根据蒋介石的最新旨意,“三八协议”根本通不过,因为蒋介石仍坚持只给红军两个师的编制,而且师上面不设总指挥部,两个师的军官全部由南京方面重新安排。这样,谈判再次陷入僵局。周恩来提出要去南京直接与蒋介石面谈。3月20日,周恩来应蒋介石之邀前往杭州谈判。这次谈判,蒋介石总算做了一些妥协,同意红军改编为3个师共4.5万人,师以上设总部,各级指挥军官由延安委派,但总司令由其委派。

1937年6月,周恩来等再次应邀赴庐山谈判,国民党方面出席会议的有蒋介石、张冲、宋子文、宋美龄等。在谈到红军改编一事时,蒋介石虽然答应给3个师的编制,但出尔反尔的蒋介石又提出:不设总指挥部,各师副职由国民党委派;可以在团以上部队设政治训练处(简称政训处),负责政治工作。师上面的政训处由蒋介石的“十三太保”之一、特务头子康泽任主任;朱德、毛泽东必须离开部队。这实际上就是要控制共产党、红军和陕甘宁边区,取消中国共产党及其所领导的人民武装在统一战线中的独立性。蒋介石的这一方案遭到了中共代表的坚决反对,红军改编的事再次搁浅。

6月19日,周恩来回到延安。中共中央经过研究致电蒋介石,坚持要求3个师以上设指挥部,朱德为指挥人。蒋介石复电坚持原议,即只能设政训处指挥军队,朱德必须出洋,否则7月断绝接济。中共中央决定,对蒋介石复电的对策是:“如爭取不到上述条件,红军即自行改编,准备7月发表国共合作宣言。”1937年6月25日,中共中央书记处给彭德怀、任弼时、叶剑英的电报中说:“在宣言发表后,如蒋介石同意设立总指挥部,红军即待其名义发表后改编,否则即于‘八一自行宣布改编,采用国民革命军暂编军师名义,编三个正规师,共4.5万人。每师以编至1.4万人上下为标准。每师仍两旅两团,每团等于过去红军的师,约2700人。其他编师的直属队,总部编3000人,另外地方部队编1万人,保卫队在内。”

但是不久,七七事变和八一三事变爆发,全国抗战形势所迫,国共两党就红军改编一事迅速达成协议。8月中旬,何应钦在国民党高级将领军事会议上就红军部队改编问题,正式宣布“用现在115D、120D、129D番号(D表示师),一切旗帜、符号、服装均改换,主官亦改名换姓。”所谓“主官亦改名换姓”,是国民党忌惮红军将领的威名,想让八路军正副总指挥和各师正副师长用化名,如“朱蹭陂”总指挥(朱德)、“彭特立”副总指挥(彭德怀)等。

蒋介石只给了八路军3个丙种师编制,3个师的番号都是原东北军撤销的 1937年8月22日,中共洛川会议召开的当天,国民政府军事委员会正式宣布红军主力改编为国民革命军第八路军(简称八路军),委任了正副总指挥,下辖3个师,每师辖两个旅,每旅辖两个团。每师定员为1.5万人。

国民党军队自1928年“军事编遣会议”后,陆军师有大中小三种编制,即甲种师、乙种师和丙种师。甲种师辖3旅9团,乙种师辖3旅6团,丙种师辖2旅4团。蒋介石的“嫡系”部队一般都是甲种师,而其他派系的部队则都是乙种师或丙种师。国民党只给红军三个师的编制,而且是最小的丙种师,千方百计地限制红军数量,可谓煞费苦心。

这3个师的番号为115师、120师、129师,原来都是东北军的。115师属67军,120师属57军,129师属53军。1937年春,蒋介石为削弱东北军,对东北军进行“整理”,将17个步兵师整编为10个,这3个师都被找借口裁掉,番号撤销。这也是蒋介石对付异己的一贯做法。这次红军改编八路军,国民政府军政部长何应钦别有用心地提出,“就把这3个‘倒霉的番号给八路军”。没想到,这3个师在八路军中成了不断壮大的胜利之师,这是后话。

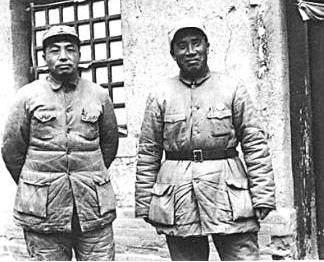

8月25日,洛川会议的最后一天,中共中央军委发布红军改编为国民革命军第八路军的命令,将红军前敌总指挥部改为八路军总指挥部,任命朱德为总指挥、彭德怀为副总指挥,叶剑英为参谋长、左权为副参谋长。中革军委总政治部改为八路军政治部,任弼时为主任、邓小平为副主任。当日,第八路军总指挥朱德、副总指挥彭德怀发表通电,宣布就职,宣告部队已改编完毕,即将东进杀敌。

“你有政策,我有对策”,八路军改编后上报的4.5万人是打了埋伏的 国民党政府千方百计限制八路军的规模,而红军为了尽可能多地保存力量,也想尽办法在编制上做文章,这是一场限制与反限制的明争暗斗。

红军改编前,在陕北的红军部队主要有:红一方面军,辖第一军团、第十五军团,2.4万人;红二方面军,辖第二军团、第六军团,1.15万人;红四方面军,辖4军、31军,1.48万人;陕北红军,包括27军、28军、29军、30军,独立1师、独立2师、74师等,1.4万人;红军前敌总指挥部直属队和抗日军政大学,1万人;共计7.44万人。国民党只给了八路军4.5万人的编制,还多出近3万人,即便精简掉老弱病残几千人,还有两万多人没有着落,怎么办?

只能从八路军编制之外想办法。在国共关于改编红军的谈判中,中共一直坚持红军地方部队改编为陕甘宁特区的保安队和民团,人数9000至9500人,不在八路军编制内。1937年7月28日,张闻天、毛泽东关于红军改编问题致周恩来、秦邦宪、林伯渠電指出:“3个师4.5万人,另地方1万人,设保安队正副司令,高岗为正,萧劲光为副。军饷照给。”按照这一设想,可以解决5.5万红军的编制。但这一提议最终被国民党否定。这样,原来打算以保安部队名义改编的陕甘宁地方红军不得不纳入八路军编制。而八路军的编制不够,于是采取以下对策:

第一,每个师增设一个团。按照国民党政府给的编制,八路军每个师下辖2旅4团,全军共3师6旅12团。八路军改编时,每个师又增设了1个团:115师为独立团,120师和129师为教导团,这3个团解决了好几千人的着落。但这3个团国民党政府是不予承认的。开国上将杨成武在回忆录中提到,1937年8月底,他率刚改编的八路军115师独立团东渡黄河时,遇到国民党军检查站的盘查。国民党给的八路军编制序列里,115师不设独立团,因此肯定不会放行。于是,杨成武找到686团团长李天佑商量,把独立团的人全部编入686团,因为686团是正式编制,属115师343旅。这样,才过了黄河。

第二,在师直属部队中做文章。根据国民革命军编制,八路军每个师的直属队编有骑兵营、炮兵营、工兵营、辎重营、特务营,也称特种兵。按说一个营下辖几个连,也就几百人,可八路军的特种兵营都是团的架子。据开国少将王兆相回忆,他任师长的陕北红军独立第二师改编为八路军120师工兵营,主官不是工兵营营长,而是工兵营主任。这工兵营下面还有3个营,一共1400人。其他一些直属部队的编制也类似,如27军改编为120师辎重营,陕北红军独立1师改编为120师特务营,也都是营下有3个营,这实际上是团的编制。这样,陕北红军大多数编入八路军3个师的直属队。但习惯上仍称部队原番号,如27军、独立1师等,工兵营、辎重营那只是说给国民党听的。不久,原陕北红军各部队统一改编为八路军警备第一至七团。

因此,八路军改编完毕按编制上报的数字4.5万人,但实际上不止。因为改编前的7.44万人绝大多数都编入了八路军,应该在6万人以上。

红军主力改编为八路军,对于中华民族的抗日战争、中国共产党领导的人民武装发展壮大具有极其重要的历史意义。蒋介石于1956年所著《苏俄在中国》一书中,对国民党在大陆的失败作出总的“检讨”,他归纳了“政策和策略上的错误的原因”共四条,其中列为第二条的就是1937年“收编共军”,蒋介石也对此懊悔不已。

八路军为何改称第十八集团军 就在红军主力改编为八路军后不久,1937年9月11日,国民政府军事委员会下达命令:将“八路军”改称为第十八集团军,八路军总部改称第十八集团军总司令部。朱德改任总司令,彭德怀改任副总司令。

为何要将“八路军”改称为第十八集团军?原来,在北伐战争后期,国民党军共编了4个集团军,分别是中央军、西北军、晋阎系集团军、桂系集团军。此时的集团军在编制上没有统一的规定,一个集团军由一个大的派系及数个小派别组成,可辖几十个军或师。抗战时期的集团军则不同,它是介于战区和军之间的战役兵团指挥机构,是按作战需要设置的,一般辖2至3个军,还有辖数个师的特殊编成形式(如第十八集团军),是战役作战的基本单位。

国民政府军事委员会是应抗日战争的需要,按全国陆海空军战斗序列,把各“路军”统一改称为“集团军”的。因此,国民革命军第八路军被改称为第十八集团军。1937年9月14日,朱德、彭德怀发布八路军改为第十八集团军的通令。但此后仍习惯称为“八路军”。

改编后的八路军下辖三个师,分别为:115师、120师、129师。每师辖两个旅,每旅辖两个团,每师定员为1.5万人。抗战时期,国民政府对八路军发饷数目,始终根据3个师(按4.5万人计算)每月发给军饷法币(1935年11月4日至1948年8月19日流通货币的名称。当时,1法币等于1先令2.5便士)63万元,其中生活费30万元,战务费20万元,补助5万元,医疗补助费1万元,津贴补助及兵站补助费7万元。

八路军各级部队编制,并非想象中那么简单 除了路军、集团军、师的建制以外,八路军的3个师在改编之初,还有2旅4团、1个独立团或教导团。以后,随着形势的发展,队伍迅速扩大,师编成内,陆续增编了纵队、支队、独立旅、教导旅等。到抗战中后期,八路军原有的3个师已发展成战略军团,兵力增加了几倍甚至几十倍,均已超出了师的编制级别。其中,120师发展到8.5万人;129师发展到近30万人;115师则发展为山东军区和晋察冀军区两大战略区,部队近50万人。

旅 八路军刚改编时有6个旅:115师343旅、344旅,120师358旅、359旅,129师385旅、386旅。每旅辖2团,五六千人(343旅6500人、344旅5000余人、358旅5000余人、359旅5000余人、385旅5000余人、386旅5700人)。不久,每个旅又增加一个团,改为三团制旅。1937年11月4日,朱德、彭德怀、任弼时《关于扩军问题的指示》中,提出“准备每旅改辖三个团,更适宜于我军进行山地运动游击战争的战斗任务。”增编后的三团制旅,兵力已接近万人。1938年1月20日,王震在《关于第359旅编制等致周士第、甘泗淇并朱德、彭德怀电》中提到:“现三个团已编制就绪,717团3200人,平山团2580人,崞县团2620人,旅直1100人,共9500人。”

以后又在各师和军区之下增编了若干独立旅、新编旅、警备旅、教导旅和骑兵旅等。每旅人数不等,少则两千人,多则六七千。每个旅通常辖3团,个别还有辖4团的。1941年12月,根据中共中央“精兵简政”指示精神,八路军各战略区对所属部队进行精简,实行甲种旅和乙种旅两种编制。所谓甲种旅,就是三团制,七八千人;乙种旅,为两团制,五六千人。徐海东、陈赓、张宗逊、陈锡联、王震、杨勇、许世友、韩先楚等赫赫有名的战将都当过八路军的旅长。

解放战争时,原八路军的旅一级编制继续沿用。1948年11月全軍统一编制时,旅统改为师。

团 整个抗日战争期间,八路军团一级编制最为复杂,有主力团、基干团、地方团,有大团、小团,有甲种团、乙种团、丙种团等区分。

八路军改编之初,3个师下辖6个旅,每旅辖2团,全师共12个标准团。另外,每个师还有1个独立团或教导团。杨得志、李天佑、杨成武、宋时轮、陈锡联等青年才俊就是八路军第一批团长。当时除了宋时轮30岁,其他人只有20多岁,称得上“白袍小将”。时任385旅769团团长的陈锡联在回忆录中提到:“第769团编3个营,每个步兵营有4个步兵连,1个机枪连。团直属队有迫击炮连、特务连和通信排。全团计2900余人。”

以后,队伍不断扩充,增编了不少团,但有些团人员、武器都不齐全,和标准团没法比。《陈锡联回忆录》中提到,1938年1月成立的129师385旅独立团只有1200余人。而八路军最初的标准团,人数大体始终保持在3000上下甚至更多。1938年4月,反晋东南根据地“九路围攻”战斗后的第二天,朱德总司令路过386旅771团,问团长徐深吉该团现在有多少人?徐团长报告说有3853人。

到1940年百团大战时,整个八路军部队已经达到170多个团。但人数多少不等,少则千把人,多则两三千人。

1942年,根据中央指示精神,八路军各部队进行精简整编,出现了甲、乙、丙3种团制。甲种团为3营9连制;乙种团为2营6连制;丙种团为5(4)连制。甲种团也被称为大团,丙种团称为小团,是当时两种常见编制,乙种团介于二者之间。有些战略区部队只有大团和小团两种编制。

大团,是主力部队满编的标准团,人数在两千以上。山东军区《关于调整部队编制等致中央军委、八路军总指挥部电》,提到团的编制:辖3个营,每营534人;团直辖司、政、供、卫及特务连456人。全团共2058人。

小团,取消了营一级建制,团直接辖连,规模缩小,机动灵活,以适应游击战争。小团一般为5个连,也有4个甚至3个连的。据聂荣臻等《关于晋察冀军区北岳部队精简整编致中央军委、八路军总指挥部电》,小团的编制为:5个步兵连,1个侦察连,1个特务连,全团1180人。在1943年1至3月晋察冀军区第3次精简整编中,全军区的大团一律缩编为由4至5个步兵连和特务连、侦察连组成的小团。

1945年8月,为适应大反攻需要,提高部队的作战能力,八路军各部队将小团扩编充实为标准团,恢复了营一级建制。

营 八路军改编之初,步兵营每营一般3个步兵连、1个重机枪连或排,全营四五百人。

整个抗战期间,八路军正规步兵营的编制变化不大,一般都是辖3个步兵连,但也有辖4个连的,如1937年底,120师358旅所属营都扩充到4个连。

其他兵种营,如炮兵营、骑兵营、辎重营,通常比步兵营人数少些。据朱德、彭德怀《关于120师组一辎重营致贺龙、关向应等电》:“辎重营分三个连,连分三个排,排分三个班,每班8人。各级干部配备与步兵营同,均设正副职。”按此推算:全营应在250至270人上下。

连 八路军的连,初期主要有步兵连,辖3至4个排,约100至120人。还有隶属于团或团以上建制的炮兵连、骑兵连、工兵连、特务连、侦察连、机枪连等。

1942年前后,是抗日战争最艰苦的阶段,根据地缩小,部队减员严重,许多连队编制不满,部队进行了精简整编。压缩了旅、团编制,但是作为基本战术分队的连得到了充实。步兵连每连3排,每排3班,每排配轻机枪1挺,每班10人,步枪8支。全连140至150人,步枪72支,轻机枪3挺,短枪10支,马枪2支,掷弹筒2至3个。1942年4月5日罗荣桓、陈士榘、肖华在《关于鲁南军区等单位精兵简政总结致第十八集团军总部等电》中谈到:“在整编前每连最多为109人,少者二三十人,一个连仅有15至17支步枪,平均70人一连。此次整编后,所有的战斗单位均为110至155人,满足编制,平均亦有120人上下。”这些连都指的是步兵连。

在1942年的精简整编中,也是为了适应游击战争的需要,八路军出现了小团的编制,即取消营一级建制,团直辖5个连。这些连被称为“大连”,比普通连的人、枪都多一些,连以下不是“三三制”,而是“三四制”或“四三制”,相当于加强连。1943年3月17日,聂荣臻、萧克、唐延杰在《关于晋察冀军区北岳部队精简整编致中央军委、八路军总指挥部电》中提到小团编制规定:“步兵连共161人。”可见,小团的大连比普通连要多三四十人。

除了步兵连之外,特种兵连如骑兵连、炮兵连,通常比步兵连的人数少一些。但有些特种勤务连队,编制可能还要大一些。据杨成武上将回忆,1941年反“铁壁合围”时,晋察冀军区一分区警卫连是一支战斗力很强的连队,有220多人,全部用缴获的日本武器装备,有12挺机枪和4具掷弹筒。侦察连有近200人,他们训练有素,武艺高强,也基本是日式装备。

排 八路军的步兵排,通常下辖3个班,共30多人。1941年11月21日,在晋西北军区高干会上,贺龙提出各级部队的整编方案,其中:“步兵连每连3排,每排3班。每排配轻机枪1挺,每班10人,步枪8支。”

此外,还有炮兵排、骑兵排、工兵排、机枪排、特务排、侦察排、警卫排、通信排等。人数多少不等,但一般少于步兵排,如营属机关枪排,编制为24人,配重机关枪2挺,马枪4支。

班 八路军以班为最基层的一级组织。最常见的为步兵班,设3至4个战斗小组,每个小组3人,每班9至12人。当然也有特殊情况,如“狼牙山五壮士”就是八路军晋察冀军区第一分区1团7连6班,全班只有5人。

除了步兵班,还有炮兵班、骑兵班、工兵班、机枪班、掷弹筒班、侦察班、警卫班、通信班、司号班、炊事班等,人数一般少于步兵班。如1942年11月25日《中共中央晋绥分局关于晋西北军区部队执行精兵简政情形的报告》中,提到步兵连建制中的三种班的编制:“步枪班(每班10人,步枪8支),轻机枪班(枪3挺,每挺3人),掷弹筒班(掷弹筒2个,班长、战士共6人)”。

此外,八路军不但有大团、大连,还有过大班。1942年冀中军区反“五一大扫荡”后,武装部队进行精干调整,各县区游击队改连排班制为大班制,每大班包括军政干部18人,以班、组为单位活动。当年冬季,军区作出决定,主力部队也实行大班制,取消排一级建制,每连编4至5个大班,每大班包括政治战士共15至18人。这个大班就是个加强班,人数顶半个排。

纵队 抗日战争时期的八路军、新四军以及一些地方武装、游击队编有纵队。如八路军山东纵队、八路军第一纵队、八路军太岳纵队、八路军东北挺进纵队等,其编制不尽一致,有的辖支队,有的直辖大队,有的辖旅或团。

1937年12月,为开辟冀南抗日根据地,129师抽调兵力组成“八路军东进抗日游击纵队”(简称“东进纵队”“东纵”)。“东纵”刚成立时只有6个连,500多人,也就是1个加强营的实力。到1939年2月,“东纵”已发展到2个支队,共6个团。不久又整編为3个团,撤销支队,成为旅级的纵队。

此后,八路军的纵队多为旅一级,有些纵队就整编为旅。如1940年5月,冀南区的八路军部队进行整编,原青年纵队编成新四旅,原东进纵队编为新七旅,均辖3个团。而八路军山东纵队1938年12月成立时,即辖10个支队、20多个团。到1940年秋,山东纵队将所辖部队整编为4个旅、3个支队另2个团。因此,山东纵队显然比旅高一级。而1939年6月成立的“张纵队”(司令员张宗逊、政治委员张平化)起点就高,由独立第一旅和独立第二旅组成。

支队 八路军刚改编时,并没有支队的编制。随着八路军出师华北,挺进敌后,很快,建立了许多独立支队,以适应敌后游击战争的需要。这些支队名号繁多,有的以活动地域命名,有的以领导者姓名命名,有的以序号命名,有的以兵种命名,如津浦支队、黄河支队、运河支队、东进支队、苏鲁豫支队、大青山支队、宋时轮支队、秦赖支队、第五支队、骑兵支队等。支队通常隶属于旅或师以及军区,编制不统一,且不固定,人员多少不一,一般是由几个营或连组建而成。如1937年9月底,以358旅716团2营为骨干,组建八路军第120师雁北支队(又称宋时轮支队),1938年1月,扩编为5个营。

八路军的支队早期只是团级、营级,后来队伍迅速扩大,升级到旅级、团级。1938年2月10日,八路军129师决定,以386旅771团和129师教导团各1个连为基础,组建八路军129师先遣支队。先遣支队刚成立时,兵力还不到一个营,仅过了半年多,129师决定,将先遣支队扩编为旅级支队。大青山支队一开始也是一个团的架子,下辖3个营,后来发展到辖3个团,成了旅一级的支队。

抗日战争中后期,八路军的支队陆续整编为旅或团。到抗战结束时,支队番号基本取消。少数保留番号的支队,到解放战争初期也整编为旅或师。

八路军首战告捷,打破了“日军不可战胜”的神话 “1937年夏秋之交,已侵占阳原等地的日军,沿平绥路继续南下,扬言‘一个月拿下山西。面对日军的进攻,国民党军主力退守雁门关、平型关内长城一线,打算借助长城各关隘抵御日军。”平型关大捷纪念馆文史研究部主任毛春桃说,“为保卫山西,八路军总部命令刚完成改编、进入华北抗日前线不久的115师进至繁峙、灵丘两县相邻一带,配合国民党军的防御作战。”

9月23日,115师召开作战会议,决定利用平型关的有利地形,以伏击手段抗击进犯日军。由于当时进入秋季,潇潇夜雨将官兵淋透了。进入伏击地域后,身着单衣的将士们趴在山岩上,冻得瑟瑟发抖。为了避免暴露,大家紧紧地将武器抱在怀里,紧盯着前方一动不动……

25日拂晓,大战前的宁静被车辆行驶的声音打破,一队日军乘车进入乔沟。见到车头插着的日军军旗,设伏的八路军将士怒目圆睁。清晨7时许,日军5师团21旅团一部和大批辎重车辆全部驶入乔沟。随着信号弹升空,手榴弹、迫击炮弹从天而降。接着,数十挺机枪和数千支步枪同时向沟底射出密集的弹雨。埋伏在阵地最南端的115师685团5连连长曾贤生率全连如猛虎般冲出,将沟口的几辆日军卡车炸毁,狭窄的山谷瞬间被封死。

日军遭此打击后,汽车撞汽车,人挤人,马狂奔,指挥系统一下子就被打乱了。“经过最初的慌乱,敌人很快回过神来,并利用车辆、沟坎等作为掩护进行抵抗。伏击战很快转为激烈的白刃战。”毛春桃说,“乔沟伏击战一直持续到当天13时许。此役,八路军共歼日军1000余人,击毁汽车百余辆,缴获大批军用物资。不过,115师也付出了伤亡数百人的代价。”

平型关战役的胜利,打破了“日军不可战胜”的神话,振奋了全国的民心士气,提高了中国共产党和八路军的声威。随后,120师伏击雁门关,切断日军交通线;129师夜袭明阳堡,一举摧毁敌机24架……一时间,八路军声名大振,名扬天下。朱德、彭德怀报告毛泽东:“红军地位已成了神奇古怪的东西。”

新四军:用热血筑起“华中人民的长城”

八省健儿走出山林 新四军由南方八省红军游击队改编而成。陈毅元帅曾说:“光荣革命的八路军的名字,代表着伟大的红军主力长征的历史,而光荣革命的新四军的名字,则代表着我党我军所领导的游击兵团的历史。”

由于王明等人的“左倾”错误,红军在第五次反“围剿”作战中遭到失败,主力部队被迫于1934年10月实行战略转移。中共中央决定留下红24师、独立团及地方武装游击队约1.6万人,在项英、陈毅等人率领下,掩护主力部队转移。

遵义会议后,中共中央指示项英、陈毅采取“小游击队的形式,有计划地分散”活动,并强调“占领山地,灵活机动,伏击袭击,出奇制胜”。根据中央指示,红24师及地方武装分散到中央苏区及邻近地区进行游击战争。其他地区的红军游击队也相继就地开展游击战,坚持不屈不挠的斗争。在赣、闽、粤、湘、鄂、皖、浙和豫等省,逐渐发展出几十支独立作战的红军游击队。

1935年10月,中共中央和主力红军到达陕北。与此同时,日本帝国主义不断加快侵华步伐,占领东北地区后又向华北进逼。中国共产党从民族大义出发,主张建立抗日民族统一战线,进行第二次国共合作。

八一三事变后,中国共产党提出改编南方红军游击队开赴抗日前线的主张,国民党当局同意共产党派人到南方红军游击区传达国共合作精神和协助改编。国共两党经过近3个月的反复协商,中共方面在部队建制、薪饷等问题上作出让步,同意新四军不隶属八路军,由所在战区直辖,军以下不设师、旅、纵队,设立4个游击队,在南方各地区只设留守处、办事处,部队全部集中下山开赴敌后参战。但同时,中共方面坚持新四军单独成立一军,国民党不得干涉一切内部人事、不准国民党插入一人、坚持共产党对新四军的绝对领导权和敌后游击战争的独立性。在这些原则问题上,国民党方面也作出了相应的让步。所以说,与八路军一样,新四军集中下山改编,尽管师换了帽徽,改编了番号,但并不是国民政府收编招安,更不是投诚国军,部队的性质从未改变,它的各级干部均受中共指挥和直接调派,是一支由中国共产党绝对领导的军队。

因此,在统一战线内部,对国民政府军委会的军令,凡有利于合作抗日的,应该坚决执行。反之,新四军有权坚决抵制。为此,国共两党就改编后的部隊由谁来担任军长存在较大分歧。与国民党谈判的周恩来得知北伐名将叶挺寓居上海,就从南京赶往上海,委托其做国民党上层人士的工作,负责改编南方红军游击队。

叶挺以个人名义向国民党政府军事委员会提出,“将中共在江南各地的游击队组织一个军”,并提议改编后的部队称为“国民革命军新编第四军”,意在继承北伐时第四军勇猛善战的优良传统。蒋介石认为,叶挺脱离共产党多年,可通过他控制改编后的军队。10月12日,国民党江西省政府主席熊式辉转发蒋介石的电令,任命叶挺为新四军军长。后来,10月12日被确立为新四军的建军纪念日。

1937年11月4日,叶挺到达延安,受到毛泽东等人的热情接待。毛泽东在欢迎大会上,正式宣布叶挺就任新四军军长。叶挺在会上激动地表示:“同志们欢迎我,实在不敢当。革命好比爬山,许多同志不怕山高,不怕路难,一直向上走,我有一段是爬到半山腰又折回来了,现在跟上来了。今后一定遵照党所指引的道路走,在党中央的领导下,坚决抗战到底!”

1937年12月23日,项英等一批干部从延安赶到武汉,与叶挺商讨新四军的组编问题。1938年1月,项英率军部移驻南昌书院街高升巷张勋公馆。在南昌期间,新四军召开成立大会,宣布了编制和主要干部配备,下设4个支队,分别由陈毅、张鼎丞、张云逸、高敬亭任司令员。12月25日,新四军军部在汉口成立,叶挺任军长,项英任副军长,张云逸任参谋长,袁国平任政治部主任。部队共1万余人,各种枪支6200支(挺)。

1938年2月,新四军军部经与各游击区领导人商量后,确定了各支队的编制:

第一支队:由傅秋涛领导的湘鄂赣边红军游击队,谭余保领导的湘赣边红军游击队,项英、陈毅领导的赣粤边红军游击队,李步新领导的皖浙赣边红军游击队和游世雄领导的湘粤赣边红军游击队合编而成。司令员陈毅,副司令员傅秋涛,参谋长胡发坚,副参谋长张道庸,政治主任刘炎。辖1、2团。

第二支队:由张鼎丞、谭震林、邓子恢领导的闽西红军游击队大部,刘英、粟裕领导的浙南红军游击队,钟德胜、胡荣佳、彭胜标领导的闽赣边汀瑞红军游击队及闽粤边红军游击队合编组成。司令员张鼎丞,副司令员谭震林,参谋长罗忠毅,政治主任王集成。辖3、4团。

第三支队:由黄道、曾镜冰、饶守坤领导的闽北红军游击队和叶飞领导的闽东红军游击队合编组成。司令员由新四军参谋长张云逸兼任,参谋长赵凌波,政治主任胡荣。辖5、6团。

第四支队:由高敬亭领导的鄂豫皖红28军和周骏鸣领导的鄂豫边桐柏山红军游击队合编而成。司令员高敬亭,参谋长林维先,政治主任萧望东(3月因病调离,由戴季英接任)。下辖7、8、9团和手枪团及直属队。

新四军的组成与八路军不同。八路军改编时部队集中在陕甘宁地区,而新四军军部于1937年底在武汉成立之时,部队仍分散在南方各游击区的山头上,必须经过一个由分散到集中的过程。从1938年2至5月,南方8省14个游击区400余县的红军游击队,战胜种种困难与险阻,胜利完成向皖南、皖西集结的任务。

新四军整编的完成,使原来分散的各自为战的大大小小的红军游击队,统一编成一个战斗整体,其意义是重大的。统一整编后的新四军辖4个相当于旅的支队,10个团和直属特务营。1938年4月12日,新四军秘书处作出实力统计表:已集中的有军部633人,一支队2366人,二支队1274人,三支队1915人,四支队3136人,尚未到达岩寺的还有浙南、闽东、闽中等地游击队1049人,全军共有10329人,枪6200支。尽管这支部队人数不多,装备落后,但他们是经历南方三年游击战争的磨炼和考验而保存下来的精华。在中国共产党领导下,新四军挺进华中敌后,转战大江南北,开展抗日游击战争,与正面战场相配合,成为华中地区坚持敌后抗战的一支坚强武装。

果敢亮剑,打响敌后抗日第一枪 新四军各支队集中后,首先从江南3个支队各抽调部分干部和侦察员組成先遣支队,由第二支队副司令员粟裕率领,于1938年4月下旬开赴苏南实施战略侦察。接着,第一支队在司令员陈毅指挥下于6月中旬挺进苏南茅山敌后;第二支队在司令员张鼎丞指挥下于7月进入江宁、当涂、溧水、高淳地区;第三支队在副司令员谭震林指挥下,策应一、二支队挺进苏南后,经宣城、芜湖开到泾县军部附近铜陵、繁昌、南陵地区;江北的第四支队在司令员高敬亭的指挥下于4月中旬进入皖中舒城、庐江、巢县、无为地区。

1938年,日军侵占安徽巢县后,经常到巢湖东岸蒋家河口一带进行烧杀抢掠,新四军第四支队9团像一把利剑,直插两河交汇处的蒋家河口,在充分了解日军活动规律后,参战部队在日军汽艇的必经之地设好埋伏,痛击进入“口袋”的敌人。蒋家河口之战只进行了大约20多分钟,我军以零伤亡歼灭了两艘汽艇上的20多名日军。胜利的喜讯迅速传遍了大江南北,这场战斗虽然规模不大,却打响了新四军抗日第一枪,打击了日军的嚣张气焰,鼓舞了民心士气。

为了在江南打开局面,深入江南敌后的第一仗必须打胜!那么,这一仗怎么打,在哪里打?经过一番深思熟虑后,粟裕把目光停留在地图上一个叫韦岗的地方。韦岗之战前,粟裕突然接到了来自国民党第三战区的作战命令,要求新四军派一部挺进于南京和镇江之间破坏铁路。由于下蜀车站距离南京很近,这一战并不好打,但新四军仍在敌占区中秘密行动并迅速逼近下蜀车站。粟裕将部队分成三路,警戒车站及可能来援的日军,其他部队进行破路。在周围老百姓的帮助下,新四军手工破路,拆掉道钉后,还将铁轨复搁原处,使得日军一时难以发现。这次破路十分成功,给日军交通带来了巨大破坏。

下蜀破袭后,新四军迅速转移,继续向韦岗方向前进。韦岗是南京到镇江之间的交通要点,也是敌人运输车辆的必经之地,此处岗峦起伏,树木茂密,道路狭窄,是打伏击战的好地方。粟裕在韦岗连续三次设伏,之所以能够在同一地点三次设伏,在于利用了当时的暴雨天气。由于风雨大作,后右日军无法了解前方日军的情况,日军汽车接连进入伏击圈。在激烈的战斗中,新四军击毙了日军少佐土井与大尉。

一场干净利落的伏击战只用了半个小时就胜利结束了。韦岗战斗是新四军挺进江南的第一战,奠定了新四军进入江南战区的基础,是新四军南方抗战胜利的先声。

随后,新四军各支队克服种种困难和不利条件,很快适应了丘陵及平原地区的游击战争,在敌我双方力量悬殊的情况下,运用夜袭、奔袭、奇袭和伏击等各种游击战术,取得了一系列对日作战的胜利。有国民党军的记者评价:“新四军在战绩上比三战区所辖任何一个集团军要多到10倍,不仅在三战区,在五战区内、在游击战的战绩上,也超过五战区任何一个集团军。”1944年9月,毛泽东曾高度评价:“新四军是消灭不了的”,新四军“已经成为华中人民的长城”。

东北抗日联军:“抗敌最早、坚持最久、条件最恶”

东北抗日联军是(简称东北抗联)在中国共产党领导下的一支英雄部队,前身由原东北军、东北抗日义勇军、中国共产党领导的抗日游击队以及农民暴动武装组成。他们同日本侵略者展开了长达14年的苦斗,与红军二万五千里长征、南方红军三年游击战争并称为中国革命“三大艰苦”。在世界反法西斯战争中,他们“抗敌最早、坚持最久、条件最恶”,是捍卫民族尊严的磅礴力量。

100多名党员分赴各地,最终创建了东北抗日联军 1931年“九一八”事变后不久,中国人民就已经开始了各种形式的武装抗战。

不肯投降或撤退关内的东北军旧部、山林队、有爱国心的土匪、地方士绅、关内青年学生等不同阶层、群体,纷纷打起义勇军大旗,一度给日军造成严重损失。但东北抗日义勇军从一开始就处在外无援军、内无装备、给养短缺的境地。其内部缺乏统一组织,多系结义和帮会性质,纷争不断,很多将领投降。经过几年战斗,东北抗日义勇军大部失败。唐聚五、邓铁梅等义勇军将领牺牲,李杜、王德林等则率领残部退入苏联。

1932年初,中共中央机关刊物《红旗周刊》第20期(1931年10月21日出版)传到东北,该期刊物载有时任中央军委书记周恩来以伍豪为笔名发表的重要文章:《日本帝国主义占领满洲与我党的当前任务》。满洲省委书记罗登贤立即组织满洲省委相关负责人认真学习了周恩来的这篇文章,进一步明确了武装斗争的重要性。根据周恩来的指示精神,罗登贤和省委军委书记杨林、周保中等起草了《抗日救国武装人民群众进行游击战争》的文件,并开始派出党员干部分赴各地组织抗日武装。据统计,罗登贤任书记时期,中共满洲省委先后派出100多名优秀党员,分赴各地组织武装抗日斗争。

冯仲云长期从事联络工作,又担任省委秘书长一职。他是一个典型的书生,本应留守省委机关,但为了迅速发展抗日武装,他也被派出去组织游击队。其女冯忆罗回忆:“那时父亲才24岁,很年轻,南方口音挺重,一直呆在城市,没有基层农村的工作经历。当时汤原县汉族人比朝鲜族人少,共产党员里汉族的更少,加上父亲一共才3名汉族共产党员。如何在这样一个少数民族地区开展抗日工作?难度大,富有挑战性。罗登贤手把手地指导父亲,要用适当的工作方式、方法,通过发动朝鲜族共产党员来动员老百姓入党,取得了不错的效果。”

除了冯仲云外,被派往各地的党员,还有杨靖宇、赵尚志、周保中、李兆麟、冯仲云、赵一曼等日后名闻天下的抗日英雄。在南满地区,1932年春,满洲省委先后派出共产党员杨君武与省委军委书记杨林,到吉林省磐石县,在那里创建磐石工农义勇军。后来又派杨靖宇领导这支队伍,使之发展成为日后威名赫赫的东北抗联第一军。

在东满地区,满洲省委派童长荣任特委书记,创建了延吉、和龙、珲春、汪清等反日游击队,后来发展成为东北抗联第二军。

在北满和吉东地区,省委派出赵尚志、周保中、赵一曼等人,他们先后创建了巴彦、海伦、珠河、汤原、密山、宁安等多支抗日游击队,这些武装后来发展壮大为东北抗联三、四、五、六、七军。

由于东北抗联第一至第七军的创建都与罗登贤有关,罗登贤被认为是东北抗联的最早创始人。当然,东北抗联正式成立时,罗登贤已经牺牲,完全意义上的东北抗联创始人还是杨靖宇等人。

东北抗联是一支怎样的部队 东北抗联共有11个軍,人数最多时有3万余人。其中,第一、二、三、六、七等军是在中国共产党领导的反日游击队的基础上建立的;第四、五两军是在王德林的救国军、李杜的抗日自卫军余部的基础上建立的;第八、九、十、十一军是在义勇军余部和抗日山林队的基础上建立的。各军具体情况如下:

东北抗联第一军:1936年2月,《东北抗日联军统一军队建制宣言》发表,宣言将东北人民革命军、反日联合军、反日游击队一律改称为东北抗日联军,东北人民革命军第一军改编为东北抗联第一军。杨靖宇任军长兼政委,宋铁岩任政治部主任,下辖3个师1个教导团。吉林磐石是东北抗联第一军的发源地,抗联第一军的活动区域主要在磐石、桦甸、伊通、双阳、吉林等5县,以及今天辽宁省的辽源、东丰、海龙等地。

东北抗联第二军:1936年3月,东北抗联第二军由原东北人民革命军第二军改编成立,王德泰任军长,魏拯民任政治委员,李学忠任政治部主任,下辖3个师1个教导团。东北抗联第二军的前身是1932年陆续成立的延吉、和龙、汪清、珲春、安图等县抗日游击大队,其主要活动区域包括今天的吉林省东部、东南部和黑龙江省东南部20余县的广大地域,兵力最多时达4000余人。

东北抗联第三军:1936年8月,东北抗联第三军由原东北人民革命军第三军改编成立,赵尚志任军长,张寿篯任政治部主任,下辖10个师。东北抗联第三军的前身是珠河东北反日游击队,这个游击队由13人发展而成,赵尚志是队长。东北抗联第三军的主要活动区域在松花江两岸,作战积极,取得了重大战果,在1936年12月的海伦战役中歼灭日军300余人。第三军是东北抗联的主力部队,涌现了赵一曼、赵尚志、李兆麟等抗日英雄。

东北抗联第四军:1936年3月,东北抗联第四军由原东北抗日同盟第四军改编成立,李延禄任军长,黄玉清任政治部主任,下辖4个师3个游击团。第四军由以原东北军吉林边防13旅63团3营起义后改编的吉林国民救国军发展而来。活动区域在兴凯湖一代,著名的镜泊湖之战是该军的经典战例。

东北抗联第五军:1936年3月,东北抗日联军第五军由原东北反日联合军第五军改编成立,周保中任军长,柴世荣任副军长,胡仁任政治部主任,下辖3个师。第五军建立后,转战中东铁路以北地区,开辟了依兰、方正、富锦、宝清、勃利等大片游击区,队伍发展到3000余人。其中涌现了“八女投江”这样的英雄群体,后来被多次改编成影视作品,广为传颂。

东北抗联第六军:1936年9月,东北抗日联军第六军由原东北人民革命军第六军改编成立,夏云杰任军长,张寿篯任政治部主任,下辖7个团,全军1500人。其前身是红33军汤原民众反日游击队。1936年11月26日,第六军军长夏云杰在战斗中牺牲,戴鸿宾任代理军长。

东北抗联第七军:1936年10月,东北抗联第七军由原东北人民革命军第四军第四团改编成立,陈荣久任军长,崔石泉任参谋长,下辖3个师。部队在同江、饶河一带开展抗日游击战争。1937年3月,第七军军长陈荣久在战斗中牺牲,崔石泉任代军长,并对第七军进行了整编。

东北抗联第八军:1936年9月,东北抗联第八军由原东北民众救国军改编成立,谢文东任军长,滕松柏任副军长,刘曙华任政治部主任。原东北民众救国军是由依兰农民反日暴动武装组成的。鼎盛时,全军7个师2000余人。第八军由起义农民、山林队等组成,战斗力和纪律性都很差。从1937年10月开始,不断有师团级干部率部投敌,中共派去的党员干部大部分在战斗中牺牲或被叛军杀害。1939年3月,在日军的包围下,谢文东、滕松柏投敌,第八军解散。

东北抗联第九军:1937年1月,东北抗联第九军由原自卫军吉林混成旅第二支队改编成立,李华堂任军长,参谋长李向阳,下辖3个师,兵力800余人。第九军主要在林口、通北、依兰一带打击日伪军,著名战役有刁翎伏击战。该战给日伪军以沉重打击,但第九军也损失严重。

东北抗联第十军:1936年冬,东北抗联第十军由原东北人民革命军第八军改编成立,汪雅臣任军长,张忠喜任副军长,王维宇任政治部主任,下辖10个团,部队有1000余人。汪雅臣原是东北军进步士兵,后离开部队组织抗日武装,得到赵尚志的支持,主要活动在五常、双城一带。1941年1月29日,汪雅臣在五常哈拉河子战斗中牺牲,部队突围时损失大半,留下少数官兵在五常、舒兰一带打游击至抗战胜利。

东北抗联第十一军:1937年10月,东北抗联第十一军由原抗日联军独立师改编成立,祁致中任军长,金正国任政治部主任,下辖1个师,有1500人。其前身是东北山林义勇军,在富锦、桦川、依兰和同江一带开展游击战争,打击日伪军。

1936年7月末,东北抗联第一路军成立,由原东北抗联第一、二军编成。杨靖宇任总司令兼政委,王德泰任副总司令,魏拯民任政治部主任。值得一提的是,杨靖宇在集安五道沟密营创作了著名的《东北抗日联军第一路军军歌》,在当时的抗联将士中广为传唱。它振奋了军威士气,有力地打击了敌人,传播了党的抗日政策。这首军歌在当时的年代具有不可估量的作用。

1937年10月,东北抗日联军第二路军成立,由东北抗日联军第四、第五、第七、第八、第十军编成。周保中任总指挥,赵尚志任副总指挥,崔石泉任参谋长。1939年5月,东北抗日联军第三路军成立,由原东北抗日联军第三、第六、第九、第十一军编成。张寿篯任总指挥,冯仲云任政治委员,许亨植任总参谋长。1942年8月,东北抗日联军教导旅由原东北抗日联军第一、第二、第三路军组成。周保中任旅长,张寿篯任政治副旅长,崔石泉任副参谋长。下辖4个教导营。

据统计,东北抗联从成立到抗战胜利,对日作战次数约10万余次,强有力地打击了日本侵略者,动摇了侵略者的大后方。日本侵略者不得不调集大批部队一次又一次地疯狂“讨伐”,实施“三年治安肃正计划”,加之抗日联军与上级党组织失去了联系,地方党组织遭到毁灭性破坏,山上密营损失殆尽,粮食、药品、盐等给养完全断绝,许多优秀的指战员壮烈牺牲,部队损失惨重。

1939至1940年,东北抗联的游击战争转入极端艰苦的斗争阶段。但是东北抗联的意志没有被打垮,抗联部队缩编,开展小型游击战争,保存了一部分精华和骨干力量,进入苏联境内整训。在苏联整训期间不断派小部队深入国内抗联游击区进行游击战,直到1945年8月,他们配合苏军重新进入东北,在解放东北的斗争中起到了重要作用。

惨烈的作战,使东北抗联从最多时的3万多人锐减到最少时不足2000人。各级指挥员身先士卒,冲锋在前,军以上领导干部牺牲40多位,师级干部牺牲120多位。但是,东北抗联的官兵们在中国共产党的领导下,继续高举抗日旗帜,团结东北各族人民,前赴后继,不屈不挠,以英勇顽强的大无畏革命精神,与日本侵略者进行着殊死斗争。据统计,东北抗联14年共出击20万余次。

《义勇军进行曲》真正传人 “起来!不愿做奴隶的人们!”这句13亿中国人都会唱的歌曲,最初就是田汉、聂耳受到当时正在东北大地的抗日义勇军英勇战斗的故事感染所创作的。可以看出,东北抗日联军和东北抗日义勇军相比,抗战态度更坚决。他们在对日作战中,同样面临日伪军来自空中、地面的大讨伐,“集团部落”的封锁和孤立。但抗联没有退缩、妥协。

“九一八事变”前后,罗登贤在国难当头的危急时刻,在国民党抛弃东北人民、敌强我弱的情况下,却敢于跟武装到牙齿的日本鬼子死磕到底!对此,有些同志不理解,说:“国民党都撤了,咱们也撤吧?别送死啊!”罗登贤在北满党组织的高级干部会议上,掷地有声:“敌人在哪里蹂躏我们的同胞,我们共产党人就在哪里和人民一起抗争。不驱逐日寇,党内不允许任何人提出离开东北的要求。谁如果提出这样要求,那就是恐惧动摇分子,就不是中国共产党!”

在几次试图打通与关内党中央联系相继失利、部队元气大伤的情况下,作为指挥员,杨靖宇并没有为自己和部下作出更为“理性”的选择——拒绝撤往苏联境内休整的提议,自领一支数百人的小部队在当地坚持游击作战直至最后军破身死。

赵尚志曾两次被开除党籍,第一次开除党籍后进入一支义勇军部队当马弁,黄埔科班出身的他几年间又拉起一支队伍,东山再起。第二次被“永久”开除党籍后,他本可以留在苏联,远离当时处境已日益险恶的东北抗联。但他又一次只身返回,企图再挽狂澜,却不幸被叛徒打伤,最后牺牲。赵尚志牺牲后甚至连完整的照片都没有留下,以至于后世的文献中只得用肖像画代替。

“八女投江”中的8位抗联女兵在发现敌军偷袭后,本可以不惊动敌人全身而退,但她们为了让大部队平安撤退却主动暴露自己,最后消失在冰冷的乌斯浑河里。明明可以生存,却要选择战死。也许他们的力量非常弱小,也许他们的抵抗对敌寇损害轻微,但正是这些东北抗联将士的坚持,告诉了侵略者还有不愿做奴隶的中国人在战斗,他们是《义勇军进行曲》的真正传人。

牵制或歼灭了多少日伪军 东北抗联究竟牵制或歼灭了多少日伪军?根据张正隆《雪冷血热》引用的材料介绍,“九一八”事变后,日本关东军兵力不断增加,1931年底达到3个师团,1932年增加为6个师团,1933至1936年保持在5个师团,1937年为7个师团,1939年为9个师团,1940年为12个师团,1941年兵力达到70多万。

据关东军参谋部的统计,1936年,仅日军“讨伐”作战就达近2000次,如果每次出动兵力按10至50人次计算,配以伪满军,抗联牵制的兵力数量相当可观。

不可否认的是,和武装到牙齿的日本关东军和伪满军相比,东北抗联的物质力量太薄弱,薄弱到几乎每一发枪弹都要从敌人手中夺取。

东北抗联留给我们更多的是精神遗产。正如杨靖宇在生命最后时刻对劝降者所说:“我们中国人都投降了,那还有中国吗?”这句算是东北抗联14年艰苦卓绝奮斗的总结。

山西新军:全国的创举和范例

山西新军是中国共产党抗日民族统一战线政策的产物。但创立初期,它在建制上隶属于阎锡山的军队系统,形式上“戴着山西帽子”“说着山西话”,领着阎锡山的军饷,拿着阎锡山的武器。所以共产党对新军的领导,同对八路军和新四军的领导相比,无论是内容还是形式上,都有许多不同,采取了许多特殊的办法和措施。这些办法和措施的有效运用和实施,最终使新军成为一支党绝对领导下的人民军队。

领着阎锡山的武器和军饷,实际上实行中国共产党的抗日主张 全国抗战爆发前,毛泽东高瞻远瞩,提出“经营山西”的战略构想,这一构想关系中国革命全局的发展走向,关系中国共产党领导全民抗战的战略布局和路径前途。

全国抗战爆发后,毛泽东进一步主导实践“经营山西”战略,他所预期的“仍然准备回到东面主要方向”“再一次进入山西”的战略时机来到了。1936年9月,在中国共产党的推动下,山西牺牲救国同盟会(简称牺盟会)成立。阎锡山任会长,山西省政府主席赵戴文任副会长,共产党员薄一波任总会常务秘书,主持日常工作。1936年10月,中共中央北方局派薄一波等到山西,专做山西地方实力派阎锡山及其军政上层的统战工作。

七七事变后,牺盟总会在中共山西公开工作委员会的领导下召开紧急会议。会议认为,七七事变是日本帝国主义有计划、有步骤向中国全面进攻的开始,这是第二个九一八事变,再无和平可言,牺牲已到了最后关头。

全国抗战爆发前,中共山西公开工作委员会曾向阎锡山提出过建立新军的建议,但由于种种缘故未能实现。七七事变后,形势发生了重大变化,山西已经面临日军的侵略占领,危局在即。牺盟会掌握的军政训练班、民训干部教练团等群情激愤,纷纷要求上前线奋勇杀敌。北平失陷的消息传到山西太原后,军政训练班、民训干部教练团、国民兵军官教导团和军士训练团的广大学员更是义愤填膺,强烈要求立即组织敢死队上前线杀敌。仅在两天内,就有1000多人签名,要求成立敢死队。

对此,中共山西公开工作委员会认为,组建山西新军的条件已经成熟,遂由薄一波再次向阎锡山提出组建新军的建议。阎锡山当即同意先试建1个总队(团),并把这个任务交给薄一波。1937年9月,山西青年抗敌决死队原军政训练班、民训干部教练团和国民兵军官教导团一部为基础,组建完毕,其后改称决死第1总队。决死第1总队,政治委员薄一波,总队长杜春沂,政治主任牛佩琮。总队下辖3个大队:第1大队,大队长吕尧卿,指导员廖鲁言;第2大队,大队长郭季方,指导员周仲英;第3大队,大队长杜魁文,指导员王鹤峰。共2000余人。它的成立,标志着以决死队为骨干的山西新军的正式建立。

山西青年抗敌决死队沿用晋绥旧军的军事、供给体制,但它在政治体制上却与旧军队有很大的区别。阎锡山要求把决死队建成他所标榜的所谓“政治化、主义化”的新式军队,中共山西公开工作委员会抓住这一有利契机,顺水推舟,公开以实行“政治化、主义化”为名,将中国共产党的建军思想、原则、方针和政策贯彻其中,从而将其建成一支实际上由中国共产党领导的人民抗日武装。

山西青年抗敌决死队是山西新军的第一支部队,它虽然“戴山西帽子,说着山西话”,领着阎锡山的武器和军饷,实际上实行中国共产党的抗日主张,发动抗日救亡群众运动。它的成立为以后山西新军的继续扩建和发展,提供了经验,树立了范例。

全国抗日救亡运动声势最大、动员民众抗日最广泛的特殊地区 中国共产党与阎锡山形成特殊形式的抗日统一战线。此后,大批共产党员和抗日进步人士进入山西,北平、天津、上海、河南、湖北等22个省市的爱国青年成批涌向山西,使山西成为全国抗日救亡运动声势最大、动员民众抗日最广泛的特殊地区。

全国抗战爆发后,周恩来前往山西代表中共中央与阎锡山商谈八路军开赴山西抗日前线开展游击战争部署问题,提议合组第二战区战地总动员委员会,实施战争全部动员和组织游击战争。经过谈判,1937年9月20日正式成立了第二战区民族革命战争战地总动员委员会。国民党元老、爱国将领续范亭担任“战动总会”主任委员,中共派邓小平、彭雪枫、程子华、南汉宸参加了“战动总会”的领导工作。“战动总会”是中国共产党与地方当局阎锡山在一个战区合作的统一战线组织,共产党、八路军派出代表,以公开的身份参与领导,双方形成固定的组织、共同的纲领,这在当时全国还是第一例。

1937年11月8日太原失陷后,华北地区以国民党为主体的正面战场作战基本结束,中国共产党领导的敌后游击战争上升到主要地位。1937年11月12日,毛泽东就建立新军问题明确提出:“改造军队的任务是建立新军和改造旧军。如能在半年到一年内建立25至30万具有新政治精神的军队,则抗日战场上必能看到转机。这种新军将影响并团结一切旧军,这是抗日战争转入战略反攻的军事基础。”

到1939年冬,山西新军有4个决死纵队,1个工人武装自卫纵队,3个政治保卫旅,3个保安司令部,1个暂编第一师,共计50个团,兵力最多时达7万人。1940年,山西新军归入八路军的战斗序列。此后,为适应敌后残酷斗争环境的需要,在上级的关心和帮助下,山西新军于1940至1943年间对自身的体制、编制进行了一系列的调整,特别是在1941至1943年间,新军各部都进行了大刀阔斧的精简,普遍实行了精兵政策。这对推动新军各部的建设和发展具有重大而深远的影响。

华南抗日纵队:在日、伪、顽军的夹缝中苦斗而逐渐成长壮大

“无产阶级领导富人献金救国” 九一八事变后,广东党组织在中共中央领导下,抓紧开展了反侵略斗争。很快,抗日救亡运动在南粤大地兴起。

1937年9月,在国共两党的共同努力下,第二次国共合作正式形成。此后,广东党组织在全省开展规模空前的抗日救亡运动,对国民党抗日将领、地方实力派、华侨及港澳同胞进行了广泛深入的抗日统战工作,动员1600名党员、青年参加广东省战时动员委员会战时工作队,派800多名党员、青年参加国民党第十二集团军政工队,组织华侨回乡服務团等。广东,也一度被称为“统一战线的模范省”。

1938年8月13日,在中共广东省委和广州市委的部署下,广州举行了10万人献金大游行,群众高呼“保卫广东”“打倒日本帝国主义”口号,场面非常热烈。在香港,抗日献金运动浪潮更是波及全港,轰动中外,献金百万之巨,被誉为“无产阶级领导富人献金救国”。之后,献金运动迅速在广东全省展开,大大激发了群众的爱国热情,共产党员的模范作用产生了很好的影响,“大大提高了党的信仰与群众的情绪”。

同时,广东党组织自身的力量也得到恢复并迅速壮大。据统计,到1939年底,广东省内各主要县都成立了县委的领导机关,党组织规模比广州沦陷前扩大了一倍,广东省委属下党员发展到17445人,广东成为国民党统治区内中共党员人数最多的一个省。

创建“华南抗日纵队” 广东人民的抗日武装从无到有,从小到大,由弱變强,多是在日、伪、顽军的夹缝中苦斗而逐渐成长壮大起来的。在日军入侵华南之前,广东党组织遵照党中央关于开展华南游击战争战略方针的指示精神,部署开展抗日武装斗争,决定把各地党组织建立民众抗日武装作为一项中心任务。在全面抗战中,广东省委始终把人民抗日武装的建设视为“第一等重要的工作”。日军在大亚湾登陆的第二天,省委委员、八路军驻香港办事处主任廖承志,就在香港召集了关于组建东江地区游击队的重要会议。各地党组织通过抗日救亡运动的推动,采取不同形式,纷纷建立群众抗日武装队伍。在复杂而残酷的形势下,广东人民抗日武装经受了严峻的考验,后来发展为著名的东江纵队、琼崖纵队、珠江纵队、广东人民抗日解放军、南路人民抗日解放军、韩江纵队等七支抗日游击队。1940年,中共中央将这些部队统称为“华南抗日纵队”。到抗战胜利前夕,华南抗日纵队已经发展至2.8万余人,他们转战于南粤大地之上,活动范围遍及70多个县。

发展壮大起来的华南抗日纵队开辟了华南敌后抗日战场,在东江、海南岛、珠三角、粤中、南路和潮汕等地建立了9.7万平方公里、1000万余人的抗日根据地和游击区,成为华南抗日纵队坚持抗战的坚强后盾。抗战期间,华南抗日纵队对日伪作战3000多次,总计歼敌22114名,有效地牵制了日本侵略者的兵力。

成功营救大批文化名人 1941年12月8日,日军突袭珍珠港,太平洋战争爆发。同一天,日军大举进攻香港,并于12月25日占领香港。香港沦陷后,日军四处搜捕上了黑名单的“抗日分子”,还发出告示,要旅港文化界人士前往日军指定地点“报到”。当时,被困香港岛的著名文化界人士和爱国民主人士何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋、范长江、胡风、夏衍等名列其中,情况非常危急。

早在日军进攻香港的前一天,中共中央南方局书记周恩来就电示廖承志,要求迅速做好应对准备。第二天,中共中央急电周恩来、廖承志、潘汉年等人,指示要想方设法保护这批文化界人士和爱国民主人士安全撤离。随后,周恩来给广东党组织和东江游击队下达紧急命令:要求坚决执行中共中央指示,不惜任何代价,不怕牺牲,积极营救滞留在港九地区的各界知名人士和国际友人。广东党组织和东江纵队接到任务后,紧急动员起来,决定以最快速度,抢在日军之前做好抢救工作。

经过6个多月的紧张工作,广东党组织和东江纵队最终营救出文化界知名人士和爱国民主人士共300余人,连同国际友人及其他人士在内更是多达800余人,此外还接应了2000余名到内地参加抗战的青年,赢得了国内外各界人士的广泛赞扬。

开展国际反法西斯统一战线工作 太平洋战争爆发以后,中共中央就明确提出“应争取英美政府及其军事机关同我们合作”,还提出“在广东、海南、越南及南洋各地,我们可与英美合作组织游击战争”。东江纵队更是在成立宣言中宣告:“我们坚持拥护国际反法西斯统一战线,愿与各盟邦及国际友人亲密合作,共同完成打败日本法西斯的伟大任务。”广东党组织及其领导的人民抗日武装坚决执行党中央的指示,在极其艰险的条件下,游击队营救了一批国际友人。据不完全统计,其中英国人42名,印度人54名,丹麦人3名,挪威人2名,菲律宾人1人。1944年初至1945年初,东江纵队营救了多名作战时因飞机失事而遇险的英美盟军飞行员,他们被安全护送到了中国的大后方。

1944年,经中共中央批准,美军第十四航空队派遣一情报组到东江纵队建立情报合作关系,双方共建联络处,东江纵队建立了拥有200多人的特殊情报网予以配合。这些情报站点搜集了各种军事情报,提供给美军第十四航空队,协助盟军根据情报轰炸日军的重要军事设施和战略据点,这些情报受到了美军在华司令部和美国政府的高度赞誉。

1945年8月14日,日本正式照会中、美、英、苏四国政府,表示接受波茨坦公告。8月15日,天皇裕仁以广播的形式发布《终战诏书》,宣布日本无条件投降。据统计,日本投降后,中国战区接收投降日军111.8万,广东地区(含广州、粤东、粤西地区、海南地区和香港地区)受降的日军为140510人,占中国战区受降日军总数的1/8。

(来源/《新四军抗战与铁军精神传承》,中国中共党史学会、中共北京市委党史研究室、北京新四军暨华中抗日根据地研究会著,中共党史出版社出版;《“八路军”为何改称第十八集团军》,《党的生活》2015年第8期;《东北抗联是一支怎样的部队》,赵娟/文,《长春晚报》2019.2.25;《凝聚一切爱国力量,谱写抗战壮丽史诗》,丰西西/文,《羊城晚报》2020.9.3等)