全球产业链重塑背景下的在华企业外移观察

2022-05-30徐奇渊

徐奇渊

今年一季度东南亚经济体快速复苏,越南等国的出口表现亮眼。考虑到近年来中国产业链不断向东南亚转移,这些现象引发了公众的疑虑——越南、印度是否会取代中国成为新的世界工厂?

从当前越南、印度的制造业发展看,不论是越南还是印度,要取代中国的世界工厂地位难度都很大。短期内,越南对中国产业链替代的压力突出,但从中长期看,印度才是中国更大的挑战。应对产业链向东南亚转移的挑战,应不断实现产业升级、推动全球竞争力的提升。未来中国制造业只要做好自身的科技创新、产业升级,中国在全球供应链中的地位仍然是稳固的。

产业外迁经历的四个阶段

现在在华企业的外移有很多原因,既有经济原因,也有政治原因。

总体来看,在华企业外迁大体上分成几个阶段:

第一轮是2013年到2015年。这是因为纯经济的一些原因,比如人民币汇率持续升值,劳动力成本上升导致民工荒、用工难,以及资金成本较高,房地产价格、用地成本不断上升。

第二轮是2016年到2018年。在供给侧结构性改革特别是去产能的背景下,一些过载产能包括有环保压力的部分产能转移出去;还有一些稀土的加工处理也转移到邻国。

第三轮是2018年以后。美国发动对华贸易战并扬言和中国全面脱钩,鼓励美国企业回流,并且出台了很多政策,这些政治、投资环境的变化,使企业陆续外迁。

第四轮是拜登政府上台以后。拜登继续将中国作为遏制打击对象。在去年10月的演讲中,美国贸易代表戴琪提出和中国再挂钩的同时,要求美国对中美经贸关系占有主导权,这和拜登政府的“小院高墙”政策是一致的。

具体来说,就是在中短期、在传统领域和中国再挂钩,而在中长期、特别是在新兴科技领域要和中国保持距离、甚至孤立中国。美国财长耶伦最近提出“友岸外包”的概念,以期传统的产业链能够掌握在与美国政治关系比较稳定的印度、越南等国手里。

综上所述,企业外迁的前两个阶段以经济因素为主,后两个阶段以政治因素为主。

以某国商会的情况为例,它们曾经做了一个调查,从2015年到2020年,该国外资企业撤出比例一直不超过2%,外迁高峰主要出现在2015-2016年,此后开始逐渐下降。

中美贸易战发生之后,外资企业的行为也发生了变化:维持观望、维持现状的比例明显上升,而扩大生产的意愿明显减少,生产规模出现收缩。

新一轮产业外迁的经济因素和非经济因素

目前经历的第四轮在华企业外迁主要面临经济方面和非经济方面的一系列挑战。其中,经济因素包括竞争中性、ESG(关注企业环境Environmental、社会Social、公司治理绩效Governance,而非单纯财务绩效的投资理念和企业评价标准),绿色低碳等;非经济因素包括国家安全边界泛化、民主人权、“友岸外包”等。

从经济竞争的角度来看,以绿色产业为例,目前中国企业在全世界产业链、供应链上占据了主导地位。在太阳能组件、多晶硅、风能、电动车等领域,中国在全球的产能比例都比较高。

哈佛大学3月份的一份研究报告显示,中国电动车在全世界的生产份额超过40%,而中国乘用车联合会的数据显示,我国新能源车占到全球生产量的53%,纯电动车占比超过60%。我国太阳能组件产能的全球份额达到75%以上。

我们在绿色产业的竞争力既得益于国家政策的支持,也与行业企业的技术追求、环境适应性等有关。但与此同时,也要警惕新一轮的产能过剩,不是把国际竞争对手逼到墙角,而是要实现共赢。目前我国企业仍多处于新能源产业链的中低端,在研发设计等高附加值环节还需要继续努力。

纯经济因素还包括,在产业升级的过程中,会自然发生一些产业外移。从某国商会的调查来看,这个国家的外资企业在中国的布局中,对低端产能的扩张比例是最低的,远远低于越南、印度。但是在高附加值产能方面,在中国的扩张比例相对较高,明显高于越南、印度。

综上所述,国内市场规模、体量对于吸引外资很重要。从发展阶段来看,中国对于低附加值外资的吸引力明显下降,但在高附加值投资方面仍然具有较强的吸引力。

非经济领域的竞争因素,以国家安全边界为例,这就涉及到全球化三个阶段的背景。第一阶段是跨境商品流动,第二阶段是跨境资本流动,第三阶段是跨境信息流動。

特别是2010年以来,移动终端、手机互联网发展迅速,跨境信息流动变成一个很重要的载体,新的全球化体现为跨境信息的流动。在此背景下,国家安全边界和以前不一样了。

举个例子,美国要出口飞机的机身材料,选择T-300强度还是T-800强度?从技术标准看,T-300用于民用航空,T-800用于军用,美国使用不同管制手段进行审查,T-300是民用、不要审批就可以卖,但是T-800,每年只能卖出一定数量,而且要提供使用用途证明。

但是信息的跨境流动和商品流动不一样。信息流动包括每个人的信息、每台终端的信息,这些海量数据汇总以后,可以是民用的,也有军用的可能性,进而影响国家安全。

这不仅是我们要考虑的问题,也是其他国家在考虑的风险。在信息全球化的背景下,军民两用技术的边界越来越模糊,而且国家安全的边界也越来越模糊。

WTO的问题解决机制主要针对第一阶段的全球化,即跨境商品流动时期出现的关税冲突,以及部分第二阶段全球化的问题,包括贸易相关的投资、和贸易相关的知识产权等内容。

但是对于产业政策、国有企业等问题,WTO的功能相对较弱。特别是进入全球化的第三阶段——跨境信息流动全球化的背景下,我们面临这样一个问题——全球治理,它的发展显著落后于全球化本身的进展。

在这个背景下,对于政治互信程度高的国家来说,国家安全边界模糊的问题带来的冲击较小,但是对于中美关系的冲击会比较大,一些新兴科技产业面临一定的脱钩风险,产业链外移的动力进一步上升。

当前产业链外迁的两大阻力

我们给产业“外移”的界定是中性的,不是说外移就一定是坏的,当然坏的结果是导致产业的过度更新化,好的结果是一个产业链自然升级的过程,有助于形成以中国为核心的生产网络。

我们以前经常讲苹果手机的价值链,是美国加州设计、中国生产。一台苹果手机,美国拿走了绝大部分的利润。

现在我们正在朝着更好的方向发展。在珠三角和长三角,不少服装企业以前是代工、贴牌,利润很低,现在请了国际设计师,自己搞设计,利润占比高起来了,企业就把生产环节外包了。比如:有一家企业生产LED灯,以前利润很低,现在只做研发设计,利润上升了,污染也少了。目前中国企业正在走向附加值更高的产业链上游。

在华外资企业外移的阻力,一是外资企业外移的机会成本比较高。从某国商会的数据来看,从2015年开始,这个国家的企业在中国的投资收益率是最高的,如果让这些企业突然迁移到东盟,就意味着投资收益率每年要减少6个百分点。如果让它迁移到北美、欧洲地区,每一年的投资收益率要下降9个百分点。

但是有一个令人困惑的问题,这个国家的企业在中国的投资比重只有9%,还不如一些中小型经济体的比重。为什么中国投资收益率这么高,但是只投了9%?

因为外资企业在中国投资的时候,会受到双边政治关系以及民间情绪的影响。而在另外一些国家投资,虽然投资回报率比较低,但是有政治上的互信和安全稳定的营商环境。对于外资企业来说,这也是很重要的考虑因素。

尽管中国市场对于外资企业非常具有吸引力,有时候非经济因素也非常重要。我们从乌克兰危机中看到,很多跨国企业数以百亿美元计的资产都不要了,就是要离开俄罗斯,其中主要是政治环境和投资安全性因素的影响。

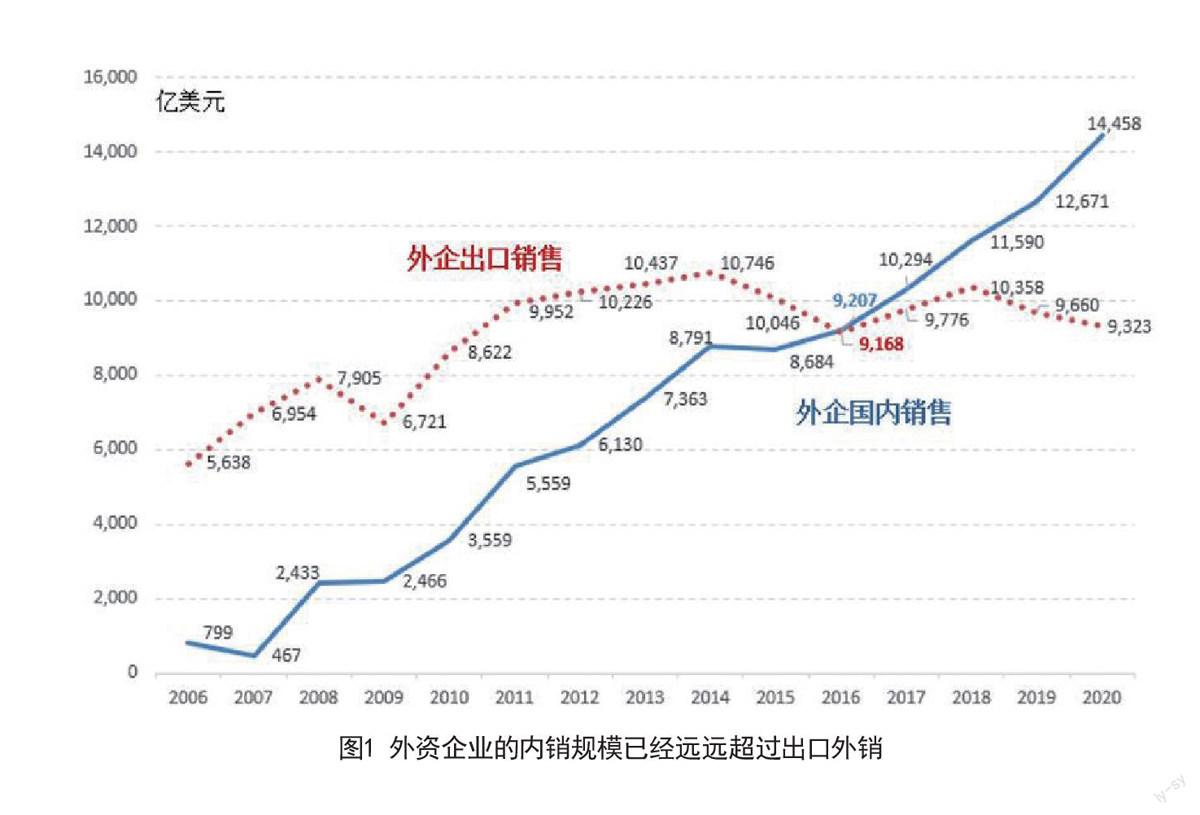

第二,对外资企业而言,中国市场的吸引力即市场规模也在上升。在华外资企业有两项业务,一个是打入国际市场,进行外销出口;一个是发展中国市场,产品扩大内销。

2006年,外资企业在中国的销售额只有不到800亿美元,而出口金额有5600亿美元,出口是内销的7倍。两项数据于2016年出现持平,到了2020年,外资企业的内销已经达到1.4万亿美元,出口只有9千亿美元。

美国对中国加征关税,它影响的只是出口的一部分,对于外资企业在中国国内的销售没有产生直接的影响。扩大内需,就是需要发挥我们超大市场规模的优势,这也是国内大循环的切入点。越南能否替代中国成为外资的主要迁入国,中越经贸关系的定位如何?数据显示,在过去20年当中,中国对越南出口大幅上升。2000年中国对越南出口只有8亿美元,2021年中国对越南出口已经超过1200亿美元。

越南已经成为中国第四大出口目的地,仅次于美日韩。越南经济体量比广西还略小一些,这样一个经济体成为中国第四大出口目的地,体现出中越之间的互补性关系。

从中越出口贸易的竞争指数看,2019年中国对越南的竞争压力是0.85,越南对中国的竞争压力是0.093。即越南出口100块,中国就有85块钱跟它重叠且有竞争关系。而中国出口100块钱,越南只有9.3元跟中国是重叠的。

所以中国对越南的竞争压力是主导性的。而越南对中国的竞争压力总体可控。总体上,我们认为中越经贸关系是以互补关系为主,在竞争关系方面,中国占据绝对的主导优势。

外力是压不垮中国的,我们一定要做好自己。我们看到,2018年以来美国打压中国、加征关税,但是中国在全世界的出口份额一直在稳健上升。以华为公司为例,即使遭到美国的打压,但是华为的营收能力、利润情况相当可觀,去年华为的盈利同比增长75%。

可以看到,中国企业不管遇到什么样的变化和困难,都是有能力应对的。今年年初以来,出现了一些新的问题,我们一定要做好自己,避免自己压缩自己的增长空间。

(编辑 宋斌斌)