跨文化传播视域下王弼《周易注》的对日传播

2022-05-30支新宇

《周易》王注传到日本后,在古代与郑注并列为官学,日本最早的《周易》抄本与训点本《周易抄》便是以此为底本。中世的易学重镇足利学校,王注亦为传授易学的重要教材之一,所藏易籍也以王注本最善。江户时代,王弼注本大量翻刻和传播,以伏见版影响最为深远。本文采用版本学、传播学的研究方法,考查版本源流的同时描述版本形式,厘清了王弼注本的传播脉络,对研究中华文化的海外传播具有重大意义。

汉籍东传日本,不仅构成了中日两国文化交流极其重要的内容,创造了辉煌的东亚文明,而且对世界各民族文化的发展做出来不朽的贡献。在众多经典中,被尊为“群经之首,大道之源”之源的《周易》于6世纪传至日本,在日本文化的形成中扮演着重要的角色。然而与其他汉籍不同的是,《周易》并不是一部“单一”的典籍或书目,不同歷史时期的易学典籍,形成了一个一个动态的、历史的知识系统。日本历史上各个时期传播的各家注本、所吸收的易学思想亦不尽相同,所以很难以“《周易》在日本的传播研究”一言以蔽之。在众多的《易》注中,王弼的《周易注》一扫象数之学和占卜迷信,开拓了义理易学的研究领域,被后人奉为圭臬,也是现通行本《周易》之底本。唐代孔颖达编纂的《周易正义》中评价曰:“《易》本卜筮之书,故末派浸流于谶纬。王弼乘其极敝而攻之,遂能排弃汉儒,自标新学。[1]”本研究在整理大量文献的基础上,以王弼注《周易》为线索,对上古至近世王弼注《周易》传播史进项梳理,其最终目的是透过王弼《周易注》传播,展现中日思想文化交流的重大意义。

1 王弼《周易注》的底本及演变

据《隋书·经籍志》载:“后汉陈元、郑众皆传费氏之学。马融又为其传,以授郑玄。玄作《易注》,荀爽又作《易传》。魏代王肃、王弼并为之注。”由此推断,王弼《周易注》所用底本应是费氏《易》,属古文《易》。西晋以后,王弼《易注》日益盛行,逐渐取代了诸家之说,形成了王注独冠于世的学术局面。《隋书·经籍志》载:“梁丘、施氏、高氏亡于西晋,孟氏、京氏,有书无师。……至隋,王注盛行,郑学浸微,今殆绝矣。[2]”唐贞观元年(627年),颜师古、孔颖达等奉诏撰定《五经正义》,以王弼注为底本,编纂《周易正义》,为唐代《易》的标准版本。北宋时期,国子监将王弼《易》注和孔颖达《易》疏单独刻行,在版本学上,将单独翻刻的王弼《周易注》称为“单注本”、单独翻刻的《周易正义》称为“单疏本”。南宋时期,为了便于人们翻阅,刻经者便割裂疏文,将经注与义疏合刻为一体,于是出现了注疏合刊本,即《周易注疏》,其版本通称为“注疏本”。南北宋之间刻《周易兼义》“十行本”,是以王弼的《周易注》为底本,以孔颖达《周易正义》为经疏,并附有陆德明的音义。后历经多个朝代辗转翻刻,产生正德本、闽本(明嘉靖年间刊刻)、监本(明万历年间刊刻)、毛本(明崇祯年间刻)、武英殿本(清乾隆年十二年刊刻)等诸多传本,至清嘉庆二十一年(1816年)阮元《重刊宋本十三经注疏》的《周易兼义》(世称阮元校勘本)后,王弼注版本基本发展完备。

2《周易注》在古代日本的传播

关于《周易》传入日本的时间,可以日本最早正史《日本书纪》的记载为依据。《日本书纪》中《继体天皇纪》记载:“七年夏六月(513年)……贡五经博士段扬尔。[3]”此为最早有关日本人接触易学的文献记载。在《日本书纪》中,亦有推古天皇十二年(604年)圣德太子颁布的《十七条宪法》以及孝德天皇颁布的诏书中,引用《周易》文句的记录。由于年代久远,加之文献记载过于零散,当时日本所接受易学的典籍的版本已无从考证,因此关注的重点应该放在《周易》的传播在国家制度层面的儒学传授活动上。

大宝元年(701年)颁布的《大宝律令》标志着日本完成了律令制国家形态。之后养老二年(718年)颁布的《养老律令》是《大宝律令》的修正版,也是日本现存最早的法令。作为该律令的官方注释书《令义解》规定了当时儒学的文教机构大学寮所讲授的经书种类:“凡经,《周易》《尚书》《周礼》《仪礼》《礼记》《毛诗》《春秋左氏传》各为一经;《孝经》《论语》,学者兼习之。凡教授正业,周易:郑玄、王弼注。”“(易)谓非是一人兼习二家。或郑或王,习其一注。若有兼通者,既是为博达也。[4]”由此可见,当时日本在接受《易》时,主要是郑、王之注并立于官学的局面。另据小岛宪之考证,大学寮在实际教授《周易》时,王弼注本是使用最普遍的注本,王注在官学中的地位可见一斑。究其原因,是这种注重郑王二注的习易之法,基本沿袭了当时中国南北朝以来的传统。据《隋书·经籍志》载:“齐代唯传郑义,梁、陈,郑玄、王弼二注列于国学。”《隋书·儒林传》载:“南北所治章句好尚,互有不同。江左《周易》则王辅嗣,河洛《周易》则郑康成。”孔颖达在《周易正义序》言:“(王辅嗣之注)江左诸儒,并传其学,河北学者,罕能及之。”南北朝时期,郑王二注皆为易之显学,王注显于南朝,郑注显于北朝,而唐初易学以南朝为宗,故更重视王弼注。《大宝律令》《养老律令》等皆仿唐制,所以在保有南北朝以来的传统的同时,自然更注重王注的传授。

平安时代编纂完成的日本现存最早的汉籍目录《日本国见在书目录》(藤原佐世撰,成书于宽平年间(889—898年))其一“易家”著录朝廷各机构所藏易著,共计33种(177卷)。其中所辑录的 “周易十卷[魏尚书郎王弼注六十四卦六卷、韩康伯注系辞以下三卷王弼又撰易略例一卷]”“周易正义十四卷[唐国子祭酒孔颖达撰]”等均在《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》或《新唐书·艺文志》中有所记载。日本现存最早的《周易》写本是宇多天皇的《周易抄》。该写本是宇多天皇学易时的笔记,以王弼《周易注》为底本,具体的成书时间不明,约为宽九年(897年)左右。《周易抄》抄出了《周易》的经文以及注文(王弼注、韩康伯注),并且附加了注释和训点共258条[5]。该写本也是日本最早的汉籍训点资料。据笔者统计,《周易抄》共有与现行清嘉庆年间阮元的《十三经注疏》校勘,共有异文34处。其中除一定数量的漏抄、错抄的条目外,据河野美贵子在考证,引自《咸·上六·象》“腾[竞]”中的“腾”字(宋本《周易注疏》和阮元《十三经注疏》作“滕”、英藏敦煌S.6162《周易》为“腾”)等异文与敦煌出土的写本一致。因此《周易抄》中有可能存在保存宋刻本以前的写本时代的异文,是校勘《周易》经文和注文时不可缺少的珍贵资料。

总之,在古代易学是颇为冷门的学问,易学典籍仅仅在贵族之间进行传播和研究。但王弼《周易注》依然作为官学教材使用,宇多天皇的《周易抄》也是日本最早的汉籍训点本,亦可见作为中国易学经典的《周易注》在日本古代的影响力之大。

3《周易注》在中世日本的传播

中世日本又被称为“五山时代”。文化的主宰者主要是僧侣阶级或是僧侣知识分子,五山禅僧是时期汉籍东传的主力。禅僧认为《周易》可以助其修行,故尝试引《易》说佛,但所用多为周敦颐的《太极图说》、程颐的《易程传》、朱熹的《周易本义》、《周易启蒙》等新注。而作为官学代表、易学重镇的足利学校,则大多采用汉唐就注。足利学校是一所位于足利町(今枥木县足利市)的汉学学校,相传为镰仓时代足利义兼创立。15世纪,关东领主上杉宪实贡献出自己的田地和藏书,又聘禅僧快元和尚出任庠主,使此地成为全日本的易学中心,极盛之时,弟子多达三千余人。足利学校以汉唐古注为主,新注为辅,尤其重视王注。无论从数量还是文献价值来看,其所藏易学典籍均以王弼注为最善。

宋刊本《周易注疏》,堪称足利学校所藏汉籍之首。共十三册,每半叶有界八行,每行十六字至二十一字不等,注文双行,每行十八字或十九字。避宋讳缺笔至宋高宗“构”字,由此推断应为南宋初年刊本。此本原为南宋诗人陆游第六子陆子遹旧藏。《周易注疏》卷十三末第七行界内,有足利学校第七代庠主上杉九华手题“识语”,记录了当时讲易时的情景:“口化大隅产九华叟,周易传授之徒百人,百日讲席十有六度,行年六十一书之。”由此亦可窥见当年学易之风颇盛。卷十三末第四行界内有九华墨书“永禄庚申六月七日平氏政朝”一行[6]。此处年月日,正与当年上杉九华在相州(今神奈川县)向北条氏讲授《周易》的时间相合,由此可推断该书为九华讲易时的教材。严绍璗在《汉籍在日本的流布研究》中指出:“此本《周易注疏》实是最初的注疏合刊之一,目前不仅日本无第二本收藏,国内原铁琴铜剑楼藏本,亦系后印本,顾于汉籍史上至为贵重。[7]”

除该注疏本之外,足利学校还藏有4部王弼的单注本,分别为:

《周易注》全五册,魏王弼撰,后花园天皇永享九年(1437年)据宋刊本抄写,每半页有界七行,各册袋缀装。卷第二尾题“足利学校常驻易学之徒置之”,卷第五册题曰“足利学校常驻易学之徒寄进”,此本现被指定为日本“重要文化财”。

《周易注》全三册,魏王弼撰,古写本。有“足利学校”印记,末题“庆长壬子年(1612年)睦子叟在庠之日书”。睦子叟为足利学校第十一代庠主,此书应为其在任期间讲易得教本。

《周易注》三册,魏王弼撰,古写本。附《周易略例》(魏、王弼撰)一卷,益卦之后缺失。

《周易注》一册,以王弼注本为底本,仅抄录经文,夬卦至未济卦缺失[8]。

除足利学校外,中世所传王注写本还有残本六卷,其中卷二、卷六为室町时代补写。为日本“重要文化财”,今藏于东京田中穰处。另有后小松天皇(北朝)永德四年(1384年)八行写本,现存卷七至卷十一,有“御本”印记,今藏于蓬左文库。

4《周易注》在近世日本的传播

日本易学在近世进入全盛期。当代易学家今井宇三郎评曰:“江户时代在幕府的儒教政策支持下,于易学、易筮方面亦呈现出前所未有的盛况。”据吴伟明统计,近世日本易学著作共有1082种,包括413名作者,居所有儒家典籍之首。究其原因,首先是德川幕府“偃武修文”的政策,使儒学得到了普及,比起中世依附于佛教的架构内,儒学在近世作为独立的学问,形成了高度发展的态势。同时,近世印刷技术的革新,使得印刷业得以飞速发展。以出版为职业的书肆开始在京都激增,进而扩展到其他城市,使得各种类型的文化都能透过书籍而大众化。

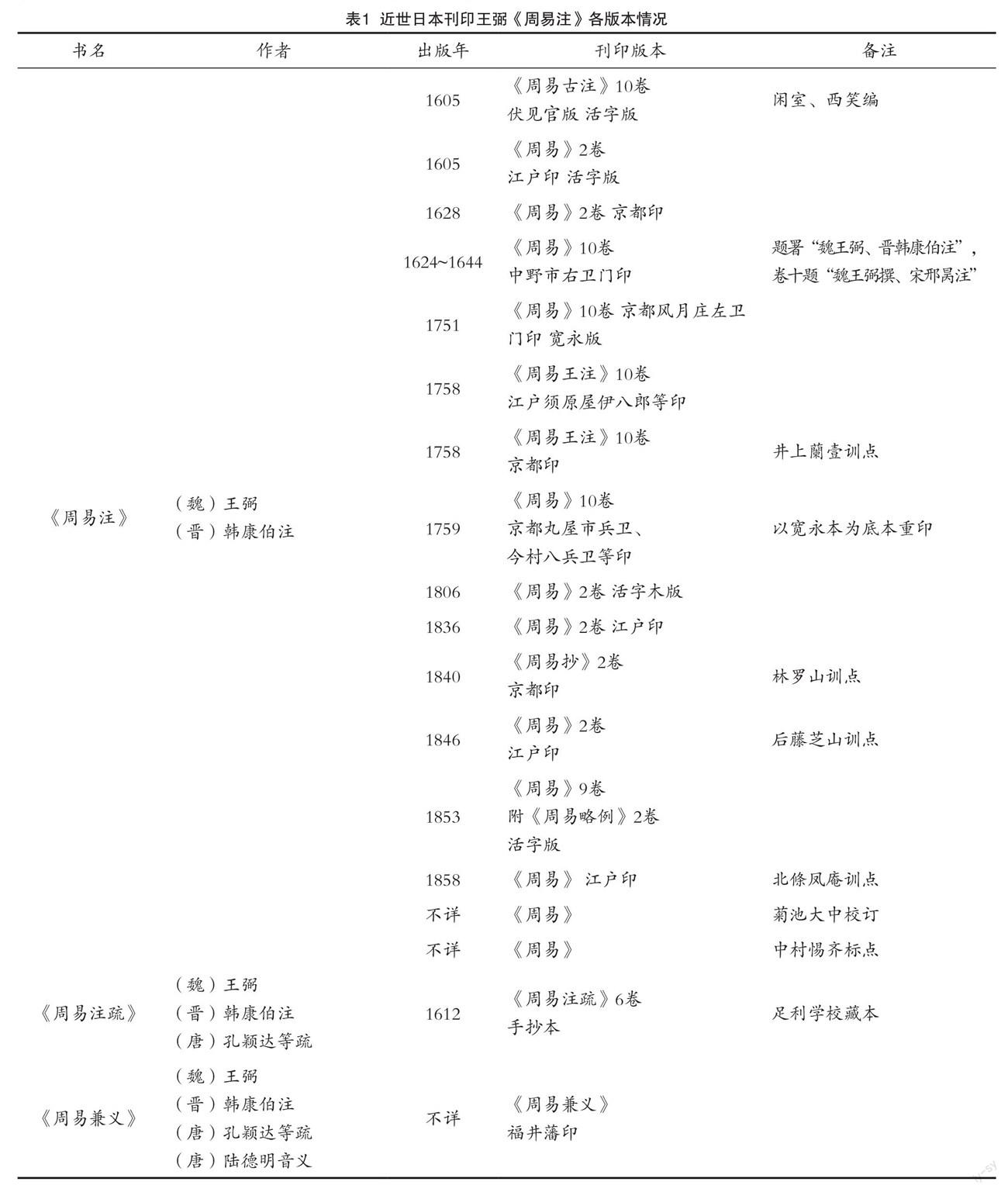

整个日本近世共刊印中国历代易学著作69种(162版),基本包含了大部分中国重要的《周易》注本。其中,刊印《周易郑康成注》(东汉郑玄)1版、《周易注》(魏王弼、晋韩康伯)16版、另《周易正义》(唐孔颖达)1版、《周易注疏》(魏王弼、唐孔颖达)1版、《周易兼义》(魏王弼、唐孔颖达、唐陆德明)1版、《易传》(北宋程颐)5版、《周易本义》(南宋朱熹)11版、《易学启蒙》(南宋朱熹)11版,《周易传义》(合程朱易注、南宋董楷)15版[9]。由该数据可以看出,以程颐、朱熹为代表的新注此时已经成为日人接受易学的主流,而汉、唐古注则呈现衰落的趋势。程朱之注成为江户时代最热门的著作,合计刊印版次总数最多,朱熹的《周易本义》更是于1688年被用作官方最高儒学学府昌平校的教材。然而,在新注大行其道的环境下,王弼注《周易》仅单注本就刊印了16次之多,注疏本和《周易兼义》也有重版,是近世单本刊印最多的著作。据武田勘治在《近世日本学习方法研究》中考证,当时的文教机构在传授《周易》时,在易学的注释书方面,最基本的注解本就是王弼的《周易注》,林罗山、山崎闇斋等大儒皆曾为其施加过训点。至于进一步学习新注或古注,则视学派而定。如受朱子学派影响的会津藩藩校日新馆,初学者读王弼《周易注》,年俸五百石之长子需另读《周易本义》。因王注在古代、中世已广泛传播,且备受日本人喜愛,至近世已经成为易学入门的必备教材,其传播已趋于成熟化,普及度也最高。东京、大阪或京都的书商重版做商业贩卖,幕府以及诸藩亦印刷做文教之用,该重版数量反映出王弼注本作为入门教材强大而稳定需求。以下为笔者整理的近世王弼注本的刊印状况,如表1所示:

在以王弼注《周易》各刊本中,影响最深远的是“伏见版”。1603年德川家康在江户开幕府之后,宫廷讲学之风高涨,书刊文献大量刊印。在官版方面,最著名的是后阳成天皇于后水尾天皇的“元和敕版”以及德川将军家刻本“伏见版”和“骏河版”,是为近世三大官版 。该本《周易古注》是德川家康下令,由足利学校主持闲室和尚以及禅僧承兑负责完成出版计划,采用活字大量印刷,对《周易》的普及发挥了积极作用。“伏见版”向来以校刊严谨,编纂考究著称。闲室和尚在足利学校期间,于唐钞宋刻,见识甚多,在“伏见版”的刊行中,提出了“以数本考正”“或版行有讹误,或文字有颠倒,以亡加之,以余删之”[10]的原则。该本以足利学校四部《周易注》以正德本、闵本、毛本、监本《十三经注疏》、永怀堂《十三经注本》等校勘,并有“注记”,该“注记”后在山井鼎《七经孟子考文》凡例中全部抄录。除“伏见版”《周易古注》外,井上蘭壹标点的《周易王注》,林罗山标点的《周易抄》、后藤芝山标点的《周易》以及北條凤庵标点的《周易》在民间也深受欢迎。训点者大多是全国著名的儒学者,经过他们标点的版本在市场上有一定的销量保证,也给社会根基未稳的新兴儒者一个可观的收入来源。

《周易》在近世日本大放异彩,各派的易学思想百家争鸣,在东亚易学史上占有重要地位从著作数量和水平上来看,学者著作及和刊本数目在日本史上是空前的。其中《周易注》作为基础性的教材,其传播和普及的程度,从印刷数量和影响力中可见一斑。

5 结论

严绍璗在《汉籍在日本的流布研究》中曾将汉籍日传的途径沿革分为四个阶段:以朝鲜半岛为自然通道的人种交流形式(6世纪—8世纪末);以贵族知识分子为主体的传播形式(8世纪—12世纪);以五山禅僧为主体的传播形式(13世纪—16世纪)和以长崎贸易为主要渠道的传播形式(17世纪—19世纪中叶)。而纵观王弼《周易注》在日本的传播历史,可以看出日本接受易籍的过程中始终与中国存在着近二百年的差距——6世纪至8世纪的飞鸟奈良时代,以吸收王弼、郑玄注为主,与魏晋南北朝文化会和;9世纪至12世纪的平安时代文化,主要以吸收王弼《周易注》和孔颖达的《周易正义》为主,与唐文化会和;13世纪至16世纪的五山时代,主要以《周易注疏》为主,与宋文化会合,至江户时代,印刷业空前繁荣,王弼《周易注》主要以印刷的形式作为易学的基础性教材广为流传。在版本学上,宇多天皇的《周易抄》是日本最早的《周易》写本,也是日本最早的汉籍训点本。足利学校所藏宋刊本《周易注疏》是足利学校藏汉籍善本之首,亦被指定为“日本国宝”。近世易学成为显学,和刻本《周易古注》更是作为官版在昌平癀使用。本文对王弼注《周易》自六世纪传入以来到近世千余年的传播历史进行梳理。今后通过这些资料的分析,进一步探讨研究东亚学术与汉字文化的特征,也要重新发现这些贵重文化遗产的更多价值。

引用

[1] [魏]王弼.周易正义[M].北京:中华书局,1979.

[2] [唐]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[3] [日]舍人亲王.日本书纪[M].东京:经济杂志社,1897.

[4] [日]清原夏野.令义解[M].东京:经济杂志社,1990.

[5] [日]饭田瑞穗.宇多天皇宸笔《周易抄》纸背文书(补遗·觉书)[J].国书逸文研究7,1981.

[6] [魏]王弼.周易注疏[M].日本足利学校影南宋初年刊本.

[7] 严绍璗. 日本藏汉籍珍本追踪纪实[M].上海:上海古籍出版社,2005:210.

[8] [日]足利學校遗迹图书馆编.足利学校珍书目录[M].东京:国立国会图书馆,1919.

[9] 吴伟明.易学对的传日本的影响[M].香港:香港中文大学出版社,2009.

[10] 严绍璗.汉籍在日本的流布研究[M].南京:江苏古籍出版社,1992.

基金项目:“天津市研究生科研创新项目”资金资助,“东亚儒学视域下日本江户时代《易经》诠释研究”阶段性成果(2021YJSS199)

作者简介:支新宇(1993—),男,吉林白城人,硕士研究生,就读于天津师范大学。