玉米品种(系)的主要性状分析

2022-05-30陈志刚支金虎孙会东

陈志刚 支金虎 孙会东

摘要:玉米在粮食生产中占有极为重要的地位。为进一步研究玉米品种(系)的适应性,筛选出适应大面积种植的玉米品种(系),在90 000株/hm2的种植密度下,运用聚类分析、相关性分析等方法对13个玉米品种(系)的农艺性状及产量构成要素进行了分析。结果表明,甘肃农业大学应用技术学院正在选育研究中的玉米品种T7穗叶夹角和叶面积低于平均值19.24%、3.93%,表现株型紧凑。T7、T6的产量高于平均值8.25%、7.85%,这2个品种(系)群体增产效果明显,可在该区域作为主导玉米品种种植。

关键词:玉米;品种(系);主要性状;产量

中图分类号:S513 文献标志码:A 文章编号:1001-1463(2022)09-0028-06

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2022.09.007

Study on the Analysis of Main Traits in Maize Varieties (Lines)

CHEN Zhigang 1, 2, 3, 4, ZHI Jinhu 1, 2, 3, SUN Huidong 4

(1. College of Agonomy, Tarim University, Alar Xinjiang 843300, China; 2. Collaborative Innovation Centre of Eco-agriculture Around Tarim Basin, Alar Xinjiang 843300, China; 3. The Research Centre of Oasis Agriculurces and Environment in Sourthern Xinjiang, Tarim University, Alar Xinjiang 843300, China; 4. Agronomy College, Gansu Agricultural University, Lanzhou Gansu 730070, China)

Abstract: Maize occupies a crucial position in grain production. To further study the adaptability of maize varieties (lines) and to screen maize varieties(lines) suitable for large-scale planting, under the planting density of 90 000 plant/ha, cluster analysis and correlation analysis were applied to analyze the agronomic traits and yield components of 13 maize varieties(lines). Results showed that ear leaf angle and leaf area in T7, which is carrently under the breeding progress of College of Applied Technology, Gansu Agricrltural University, were 19.24% and 3.93% lowed compared with the mean values, respectively, indicating a compact plant type. Yield data in T7 and T6 were 8.25% and 7.85% higher compared with the mean values, respectively indicating significant increases in yield, which are regarded as the suitable varieties (lines) in this area.

Key words: Maize; Variety (line); Main trait; Yield

玉米(Zea mays L.)起源于美洲,兼有粮食、饲料和经济作物于一体的特点,在我国农业生产和国民经济中占有重要地位[1 ]。玉米作为我国粮食战略储备的重要资源,播种面积已超过小麦和水稻,成为我国第一大粮食作物,在我国粮食生产中发挥着十分重要的作用[2 ]。据预测,到2050年,全球范围内谷物产量增加56%以上才能满足社会需要,其中45%将依靠玉米增產实现[3 - 4 ],因此有效提高玉米产量对我国粮食安全生产具有重要意义[5 ]。

玉米的单位面积籽粒产量是株数与单株产量之积,其中穗数、穗粒数及百粒重是产量构成主要因素。依据区域气候特点选择适宜品种,使群体和个体协调发展,优化产量构成三要素配比,实现协调生长以提高单位产量,是玉米育种的目标[6 - 7 ]。生物技术的发展使玉米新品种越来越多,不同品种对生长环境要求不同,品种选择、密植、田间管理影响玉米产量和品质,其中品种选择尤为重要[8 - 9 ]。实际农业生产中,受传统思想及玉米品种推广者的影响,农户常忽略区域气候特征,出现品种选择与区域气候条件不匹配现象,严重影响着玉米产量。我们采用主成分及相关性分析方法,对13个玉米品种(系)的农艺性状及产量形成进行综合分析,以期筛选出高产优质的玉米品种。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为甘肃农业大学应用技术学院正在选育研究中的13个玉米品种(系),分别记为T1、T2……T12、T13。

1.2 试验地概况

试验在甘肃农业大学应用技术学院试验田进行。当地海拔1 895 m,年平均气温7.5 ℃,平均降水量493.9 mm,70%以上的降水集中在7 — 9月,平均日照时数2 477.2 h,在甘肃中部干旱地区具有代表性。

1.3 试验方法

采用随机区组设计,重复3次,小区面积35 m2(5 m×7 m)。行距60 cm,常规覆膜等行距种植,密度90 000株/hm2。播种前施入尿素(含N 46%)450 kg/hm2、磷酸二铵(含N 18%,P2O5 40%)300 kg/hm2、硫酸钾(K2O)225 kg/hm2,其中磷酸二铵、硫酸钾作为基肥一次性施入,基肥施用与翻地、整地同步进行。尿素60%作为基肥施入,剩余40%的尿素在大喇叭口期作为追肥施入。试验于2021年4月中下旬播种,10月份收获,田间管理同当地大田。

1.4 指標测定

参照Zhao等[10 ]、Yang等[11 ]、Wu等[12 ]的方法,在玉米散粉结束后,每小区选取代表性植株10株,测定株高、茎粗、穗位高、穗叶夹角(LA)、叶长(LL)、叶宽(LW)及高点长(LF),计算叶向值(LOV)、叶面积(LS)。10月初玉米成熟后,每小区去掉两头植株果穗后全部收获,自然风干至安全水分后参照李永祥等[4 ]方法进行考种,统计测量单穗重、百粒重、穗行数、行粒数。

叶向值(LOV)=(90-LA)×(LF/LL)

叶面积(LS)=LL×LW×0.75

1.5 数据处理及分析

采用Excel 2010进行数据整理、图表制作,应用DPS9.01对数据进行方差分析及相关性分析。

2 结果与分析

2.1 植株性状

由表1可知,13个参试品种(系)株高为332.7~366.7 cm。T4最高,高于平均值20.4 cm;T12最低,低于平均值13.6 cm。穗位高107.2~141.2 cm,T4最高,高于平均值17.3 cm;T13最低,低于平均值16.7 cm。茎秆粗22.7~33.8 mm,T7最粗,高于平均值6.2 mm;T3最细且低于平均值4.9 mm。雄穗分枝数4.7~12.3个,T10最多,高于平均值4.8个;T12最少,低于平均值2.8个。就13个参试品种(系)总体而言,T7株高适中、茎秆最粗、穗位较高且3个农艺性状误差较小,表明T7田间生长整齐度、抗倒伏能力优于其他品种(系)。T6、T5仅次于T7,而优于其他品种(系)。

2.2 穗位叶性状

叶片是植物进行光合作用的重要器官之一,可通过调节叶片夹角、叶长、叶宽及叶面积达到调节株型、实现适度密植效应。从表2可以看出,在90 000株/hm2的密植条件下,13个参试品种(系)的穗位叶性状中穗叶夹角变异系数最大,为15.5;其中T10穗叶夹角(37.2°)最大,高于平均值8.1°;T7(23.5°)最小,低于平均值5.6°。叶长变异系数最小,为4.4;T10叶长(96.2 cm)最长,高于平均值5.7 cm;T7叶长(82.4 cm)最小,低于平均值8.1 cm。综合分析,T7株型紧凑、叶长最短、叶面积较小,T10株型平展、叶长最大、叶面积较大,在适度增加密植的条件下,T7植株群体优于T10。

2.3 穗粒性状及产量分析

从表3可知,种植密度为90 000株/hm2时,在13个参试品种(系)中,玉米产量受穗行数、行粒数、穗粒重等产量构成要素影响。穗粒重变异系数最大,为15.7。T7穗粒重最重,为367.5 g/穗,高于平均值60.6 g/穗,T1穗粒重最轻,为194.6 g/穗,低于平均值112.3 g/穗。T3和T10百粒重较高,分别高于平均值3.0、2.8 g。产量变异系数最小,为6.3。产量平均值为12 305.5 kg/hm2,T7、T6分别超出平均值1 016.0、967.1 kg/hm2;T1、T3产量较低,分别为11 128.5、11 353.5 kg/hm2,较平均产量降低1 177.0、952.0 kg/hm2。

2.4 综合性状分析

由表4可知,参试品种农艺性状的变异系数为3.1~15.7,穗粒重、穗叶夹角变异系数较大,分别为15.7、15.5;株高、产量变异幅度较小,分别为3.1、6.3。说明穗粒重和穗叶夹角变化幅度较大,可作为品种筛选时的重要参照指标。

13个参试品种主要农艺性状相关系数见表5。产量与穗行数、穗粒重成极显著正相关,与株高呈负相关,适当降低株高,增加穗行数、穗粒重,有利于提高产量。穗粒重与穗行数、行粒数呈极显著正相关,穗行数与株高、穗叶夹角呈显著负相关。由此看出,产量的提升有赖于穗粒重的增加,穗粒重的增加又依赖于百粒重、行粒数的增加。

2.5 农艺性状的主成分分析

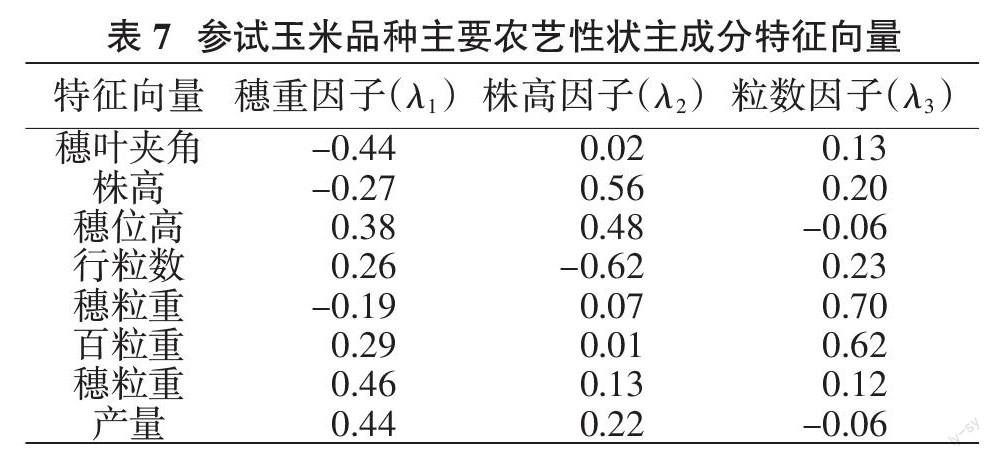

玉米品种的形态多样性受诸多农艺性状的综合影响。本试验应用主成分分析方法将多个原有性状简化为少数几个新的综合性状进行分析比较,以确定品种有差异的重要农艺性状。8个主要农艺性状的特征值和对应特征向量见表6、表7,依据特征值大于1的标准提取主成分。由表6可知,前3个特征值累计贡献率已达88.36%,说明前3个特征值可概括8个重要农艺性状的绝大部分信息,依据前3个主成分特征向量值可将其分别命名为穗重因子(λ1)、株高因子(λ2)及粒数因子(λ3)。

特征向量值表示供试材料各农艺性状对主成分贡献率的大小。由表6、表7可知,第一主成分贡献率为54.23%,对应特征向量值为正且较大的有穗粒重、产量,可命名为穗重因子,穗叶夹角、株高有较高负值,说明在品种选育中要注意株高、穗位夹角对穗粒数的影响。第二主成分贡献率为18.73%,对应特征向量值为正且较大的有株高、穗位高,可命名为株高因子。行粒数有较高负值,说明在品种选育中要注意株高、穗位高对行粒数的影响,过度追求适应机收的株高将导致行粒数减少。第三主成分贡献率15.40%,对应特征向量值为正且较大的有穗粒重、百粒重,可命名为粒数因子。产量和穗位高为负值,说明在品种选育中不能只注重百粒重、行粒数、穗位高对产量的影响。

2.6 聚类分析

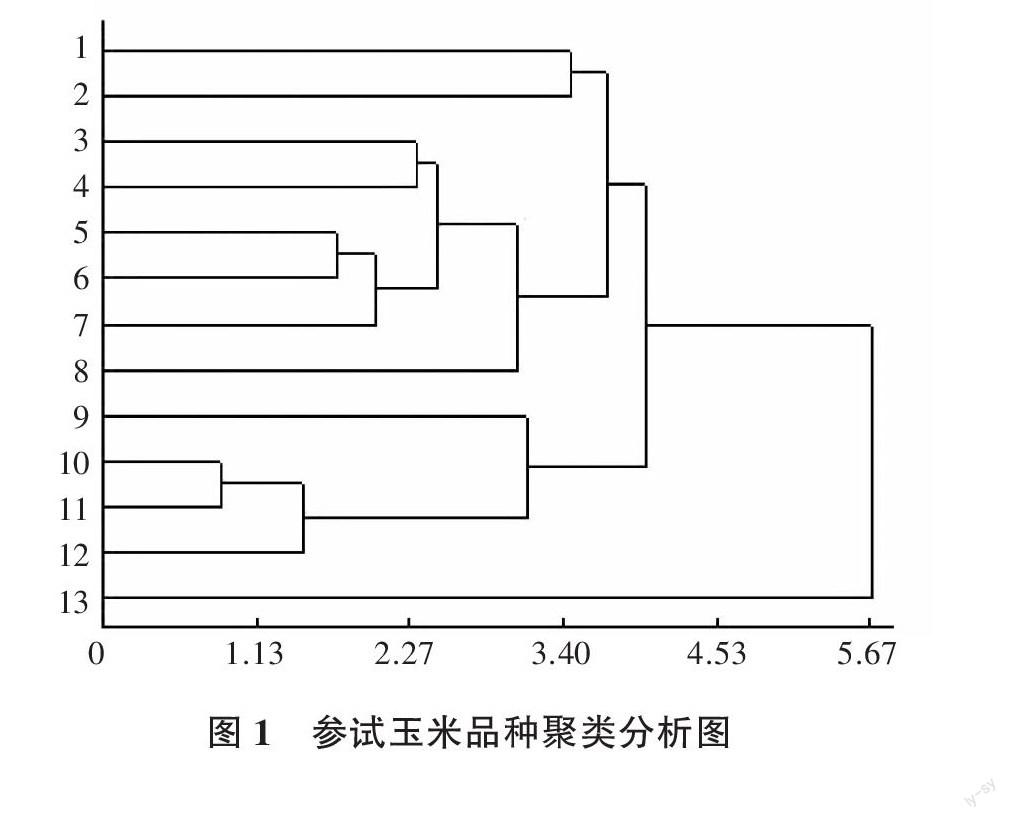

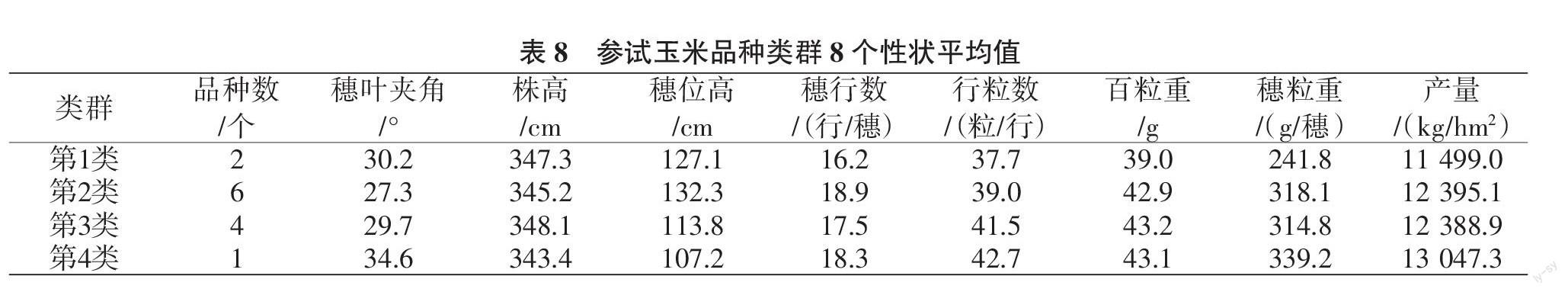

应用DPS9.01数据统计软件,采用欧氏距离类平均法对13个玉米品种(系)进行系统聚类分析,聚类结果如图1。13个玉米品种(系)在欧式距离d=3.5的水平上可划分为4大类群,说明13个玉米品种(系)表现出多样性的变异。各类型的8个主要性状特征值见表8。

第1类群包括T1、T2等2份材料,占15%,这类品种的明显特征为行粒数、穗粒重及百粒重最小,其余指标居中,说明该类品种可主要通过提高穗粒数和百粒重增加产量。第2类群包括T3、T4等6份材料,占46%,是主要類群,这类品种明显特征为穗叶夹角小、穗位高及产量高,说明该类品种植株紧凑,群体采光性能良好。第3类群包括T9、T10等4份材料,占38%,这类品种明显特征为株高较高,穗位高较低,穗粒重较低,其余性状居中,说明该类品种可通过进一步改进穗位叶夹角、穗位高来提高穗粒重增加作物产量。第4类群仅有1份材料,为T13,其明显特征是穗叶夹角大、穗位高低,行粒数、穗粒重及百粒重高,说明该类品种可通过改良穗叶夹角和穗位高提升产量。

3 讨论与结论

自澳大利亚学者Donald[13 ]提出作物理想株型概念后,围绕作物理想株型的研究日益增加。玉米的理想株型拥有雄穗较小、叶面积适中、紧凑、抗倒抗病、根系较大等特点[14 ]。Duvick[15 ] 2005年研究发现,通过育种及遗传改良玉米株型结构,使美国玉米产量在过去80年里增加了8倍。本研究中,相对高产的T7、T6、T5等3个品种(系)株高、穗位高居中,其中T7、T6株高偏差小。可见株型紧凑整齐、雄穗分枝较多是后期高产的基础。

吕艳东等[16 ]研究发现,穗上叶片上冲的紧凑型玉米叶片两面受光均匀,利于提高穗位叶光合效率及籽粒灌浆速率;叶夹角小、株型紧凑的玉米群体,光线能从顶部照射到棒三叶及穗下叶片,利于植物有机物积累。本研究中,甘肃农业大学应用技术学院正在选育研究中的玉米品种T7穗叶夹角和叶面积低于平均值19.24%、3.93%,T7、T6穗位夹角较小,叶长、叶宽及叶面积适中,产量高于平均值8.25%、7.85%,明显高于其他参试品种(系)。因此,穗位叶夹角、叶向值是决定玉米株型、衡量玉米群体种植密度的关键指标。

穗部性状在玉米产量形成中具有重要作用。国内外研究普遍认为,玉米产量由穗数、穗粒数、粒重三者共同作用,其中穗部性状与产量关系最紧密[17 - 18 ]。梁晓玲等[19 ]研究认为,在其他性状相对稳定的情况下,增加千粒重,可提高产量,但穗粗、穗行数和出籽率下降。闫海霞等[20 ]认为增加穗长、提高出籽率和百粒重是获得高产的有效途径。栗建枝等[21 ]研究发现,协调好穗行数、百粒重等性状关系可以提高产量。本研究中,T3、T10百粒重较大,分别为44.6、44.4 g,2个品种(系)对应的穗行数下降且均低于平均值,T7、T6的穗行数、百粒重处于均值附近且产量高。因此,玉米籽粒产量受穗部性状直接效应和其他性状间接效的影响,穗行数、百粒重等穗部性状协调生长是高产的基础。

百粒重、穗粒数等穗部性状协调生长是玉米高产田建设的重要指标。玉米穗部性状的发育受株型影响,玉米株型是连接个体与群体的桥梁,良好的株型能增加群体通风透光性能,个体表现出较高的光合效率和光能利用率。

参考文献:

[1] 李 娜. 不同种植密度对玉米生长发育及产量的影响[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2018.

[2] 王明娟. 播种深度对新疆高产玉米产量和生长发育的影响[D]. 石河子:石河子大学,2020.

[3] 戴景瑞,鄂立柱. 我国玉米育种科技创新问题的几点思考[J]. 玉米科学,2010,18(1):1-5.

[4] 李永祥,石云素,宋燕春,等. 中国玉米品种改良及其种质基础分析[J]. 中国农业科技导报,2013,15(3):30-35.

[5] 高世杰. 我国玉米生产现状及发展趋势[J]. 农民致富之友,2017(11):77.

[6] 党根友,李 新,罗湘宁,等. 玉米新品种卫农998选育报告[J]. 甘肃农业科技,2021,52(1):1-4.

[7] 张正英,李世晓,杨万平,等. 高产优质多抗玉米新品种甘玉759选育报告[J]. 甘肃农业科技,2021,52(12):1-4.

[8] 王成虎. 玉米播种及苗期培育的技术要点[J]. 北京农业,2015(12):42.

[9] 李有明,郭 莉,马现斌,等. 襄阳市玉米生产发展现状与对策建议[J]. 湖北农业科学,2015(18):25-28.

[10] ZHAO X Q,FANG P,ZHANG J W,et al. QTL mapping for six ear leaf architecture traits under water-stressed and well-watered conditions in maize(Zea mays L.)[J]. Plant Breed,2018,137(1):60-72.

[11] YANG D L,LIU Y,CHENG H B,et al. Genetic dissection of flag leaf morphology in wheat (Triticum aestivum L.) under diverse water regimes[J]. BMC Genet,2016,17: 94.

[12] WU X,LIYX,SHI Y S,et al. Joint-linkage mapping and GWAS reveal extensive genetic loci that regulate male inflorescence size in maize[J]. Plant Biotechnol,2016,14(7):1551-1562.

[13] DONALD C M. The breeding of crop ideotyps[J]. Euphytica,1968,17(3):385-403.

[14] 王元東,段民孝,邢锦丰,等. 玉米理想株型育种的研究进展与展望[J]. 玉米科学,2008,16(3):47-50.

[15] DUVICK D N. Genetic progress in yield of United States maize(Zea mays L.)[J]. Maydica,2005(50):193-202.

[16] 吕艳东,郭晓红,郑桂萍,等. 水稻理想株型的研究进展[J]. 垦殖与稻作,2006(2):3-7.

[17] 侯 旭,冯 勇. 玉米种植密度若干问题分析[J]. 内蒙古农业科技,1992(6):22-23.

[18] 杨国虎,李 新,王承莲,等. 种植密度影响玉米产量及部分产量相关性状的研究[J]. 西北农业学报,2006,15(5):57-60;64.

[19] 梁晓玲,阿布来提,冯国俊,等. 玉米杂交种的产量比较及主要农艺性状的相关和通径分析[J]. 玉米科学,2001,9(1):6-20.

[20] 闫海霞,柳家友,吴伟华,等. 夏玉米主要穗部性状与单株产量之间的相关和通径分析[J]. 山东农业科学,2008,1(9):7-9;50.

[21] 栗建枝,成 锴,赵太存,等. 玉米杂交种穗部性状对单株产量影响的研究[J]. 种子科技,2018,36(2):96-98.