5500多年前中国就有“生态循环农业”

2022-05-30颉满斌

颉满斌

人类起源、农业起源和文明起源是史前人类社会发展的三大里程碑。新石器时代晚期,在西亚的两河(底格里斯河和幼发拉底河)流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河流域、我国的长江和黄河流域,相继出现了大型聚落或中心城市、明显的贫富分化、社会分工和公共权力。这一社会发展过程被称为社会的复杂化,也被称为文明化进程或文明起源。

社会的复杂化意味着,在中心聚落或城市会出现大量不从事农业生产的工匠、商人、士兵、统治阶层等非农业人口。那么,什么样的农业策略可以生产足够的粮食来供养这些非农业人口?

最近,兰州大学环境考古团队题为《新石器时代中国北方可持续的集约化粟作农业系统》的研究成果在《自然·可持续发展》在线发表,揭示了甘肃秦安大地湾遗址在5 500 多年前就有了“生态循环农业”,与现代可持续集约化农业模式完全一致。

新石器时代晚期开始社会复杂化进程

论文第一作者杨继帅说,从已有研究来看,支撑世界各地社会复杂化进程的农业策略是多样的。在西亚的美索不达米亚北部地区,主要通过扩大耕地种植面积来增加产量,以这样一种扩张型的农业模式来供给城市发展;在南亚的印度河地区,则采用多种作物全年轮种的模式来增加产量,种植的作物既包括当地驯化的小米、水稻和热带豆类,也包括从西亚传播而来的大麦和小麦。

中国是世界文明起源和发展的核心地区之一。新石器时代,在东亚夏季风的影响下,我国形成了南稻北粟的农业格局——北方的黄河流域以粟作农业为主,南方的长江流域以稻作农业为主。在南北两套农业体系的支撑下,中国南方和北方在新石器时代晚期开始了社会复杂化进程。在黄河流域,仰韶文化早中期(距今6 500—5 500 年)的半坡、姜寨遗址已经显现社会复杂化的信号,出现了有规划的大型聚落、墓地以及象征特殊权力的器物;仰韶文化晚期(距今5 500—5 000 年),以秦安大地湾、下河、西坡和双槐树遗址为代表,出现了大型仪式性建筑、宫殿和等级化墓地等明显的社会复杂化现象;至距今4 300 年左右,以石峁遗址和陶寺遗址为代表的城市中心崛起,在距今3 800 年左右,最终出现了以二里头遗址为代表的区域性国家;在长江流域,5 300 年前已经出现了以良渚古城为代表的区域性国家,植物考古研究显示,单一的精细化稻作农业支撑了良渚的城市发展。

为什么单一的稻作农业能支撑良渚古国?杨继帅认为,一个重要原因是水稻的产量高。而在黄河流域,粟作农业的两种主要农作物粟(俗名谷子,脱壳后称为小米)和黍(俗名糜子,脱壳后称为黄米)的产量不及水稻的一半。而且,粟、黍主要种植在黄土高原,土壤黏土含量低,有機物容易流失,无法维持长期高强度的耕种,如果不施肥的话,需要休耕来恢复地力。产量低和休耕使北方的粟作农业社会面临粮食生产的瓶颈。

那么,北方的粟作农业是如何提升产量以保证社会复杂化进程的呢?是扩大耕种面积,还是通过施肥来避免休耕期?

粟黍种植和家猪饲养相结合

2017 年,杨继帅进入兰州大学环境考古团队,开始开展关于秦安大地湾遗址的研究,意外地在甘肃省博物馆存放秦安大地湾遗址发掘材料的库房里有了新发现。

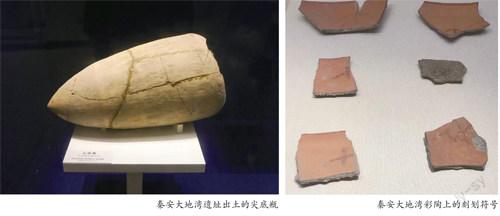

位于陇西黄土高原的秦安大地湾遗址是中国北方典型的粟作农业遗址,时代涵盖了前仰韶和仰韶时期(距今7 800—4 800年),出土了大量家猪和人的骨骼,以及粟黍的炭化种子。人和猪的骨骼稳定同位素分析显示,该遗址粟黍种植和家猪饲养相结合的粟作农业模式在仰韶早期已经建立,并且该遗址在仰韶晚期出现了明显的社会复杂化现象,聚落规模空前扩张,房屋建筑等级化,出现了面积约300 平方米的大型仪式性建筑。

为了探求究竟是什么样的农业策略支撑了中国北方的社会复杂化进程,兰州大学环境考古团队以秦安大地湾遗址为研究对象,从遗址出土的粟作农业系统核心要素——粟、黍和家猪入手,通过猪牙表层残留物中的淀粉粒和植硅体分析重建猪的食谱,通过粟、黍炭化种子的氮同位素分析追踪农田的施肥行为。为了评估施粪肥对粟、黍种子氮同位素的影响,研究团队还在黄土高原东部的传统粟作农业区开展了现代农田试验。

对猪颌骨和炭化种子的直接测年结果和考古文化分期显示,只有1 件猪颌骨来自前仰韶时期,其余34 件猪颌骨应来自仰韶晚期,而炭化种子的年代覆盖了整个仰韶时期。

秦安大地湾34 个仰韶晚期的猪牙残留物样品中,发现了3 764 片来自粟黍稃壳的特征型植硅体,粟黍稃片植硅体的平均含量达57.4%,有6 个样品甚至达到了80%,出现频率高达91.2%。然而,在所有仰韶晚期的猪牙残留物中仅发现15 颗粟类淀粉粒,出现频率极低,仅为17.6%。粟类淀粉粒来自脱壳后的粟黍籽粒,粟黍稃片植硅体来自粟黍稃壳,猪牙残留物中粟黍稃片植硅体与粟类淀粉粒在数量和出现频率上悬殊的对比,说明当时的人用粟黍稃壳喂养家猪。

存在持续的粟黍农田施肥行为

研究团队在黄土高原东部的山西武乡县找到了一块长期施用猪粪的农田,开展了粪肥对粟的氮同位素值影响的现代过程研究。通过测试田内田外的粟、C3和C4 杂草的种子样品,发现田外不受施肥影响的C3 和C4 杂草的氮同位素值很低,均值分别为-1.0‰和-1.5‰,田内长期受粪肥影响的粟的氮同位素值的范围在+4.5‰ ~+9.2‰,均值+6.2±1.2‰,说明施粪肥可以显著提升粟的氮同位素值,考古遗址出土粟、黍的氮同位素值是反映施肥效应的可靠指标。12 份秦安大地湾粟、黍炭化种子样品的氮同位素值在+4.4‰ ~+6.6 ‰,不仅明显高于仰韶时期当地自然植被的氮同位素估计值(+2.5±1.2‰),而且与长期施粪肥的现代农田中的粟氮同位素值相当,说明秦安大地湾遗址仰韶时期存在持续的粟、黍农田施肥行为。

综合多种证据,科研人员得出结论:在5 500 年前,秦安大地湾遗址已经形成了一种高度集约化的农业模式:人吃粟米,猪吃稃壳;圈养家猪,收集粪便;猪粪肥田,维持地力,避免休耕,提高产量。这种农业模式与现代可持续的集约化农业模式完全一致,说明新石器时代晚期的中国北方粟作农业社会,已经通过粟、黍种植与家猪饲养的紧密结合,克服了粟、黍产量低和黄土肥力有限的瓶颈,为当时中国北方的复杂社会发展提供了经济基础。

以色列希伯来大学长期从事中国考古学研究的教授吉迪恩·谢拉克以“新石器时代的农业如何改变中国”为题,对研究成果进行了评述,他说:“这项研究以一个具体的小案例解决了一个大问题——中国北方社会复杂化发展的社会经济背景是什么。”