省际交汇区空间联系格局及影响因素

——以沪苏浙皖“一地六县”合作示范区为例

2022-05-30陈晓华

陈晓华,吴 疆,b

(a.安徽建筑大学建筑与规划学院;b.安徽省城镇化发展研究中心,安徽 合肥 230601)

区域协同发展是缩小区域发展差距、提升经济竞争力以及实现高质量发展的重要引擎。在长三角区域一体化协同发展战略背景下,沪苏浙皖三省一市已成为相互作用、联系紧密的复杂区域体系。随着沪苏浙皖相互依存程度不断加深,省际间经济、社会、空间发展与资源管控的冲突和矛盾亦愈发突出,在区域发展过程中呈现出发展水平时空分异特征。如何突破地域、行政边界以及各种政策制度的约束,建立高水平的区域协同发展机制,对推动省际交汇区区域一体化高质量发展具有重要意义。

省际交汇区是指两个及两个以上省级行政区在交界地带所形成的特定地理空间,省际交汇区的县域行政单元在地理区位、资源条件、文化背景、产业结构等方面具有明显的同质性[1-2]。作为一种特定的地理空间,省际交汇区基于自身的区位优势与资源优势,在区域一体化及协同发展背景下,区域协调职能得以被强化,在面临发展机遇的同时,区域协调与空间组织亦面临越来越多的问题[3]。一方面,行政边界的阻碍作用、市场的分割作用、发展的边缘作用以及政策的导向作用使该类区域难以实现协调发展[4];另一方面,其独特的地理区位优势又使该类地区拥有区际合作的巨大潜力[5]。目前,国内学者对省际交汇区的研究主要集中在区域经济发展差异、城镇化、产业集聚以及区域发展模式[6-9]等,但对于沪苏浙皖省际交汇区县域单元空间联系的分异格局却鲜有研究。

引力模型被广泛应用于“距离衰减效应”和“空间相互作用”的经验研究当中,国内相关学者运用引力模型研究特定区域的空间相互关系和经济联系[10-14]。20世纪中后期,经济学家将万有引力定律引入经济学分析中,并据此建立了潜力模型,通过测算区域节点城市间的相互作用潜力反映该城市集聚要素、资源的能力以及未来的发展潜力[15]。基于此,文章以“一地六县”合作区为研究对象,采用引力模型及潜力模型,通过测算“一地六县”合作区各县市空间联系强度及发展潜力,揭示并分析合作区县域单元的空间联系格局及影响因素,以期为“一地六县”合作区实现协同、绿色、创新、联动及共享的一体化发展路径提供参考。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域概况

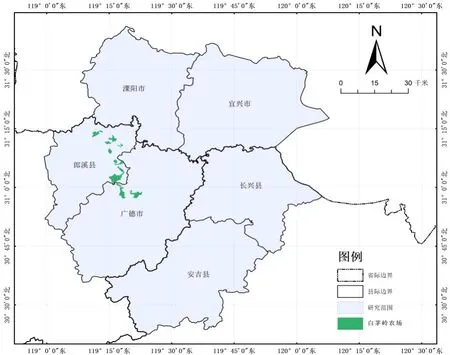

沪苏浙皖“一地六县”合作示范区(原“一岭六县”长三角产业合作实验区)地处苏浙皖省际交汇区、南京都市圈与杭州都市圈双圈叠加区及G60科创走廊核心地带;其战略构想由时任安徽省委书记李锦斌同志于2018年长三角地区主要领导座谈会上首倡提出,其规划建设范围中的“一地”即上海光明集团绿色发展基地——白茅岭农场,“六县”即江苏省溧阳市、宜兴市,浙江省长兴县、安吉县以及安徽省广德市和郎溪县(如图1所示)。

图1 研究区域范围

“一地六县”合作示范区总面积约1万平方公里,截至2019年末,GDP总量为4444.83亿元,常住人口约410万人。合作区内各县市空间邻近、文化相似,但受省际行政边界切变效应影响,各县市发展差异显著。从经济发展水平来看,2019年地区生产总值最高的宜兴市(1770.12亿元)是最低的郎溪县(321.20亿元)的5.51倍。因此,选择以“一地六县”合作示范区为研究区域及案例,探讨省际交汇区的空间联系格局及影响因素,具有显著的典型性。上海市飞地白茅岭农场,与合作区内其他县市空间尺度不同、可比性不强,故本文未将其考虑在内,仅将六县(市)作为研究区域。

1.2 数据来源

相关县市的经济统计数据来自2020年《宣城统计年鉴》《无锡统计年鉴》以及《湖州统计年鉴》,个别县市缺失数据采用相邻年份或所属地级市数据均值予以替代;交通数据中各县市之间最短通勤距离和时间由百度地图官网查询获得,铁路数据由12306客运官网(https://www.12306.cn)查询获得。

1.3 研究思路及方法

首先使用空间相互作用的引力模型定量化测度“一地六县”合作区内各县市空间联系强度;其次利用潜力模型计算各县市空间联系强度的加权总和,即各县市的发展潜力,据此便可度量出各县市在合作区内空间作用的能级。结合引力模型、潜力模型的分析结果,揭示和分析沪苏浙皖省际交汇区“一地六县”合作区的空间联系格局和影响因素。由于修正后的县市质量和县市距离数据量纲不同,因此对数据进行标准化处理。

1.3.1 引力模型

引力模型[16-19]由牛顿万有引力公式衍生而来,用于衡量两县市间空间相互作用力的大小。经典引力模型主要考虑县市经济质量与县市空间距离对县市间相互空间联系的影响,本质上是基于双边关系的静态评价。为增强测算结果的科学性,对“县市质量(M)”和“县市间距离(di)j”进行修正。

引力模型的公式为:

式中:Eab为县市a与县市b之间的空间联系强度;k为经济引力系数,k=1;Ma和Mb分别为县市a和县市b的县市质量;dab为县市a与县市b之间的距离;θ为距离摩擦系数,取值在0.5—3.0内变化,综合考虑相关研究成果[20],本研究确认取值为2。

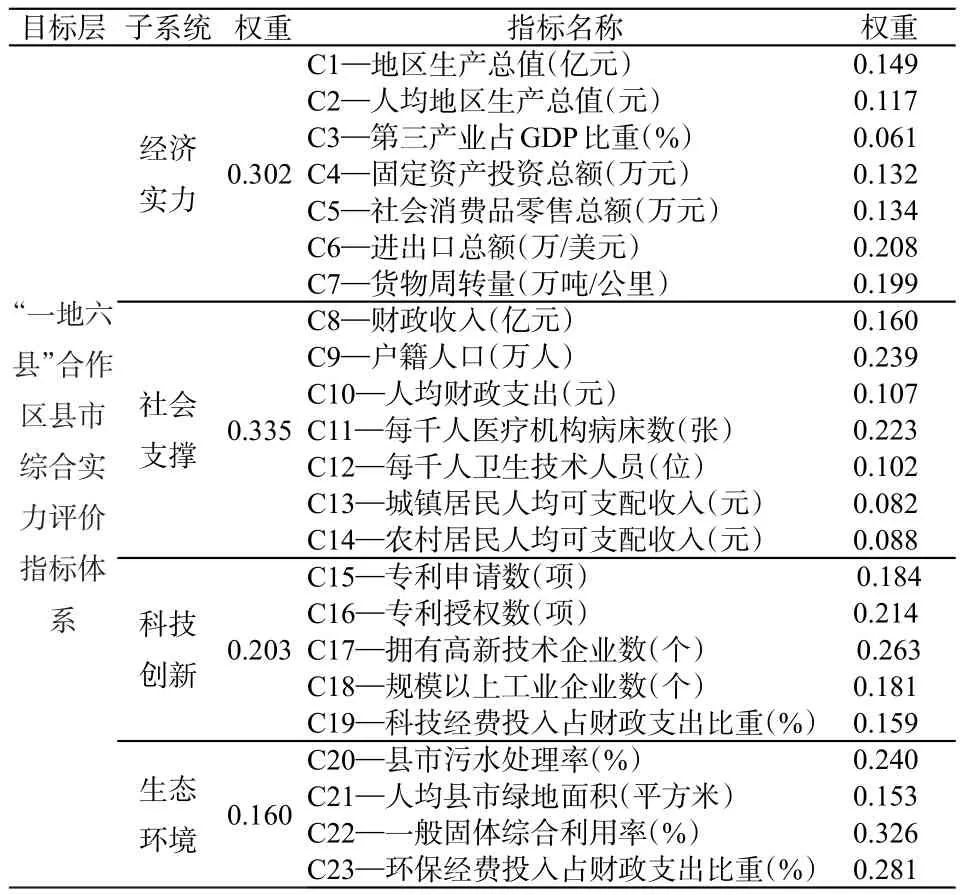

(1)县市质量的确定。县市质量是一个综合的、系统的概念,实质上是县市综合实力的反映。既往研究中,引力模型中仅用GDP与人口规模两个变量描述县市“质量”,不能较为全面反映县市质量构成要素[21-22]。为了使综合实力评价指标体系更具科学性和完整性,基于县市综合实力的内涵和相关逻辑,结合“一地六县”合作区实际情况,从经济实力、社会支撑、科技创新以及生态环境四个能反映出县市综合发展水平的维度构建“一地六县”合作区县市的综合实力评价指标体系,如表1所示。

表1 县(市)综合实力评价指标体系

本研究运用熵权-TOPSIS法[23]评价出合作区内各县市的综合实力。

(2)县市“经济距离”的确定。县市间的“空间距离”难以体现县市间真正的引力关系,空间直线距离代表县市间距离的度量方式也逐渐被经济、时间距离等替代[24-25]。结合“一地六县”合作区各县市统计年鉴中总货运量、总客运量的相关数据以及各县市实际发展现状,发现合作区内各县市间经济社会要素的空间流动以公路运输为主。因此,本研究以公路里程数和时间成本作为县市间“经济距离”参数。计算公式如下:

式中,dab为县市a与县市b之间的经济距离,Dab表示地区a和地区b之间的公路运输距离;Tab表示地区a和地区b之间的公路运输时间。

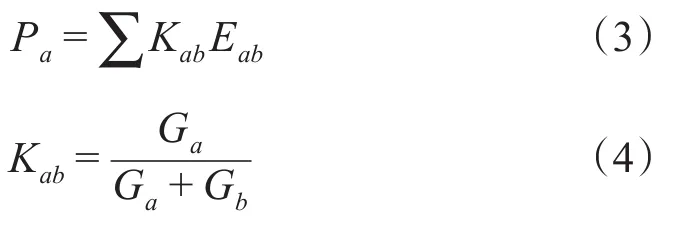

1.3.2 潜力模型 利用潜力模型[26-27]计算一个县市与其他所有县市相互作用量的加权总和,可进一步得到两县市间的空间引力值。由于县市规模不同,各县市对空间引力的贡献具有差异性,规模大的县市对空间引力值的贡献相对较大[28]。因此构建潜力模型需考虑县市规模,本文以各县市的GDP数据表示。其公式为:

式中,Pa表示县市a的潜力值;Eab为县市a与县市b之间的空间联系强度;Kab表示权重,即县市a对空间联系强度Eab的贡献率;Ga和Gb则分别为县市a和县市b的GDP总量。

2 结果与分析

2.1 市县综合实力省际间差距大,行政区经济特征显著

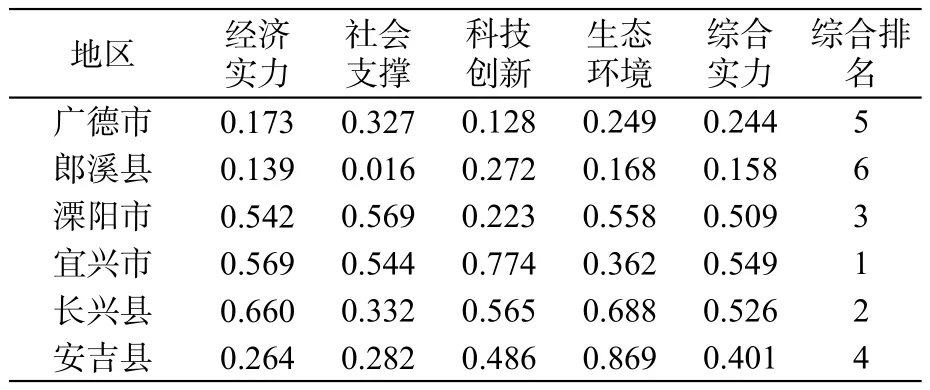

从横向和纵向维度对“一地六县”合作区各县市的各分项实力以及综合实力进行评价,并进行了相对排序(表2)。

表2 “一地六县”合作区各县市分项实力、综合实力及综合排名

总体来说,省际间发展实力差距大,“行政区经济”现象明显;各县市综合发展水平在地理空间上并未呈现明显聚集现象,县域块状经济特征显著。宜兴市综合实力位居合作区首位;溧阳市与长兴县以微弱差距分别处于第二、三位;安吉县位于第四位;广德市及郎溪县分别位于合作区末尾两位。整体来看,宜兴市、溧阳市以及长兴县发展基础较好,综合实力较为接近,但宜兴市以较强的经济实力和科技创新能力与溧阳市和长兴县拉开差距。安吉县经济实力稍弱于长兴县,但其积极践行“两山”理念,实施严格的生态空间管控,生态环境实力补足经济实力的短板,有效促进综合实力的提升。广德市和郎溪县的综合实力低于合作区各县市综合实力的平均水平,与其他县市相比有较大差距。究其原因,一是县市经济发展总量较小,发展基础薄弱;二是科技创新事业的发展对工业发展支撑不足;三是基础设施建设较为薄弱,对外联系能力也弱于其他县市。

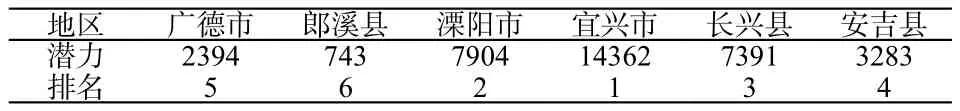

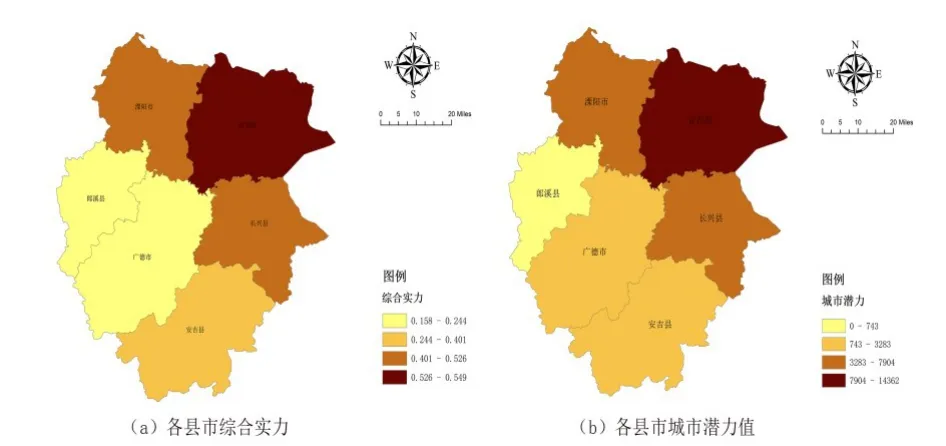

依据潜力模型测算出各县市的之间的发展潜力值,如表3所示。由于合作区内各县市的区域位置、政策导向和经济发展基础等差异,合作区内梯度分异及块状经济特征显著,如图2所示。

表3 “一地六县”合作区各县市发展潜力及排名

图2 “一地六县”合作区各县市综合实力及发展潜力空间分异图

省际尺度上,同各县市综合实力的空间分异特征一样,各县市的发展潜力沿苏浙皖三省的行政边界形成江苏省宜兴市、溧阳市高于浙江省长兴县、安吉县,而浙江省长兴县、安吉县又高于安徽省广德市、郎溪县的苏-浙-皖梯度等级化的空间分异特征。县域尺度上,利用Arcgis软件的自然断点法将“一地六县”合作区各县市的潜力总值划分为四个等级。宜兴市潜力总值位于合作区首位,处于第一等级;长兴县与溧阳市并列第二等级;广德市与安吉县同处于第三等级;郎溪县综合实力及空间联系强度处于合作区最低水平,发展潜力居于合作区最后一级。

2.2 市县间空间联系强度不均衡,空间邻近效应不明显

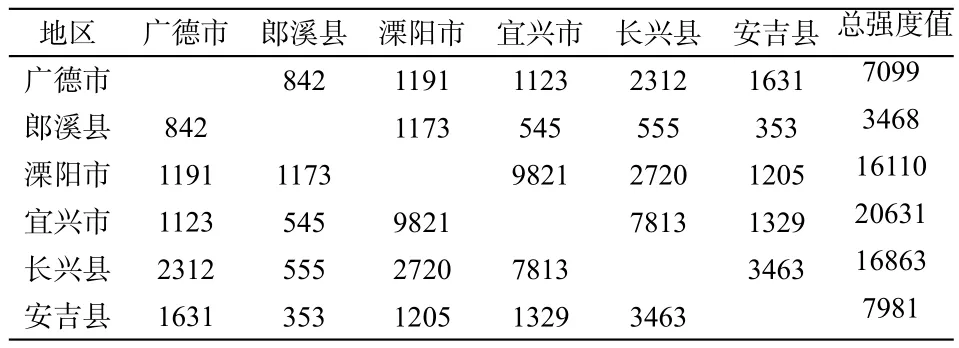

依据修正后的引力模型,测算出各县市之间的空间联系强度,如表4所示。

表4 “一地六县”合作区各县市空间联系强度值

从空间联系强度数值来看,合作区内各县市空间联系强度的平均值为2004,仅有溧阳-宜兴(9821)、宜兴-长兴(7813)、长兴-安吉(3463)、溧阳-长兴(2720)以及广德-长兴(2312)五对县市间空间联系强度值高于平均值;且除溧阳市外,郎溪县与其他县市的空间联系强度值均低于1000以下,郎溪-安吉以353的最低值位于合作区末位,县市间整体差距较大,呈现出两极分化的显著特征。

“一地六县”合作区位于沪苏浙皖省际交汇区的特殊地理区域,使得合作区内各县市发展受到正向“桥梁效应”和负向“切变效应”两种边界效应影响。正向的“桥梁效应”促进合作区内资金、技术、人才等要素高速流通,进而实现区域协同发展,而负向的“切变效应”则阻碍行政区边界两侧县市间生产要素的流动[29]。省际边缘地区对区域内县市发展的“切变”效应更为显著,主要表现为行政区以行政边界作为壁垒限制行政区生产要素向行政区外流出,从而促进生产要素在行政区内高效流动。“一地六县”合作区内整体上所呈现出苏-浙-皖梯度发展差异,也在另一方面反映省内的县市之间强于跨省的县市之间的生产要素的流通以及空间联系,在省际交汇区出现经济、政策等发展洼地。省际交汇地区对边界区域经济要素流动的“切变”效应,大于正向的“桥梁效应”,导致合作区内市县间空间联系强度不均衡,空间邻近效应不明显。

2.3 市县间相互作用不对等,联系网络重心偏向苏浙

“一地六县”合作区空间联系格局的空间分异特征基本印证合作区各县市综合实力及经济距离与各县市对外空间联系强度成正比;县市间空间联系强度与各县市的经济水平和经济距离基本对应。县市发展基础的优劣和“行政区经济”促使了县市块状经济特征显著;省际行政边界的壁垒一定程度上更加阻碍了县市间发展要素的跨省流通,造成县市间空间联系强度不均衡、相互作用不对等,形成了“强弱型”省际交汇区,空间邻近效应不显著。

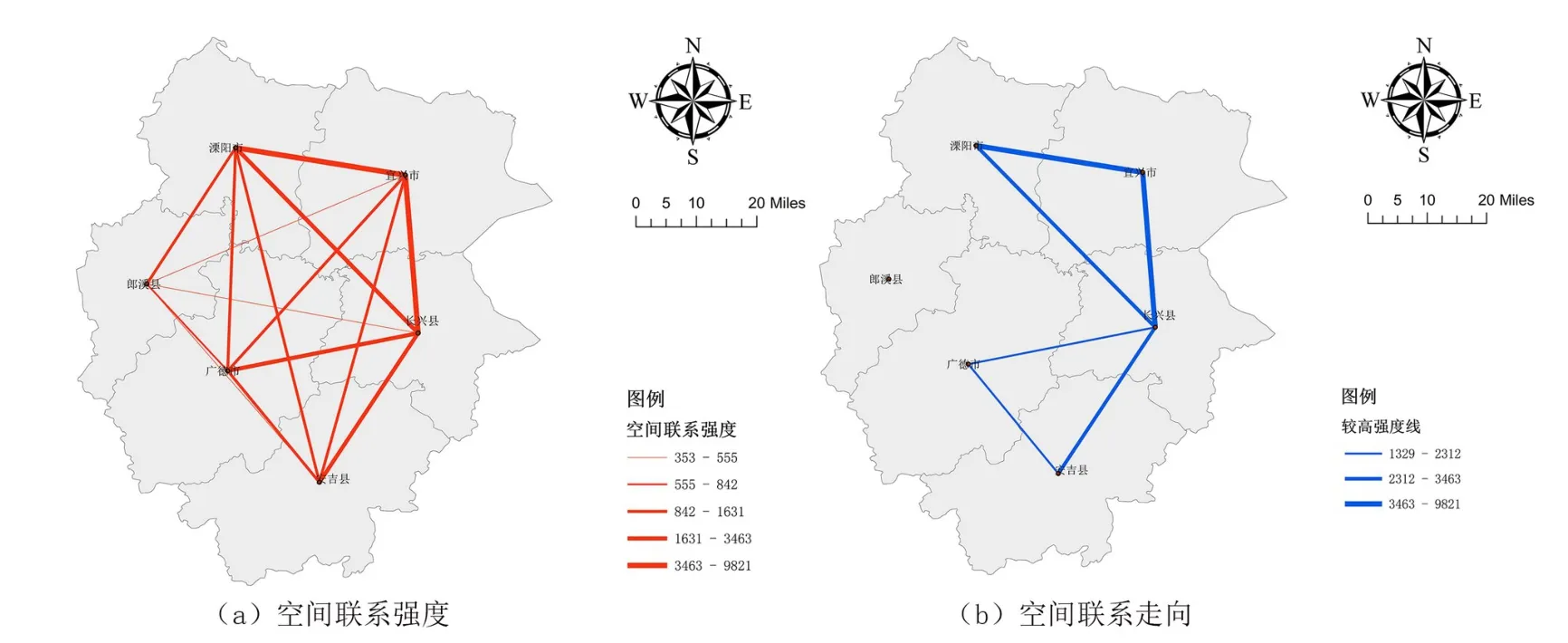

将“一地六县”合作区内空间联系强度值高于1000的几个县市相互连接起来,得到相应的空间联系走向图,如图3所示。可以发现,“一地六县”合作区内形成了以溧阳、宜兴、长兴为中心,以溧阳-宜兴-长兴-安吉为主要发展轴,溧阳-长兴、长兴-广德、安吉-广德为次要发展轴的反“C”字型空间联系格局。整体来看,合作区内空间联系格局的重心更加偏向宜兴市、溧阳市及长兴县等江浙地区县市。

图3 “一地六县”合作区各县市空间联系强度及空间联系走向图

2.4 空间联系格局影响因素

县市间的空间联系格局受多种因素影响。经济发展基础在一定程度上影响县市之间生产要素的流动水平,区域交通对合作区内跨省衔接同样有着较大制约作用。此外,省际行政边界壁垒以及政府政策导向也是影响区域间人员和资本流动意向的重要因素。综合研究结果,“一地六县”合作区空间联系格局的主要影响因素如下。

2.4.1 经济发展基础 区域空间联系强度与地区的县市综合实力成正比,综合发展实力是合作区空间联系格局出现梯度分异的根本原因。即便各县市地理位置较为接近、整体资源禀赋相似、产业结构较为趋同,但苏浙县市的经济基础强于安徽地区的县市。截至2019年,“一地六县”覆盖的六个县市中仅有江苏宜兴市和溧阳市GDP总量跨过了千亿门槛,其他四个县市的GDP总量均在千亿元以下。

2.4.2 区域交通联系 合作区内安徽省县市的交通条件和基础设施建设落后于江浙地区,制约了县市间的空间联系,增加了县市间的沟通成本,阻碍省际交汇地区县市间发展要素的空间流动。整体而言,“一地六县”合作区城际交通跨省衔接不足,虽然近年来商合杭高铁、溧黄高速等建成通车,但“一地六县”的客运交通体系、低成本大宗物流交通建设和高端及时性交通设施建设等仍待加强,省际交汇区交通枢纽功能难以得到有效发挥。

2.4.3 行政边界壁垒 行政边界的壁垒是区域产生经济发展差异和的重要影响因素,尤以省际交汇地区为甚。合作区内各县市地缘相近、人缘相亲,但受行政区壁垒的影响,各县市在经济社会发展布局时更多注重行政区管辖范围内的基础设施建设,阻碍了省际县市发展要素的高效流动,割裂了区域之间的空间联系。在行政区划的刚性束缚下,合作区内各县市之间的协调和合作机制仍不够完善,各行政区主体仍以各自行政区发展为主,难以展开跨区域资源联动开发从而实现合作与共赢,“切变效应”大于“桥梁效应”。

2.4.4 政府政策导向 政府政策的导向和引导在区域经济发展建设中产生的作用同样十分重要,是促进区域经济发展的重要推动因素。行政区在县市发展方向和空间布局中往往更加重视核心地区的发展和规划,对行政区边缘地区发展的支持力度较弱。此外,江苏、浙江有关县(市)对“一地六县”合作区的知晓度、认可度不高,参与积极性较低;合作区范围内县市间发展基础、发展阶段、发展水平及资源禀赋存在较大差异,各县市发展诉求具有差异性,难以形成降低行政壁垒的政府合作机制。

3 结语

3.1 结论

本文将“一地六县”合作区假设为一个封闭系统,但从各县市的空间联系强度和发展潜力的对比上,仍可以看出各县市空间联系格局以及强度上的差别。通过分析,得出如下结论:

(1)“一地六县”合作区内各县市综合发展实力省际间差距较大,县域块状经济特征显著;市县间空间联系强度不均衡,空间邻近效应不明显;市县间的空间相互作用不对等,空间联系网络的中心仍然偏向于苏浙的四县市。整体而言,“一地六县”合作区内形成了以溧阳、宜兴、长兴为中心,以溧阳-宜兴-长兴-安吉为主要发展轴,溧阳-长兴、长兴-广德、安吉-广德为次要发展轴的反“C”字型空间联系格局;发展潜力呈现苏-浙-皖梯度发展差异,各县市沿苏浙皖三省的行政边界形成等级化空间特征。

(2)区域空间联系强度与地区的县市综合实力成正比,尤其是与县市经济实力密切相关。区域空间联系强度受距离衰减规律制约明显,交通运输是区域间县市流高效流通和空间联系的动脉,道路网系统的改善和运输能力的提高都将有效缩小区域间的空间距离和经济距离,使县市间空间联系更加密切,促进空间联系强度大幅提升。

(3)“一地六县”合作区作为强弱型省际交汇区,受经济发展基础、区域交通联系、政府政策导向、省际行政边界壁垒以及空间关系等综合因素影响下,各县市“行政区经济”现象显著。“行政区经济”很大程度上抑制了生产要素实现跨行政区的自由流动[30],导致省际交汇区县市发展两级分化、协同发展水平较低,产生的“桥梁效应”小于“切变效应”。

3.2 建议

根据上述分析结果,结合区域一体化的趋势和协同发展战略,针对“一地六县”合作区的区域协同发展提出如下建议。

3.2.1 打破省际行政壁垒,实现协同发展 坚持合作区建设“一盘棋”思想,深入推进苏浙、皖沪、皖苏、皖浙双边合作、积极开展合作区各县市多边合作。整合政府、市场及社会等多元主体的力量和资源,构建高层次、多方面的区域协同发展机制。通过增强政策的协同性,降低行政壁垒,实现县市之间发展要素跨省高效流动,发挥市场机制对各项资源要素配置的决定作用,推动“行政区经济”向“经济区经济”转变,实现区域协同发展。

3.2.2 加强省际产业合作,实现创新发展 各县市结合自身发展定位和资源优势,形成优势互补、分工明确、竞合共存、错位发展的产业梯度结构和区域“比较优势”,避免合作区内部同质竞争,形成较为明晰的分工格局;共同谋划、推进合作区重点区域和重大项目,谋划共建航天科技产业园,做优做强县市自身产业平台。推动产业创新转型,培育壮大新兴产业,前瞻布局未来产业,合力打造产城融合创新区,将“一地六县”合作区打造开放型经济新高地。加强科技创新,打通G60科创成果的转化承载通道。以发展“高、新、绿”产业和未来产业为主攻方向,加快产业向数字化、智能化转型,构建区域产业链协同发展新模式。

3.2.3 锚固生态环境基底,实现绿色发展 深入践行“两山”理念,积极培优生态产业,擦亮绿色发展底色。衔接上海光明集团龙头的带动作用,探索创建“农场+农民+集团+政府”四位一体的园区合作新模式,形成“殷实农场皖南模式”,全力打造上海光明集团绿色基地。积极推动生态经济化,充分利用白茅岭农场、军天湖农场,与上海合作共建服务上海、面向长三角、辐射全中国的特色农产品产供销一体化大平台,打造绿色农产品生产加工供应项目。依托合作区优良生态本底、特色农业优势及独特旅游资源,集聚发展生态绿色产业,实现合作区绿色发展。

3.2.4 强化跨省交通衔接,实现联动发展 深入推进交通互联互通,加强跨省铁路、高速公路、国省干线的衔接,加快融入“轨道上的长三角”。加强郎溪与宜兴、长兴的交通基础设施建设,尽快实现省际组团的无缝对接。加快综合交通建设,以公路为龙头,实现公路、铁路、水路和空路立体四路齐头并进,加快换乘系统建设、枢纽场站建设,形成多种交通运输形式的无缝化衔接。构建便捷高效的城际交通网,实现“一地六县”区域内部城际快速直连,进而逐步实现与长三角区域其他县市快速通勤。

3.2.5 推进基础设施建设,实现共享发展 塑造公共服务新格局,推进基础设施建设,加强社会基础保障。积极引入优质医疗资源,合作打造健康医疗服务、养生养老基地。建立公共卫生等重大突发事件应急体系,强化医疗卫生物资储备。在交通出行、旅游观光、文化体验等方面率先实现“同城待遇”。加快建设高效泛在信息网络,建设“一地六县”合作区智慧大脑,推进跨省域数据信息共享。推动“一地六县”基本公共服务保障区域协作联动,推动教育高层次人才培训体系互动融合和优质医疗资源共享,实现“一地六县”合作区共享发展。