北天山后峡盆地地质特征及形成演化*

2022-05-30梁则亮姜颜良冀冬生吴孔友肖立新赵进雍

梁则亮 姜颜良 冀冬生 吴孔友 王 俊 肖立新 赵进雍

1 中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,新疆乌鲁木齐 830013 2 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580

1 概述

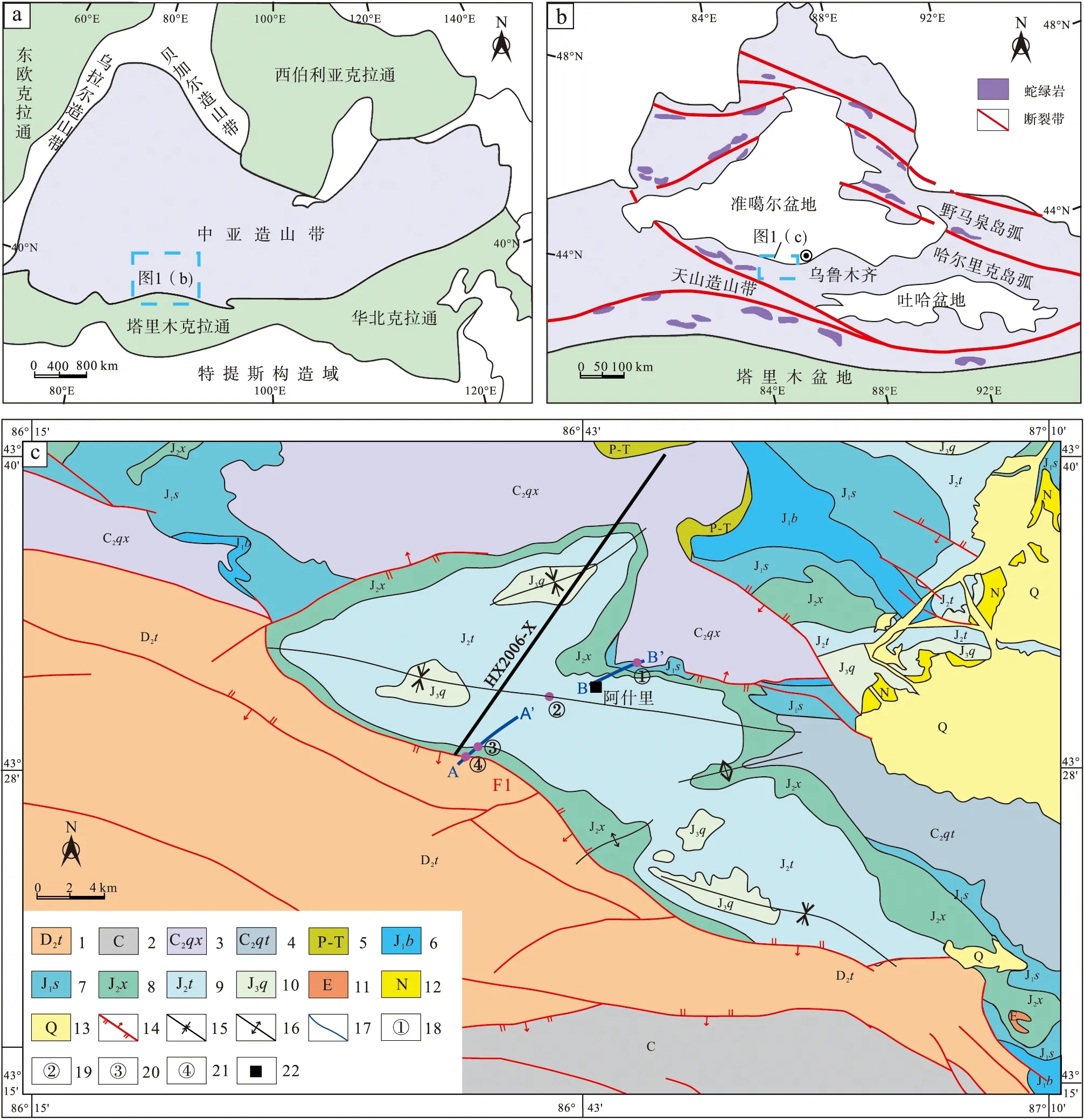

夹持在东欧、西伯利亚、塔里木和华北克拉通之间的中亚巨型复合造山带是全球规模最大的显生宙增生造山带(图1-a)(Keltyetal.,2008;Xiaoetal.,2010)。与环太平洋造山带、阿尔卑斯—喜马拉雅造山带不同,中亚巨型造山带以古生代多陆块拼合造山和中新生代山盆耦合为重要特征(方世虎等,2005)。天山造山带是中亚巨型复合造山带的中国境内部分,位于哈萨克斯坦—准噶尔板块与塔里木板块的汇聚部位。近年来,伴随着油气的大规模勘探开发,在天山造山带两侧的准噶尔盆地和塔里木盆地的中新生代地层中相继发现了大量的油气资源,使天山造山带中新生代构造演化历史及其与两侧盆地之间的盆—山耦合关系成为研究的热点(汤良杰等,2012;朱志新等,2013;石鑫等,2018;王凯等,2019;王熠哲等,2019;朱明等,2020)。现有研究和油气勘探表明,天山两侧前陆冲断带油气源区与中生代侏罗纪地层关系密切(王彦君,2020;许淑梅等,2020;王珂等,2021)。然而,对于天山地区的研究,目前主要集中在古生代地块间的拼贴碰撞历史方面。上述工作对研究天山的构造演化及盆—山耦合关系至关重要,但目前对天山及邻区中生代特别是侏罗纪盆地的面貌和盆山关系还有不同的认识(汤良杰等,2012;杨威等,2017;秦翔,2021),特别是对天山内部中生代小型沉积盆地的研究较少,而该类盆地的构造属性及其成因演化可能更直接地反映天山的构造演化历史及盆—山耦合关系,是认识天山地区晚古生代陆块拼合和新生代山盆耦合、陆内再造山的窗口。

1—上泥盆统天格尔组;2—石炭系;3—中石炭统前峡组;4—下石炭统奇尔古斯套群;5—二叠系至三叠系;6—下侏罗统八道湾组;7—下侏罗统三工河组;8—中侏罗统西山窑组;9—中侏罗统头屯河组;10—上侏罗统齐古组;11—古近系;12—新近系;13—第四系;14—逆断层;15—向斜;16—背斜;17—实测路线;18—不整合超覆点位;19—开阔向斜核部点位;20—紧闭背斜核部点位;21—盆山断层接触点位;22—地名图1 中亚造山带构造位置(a,据Xiao et al.,2010;有修改)、新疆北部构造单元(b,据李忠等,2003,有修改)和后峡盆地地质简图(c)Fig.1 Tectonic location of the Central Asian Orogenic Belt(a,modified from Xiao et al.,2010),tectonic unit of northern Xinjiang(b,modified from Li et al.,2003)and geological diagram of Houxia Basin(c)

后峡盆地是位于北天山造山带内的中生代小型山间盆地,仅有少数学者对后峡盆地的沉积地层特征(方世虎等,2005;郭召杰等,2005;房亚男等,2016)、逆冲断裂特征(李丽等,2008)及盆地格局(方世虎等,2005;郭召杰等,2005)进行了研究。郭召杰等(2005)依据沉积学研究和古流向统计分析,认为后峡盆地在侏罗纪不是一个独立的盆地,而是与准噶尔南缘相连的统一盆地;并根据磷灰石裂变径迹年龄,结合构造分析资料,提出是晚新生代以来的天山快速隆升过程和前陆冲断推覆构造,分隔了后峡盆地和天山北缘侏罗系。李丽等(2008)依据野外与区域资料研究了后峡盆地内部发育的逆冲推覆构造,认为天山地区在晚中生代存在1期显著的构造—热事件,后峡盆地发育的逆冲推覆断层就是该时期的产物。除了上述学者对后峡盆地进行的初步研究之外,目前尚没有其他学者对后峡盆地的成因、构造变形特征及形成演化进行相关研究。为了进一步明确后峡盆地的发育特征及成因演化,本次研究综合利用野外踏勘、地震相解释、平衡剖面恢复等研究手段,将野外实测调查、室内分析和前人研究成果结合起来,对北天山后峡盆地地质特征及其成因和演化进行了系统研究。该成果对明确天山造山带的构造演化及指导相邻盆地油气勘探具有重要意义。

2 区域地质背景

后峡盆地是天山北麓准噶尔盆地南缘的一个小型山间坳陷,呈东西走向,海拔在2000 m以上,盆地东宽西窄,东西长40~50 km,南北宽5~15 km,平面上呈楔状(图1)。该盆地距乌鲁木齐市约60 km,行政区划属新疆乌鲁木齐县管辖,区域内侏罗纪煤系地层出露较好,是重要的煤炭基地。大地构造位置位于天山兴蒙造山系准噶尔—吐哈地块中西部准噶尔地块与依连哈比尔尕—博格达裂陷盆地交界处的晚古生代巴音沟裂陷槽中(匡薇等,2017)。前寒武纪以来经历了漫长而复杂的构造运动,石炭纪是该区最重要的板块碰撞、陆内造山运动时期,主要表现为褶皱带隆升、古海域面积从缩小到消失、岩浆岛弧和増生杂岩等地质体间的碰撞拼贴(李丽等,2008)。这一过程背后最主要的动力来源是泥盆纪之后位于天山造山带南部的塔里木古陆向北做长距离推挤(崔建军,2006)。侏罗纪早期,准平原化的天山地区处于板内伸展作用阶段(舒良树等,2004),多处见早侏罗世地层与古生代地层呈正断层接触,断面中—高倾斜,其上被新近纪岩层近水平覆盖。高精度地震资料分析及盆地构造沉降与地层层序和岩浆活动分析结果也显示,早侏罗世—中侏罗世早期准噶尔盆地南缘处于弱伸展环境(陈发景等,2005;何登发等,2018);中侏罗世—晚侏罗世,受周缘块体调整影响,盆地处于压扭活动期(何登发等,2018),使得该地区在侏罗纪经历了一个伸展—挤压的完整旋回。杨庚和钱祥麟(1995)、王彦斌等(2001)、陈正乐等(2006)和宫红良等(2007)通过磷灰石裂变径迹测年和隆升剥蚀研究认为,天山造山带在晚中生代存在显著的构造—热作用事件,发生了明显的快速隆升。后峡盆地是在这种大聚合的背景下的1次小开合,经历了多期构造运动的叠加。

3 地层学特征

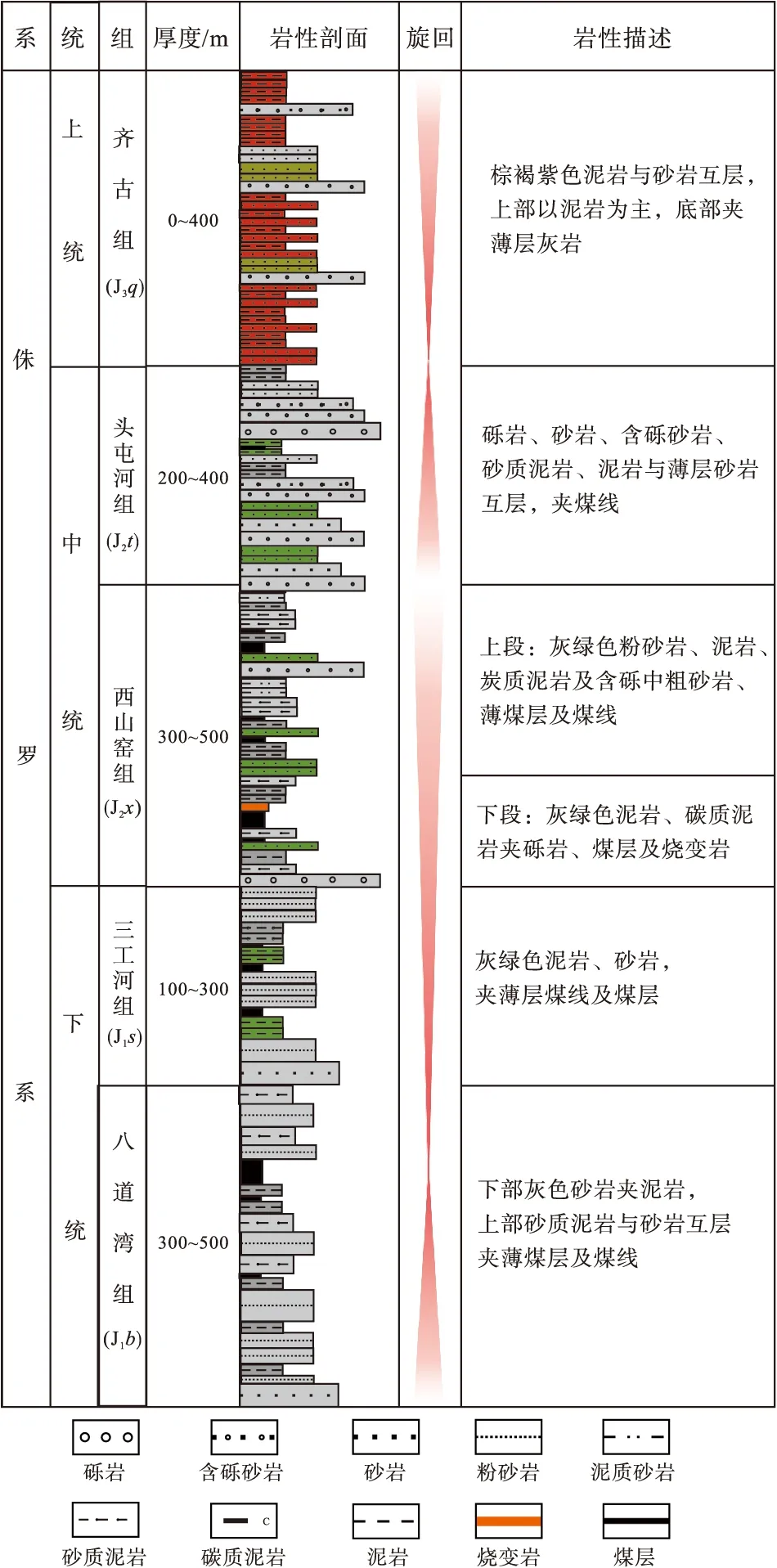

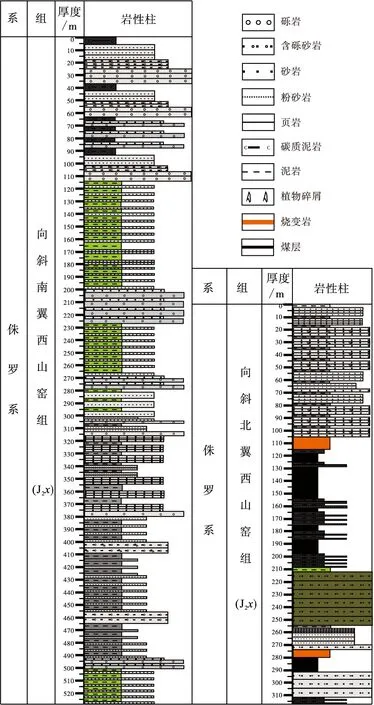

图2 北天山后峡盆地侏罗系综合柱状图(旋回划分参考鲍志东等,2002;金若时等,2016;董雪洁,2019)Fig.2 Comprehensive column of the Jurassic in Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt(cycles division after Bao et al.,2002;Jin et al.,2016;Dong,2019)

对后峡盆地地质资料分析发现,该盆地的基底主要由上泥盆统天格尔组(D2t)和下石炭统奇尔古斯套群(C1qt)、中石炭统前峡组(C2qx)组成,以灰质砂砾岩和凝灰质角砾岩为主(时小松等,2018),主要出露于盆地的边界。基底之上依次沉积了下侏罗统八道湾组(J1b)和三工河组(J1s)、中侏罗统西山窑组(J2x)和头屯河组(J2t)、上侏罗统齐古组(J3q)及新生代沉积,缺失二叠系、三叠系和白垩系(图2)。下石炭统奇尔古斯套群主要为一套浅海—半深海沉积,岩性为灰黑色凝灰质粉砂岩、细砂岩、砂砾岩、泥质硅质岩和灰黑色凝灰岩、凝灰质角砾岩、凝灰砂岩及少量的钠长石化硅质岩,厚度大于500 m(郭召杰等,2005;李丽等,2008),与下伏天格尔组为断层接触。侏罗系与石炭系呈明显的角度不整合接触。下侏罗统八道湾组至中侏罗统西山窑组为连续沉积,中侏罗统头屯河组至上侏罗统齐古组(J3q)亦为连续沉积,但由于准噶尔盆地发生由弱伸展拗陷向挤压性盆地的转变,造成了西山窑组与头屯河组之间呈不整合接触(张弛等,2021)。各地层在盆地的出露特征、沉积特征显示了较大的差异性。

八道湾组为一套以湖相、湖泊—三角洲相、冲积扇相为主的沉积(李丽等,2008)。底部以发育冲积扇沉积为特征;下部为厚层状砂砾岩和碳质泥岩夹煤层交替沉积,其中厚层砂砾岩含较多透镜体,单个透镜体向上粒度逐渐变细,发育大型交错层理,底部见明显的冲刷构造;中部发育2套含煤地层;上部为湖相、湖泊—三角洲相暗色泥岩夹薄层砂岩。

三工河组多出露于后峡盆地北西向和南东向边缘,为一套以湖泊—三角洲相为主体的沉积(李丽等,2008)。岩性为灰绿色、灰色泥质粉砂岩、粉砂质泥岩,夹中—细砂岩、粉砂岩与泥岩互层,含植物碎片化石。底部为灰白色、深灰色砂砾岩,砾径3~10 mm,呈次圆状,分选性较差,可见炭化植物碎屑。

西山窑组多呈条带状出露于后峡盆地周缘,为一套湖沼相的煤系地层(李丽等,2008),厚度介于300~500 m之间,煤层层数多、厚度大、稳定性好,为该地区主要的含煤层位。厚煤层普遍集中在西山窑组中下部,是良好的区域性对比标志;上部多为薄煤层或煤线,见大面积烧变岩。根据沉积特征和岩性旋回,将西山窑组分为2段:下段以细粒相岩层及煤层为主,为一套湖泊相、湖滨相、泥炭沼泽相沉积(黄福清,2012),由深灰色、灰白色粉砂岩和细砂岩、灰绿色泥岩和碳质泥岩、灰白色厚层状中粗砂岩和含砾中粗砂岩、煤层及烧变岩组成;上段以细粒相岩层为主,为一套河流相、沼泽相沉积(黄福清,2012),由灰绿色、灰白色粉砂岩、泥岩、碳质泥岩及中细砂岩、含砾中粗砂岩、薄煤层及煤线组成。

头屯河组在后峡盆地出露较全,岩性较粗,砾岩含量多。下段主要为黄绿色、灰绿色砂砾岩粗粒沉积,交错层理发育,纹层高角度斜交,多套砂体叠置切割。上段岩性为灰白色、灰绿色泥岩、灰白色中细砂岩、含砾中砂岩、粉砂岩夹泥灰岩。自下向上,紫色红、褐红色粉砂岩、泥岩条带逐渐增多,反映了水体变浅、气候干旱的古环境。该套沉积具典型的“二元结构”,表现出“泥包砂”的特征,且单套砂体底部可见冲刷面,垂向上呈正韵律,具有典型的河流沉积特征(张弛等,2021)。

齐古组为一套河湖相红色、褐红色碎屑岩夹少量凝灰岩、凝灰质砂岩、灰绿色砂质泥岩、砂岩。岩相、岩性比较稳定,单套砂体底部可见泥砾,磨圆度较高,多呈次圆状。发育槽状交错层理、板状交错层理等牵引流成因沉积构造,未见植物化石。在后峡盆地该套地层剥蚀严重,仅局部出露。

4 地质构造特征及其成因

4.1 地质构造特征

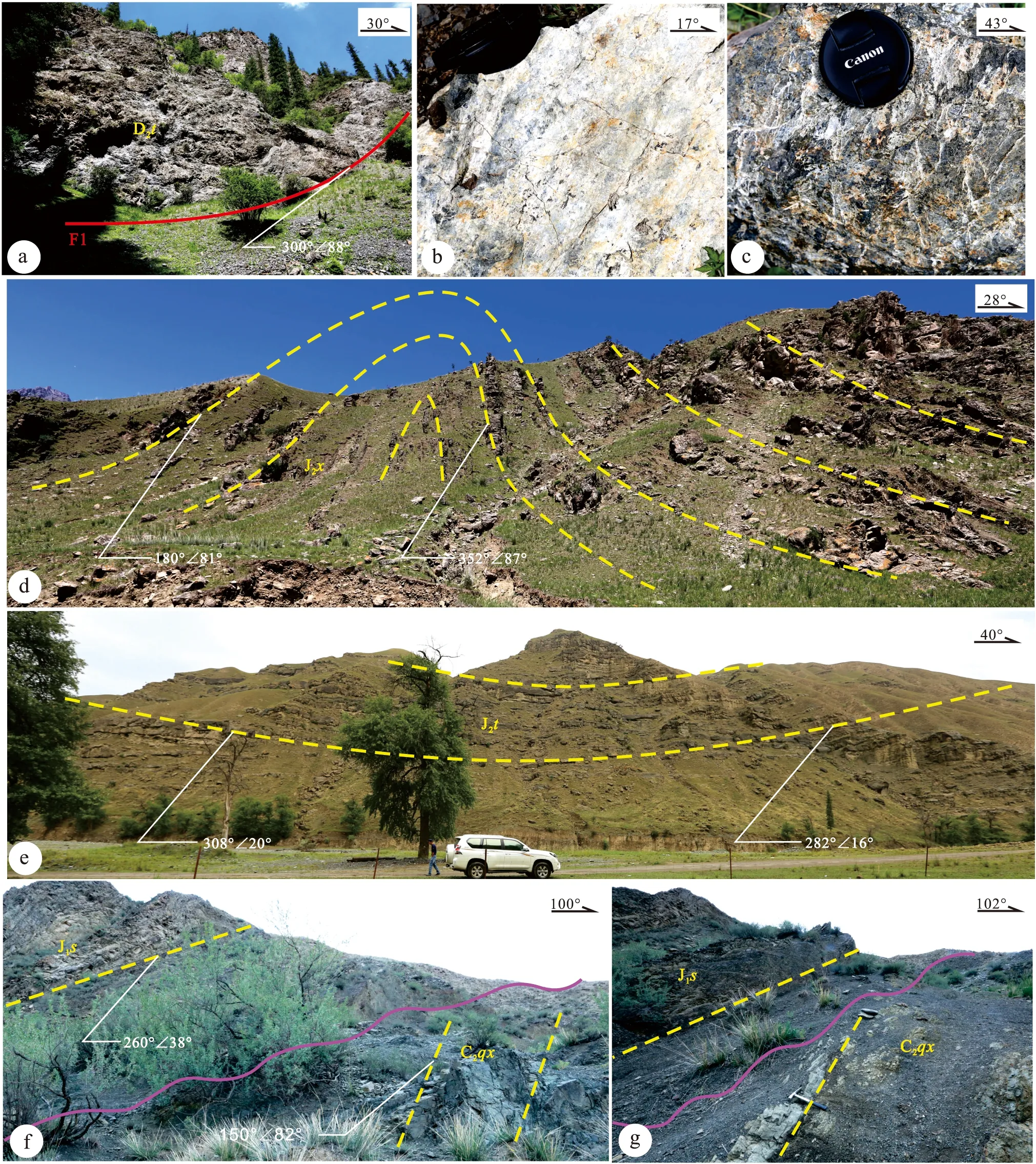

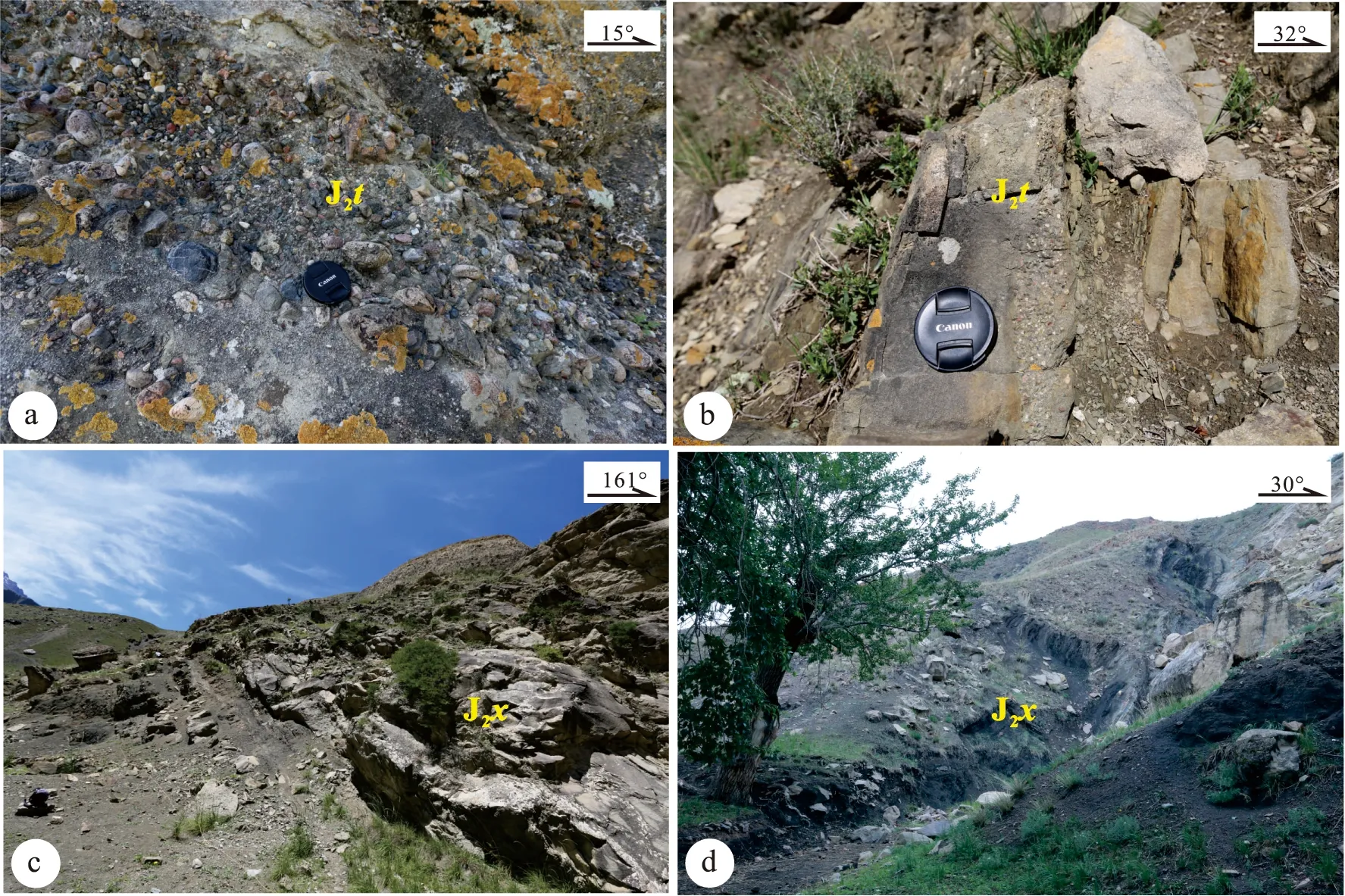

受区域差异升降运动的控制,后峡地区泥盆系、石炭系形成高山,而中生界赋存在相对低洼区域(时小松等,2018)。后峡盆地形态主要受基底坳陷构造活动的控制:在盆地南界发育1条走向近东西、南倾北冲的高角度边界逆冲断层F1,倾角70°~80°,上盘为上泥盆统天格尔组,下盘为侏罗系,控制着盆地的侏罗纪地层沉积。野外实测发现,F1断层破碎带宽度可达500 m(图3-a),发育大量的断层角砾岩(图4-c)、碎裂岩和断层泥,也可见断层擦痕(图4-b)。依据穿过后峡盆地的典型NE-SW向地震剖面解释(测线HX2006-X,图5),认为后峡盆地中部和北界也发育有逆冲断层F2和F3,但断层倾角比南界的逆冲断层小。中部发育有1个背斜构造,其与逆冲断层F2明显具有成因联系,且F2在近于地层浅处产状明显变缓,上盘地层向上逆冲形成蛇头构造。

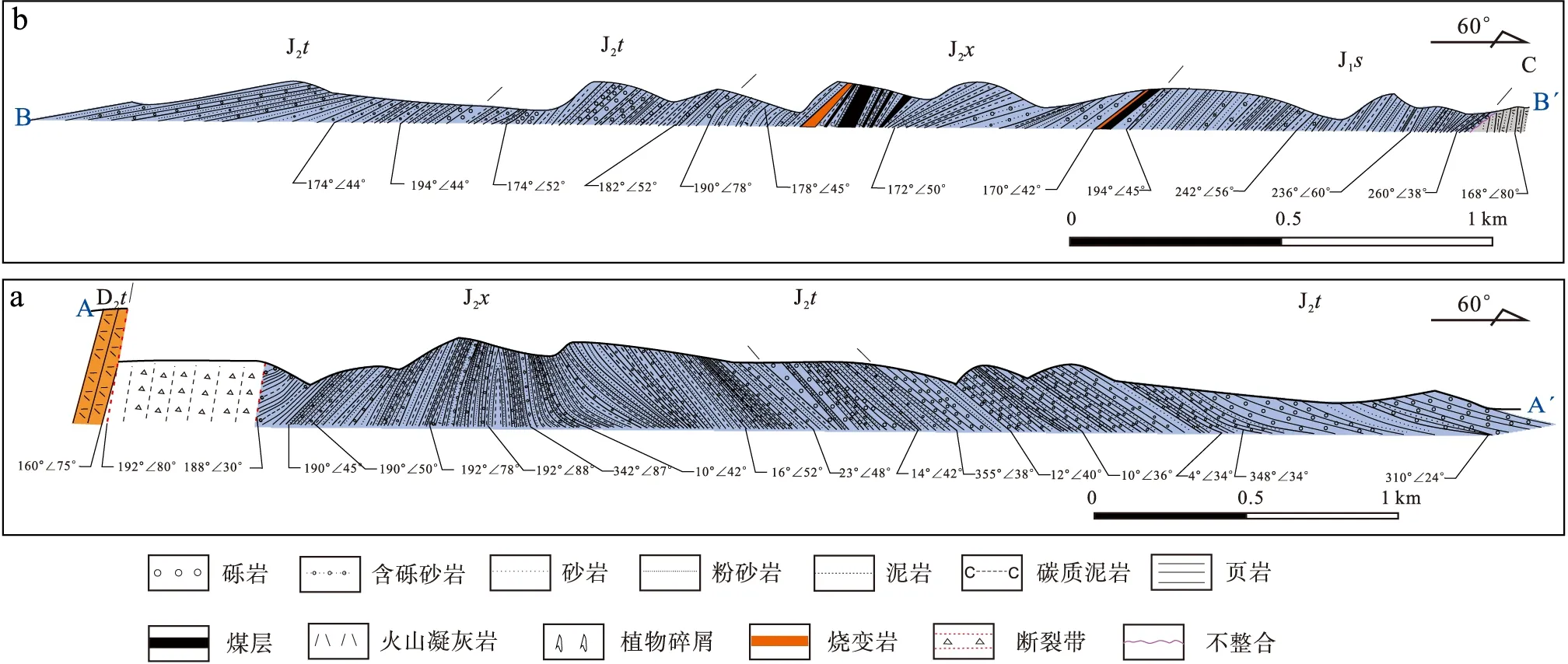

图3 北天山后峡盆地侏罗系实测剖面(剖面位置见图1)Fig.3 Field measured section of the Jurassic in Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt(section location shown in Fig.1)

a—盆地边界逆冲断层F1(位置43°27′24.59″N;86°37′18.82″E);b—断层擦痕(位置43°27′24.50″N;86°37′19.64″E);c—断层角砾岩(位置43°27′26.78″N;86°37′22.89″E);d—紧闭背斜转折端(位置 43°28′6.85″N;86°37′55.99″E);e—开阔向斜转折端(位置 43°29′41.24″N;86°41′11.80″E);f—超覆不整合接触关系远景(位置43°31′45.36″N;86°46′19.42″E);g—超覆不整合接触关系近景(位置43°31′46.32″N;86°46′18.67″E)图4 北天山后峡盆地侏罗系构造特征Fig.4 Outcrop characteristics of the Jurassic field geological structure in Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt

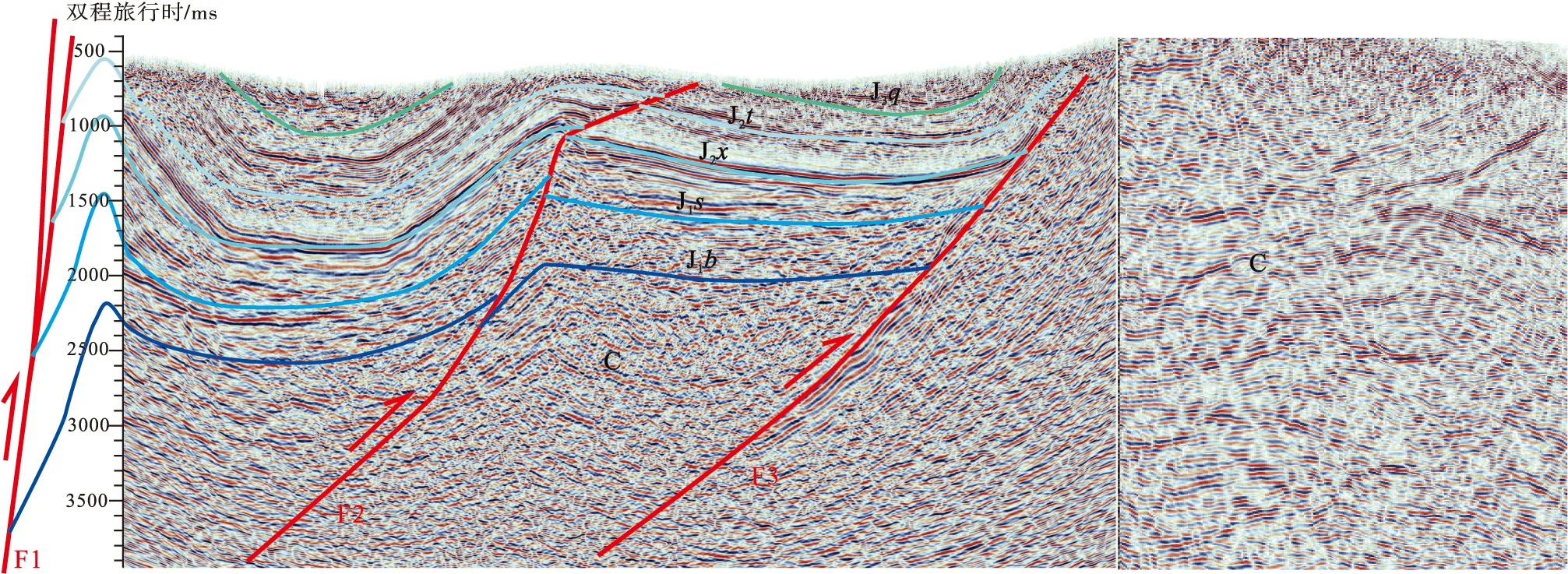

图5 北天山后峡盆地地震剖面解释(剖面位置见图1:HX2006-X)Fig.5 Seismic interpretation of Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt(profile position shown in Fig.1:HX2006-X)

将地震剖面解释与野外实测相结合进行“地质戴帽”,可见后峡盆地发育的3条断层在剖面上构成逆冲叠瓦状构造,南部盆地边缘处发育1个紧闭背斜,背斜北翼地层沿走向发生“S”型挠曲现象(图3),使局部地层产状发生了较大的变化。挠曲构造以北的地层产状逐渐变缓,倾角介于 20°~50°之间。背斜南翼地层受挠曲构造的影响,倾角明显大于北翼,在40°~90°之间。向斜则比较平缓开阔(图3;图5),整体具隔槽式褶皱的特点。野外踏勘中也发现,在盆地北部盆山交界处的侏罗系三工河组地层产状为260°∠38°,下伏奇尔古斯套群产状150°∠82°,2套地层之间呈明显的超覆不整合接触关系(图3-b;图4-f)。

4.2 地质构造成因分析

在安德森模式中,浅层地层条件下发育的逆冲断层常是低角度的(戴俊生,2006),受区域差异升降运动的控制。而后峡盆地侏罗系虽然埋深较浅,但盆地两侧都发育高角度的逆冲断层,特别是在盆地南界发育的高角度逆冲断层位于紧闭同斜褶皱的一翼,并且断层倾向与褶皱轴面倾向一致,倾角也大致相同,属于典型造山带中与褶皱同时发育的高角度逆冲断层,故推测其成因是在水平侧向挤压下造山带物质垂向差异塑性流动的一种表现(戴俊生,2006)。区域资料特别是磷灰石裂变径迹测试结果表明,天山造山带在中生代中晚期经历了1次重要的构造隆升事件(杨庚和钱祥麟,1995;王彦斌等,2001;郭召杰等,2005;陈正乐等,2006;宫红良等,2007),因此后峡盆地遭受的自南向北的水平侧向挤压可能就来源于此事件,发育的逆冲叠瓦状构造属于该期山脉隆升事件的构造表现。另外,笔者认为在早侏罗世—中侏罗世早期,准噶尔盆地南缘处于弱伸展环境,后峡盆地两侧发育的高角度逆冲断层在该时期应该是高角度正断层,这符合安德森断层成因模式;到了中侏罗世—晚侏罗世,研究区经历了较强的构造隆升事件,使先前形成的正断层发生反转,强烈的水平侧向挤压使反转构造表现出逆冲断层的性质。根据区域地质资料分析和前人研究成果,结合野外实测,认为后峡盆地地震剖面显示的3条断层应属于中生代中晚期形成的逆冲断层(图5)。

5 讨论

5.1 沉积物来源

郭召杰等(2005)、方世虎等(2005)对后峡地区侏罗系中可以用来判断古流向的斜层理、不对称波痕等沉积构造进行了统计,认为后峡地区八道湾组、三工河组、西山窑组的古流向主要是N-NW向,天山是该地区的重要物源区,其对后峡地区早侏罗世沉积具有持续控制作用。这表明至少在早、中侏罗世,后峡盆地还不是独立的沉积盆地,而是与准噶尔盆地南缘处于同一沉积水体,属于准噶尔南缘沉积盆地的边缘相,因此现今看到的后峡残留山间坳陷,应是后期构造运动分隔所致。方世虎等(2004a,2004b)研究表明,分隔后峡山间坳陷和山前盆地的卡拉扎背斜的形成年龄为10 Ma左右,也就是说原属同一个侏罗纪盆地的后峡盆地与头屯河地区被分隔开来的时间在10 Ma前后。野外观察及地震剖面显示,后峡盆地北侧侏罗系与下覆地层呈超覆不整合接触关系,也证实了侏罗纪时,石炭系基底为一处水下低突起,并未隆升成山来分隔盆地南北的沉积地层。

图6 北天山后峡盆地开阔向斜南翼和北翼中侏罗统西山窑组地层对比Fig.6 Stratigraphic comprison of the Middle Jurassic Xishanyao Formation between south and north wings of open syncline in Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt

a—开阔向斜南翼头屯河组地层粒度特征(位置43°28′36.51″N;86°38′45.05″E);b—开阔向斜北翼头屯河组地层粒度特征(位置43°31′7.80″N;86°45′1.67″E);c—开阔向斜南翼西山窑组地层粒度特征(位置43°28′17.56″N;86°38′29.02″E);d—开阔向斜北翼西山窑组地层粒度特征(位置43°31′23.41″N;86°45′27.45″E)图7 北天山后峡盆地中侏罗统头屯河组和西山窑组露头粒度特征Fig.7 Outcrop characteristics of rock particle size of the Middle Jurassic Toutunhe and Xishanyao Formations in Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt

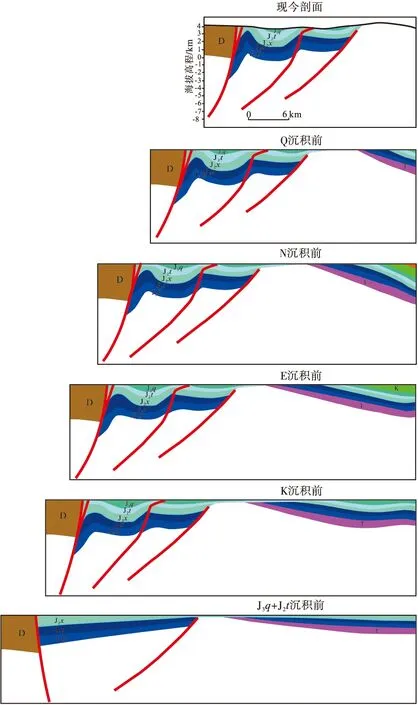

图8 北天山后峡盆地构造演化(剖面位置见图1:HX2006-X)Fig.8 Tectonic evolution of Houxia Basin,North Tianshan Orogenic Belt(profile position shown in Fig.1:HX2006-X)

野外实测表明,在靠近后峡盆地南界发育的紧闭背斜北翼(开阔向斜南翼),西山窑组厚度为528.6 m,而靠近后峡盆地北界的开阔向斜北翼,西山窑组厚度为316.1 m(图6),实测地层厚度与地质剖面显示的地层厚度变化一致,呈现南厚北薄、“楔形”展布的特征。另外,头屯河组在开阔向斜南翼以中粗砾岩为主(图7-a),在开阔向斜北翼则以含砾中粗砂岩为主(图7-b);西山窑组在开阔向斜南翼以含砾粗砂岩、中细砂岩、泥岩夹薄层细砂岩、粉砂岩为主(图7-c),在开阔向斜北翼则以泥岩与煤层为主(图7-d),整体上显示出从南向北沉积粒度由粗变细的特征,且北部地区的砾石磨圆度也明显好于南部(图7-a,7-b),也证明了古流向为从南向北,北天山是后峡地区的重要物源区。

5.2 后峡盆地演化史

在后峡盆地野外露头剖面和沉积相分析的基础上,对后峡盆地的典型地震测线(HX2006-X)经地震同相轴追层、断层解释和时深转换及后峡盆地特1井井位标定后,应用平衡剖面技术,得到其构造平衡演化剖面(图8)。结合前人研究成果,综合现有区域资料和野外地质资料,分析了后峡盆地的形成演化历史。

1)晚古生代—中生代早期:是天山发展的转折期,即天山及邻区的古裂谷已完全消亡,塔里木、哈萨克斯坦—准噶尔板块、欧亚大陆发生再次拼合,天山地区进入新一轮的造山后陆内发展时期(苏春乾等,2006)。石炭系为后峡盆地直接基底,沉积稳定,升降运动比较缓慢。中生代早期处于古隆起状态,缺少该时期沉积。

2)侏罗纪八道湾组、三工河组和西山窑组沉积时期:开始发生水进,水体浅而宽广,研究区不断接受沉积。该套地层与北天山准噶尔盆地南缘地区为同一套地层,属于一个统一的沉积盆地。该时期研究区处于伸展环境,受区域差异升降运动的影响,沉积物赋存在相对下降的低洼处。盆地边缘发育控制沉积的边界伸展断裂,这造成后峡盆地古地形坡度大、湖面宽窄不一、水体南深北浅,形成“断陷盆地—天山”型盆—山耦合关系。同时,沉积区域距南部山前物源区较近,大量沉积碎屑物向湖盆填充,整体表现为一个水进过程。

3)侏罗纪头屯河组和齐古组沉积时期:虽然盆地南缘受到造山带隆升的影响,但整个盆地主体是在稳定陆块内沉降形成的(吕嵘,2005)。此时,湖盆已开始大面积缩小,物源区的汇水面积减小,经过长时间的剥蚀夷平和充填作用,洪泛平原形成。之后,后峡盆地经历了强烈的构造挤压作用,使侏罗纪地层发生强烈的构造变形,先前形成的高角度边界伸展断层在挤压应力作用下发生构造反转,在后峡盆地中央形成新的逆冲断层,地层发生相应的褶皱变形。伴随着地壳快速抬升和冷却剥蚀,地层遭受严重的风化剥蚀,与准噶尔盆地南缘地区的同组地层发生间断,部分地层被分割开来。

4)白垩纪:属于稳定陆块发育阶段,构造运动相对稳定,南缘地层稳定沉积,更接近克拉通盆地的特点。后峡地区保持了晚侏罗纪的隆升状态,未接受新沉积。

5)早新生代:天山造山带在印度板块与欧亚大陆板块远程碰撞效应下再度复活,发生陆内较强烈的俯冲作用,导致天山不断隆升和向盆地方向的冲断推覆,后峡盆地与北天山准噶尔盆地南缘的分水岭不断向北迁移,后峡盆地基本保持了侏罗纪末期的形态,但褶皱构造更加紧闭,逆冲断层幅度变小,地层剥蚀不断加剧。

6)晚新生代:源自特提斯构造域的强大挤压应力使北天山快速大幅度隆升,并向盆地冲断。受前陆冲断推覆和地壳抬升剥蚀的影响,研究区逐渐出露石炭纪地层,并进一步向北扩展,将后峡盆地与准噶尔盆地南缘分隔开来,形成了现今看到的后峡残留山间盆地。

6 结论

1)后峡盆地内部发育的背斜呈紧闭状态,向斜呈开阔状态,3条南倾北冲的断层呈逆冲叠瓦状展布,地层呈南厚北薄、“楔形”展布。盆地内部侏罗纪沉积与边界石炭系基底主要为超覆不整合接触,局部呈现出的断层接触是后期构造运动的结果。

2)后峡盆地沉积物源主要来自于南部天山,北侧石炭纪基底在侏罗纪时为1处水下低突起,并未分隔该时期的沉积。

3)后峡盆地的形成经历了伸展—挤压的复合应力作用,其中伸展主要发生在早侏罗世—中侏罗世早期,挤压主要发生在中侏罗世—晚侏罗世及喜马拉雅期,且晚侏罗世的强烈挤压破坏了先前的伸展构造,促使盆地定型,而喜马拉雅期的挤压主要表现为地层的抬升剥蚀和构造幅度的变化。