黄石斋的人格和书法艺术

2022-05-29张则桐

在明末清初的政坛、学界和文艺圈,黄石斋(道周)绝对是一个响当当名号,他拥有众多高级别的粉丝,他的人生际遇是那个混乱动荡时代的风向标。十多年前我来闽南任教,陆续参观了一些黄道周留下的遗迹,如东山东门屿的黄石斋读书处、深井村的黄道周纪念馆;漳浦县黄道周纪念馆内的明诚堂遗址和漳浦北山的黄道周墓。漳州市区周边的一些景点也能看到黄道周的题字,如云洞岩、白云岩等。还有一些石斋遗迹虽然不存,但大体方位尚能确定,亲临其地,也还能回想当年遗风,如榕坛(紫阳书院)在今市区芝山上,邺山书院在今江东桥西侧蓬莱峡一带。在众多的黄石斋遗迹中,给我印象最深刻的当属东山风动石和东门屿上的石斋,那些巨大厚重又傾斜的石块,在亿万年前的地壳运动中横空出世,兀傲于天边海涯,又与黄道周发生了某些关联,既是自然奇观,又有人文内涵。

来闽南任教后,我读了一些黄道周的诗文作品、传记资料和明末清初历史文献,越发感觉到,对于今人来说,黄石斋是一位既清晰又模糊、既熟悉又陌生的先贤。在历史上,从漳州走出去的名人相当可观,若论知名度最高,生前身后影响最大还是非黄道周莫属。相当数量的纪念馆、祠堂等遗迹表明漳州人对黄道周的敬仰和怀念,后人为有这样的先贤而感到自豪。黄石斋在某种意义上可以说是漳州的一张文化名片。他的人生从风动石和东门屿开始,他的性格和命运都与那些巨大的石头有着某种宿命式的联系。

明末清初及后代对黄道周的评价基本上都是正面的,很少有差评,晚明奇人徐霞客对黄道周推崇备至,他认为:“至人惟一石斋。其字画为馆阁第一,文章为国朝第一,人品为海宇第一,其学问直接周、孔,为古今第一。”霞客乃特立独行之士,眼界高旷,这么多的第一涵盖悠久深广的时空,很难找到比这段更高的评语了。清朝的乾隆皇帝对于明末清初的汉族文人多有苛评,钱谦益被他骂得体无完肤,三百年后读来仍让人毛骨悚然。独独对于黄道周,乾隆表彰其为“一代完人”并改谥“忠端”,这样的赞语应该是乾隆皇帝最高级别的赞语了。不过我们今人对于乾隆的赞语还是要警惕一些,不必拿它作为黄道周的招牌。黄道周为什么生前身后好评如潮?他身上有什么魅力能让众多才士倾倒折腰?我认为主要有三个方面的因素。

一是渊博深邃的学问。晚明学风的空疏,已被清代学者激烈批评过,当时一般读书人的知识面相当狭窄,这才有张岱《夜航船序》里所记“且待小僧伸伸脚”的故事。张溥提倡“通经学古”,成立复社,力图补救明末士子不读经书、只看时艺的风气。黄道周的成长地——南海之滨、东门屿上的石斋,是几块天然巨石组成的相对封闭的空间,海天茫茫,只能听到海风的呼啸和海潮的起落。月圆之夜,可以看到文峰塔在海上的倒影。他在这辽远奇谲的环境里刻苦研读古代典籍,除了应试的必读书之外,黄道周涉猎了他那个时代几乎所有的学术领域,尤其是一些需要专门知识的学问,如天文、历算等。他的成长环境和求学经历还使他的学问带有几分神秘色彩,他精深而独特的易学造诣在他生前就没有几个人能懂,遑论后人?黄道周考取进士后步入仕途,他学问的广度和深度不能不令那些自负才华的江南士子震撼。这样的感觉就像一位外地游客第一次看到东山海边那块著名的风动石,巨大的圆石倾斜着,似乎随时都可能倾坍,然而它却稳稳地竖立在那儿。黄道周的学问既有重量又有力量,一般的读书人到他这里只能望洋兴叹。对于这样一位百科全书式渊博深邃的学者,江南士人自是无比钦敬和崇拜,一时以入黄门立雪为荣。他的弟子中有几位后来也成为一代通儒,如黄宗羲、方以智等。

二是严苛的道德自律。《明史》的黄道周传记用“严冷方刚,不谐流俗”来描述石斋的性格,可谓精准。黄道周的道德自律极严,严到苛酷的程度,这与明末江南奢靡浮华的士风反差极大。桐城派始祖方苞有一篇《石斋黄公逸事》,以生动细腻的文笔描绘秦淮名妓顾媚诱惑黄石斋而不成的情景,这应该是明末清初南京士人经常谈论的一个段子,虽然未有实事,但颇能展现黄道周坚强得有点恐怖的自控力。本来,不管是程朱理学和陆王心学,都重视道德自律,在理论上,只有人格上修炼成圣贤,才能政治清明。只不过,慎独,即道德自律,是对人的诸如食色等感官欲望的自我控制,多少圣贤道理和佛门的清规戒律都无法控制来自身体内部的感性需求,这样的博弈是艰难的,也是残酷的。于是出现了许多口谈道德仁义而又追逐名利美色的假道学,李卓吾曾作了辛辣的嘲讽。黄石斋正是这场博弈的胜利者,他对于感官欲望的控制力同样像他读书处那几块天然巨石坚硬厚重,他的道德防线固若金汤,牢不可破。面对内心如此坚强的黄石斋,那些在秦淮河畔的青楼里偎红依翠的青年才俊只有敬畏,而且是那种发自内心的敬畏。于是黄石斋成为明末士林的道德标杆,他征服了江南士人,又被江南士人塑造着。像顾媚诱石斋的段子应该是从红莲诱五戒禅师的故事脱化而来,只不过结局发生了翻转。黄石斋内心强大,有坚定的信念,刚入翰林做经筵展书官时就步行展书。后来疏救钱龙锡,在平台与崇祯皇帝争论都需要有绝大的勇气,他的刚直的品格也与闽南巨石有几分神似。

三是面对死亡的从容洒脱。死亡,是一个沉重的话题。绝大多数人在死亡来临之际都会表现得惊慌恐惧,即使是修道之人,到了最后一着仍不免露出俗态。晚明许多士人年轻时,纵欲肆志,过早地透支了健康,中年时代疾病缠身,对于生死每有痛切之言,袁小修的《游居柿录》里对此有详实的记述。黄道周自律甚严,他所面对的问题与袁小修完全不同。他辅佐隆武帝在福州称帝,一度拥有中国南方大部分疆域。他以大学士身份领着隆武帝的空头文札到闽北、江西募兵北伐,最后在婺源兵败被俘,押解南京从容就义。他临终时写下“纲常万古,节义千秋,天地知我,家人何忧”的遗诗,披露了他一生遵循儒家伦理、民族大义,不以生死为念的志士胸怀。关于黄石斋从容就义,清初诗文多有描述,如李光地《榕村语录》、方苞《石斋黄公逸事》等。其中一个重要细节就是临刑的当天早晨他还完成了朋友请托的字画。清初福建诗人张远还见过临刑时刽子手乞求石斋画的《梧桐秋雨图》,比之前的画作更为工妙,于此可见石斋内心的安详与从容。这个境界犹如万仞绝壁,只有极少数人可跻其巅,时人和后人也同样会发自内心地产生敬畏之情。

370多年前,黄道周在南京大忠桥下就义,他的品格和气节为后人景仰。石斋的学术格局对他的弟子产生了影响,他的学术薪火在黄宗羲、方以智、钱澄之等著作中有所体现。他取法先秦、汉魏的文风在清初的子书如《潜书》中也有继承。不过,他渊博的学问在他身后不久即成绝响,知者寥寥,三百多年后更是难以索解。令人欣慰的是当下已有一些学者致力于黄道周学术研究,石斋的学问或可再现于未来。还有被称为“黄体”的大量的文章,因其古奥晦涩而令人望而生畏,石斋辞世后即缺乏后学,晚清时虽经陈寿祺编辑整理成《黄漳浦全集》,却鲜有效法者。总体来看,黄道周的学术和诗文早已尘封在历史的年轮里,今人对它们的认知已经相当的模糊和陌生,它们离后人已渐行渐远。

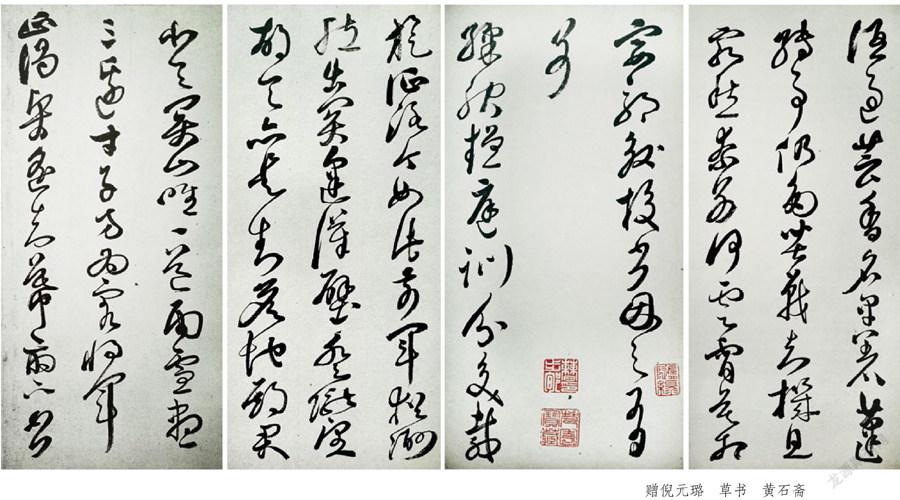

在黄道周所涉猎众多的学术文艺门类中,真正流传下来而且依然充满活力的是他的书法。黄道周一方面视书法为小道,认为“作书是学问第七八乘事,切勿以此关心”,另一方面又留心书艺,曾与天启二年(1622)的同科进士王铎、倪元璐一起研习书法。这三位的书法在明末都享有盛名,王铎和黄道周的书风对当今书坛仍有相当大的影响力。明代是帖学兴盛的时代,清秀流丽的二王书风一直占据书坛主流。黄道周的青年时代,董其昌书风流行于江南地区。董其昌的书法融汇晋唐宋诸名家,温润秀雅,董可谓明代二王书风的集大成者。在董其昌书风大行其道的同时,一种试图突破二王书风的书写开始萌发,张瑞图的书法就代表了这个趋势。同为闽南人的张瑞图用方笔,以折代转,结体扁平,章法绵密,充满力量和节奏感,展现出一种被压抑之后力图挣脱的动荡、生涩和矫激,完全不同于董其昌的清疏淡雅。

黄道周的书法受到张瑞图深刻影响,为了使自己的书法更具古意,他远师钟繇,又参入索靖的章草笔法,这就在师承上占据了制高点。沙孟海先生评论石斋书法说:“波磔多,停蓄少;方笔多,圆笔少。所以他的真书,如断崖峭壁,土花斑驳;他的草书,如急湍下流,被咽危石。”黃道周擅长小楷和行草,他的小楷以斩截的方笔写出古拙的意味,结体上宽下窄,如坠石盘郁,和《灵飞经》所代表的轻盈秀丽一路大异其趣。其行草以横斜取势,笔力苍劲,笔势雄强,章法绵密朴茂,动感强烈。如果以字如其人的眼光来打量黄石斋的书法,可以看到书风与人格之间的某种对应关系。斩截古拙的方笔和波磔是其严冷方刚的人格、坚毅强大的内心的体现。而行草的横斜、生涩和飞动传达着一种难以平抑的情绪,被时人及后人尊为神人、完人的黄石斋也有痛苦、纠结、躁动的情绪,只不过没有在言谈举止中表现出来,书法成为这些内在律动的秘密通道。从这一点来说,黄道周的书法对于他的内在表达和平衡生命都有重要意义,到了后代,黄石斋被认为是晚明书法革新浪潮的代表人物。

黄石斋的书法因其独特的风貌和韵味以及他完美的道德形象一直受到后人的重视和推崇,被称为“浦体”。他的书法与清代碑学崛起有某种呼应,他的笔法、结体和章法给后人融合碑帖提供了范例,也启示后人寻求更多的笔墨表达方式。晚清、民国以迄当下,得力于石斋书法而成一家面目的书家不在少数,如沈曾植、潘天寿、来楚生、沙孟海、章祖安等。当下在闽南和全国还有一大批潜心研习石斋书体的书家,尤其在闽南地区,研习黄石斋书体者甚众,其中不乏高手,我经常在漳州的各类地方书展中看到一些高水平的石斋书风作品。我注意到一个现象,现当代师法石斋书法的重镇在浙江,从潘天寿、沙孟海到章祖安,这是当代书法教育的发源地和重镇,石斋书风在当代书坛代表一种主流方向,石斋的精神和律动仍然活跃在当下的文化之中。

黄石斋的书法也与构成石斋的那几块巨石有着某种关联,横斜欹侧的体势、厚重斩截的力量和蓄而待发的动感,如果说黄道周的书法由石悟得,应该有几分道理,这犹如古人见草间蛇斗、担夫争道或听江声澎湃而悟笔法同一机杼。闽南的自然地理与石斋的人格及审美情趣融汇成独特的石斋书法,石斋书法流传至今而不衰,这是历史的选择,也是闽南文化融入主流文化的典范,显示了中国传统文化生生不息的创造力。

作者简介:张则桐,闽南师范大学文学院教授,主要从事明清文学和书法研究。