新型冠状病毒肺炎疫情下的医疗器械保障

2022-05-26唐利凤

唐利凤

江西省妇幼保健院器械科 (江西南昌 330006)

2019年12月,湖北省武汉市首先爆发了新型冠状病毒肺炎疫情[1]。2021年1月15日,英国发现了一种来自巴西的变种新型冠状病毒[2],据俄罗斯媒体2月21日报道,印度各地发现了多达240种新型冠状病毒毒株的新型变种[3],6月20日,深圳疫情防控新闻发布会宣布,于6月10日抵达深圳的航班中发现了德尔塔变异株的确诊病例,7月份陆续在云南瑞丽、江苏南京等地发现了变异毒株,国内新一轮疫情迅速爆发,并波及全国多个省份。新型冠状病毒肺炎疫情在全球的大爆发、大流行及国内疫情防控工作的常态化管理对医疗器械的保障工作提出了更高的要求。本文通过介绍某三级甲等医疗机构在新型冠状病毒肺炎疫情期间医疗器械保障工作的开展情况,探讨了疫情突发情况下医疗器械保障工作中所遇到的问题,并提出了相关建议,以期为各医疗机构建立更完善的医疗器械应急保障机制提供参考。

1 疫情下多渠道采购防护用品

通常情况下,医疗器械的采购渠道分为两种:(1)对于在“医用耗材挂网采购目录”范围之内的产品,通过省医药采购服务平台进行集中采购;(2)对于在挂网目录范围之外的产品,通过公开招投标的方式进行采购,由供应商与医疗机构签订采购合同后按需供给。2019年新型冠状病毒疫情爆发初期正值春节放假期间,大多数医疗器械生产厂商已停工,工作人员已返乡,且大部分物流公司已停运,供应商无法从生产厂商取得货源,基本无法继续按照合同为医疗机构提供医疗器械,这为医疗器械特别是防护用品的采购带来了极大的困难,加之各医疗机构防护用品储备不足,对疫情期间医疗器械保障工作提出了更高的要求。因此,日常的医用耗材采购流程已不再适用于疫情防控初期的物资保障,而主要通过紧急情况下的临时采购、捐赠、政府统一调拨三种形式得以保障[4]。

1.1 紧急情况下的临时采购

在新型冠状病毒肺炎疫情爆发初期,为最大限度保障临床的医疗器械供应,特别是防护用品如医用外科口罩、医用防护口罩、防护服等的供应,器械科只能24 h 不间断地联系有可能供给防护用品的供应商,不放过任何可以获得货源的机会,进行临时紧急采购。临时紧急采购的非日常性使其在实际操作过程中遇到了不少问题。

一是价格浮动大:在进行临时紧急采购时,从此前无业务往来的供应商处基本无法获得防护用品,而受疫情期间工作人员返乡、原材料稀缺等因素的影响,此前有业务往来的供应商也只能少量供给,且价格是平时的两倍;疫情期间采购的部分防护用品的价格上涨比例见表1,从经济学角度来讲,市场决定商品的价格,当供不应求时,商品的价格便会大幅度上涨,且难以确保上涨比例处于合理的范围之内;面对疫情期间防护用品价格上涨的情况,器械科需在短时间内对产品当前时段的价格进行合理的判断,因事件的紧急性,一般采取向优质且信誉良好的供应商电话询价的方式,了解产品现阶段的大致价格,然后在合理的价格上涨范围内临时紧急购置所需的防护用品,以防止出现超高价购进防护用品,造成国有资金浪费的情况;而自2020年4月份开始,防护用品陆续被纳入集中挂网采购目录范围,医疗机构可清楚了解防护用品当前的价格,但部分来自同一生产厂商且规格相同的产品,被纳入集中挂网采购的价格要高于挂网前的价格,这给防护用品的采购带来了新的困难,特别是实行绩效改革以后,临床相关人员无法接受疫情平稳后防护用品价格仍上涨的情况。

表1 疫情期间采购的部分防护用品的价格上涨比例

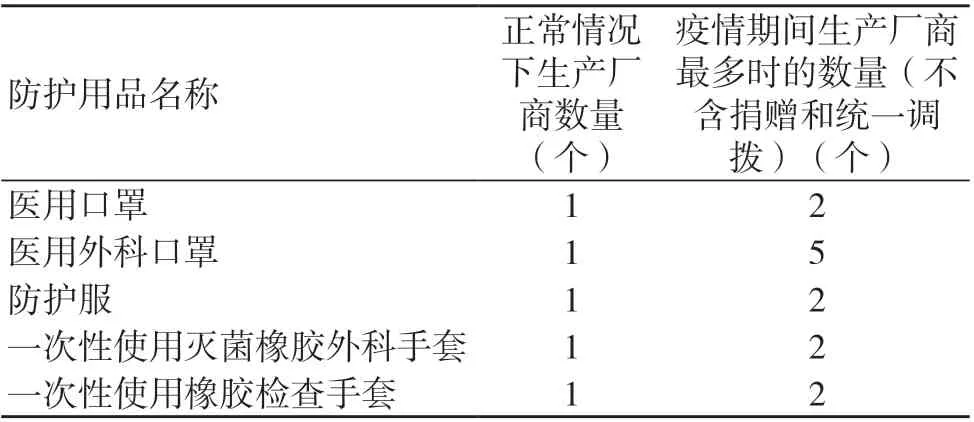

二是质量管控难:在实行紧急临时采购时,为满足医疗器械供应的需求,对于同类产品,医疗机构常需同时向多个生产厂商采购,生产厂商数量的增加大大提高了证件审核的难度,对质量管控带来了更大的困难[5];同时,疫情期间生产厂商的变动并未按照日常招投标的流程实施,购进的医疗器械缺乏前期的调研和样品对比,使医疗机构工作存在较大的被动性;此外,每个生产厂商的产品质量、价格均存在一定的差异,在实行紧急采购时,在一定程度上,医疗机构只能单纯的以符合国家或行业标准为准则,无法实行择优采购,造成采购的医疗器械质量参差不齐、良莠不一,给临床科室的使用带来了一定风险,疫情期间采购的部分防护用品来自的生产厂商数量见表2。

表2 部分疫情期间采购防护用品的生产厂商数量

1.2 捐赠

在突发公共卫生事件一级响应要求下,各地医疗机构相继出现了防护用品匮乏的情况。基于此,很多社会爱心人士、爱心企业为医疗机构捐赠了许多防护用品。但在疫情大环境下,医疗机构有关物资捐赠的制度尚未完善,缺乏公益性物资捐赠管理经验,没有详细的实施细则,医疗机构对于捐赠物资的各项管控措施存在滞后性,在接收管理捐赠物资时面临一定的困难。

一是捐赠产品证件材料不齐全,产品评估困难。按照《关于印发卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)的通知》(国卫财务发〔2015〕77号)的要求,医疗机构需要预评估捐赠物资质量、资质是否符合国家标准与要求[6]。而此次的捐赠人涉及的主体比较广泛,除了医药企业以外,还有很多个人,如海外爱国人士,因其缺乏专业的医疗器械知识,并不知晓医疗防护用品的行业标准,以及所需要的详细证件,所以其捐赠的医疗防护用品所附带的证件资料往往比较简单,甚至缺失。国内的防护用品还可以根据产品包装上的标识和国家防护用品标准进行对比判断,但来源于国外的物资,大部分都不具备中文标识,各国的防护标准也不一致,医疗机构在收到这些缺乏详细信息的捐赠物资时难以准确评估产品的质量。

二是在收到捐赠产品时因缺乏经验未及时建立捐赠库房,并进行信息化管理,导致产品部分信息缺失。按照新修订的《医疗器械监管条例》的相关要求,通常情况下,医疗器械使用单位在进行医疗器械采购时应当建立进货查验记录制度,记录事项包括医疗器械的名称、型号、规格、数量、生产批号、有效期、销售日期,生产企业的名称,供货者或者购货者的名称、地址及联系方式、相关许可证明文件编号等[7]。而捐赠产品本身信息不够齐全,且未在第一时间进行详细的产品信息录入,从而导致在下发临床后,对产品的质量追踪监管带来了很大的困难。

1.3 政府统一调拨

2020年1月29日上午,工信部召开国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制物资保障组驻企特派员部署会议,会议作出“医用防护物资保障实施国家统一管理、统一调拨”的部署[8]。2020年1月底,我院开始陆续收到指挥部统一调拨的医用外科口罩、隔离衣、医用防护口罩等防护用品,医疗机构对防护用品储备情况进行动态上报,指挥部根据各个医疗机构的差异情况统一调拨物资。统一调拨的防护用品是医疗机构疫情期间防护用品的重要来源,虽然统一调拨后采购工作的压力得以减轻,但因缺乏对产品价格的定义以及事件的突发性,医疗机构对统一调拨物资的管理方式类似于捐赠物资,且在收到物资的前期,医疗机构主要依赖于手工记账,因下发的科室较多,常存在未及时形成系统电子账目的情况。

2 防护用品领用管理

疫情初期,大部分科室未预料到此次疫情影响范围之大,时间之久,临床各科室储备的防护用品严重不足。器械科虽然已试图从多渠道采购防护用品,但仍无法满足临床使用需求。各科室从各自的角度出发提出申领,但库房无法满足每个临床科室,而先到先得的机制并不适用于防护用品的发放,防护用品的领用管理变得十分困难。在此期间,医疗机构主要采取的是分管院领导参与审批、分级分类统一分配的防护用品管理方式。

2.1 特殊时期分管院领导参与防护用品领用审批

通常情况下,库房常备医疗器械的领用流程比较简单,科室提出申请后经科主任审批,科室前往库房进行领用即可。但疫情期间各科室防护用品领用量激增,库房库存量又严重不足,若减少某个临床科室的用量或拒绝科室的申请则容易引起矛盾。而相对来说,分管院领导更具权威性,业务能力更强,分管院领导参与审批使临床科室申请防护用品时更为慎重,利于更好地控制临床的用量。但因分管院领导审批流程暂时未纳入信息化管理,需要当面审批签字,一定程度上加大了临床的工作量。

2.2 防护用品分级分类

在疫情防控期间,防护用品来源于多种渠道,质量优劣不一,所以在防护用品紧缺的情况下,只有对防护用品进行分级分类管理,优先将优质的物资配备给风险最高的科室,才能使物资发挥最大的作用。以口罩为例,按防护等级不同,其可分为医用防护口罩、医用外科口罩、普通医用口罩,防护效果依次递减[9]。按照口罩的防护效果,优先保障援助武汉医护人员的使用,其次是院内发热门诊和隔离病区相关工作人员的使用,然后是重点科室如ICU、中心手术室等,再到一般临床科室,最后是行政后勤等部门。坚持以防疫风险高、情况紧急为优先供给原则,执行全院物资统一调配的分配模式。

3 关于应急保障工作的建议

医疗器械的保障工作在临床救治中发挥着重要作用,疫情期间医疗器械采购和领用的各种困难,也使我们不得不提高警惕,防患于未然。我们需清楚目前医疗器械采购面临的现状:国外的疫情还未得到有效的控制,部分进口产品随时面临缺货的可能;国内一旦出现疫情封城的情况,当地的医疗器械便无法及时供应。在此情形下,我们通过总结归纳此次新型冠状病毒肺炎疫情的应急保障工作,提出建立健全应急保障机制、细化规章制度、加大信息化建设、加强疫情期间医疗器械不良事件监测的建议。

3.1 建立健全应急保障机制,细化规章制度

目前,我国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作已经进入常态化模式,按照疫情防控部门相关要求,医疗机构应设立专门的应急物资保障仓库,储存至少3个月的防疫物资,并进行动态管理,按时上报防疫物资用量。在总方针的指导下,医疗机构基本建立了院内的应急保障机制,但还需细化章程,建立高效的应急领导小组,统一指挥,统一调配,细化每个部门的责任,加强协调配合,合理高效地推进应急保障系统的运行。

3.2 加大信息化建设

医疗机构日常医疗器械基本已实现供应链管理模式,在遇到突发事件时,更应加大医疗器械信息化的管理,建立医疗应急物资管理模块。无论是临时紧急采购的物资、捐赠物资,还是政府统一调配的物资,均应第一时间纳入信息化管理系统中,进行实时的进、销、存动态监测,以便对应急物资数据进行实时上报;同时,应设立库存提醒,便于进行实时采购及院内调配,以实现科学合理地管理应急物资。

3.3 加强疫情期间医疗器械不良事件监测

在疫情期间,医疗器械来源较多,资料证件不够齐全,质量管控艰难,因此,更应加强医疗器械不良事件监测,密切监管医疗器械的质量情况,并进行数据汇总。若发现使用效果差、不良事件发生率高的医疗器械,器械科应及时向厂家提出整改要求,对证实影响使用的医疗器械进行停用或更换。

4 小结

疫情防控期间,防护用品的采购和领用管理是疫情防控技术保障体系的重要环节[10],在医疗器械采购和领用管理工作中,各医疗机构要建立健全应急物资保障体系、加强质量监测、细化各项规章制度、落实责任、对物资进行全程信息化管理,合法合规,保障医疗机构及相关人员的切身利益。