珠三角城市群经济联系的演变特征及影响因素探讨

2022-05-26赵亚博黄柳倩马世发范建红谢涤湘

赵亚博,黄柳倩,马世发,范建红,谢涤湘

(1. 广东工业大学 建筑与城市规划学院, 广东 广州 510090;2. 自然资源部 城市国土资源监测与仿真重点实验室, 广东 深圳 518034)

珠三角城市群是中国发育程度最高的城市群之一,同时也是粤港澳大湾区世界级城市群的主要组成。2019年珠三角城市群城镇化率达到86.28%,按照诺瑟姆的理论已进入城镇化的成熟阶段[1],同时也已步入转型发展与质量提升的关键时期,以往快速推进的城镇化现象逐渐成为过去时[2],而城市更新与城市联系优化成为重要方式[3-4]。城市经济联系是珠三角城市群城市联系的重要组成,研究城市经济联系对于优化珠三角城市群各城市间的关系、促进区域城镇化质量提升具有积极意义。

随着城市群地区城镇化水平的逐步提升和基础设施的不断完善,城市间的交流日益密切,城市群内各城市通过人流、物流、经济流、信息流等方式进行人员交往、物质交换、经济交互、信息交流,逐步形成动态合作的复杂城市体系[5],在此背景下,基于动态关联的城市联系逐渐成为城市群研究的热点方向。关于城市经济联系,自1929年Reilly引用重力模型研究城市商品零售开始,定量方法逐步成为主要的研究手段,而Castells的“流空间”理论建构了要素流的空间形式,由此奠定了城市联系研究的理论基础[6],此后Taylor领导的GaWC研究小组在Castells的理论基础上,进一步开创了城市联系研究的范式[7],自此,对城市体系的研究逐步由对城市的属性特征研究转向对城市间要素流动的研究[8]。国内学术界对城市经济联系也已开展了广泛研究,研究内容主要有城市经济联系变化对区域空间结构的影响、城市经济联系的方向与强弱变化、基于时空大数据的城市经济联系研究等[9-11],而且大数据正成为新的趋势[12];研究方法主要涉及社会网络分析、引力模型法、城市流强度模型等[13-15],并以定量研究为主;研究尺度涵盖国家、地区、省域、城市群以及核心城市等[16-18],而且以地区尺度为多;研究视角包括区域内和区域间、城市群内和城市群间等,其中,关于城市群地区经济联系的研究主要涉及长江中游城市群[19]、关中城市群[20]、珠三角城市群[21]、京津冀城市群[22]等。如王海军等[14]对武汉城市圈内各城市间联系的分析;邵丹[20]对关中城市群核心区与外围区之间的联系特征的研究;赵东霞等[23]发现东北地区的经济联系强度与区域空间结构密切相关,而且在空间上呈现出南高北低的格局;徐建斌等[24]分析了长株潭城市群经济联系的空间异质性,探讨了优化的途径。在珠三角城市群地区,各城市间经济联系强度不断增强[25],而且南北向经济联系强于东西向联系[26],但其空间格局并未发生显著变化[27];产业空间联系呈现梯度性,产业集中度和空间联系存在失衡[28],城市间经济联系网络逐步复杂化,并呈现出由单中心向多中心转变的趋势[13];广州在城市经济联系网络中的首位度特征明显[29],并呈现出以其为中心向外衰减的特征[30]。总体来说,针对城市间经济联系这一问题,学界已从不同视角运用不同方法针对不同区域开展了研究,这为本文研究提供了前期基础和理论视角。然而,已有研究多是以单个城市为中心,分析其与周边城市的经济联系(一对多),而较少考虑城市间的相互联系(多对多),并且研究多以格局分析为主,较少涉及影响因素的解析;另一方面,已有研究大都针对全国、省域等较为宏观的尺度,中观尺度的城市群研究相对不足。

基于上述分析,本文拟以珠三角城市群为实证案例,采用改进的引力模型法和GIS空间分析,对各城市间经济联系的时空演变进行分析,并利用QAP方法对其影响因素进行解析,研究有助于揭示珠三角城市群经济联系的演变特征、厘清影响要素,并可为优化城市联系和促进城镇化质量提升提供一定借鉴。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

珠三角城市群以珠江口为依托,聚集了广州、深圳、珠海、佛山、中山、惠州、东莞、肇庆、江门等9个城市,面积5.49万km2,2019年常住人口6 446.89万人、GDP为86 899.05亿元,分别占全国的4.60%和8.77%,是全国重要增长极和国家重点建设的国家级城市群[31]。珠三角城市群是中国发育程度最高、城镇化水平最高、城镇分布最密集、城市经济联系最紧密的城市群之一,因此,选择珠三角城市群为研究案例,分析城市经济联系的时空演变特征,既是对科学问题的实证研究,也是契合地方发展的现实需求,并具有较强的代表性。

1.2 研究方法

城市经济联系源于城市间各种功能联系,是社会经济发展到一定阶段的现实需求。1942年Zipf利用万有引力定律研究城市空间相互作用,建立了城市空间相互作用研究的理论基础,此后引力模型在空间相互作用的研究中得到广泛应用。国内学者周一星[32]、苗长虹等[33]在对区域经济联系的定量测度中,对引力模型进行了修正与拓展,使其在区域经济联系研究中更加科学和实用。根据已有研究成果,结合珠三角城市群的实际情况,选取以下模型。

1.2.1 城市经济距离

根据2020年统计年鉴,广东省公路客运量与货运量分别占总量的64.85%与71.58%,表明公路客运是广东省以及珠三角最主要的运输方式,在珠三角城市群内部联系中发挥着至关重要的作用。鉴于公路运输为珠三角城市群的主要运输方式,故选取公路里程D作为空间成本距离(见表1),公路里程借助高德地图对各城市市政府所在地间的距离进行测算得到,然后通过两次修正[23],得到珠三角城市群各城市间的经济距离,如式(1)所示。

表1 珠三角城市群各城市间公路距离矩阵Table 1 Highway distance matrix between cities in the Pearl River Delta urban agglomeration km

式中:J为经济距离,α为经济距离的第一次修正系数,由珠三角城市群各城市间的交通通勤距离所决定,由于公路是珠三角城市群的主要运输方式,因此α取值为0.7;β为经济距离的第二次修正系数,其值由城市i的经济总量占与其发生经济联系的城市j的经济总量之和的比重所决定,如式(2)所示。

式中:δ 为第二次修正系数的参考值,若δ 小于0.45,则β=1.2;若δ 大于0.7,则β=0.8;若δ 介于0.45至0.7之间,则β=1。Gi和Gj为两城市的经济总量。

1.2.2 城市经济联系

城市经济联系是城市之间及城市内部在原材料和工农业产品方面的交换活动及技术经济上的相互联系[23],可通过改进的引力模型法来反映城市经济联系强度[30]。

式中:Rij为珠三角城市群城市i和城市j之间的经济联系强度指数;Pi和Pj为城市i和城市j的城镇常住人口数;Gi和Gj为城市i和城市j的经济规模(GDP);Jij为城市i和城市j之间的经济距离。Ri为城市i对其他城市经济联系的总和,反映了城市i与其他城市经济联系的疏密程度,并在一定程度上反映了城市i在城市群经济联系网络中的地位。

基于上述方法,从《中国城市统计年鉴》 《广东省统计年鉴》等途径获取相关数据,对珠三角城市群2000~2019年经济联系的演变特征及影响因素进行分析。

2 经济联系的演变特征

2.1 经济联系强度

珠三角城市群经济联系强度不断提升。城市群尺度上,经济联系强度由2000年的9 587.01逐步增至2019年的158 229.18,净增长148 642.17、增幅达到15.5倍。城市尺度上,9个城市的经济联系强度均有所上升,但增幅各有不同。其中,广州市与其余各城市间的经济联系增量最多,而肇庆市最少,这是由于肇庆市与广州市的经济联系主要靠承接其外溢效应,同时又处于“核心-边缘理论”中的边缘区域;增幅方面,深圳市的增幅最大,达到18.48倍,而江门市的增幅最小,仅有11.6倍。此外,以珠三角城市群2000~2019年经济联系的平均增幅为依据,可将9个城市划分为两类:增幅大于均值型和增幅小于均值型,前者包括深圳、惠州、中山和东莞4个城市,基本位于珠江口东岸地区,后者包括佛山、肇庆、广州、珠海和江门5个城市,大都位于珠江口西岸地区,东岸经济体量显著高于西岸,由此可见经济联系强度增幅与城市经济体量密切相关(见图1)。

图1 2000~2019年珠三角城市群各城市经济联系增长幅度Fig.1 The growth rate of economic links between cities in the Pearl River Delta urban agglomeration from 2000 to 2019

珠三角城市群的9个城市可构建起一组9×8的经济联系矩阵,剔除重复后仍有36对城市经济联系网络,而且这36对经济联系的强度在2000~2019年之间均呈上升态势,但上升幅度和速度有所差别(见图2)。上升幅度方面,广州-佛山的经济联系强度增量最大,达到36 332.67,这与“广佛同城”的提出和建设密不可分,在广佛同城的建设过程中,交通一体化不断推进,经济联系不断增强,其次是广州-东莞的8 346.27和深圳-东莞的5 900.25;而增量最小的一对城市介于珠海-惠州之间,研究时段内仅增长20.88,其次是珠海-肇庆、惠州-肇庆,增量分别为23.12和27.66,增量较少的几组城市间经济距离均较大。上升速度方面,将2000~2019年划分为2000~2005年、2005~2010年、2010~2015年和2015~2019年等4个时段,各对城市在4个时段内经济联系强度的增速各有不同,其中有8对城市的经济联系强度在2005~2010年间增加最多、15对城市在2010~2015年间增加最多、13对城市在2015~2019年间增加最多,而没有一对城市的经济联系强度在2000~2005年间增加最多,由此可见,随着时间的推移各城市间的经济联系不断发展,珠三角城市群的经济联系正向“多中心、网络化”空间格局发展。

图2 珠三角城市群经济联系强度增加值Fig.2 The increased value of economic links strength in the Pearl River Delta urban agglomeration

2.2 经济联系方向

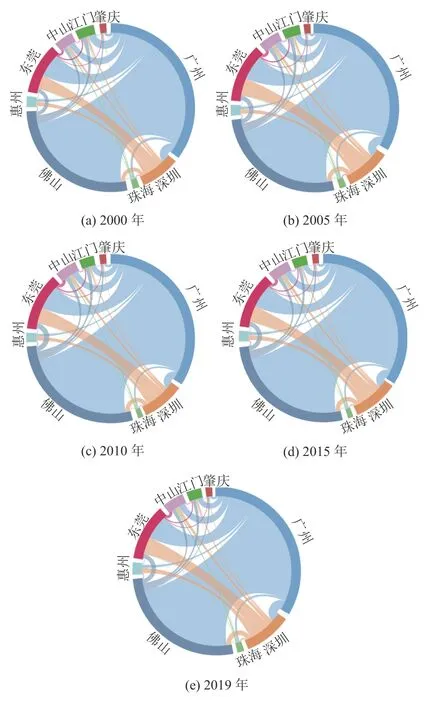

珠三角城市群的经济联系方向呈现出稳中有变的总体特征(见图3)。2000~2019年,经济联系强度虽逐年增长,但方向仍相对稳定,经济联系最紧密的三对城市始终是广州-佛山、广州-东莞以及深圳-东莞,所涉及的4个城市均位于珠三角城市群的中部地区,而且经济体量较大,特别是广州和东莞的链接作用显著;而经济联系最疏远的三对城市则一直是惠州-肇庆、珠海-肇庆和珠海-惠州,所涉及的3个城市均位于珠三角城市群的外围地区,而且经济体量相对偏小,经济联系最紧密与最疏远方向的不变性是珠三角城市群经济联系方向中的稳定性因素。而各城市间的经济联系方向逐年强化,则是珠三角城市群经济联系方向中的变化性因素,由图3可知,经济联系的等级不断提升、频数不断加大、强度不断增强,经济联系的方向由此得以不断巩固和强化,例如,广州-佛山之间的经济联系指数由2000年的2 455.05逐步增至2019年的38 787.71,二者间经济联系方向得到15.8倍的强化,珠海-惠州间的经济联系指数由最初的1.36增至2019年的22.24,经济联系方向得到16.39倍的强化。

图3 珠三角城市群经济联系方向演变情况Fig.3 The evolution of the direction of economic links in the Pearl River Delta urban agglomeration

2.3 基于经济联系的城市地位变化

珠三角城市群各城市的经济联系总量呈持续增长态势,但各城市的地位变化有所差别(见表2)。2000年,广州对外经济联系总量达到3 655.79,占珠三角城市群的38.13%,佛山和东莞的对外经济联系量仅次于广州,分列第二、第三位,分别占珠三角城市群的29.7%和10.69%,广州的首位度特征显著;肇庆、珠海和惠州的对外经济联系总量偏小,在珠三角城市群内所占的比重也相应较低。2005年,各城市对外经济联系总量较上一年均有所增长,但各自所占的比重则升降不一,其中,东莞、深圳和中山所占的比重攀升,而其他6个城市的比重则相应下降,另外,除中山的对外经济联系量超过江门、二者的位序对调之外,其余7个城市的位序未发生改变。2010年,各城市的对外经济联系总量继续增长,而仅有广州、佛山和中山的比重上升,其余6市下降,在位序方面,肇庆与珠海对调,珠海取代肇庆成为对外经济联系总量最小的城市,其余则继续保持不变。2015年,各城市的对外经济联系总量持续增长,深圳、中山、惠州、珠海和肇庆等5个城市的比重较上年攀升,而各城市的位序则与2010年保持一致。2019年,原有的空间结构继续维持,各城市的对外经济联系总量仍处于增长状态,其中,广州的对外经济联系总量已达到57 974.85,所占比重较上一年虽有降低,但仍占36.64%,依然是珠三角城市群经济联系总量最大的城市,佛山和东莞紧随其后,而肇庆仍居最末。总体来说,广州的对外经济联系总量始终最大,虽然比重有所下降,但其在珠三角城市群的首位度特征依然显著,这主要是得益于地处珠三角城市群中部,而且自身经济体量较大的缘故,佛山和东莞的对外经济联系总量一直紧随广州,而由于偏安一隅,以及自身经济体量偏小的缘故,肇庆、珠海和惠州等城市的对外经济联系总量较小。此外,值得注意的是,研究时段内深圳对外经济联系总量的增量最大、比重增加最多,其在珠三角城市群的经济联系网络中的地位显著提升。

表2 2000~2019年珠三角城市群各城市经济联系变化情况Table 2 The evolution of the economic links in the Pearl River Delta urban agglomeration from 2000 to 2019

3 影响因素

3.1 影响因素选择与模型构建

城市群经济联系网络是经济要素在地域空间流动的反映,其形成与演变受到多种因素的作用与影响。首先,引力模型反映了城市群联系强度,在模型中城市间的距离对城市间经济往来影响显著[33]。其次,城市经济的发展对城市竞争力有较大的提升作用,能够进一步推动城市间的联系[34],引力模型中经济发展水平与城市联系成正比也能体现这一点。再次,城镇人口为工业提供大量劳动力,城镇人口比例也是城市城镇化水平的反映,城镇人口的增速与城市经济具有正相关关系。此外,城市间的经济联系以产业分工与产业联系为纽带,产业间的协调发展能促进城市间的经济联系[35]。最后,政策指导对城市群经济联系具有重要影响,政策的推行与政府的投资二者关系密切,政府投资的倾斜直接关系到城市建设,为城市间联系提供更好的物质条件[36],同时从政策层面城市间形成良好的合作也在很大程度上增强城市群之间的经济联系,由于政策因素难以量化,固定资产国有经济投资是政府作为投资主体,对生产经营活动投入国有资本的活动,能较好地反映政府的投资。

基于上述分析,本文选择城市间的经济距离、经济发展、城镇人口增长、产业分工与产业联系、政策作用5类因素来分析珠三角城市群网络发展的影响机制。构建的计量模型为

式中:J表示城市间经济距离,以城市间公路距离矩阵表示;G表示经济发展,用各城市的GDP差值矩阵来表示;R表示城镇人口增长,用城镇常住人口差值矩阵表示;C表示产业分工与联系,以城市的二三产业结构的差值矩阵表示;Z表示政策作用,以固定资产投资中的国有经济投资额差值矩阵来表示。上述指标数据均来源于各市2020统计年鉴。

3.2 QAP分析

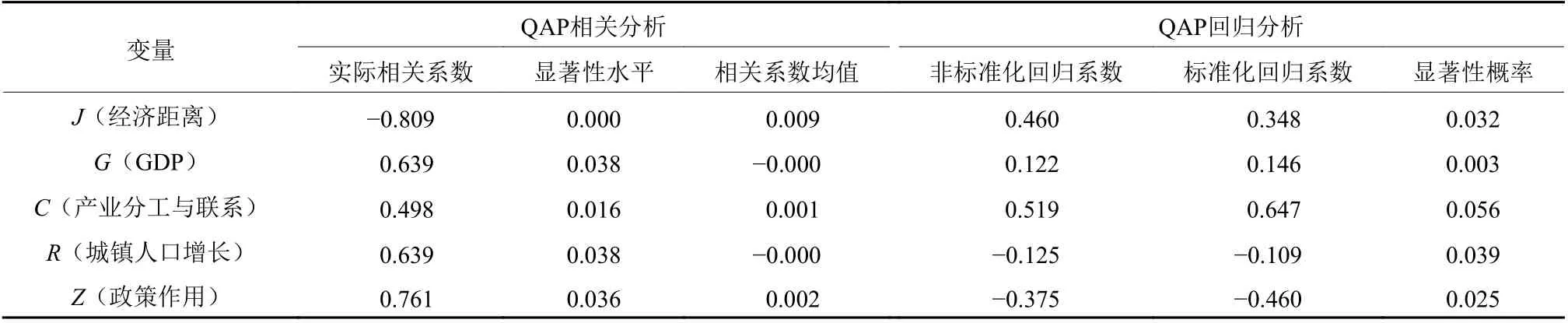

QAP相关性分析。基于Ucinet软件,设置5 000次随机置换,对城市经济联系矩阵和影响因素矩阵进行QAP相关性分析(见表3)。实际相关系数通过正值与负值来反映各项指标对城市经济联系变化的影响,正值越大对经济联系变化的积极影响越大,负值越大对经济联系变化的消极影响越大。从QAP相关性分析结果可以看出,经济距离指标通过0.1%的显著性检验说明该指标与珠三角城市群经济联系指标关系极其相关,经济发展、城镇人口增长、产业分工与产业联系、政策作用4项指标均通过5%显著性检验,表明各项指标与城市群经济增长空间联系具有显著相关性,指标选取的可靠性高。其中经济距离与经济联系总量高度负相关,GDP、产业分工与联系、城镇人口增长、政策作用均对珠三角城市群经济联系产生积极影响。

表3 2000~2019年珠三角城市群各城市经济联系变化影响因素分析Table 3 Analysis of the influencing factors in changing the economic links of cities in the Pearl River Delta urban agglomeration from 2000 to 2019

QAP回归分析。按照QAP回归分析方法,同样选择5 000次随机置换,对城市间的经济距离、经济发展、城镇人口增长、产业分工与产业联系、政策作用与珠三角城市间的经济联系进行回归分析。根据回归分析结果,得到调整的可决系数R2为0.796,说明选取的变量解释了珠三角城市群经济联系的79.6%。

J的标准化回归系数为0.348,通过了5%显著性检验,表明经济距离差异是影响城市经济联系的基本原因。以2019年为例,分析经济距离对经济联系的影响,计算珠三角城市群各城市间经济距离矩阵(见表4)。发现经济距离与经济联系总量高度负相关,广州与其他城市间的经济距离之和最小,但其经济联系总量最大,佛山的经济距离与经济联系总量均次于广州、位居第二,而珠海、肇庆、惠州与各市间的经济距离均较大,其经济联系总量也均相应偏小。经济距离除受交通运输方式、经济总量占比等影响外,空间距离更是其基础性影响因素,由表4可知,经济距离较小的城市大都位于珠三角城市群的中部区域,距离各城市的空间距离相对较小,因此其空间可达性较强,而经济距离偏大的城市基本位于外围地区,空间可达性较弱,由此引起经济联系程度的强弱分异。此外,经济联系较大的城市在空间上多相邻分布,空间溢出效应显著,如广州-佛山、广州-东莞、深圳-东莞;反之,经济联系偏小的城市在空间上通常相距较远,如珠海-惠州、珠海-肇庆、惠州-肇庆,这3个城市在空间上几乎呈等边三角形分处于珠三角城市群的最南、最西和最东三侧,由此促使其形成珠三角城市群经济联系最小的三对城市。

表4 珠三角城市群各城市间经济距离矩阵(2019年)Table 4 Economic distance matrix between cities in the Pearl River Delta urban agglomeration (2019)

G的标准化回归系数为0.146,通过了1%显著性检验,R的标准化回归系数为-0.109,通过了5%显著性检验,这表明经济发展快慢与城镇人口增速是影响经济联系强弱的直接因素。经济距离作为相对稳定的因素而存在,而经济总量与城镇人口数量则属于增长性因素,并且其增长与经济联系的增强保持同步性。例如,2000~2019年珠三角城市群各城市经济联系总量增加最多、城市地位提升最明显的深圳市,其经济距离维持在第六的位置,但经济联系总量却仅次于广州、佛山、东莞,常年保持在第四位,并呈现出快速增长的态势,这主要是得益于其较快的经济与城镇人口增长速度,具体来说,深圳市的经济总量和城镇常住人口分别由起初的2 219.20亿元和648.37万人,增至2019年的26 927.09亿元和1 343.88万人,分别增加24 707.89亿元和651.04万人、净增长11.13倍和1.07倍,二者均是研究时段内各城市增长最多的,这也与其经济联系总量增长最多的结果相一致。

C的标准化回归系数为0.647,通过了10%显著性检验,表明产业分工与产业联系是影响经济联系的间接因素。珠三角城市群是以轻工业为主的综合工业基地,伴随着经济发展、技术革新和产业升级,各城市产业结构的相似性指数不断下降、城市间分工日益明显、城市产业呈现出差异化布局,并逐步形成了以广州、深圳、东莞、惠州等东岸城市为核心的高新技术产业集群和以佛山、中山、珠海、江门、肇庆等西岸城市为核心的装备制造业产业集群,其中,位于东岸地区的深圳、惠州、东莞3个城市2000~2019年经济联系的平均增幅均大于均值,位于西岸的佛山、肇庆、珠海和江门4个城市均小于增幅。由此,在珠三角城市群的东岸内部、西岸内部以及东西岸之间形成了广泛而密切的产业联系,并通过产业链的作用将各城市连接在一起,从而形成各城市之间的经济联系,并随着产业的发展而不断变化。

Z的标准化回归系数为-0.460,通过了5%显著性检验,表明政策因素是影响经济联系的重要推手。政策作为“看不见的手”难以进行量化分析,但在影响经济联系方面发挥着重要作用。2000年以来,为促进珠三角城市群的转型升级与高质量发展,国家、省、市等各级政府相继出台了多样化的促进政策,如2005年广东省编制的《珠三角城镇群协调发展规划(2004~2020)》、2008年国务院下发的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》等文件,在此过程中逐步形成了广佛肇、深莞惠、珠中江三大经济圈,在三大经济圈内各自形成了三对经济联系更为紧密的城市,而三大经济圈之间各城市间的经济联系则相对疏远。另一方面,各城市相对地位的差异也是影响其经济联系的因素,如广州作为省会城市、深圳作为特区城市,享有更多的优惠政策,在开展对外经济联系时拥有一定优势和便利。此外,珠三角城市群内各城市也纷纷制定相关政策以促进自身发展,“深莞惠经济圈”的提出,《广东省建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的若干措施》与《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的发布,都表明广佛同城化以及深莞、深惠合作深入化的趋势,这些政策有力加强了彼此间的经济联系,更是促生出广州-佛山、广州-东莞、深圳-东莞这三对经济联系强度最大的城市,以及深圳市的相对地位显著提升的事实。

4 结论与讨论

随着经济发展、人口集聚以及基础设施改善,城市间的经济联系经历了由弱到强的过程。文章以珠三角城市群为实证案例,运用改进的引力模型法、GIS和QAP分析,结合社会经济数据,分析了2000~2019年城市经济联系的演变特征、探讨了影响因素。

4.1 结论

(1) 珠三角城市群的经济联系呈现出强度提升、方向稳中有变、城市相对地位发生改变的特征。经济联系总量由2000年的9 587.01增至2019年的158 229.18,增长15.5倍;经济联系方向稳中有变,经济联系最紧密和最疏远的三对城市始终是广州-佛山、广州-东莞、深圳-东莞和惠州-肇庆、珠海-肇庆、珠海-惠州,同时城市经济联系方向不断巩固和强化;经济联系中城市的地位发生改变,广州的经济联系总量始终最大、首位度特征显著,但其占比有所下降,而深圳的经济联系总量持续上升,城市地位提升明显。

(2) 影响珠三角城市群经济联系变化的因素有经济距离差异、经济发展与城镇人口增长、产业分工与产业联系、政策作用四个方面。经济距离差异是影响经济联系的基本原因,二者间的负相关关系明显;经济发展与城镇人口增加是影响经济联系强弱的直接因素,并与经济联系的增长保持较高一致性;产业分工与产业联系是影响经济联系的间接因素,并通过产业链的作用将各个城市联系在一起;政策因素是影响经济联系的重要原因,各级政府采取的积极措施有效促进了城市间的经济联系。

4.2 讨论

结合本文研究,尝试从以下4方面提出对优化珠三角城市群经济联系的对策建议。

(1) 以都市圈建设带动城市群发展,增强核心城市的辐射作用。以原有的广佛肇、深莞惠和珠中江三大经济圈为基础,带动珠三角城市群的整体发展;以广州和深圳为核心,致力于打造广州都市圈和深圳都市圈,强化广深两核的辐射带动作用,以点带面,促进周边城市的发展。

(2) 完善交通设施,促进城市间联系。一方面,加快城际交通基础设施建设。以都市圈为重点,推动形成以轨道交通、高速公路为骨架的快速交通网,大力发展城际交通。另一方面,提升综合交通枢纽发展质量。推进综合交通枢纽建设,引导各类交通设施集中布局、空间共享、同台换乘、立体换乘、随到随走,打造城市交通综合体。此外,加快城际地铁、深中通道、沿海高铁等交通类项目的建设,完善珠三角城市群的交通网络。

(3) 调整产业布局,优化产业结构,促进区域协调发展。三大经济圈中,广深作为两核,应坚持错位发展,广州应升级传统产业,尤其是加快生产性服务业的发展;深圳应充分考虑与香港的产业对接,注重发展高新技术产业、金融产业;珠海应加快发展以旅游、娱乐、展览、教育为主的第三产业。佛山、东莞和惠州、中山作为副中心和区域性中心城市,应在原有产业的基础上,加快电子信息、装备制造等产业的发展,力争成为以先进制造业为主体的现代化大城市。肇庆和江门作为第三等级城市,应充分发挥后发优势,积极承接其他城市的产业转移。

(4) 制定政策措施,增进城市间联系。第一,编制城市群、都市圈规划,明确各个城市的定位,分类指导不同等级、规模、类型的城市发展,促进城市间的良性竞争和深度合作。第二,积极推进粤港澳大湾区建设发展。全面落实国家战略,以深圳、珠海为着力点,加强与香港、澳门的深度合作,促动整个珠三角的转型与高质量发展。

此外,本研究仍存在一定可完善之处:(1) 限于经济联系影响机制的复杂性和掌握资料的有限性,本研究仅使用了QAP方法分析影响经济联系的各因素;(2) 由于指标的不确定性和数据的难以获得性,文章基于人口和经济数据对经济联系进行了分析,未能使用综合数据对经济联系的演变进行测度。针对上述不足,下一步拟通过引入回归分析、相关分析等方法实现对影响因素的综合分析,借助大数据、多指标的手段完善数据方面的不足。