31种中草药及其复方对维氏气单胞菌体外抑菌研究

2022-05-25张桓桥商宝娣张效平周贤君李小义

张桓桥,商宝娣,张效平,周贤君,赵 凤,李小义,孔 杰,杨 星,陶 莎

(1.贵州省水产研究所,贵阳 550025;2.贵州省特种水产工程技术中心,贵阳 550025;3.贵州大学动物科学学院,贵阳 550025;4.贵阳市水产技术推广站,贵阳 550025)

维氏气单胞菌()可感染包括大口黑鲈()、尼罗罗非鱼()、斑点叉尾鮰()、日本沼虾()在内的多种经济水产动物,所引发的病害在全球范围频繁暴发,对水产养殖业的健康发展造成阻碍,有效防治维氏气单胞菌的感染愈发重要。抗生素是水产养殖动物细菌性疾病主要防控手段,生产中抗生素的使用产生了一定的积极作用。然而,由于抗生素不能被机体完全吸收,大部分会以原形或代谢物形式进入环境,导致抗生素在环境中广泛赋存,且部分抗生素不易降解,可在水环境中持久存在并对非目标物种产生负面影响。抗生素的持续使用与高的残留所构成的选择压力促使抗生素耐药细菌(antibiotic resistant bacteria,ARB)和抗生素抗性基因(antibiotic resistance genes,ARGs)的发生和传播,不仅增加病害防控的成本,也对人类健康造成严重威胁。抗生素的不规范使用已造成负面且深远的影响,越来越多的病例报告表明,维氏气单胞菌的耐药性仍在不断增强中。以抗生素作为水产动物细菌病害防控的主要手段已然不再完全适宜,开发绿色安全的抗生素替代品迫在眉睫。

中草药在预防和治疗动植物各种疾病方面有着重要价值,能以多机制、多靶点对病毒、细菌、真菌以及其他病原生物产生抑制甚至杀灭作用,同时可有效增强宿主动物的免疫力和抗病力,兼具治疗性与保健性的作用。中草药对耐药菌有独到的作用,能以消除耐药质粒、下调耐药基因的表达、增加细胞膜通透性、阻碍细菌生物膜形成、抑制细菌主动外排泵和β-内酰胺酶等途径逆转细菌耐药性。中草药来源广泛、价格低廉,具有低残留、无副作用、不污染环境等优点,被视为抗生素的理想替代品,显现出广阔的应用前景,但如何选择有效抗菌中药成为近年来研究的难点。

贵州省水产研究所水生动物营养与疾病防治实验室在鱼类流行病学调查中发现,维氏气单胞菌是贵州毕节多个养殖场流水养殖的昆明裂腹鱼()溃疡病的致病菌。为筛选对该菌有抑菌作用的中草药及复方,本研究探究了31种中草药对昆明裂腹鱼源维氏气单胞菌的抑菌作用,以棋盘交叉法测定抑菌活性较好的6种中草药的联用效果,并在此基础上根据正交设计配伍中药复方,以期对中草药的运用与减少生产中抗菌药物的使用提供参考,为维氏气单胞菌的预防和控制提供科学指导。

1 材料与方法

1.1 主要试剂

LB营养琼脂、LB营养肉汤、MH液体培养基购自杭州微生物试剂有限公司;96孔板、牛津杯及其他试验耗材购自生工生物工程(上海)股份有限公司。

1.2 中草药液的制备

五倍子、黄连、地榆、诃子、苏木、黄芩、艾叶、大黄、连翘、鹿衔草、山楂、乌梅、白头翁、黄药子、石榴皮、夏枯草、败酱草、槟榔、陈皮、虎杖、黄柏、蒲公英、紫花地丁、穿心莲、杜仲、红花、射干、干姜、黄芪、小茴香、茯苓31种中草药,均购自本地中药房。以煎煮法制备中草药药液,方法如下:20 g中草药粉碎后于400 mL无菌蒸馏水中浸泡1 h,用大火煮沸后转至文火熬制2 h,多层纱布过滤;残渣加400 mL水同法煎煮后过滤;合并两次滤液,煎煮浓缩至20 mL,即药液质量浓度为1 000 mg/mL。待测中草药液经121 ℃、20 min灭菌,4 ℃保存备用。

1.3 供试菌株

昆明裂腹鱼源维氏气单胞菌试验菌株由贵州省水产研究所水生动物营养与疾病防治实验室提供,编号为BL61C,2020年9月分离鉴定。无菌条件下,维氏气单胞菌BL61C划线接种于LB营养琼脂培养基上,28 ℃培养过夜后,挑取单个菌落,接种于LB营养肉汤的试管中,置于生物摇床中28 ℃、175 r/min培养18 h,用MH液体培养基以麦氏比浊法将菌液浓度调整为1.0x10CFU/mL备用。

1.4 抑菌圈测定

采用牛津杯法测定抑菌圈大小。在一次性灭菌培养基中倒入一层灭菌MH培养基(约10 mL),凝固后均匀放置4个灭菌牛津杯,再倒入MH培养基10~15 mL。每个平板上加200 μL备用菌液,用无菌棉棒涂抹均匀,去除牛津杯后将80 μL待测药液加入孔中,28 ℃正置培养24 h。观察结果并用游标卡尺测量抑菌圈的直径。

1.5 最小抑菌浓度(MIC)与最小杀菌浓度(MBC)的测定

采用96孔板微量肉汤稀释法测定待测中草药对目的菌的MIC(图1)。无菌条件下,取干净96孔酶标板(A~H列×12行),各孔加入灭菌MH肉汤100 μL,第1行的A~D列中加入待测中草药100 μL。充分混匀后,逐次倍比稀释至第11行,最后一列稀释完后吸取100 μL去掉,每孔液体终体积100 μL。1~11行药液浓度分别为500、250、125、62.5、31.25、15.63、7.81、3.91、1.95、0.98、0.49 mg/mL。A~C列的1~11行加入预备菌悬液10 μL,为试验组;第12孔不加入菌液,为阴性对照。D列的1~11行不加入菌液,作为空白对照查看是否生长细菌;第12行加入10 μL菌液,为阳性对照验证细菌是否正常生长;一板一药,E~H列不做任何处理。28 ℃正置培养24 h后取出观察结果,试验组与空白对照透明度相似的浓度即为待测中草药的MIC。

图1 96孔板微量肉汤稀释法图示

取高于MIC的浓度涂布于LB营养琼脂培养基上,28 ℃倒置培养18 h。观察结果,少于5个单菌落的浓度即为待测中草药的MBC。

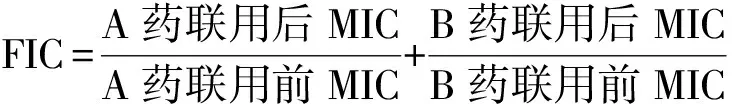

1.6 部分抑菌指数(FIC)测定

在1.4、1.5研究基础,共筛选出6种抑菌作用明显的中草药,两两组合成15组二联药方(LY1~LY15)。采用棋盘交叉法测定联用药方的FIC。用灭菌MH营养肉汤将待测中草药液A与B分别稀释至2 MIC、MIC、1/2 MIC、1/4 MIC、1/8 MIC、1/16 MIC浓度,配置完成的两种单方中草药据表1充分混合。各孔分别加入对应浓度待测中草药液A与B各50 μL、10 μL菌液、0.1%红四氮唑(TTC)溶液4 μL,其中,TTC用于检验细菌是否生长。混合完成后,28 ℃正置培养24 h。观察细菌生长状况,以FIC作为联合抑菌效果判定依据。FIC值计算如下:

表1 棋盘交叉法

1.7 复方中草药对致病菌的体外抑菌圈测定

采用正交试验设计复方中草药配置(表2)。以6种中草药作为6种因素设计正交试验L(5^6),分别为F1、F2、F3…F25,按比例进行配制,每组的终体积为1 000 μL,体外抑菌试验参照前文1.4、1.5进行。

表2 复方中草药配制表

2 结果

2.1 单一中草药抑菌效果

31种中草药提取液对昆明裂腹鱼源维氏气单胞菌抑菌效果各不相同(表3)。其中,五倍子、诃子2种中草药抑菌圈直径分别为21.80 mm、23.20 mm,抑菌效果为极敏;地榆、苏木、黄芩、黄连、艾叶、乌梅、石榴皮、夏枯草8种中草药抑菌圈直径介于15.00~20.00 mm之间,抑菌效果为高敏;鹿衔草、山楂、黄药子、白头翁4种中草药抑菌圈直径为10.00~15.00 mm,抑菌效果为中敏;其余17种中草药抑菌效果不佳或无抑菌圈。MBC试验结果显示,五倍子对昆明裂腹鱼源维氏气单胞菌抑杀作用最强,MIC和MBC分别为1.95、3.91 mg/mL;地榆、诃子、苏木、黄芩、黄连5种中草药抑杀作用明显,MIC介于3.91~7.81 mg/mL,MBC介于7.81~15.63 mg/mL;艾叶、大黄、连翘、鹿衔草、山楂、乌梅6种中草药抑杀作用较好,MIC均为15.63 mg/mL,MBC介于15.63~31.25 mg/mL;试验中,在药物浓度<500 mg/mL时,除茯苓以外,其余30种中草药均具一定抑菌作用。

表3 31种中草药对维氏气单胞菌的体外抑菌效果

2.2 联合药敏试验及FIC结果

以五倍子、地榆、诃子、苏木、黄芩、黄连6种具良好抑菌作用的中草药两两联用进行FIC试验,共15个组合(LY1~LY15),见表4。结果表明,五倍子+地榆、诃子+黄芩联用效果最好,FIC分别为0.31、0.50,表现为协同作用;五倍子+黄连、五倍子+诃子、黄连+诃子、黄连+黄芩、诃子+苏木等5种组合联用效果其次,FIC介于0.56~1.00之间,表现为相加作用;五倍子+苏木、五倍子+黄芩、黄连+地榆等8种组合FIC介于1.06~2.00之间,表现为无关作用。联用药方(LY1~LY15)均未发生拮抗作用,仅黄芩+地榆、黄芩+苏木联用时FIC最大(2.00),表明6种中草药之间不存在药性冲突,可进行后续复方中草药方配伍。

表4 药物联合的体外抑菌结果

2.3 复方中草药对致病菌的体外抑菌结果

将五倍子、地榆、诃子、苏木、黄芩、黄连等6种单一中草药按不同比例组合成25组复方(表2),测定其对维氏气单胞菌BL61C的体外抑菌作用(表5)。抑菌圈直径测定结果表明,25组复方中草药均具较好抑菌表现,抑菌圈直径均大于15.00 mm,其中F7、F8、F11等11组复方抑菌圈直径均大于20.00 mm,抑菌效果为极敏;其余14组复方抑菌圈直径介于15.00~19.20 mm,抑菌效果为高敏。MIC与MBC试验结果表明,25组复方均具较强抑菌效果,MIC介于0.98~3.91 mg/mL,MBC介于1.95~7.81 mg/mL。综合复方中草药的抑菌作用来看,F16(五倍子:地榆:诃子:苏木:黄芩:黄连=4∶4∶2∶5∶3∶1)的综合抑菌效果最佳,抑菌圈直径达23.20 mm,MIC与MBC分别为0.98 mg/mL、1.95 mg/mL,可作为维氏气单胞菌BL61C杀菌药物的首选配伍组合。

表5 复方中草药的体外抑菌结果

3 讨论

本研究中,抑菌圈试验结果表明,有14种中草药可对维氏气单胞菌起抑菌作用,其中五倍子、诃子等中草药体外抑菌效果最佳,抑菌圈直径均大于20 mm,抑菌等级为极敏;MIC和MBC试验结果表明,在药物浓度<500 mg/mL时,五倍子、地榆、诃子、苏木、黄芩、黄连的抑菌能力较强,MIC均小于7.81 mg/mL,MBC均小于15.63 mg/mL。Aggarwal等研究认为,抗菌药物的抑菌直径与最小抑菌浓度呈负相关,即抑菌圈越大则MIC浓度越小。试验中多数中草药的抑菌综合表现符合这一结论,但部分中草药抑菌直径与MIC不成规律,如大黄的MIC为15.63 mg/mL,而抑菌圈直径仅为9.00 mm;白头翁的MIC为31.25 mg/mL,抑菌圈直径仅为10.45 mm;连翘的MIC为15.63 mg/mL,但无抑菌圈,这可能与药物在不同介质中的扩散能力与菌-药有效接触面积有关。本研究结果表明,抑菌圈测试对中草药的抑菌能力的解释可能稍显不足,故在筛选中草药时需综合考量抑菌圈直径、MIC与MBC等参数。综合抑菌试验结果,五倍子、地榆、诃子、苏木、黄芩、黄连等中草药,可作为昆明裂腹鱼源维氏气单胞菌防治的理想中草药。

传统中药重视增效、减毒(相杀相畏配伍),避免减效(相恶配伍/十八反)、增毒(相反配伍/十九畏)。查阅《神农本草经》,本研究选用的6种中草药之间不存在配伍禁忌,可进行相互之间的配伍组合。以具良好抑菌作用的五倍子、地榆、诃子、苏木、黄芩、黄连进行FIC试验,联用药方(LY1~LY15)均未发生拮抗作用,6种待测中草药之间不存在药性冲突。张彬等研究认为,黄芩与黄连联用会发生拮抗作用,与本研究黄连与黄芩联用后的相加表现不同,出现差异的原因可能与菌株来源及种类、药物产地与炮制方法有关。

本研究结果显示,复方中草药的整体抑菌效果较单方更好。复方中草药抑菌圈直径均大于15.00 mm,抑菌等级为高敏或极敏;部分组方抑菌圈较五倍子、诃子单一作用时小,这可能与多种中草药联用时发生物理、化学反应或作用位点竞争导致的抑菌活性成分损失或扩散速率下降有关,也可能与单方中草药的单位体积有效成分多于在组方中的含量,混合后抑菌成分含量减少存在联系。复方中草药MIC/MBC试验结果提示,合理的配伍可提高中草药对维氏气单胞菌的体外抑菌作用,这对降低药物成本、减少药物使用及残留具有重要作用。综合整体抑菌结果,复方F16(五倍子∶地榆∶诃子∶苏木∶黄芩∶黄连=4∶4∶2∶5∶3∶1)可作为维氏气单胞菌BL61C抑菌药物的首选配伍组合,但抑菌作用机制及组分协作方式亟待进一步研究。本研究以简便的煎煮法制备31种中草药水提取液并配制复方,初步研究它们对维氏气单胞菌BL61C的抑菌性质,然而,生产中中草药常以浸泡后播撒、饲料添加剂或成品兽药等多种形式使用,制备与使用方式的不同是否会对其抑菌能力产生显著影响尚不清楚,故中草药开发为临床兽药还需结合中草药的物质特性及适宜制备工艺多加论证。