农村区域发展专业乡村实践教学体系建设研究

2022-05-24曾芳芳

曾芳芳

(福建农林大学金山学院/福建农林大学农村发展研究所 福建,福州 350002)

“三农”问题与乡村振兴、社会主义新农村建设具有不可分割的关系,高校涉农专业学生强烈的服务三农的意识和能力是学生投身乡村振兴重要的动力来源。然而,现实情况是,实践教学基地建设存在流于形式的多,实质性合作的少;在有限的实践教学中,学生走马观花的多,深度参与的少;在实践指导方面,教师的理论知识储备难以完全胜任实践教学需要。为突破农村区域发展专业应用型人才培养瓶颈,农村区域发展专业团队立足于乡村实践机制构建,破解“实践单位被动接受学生实践、学生被动参加专业实践、教师被动带队进行专业实践”等实践教学困境。

1 以培养应用型三农工作者为定位

为解决专业实践“立足点”的问题,农村区域发展专业团队将应用型人才培养定位和农村区域发展专业性质相结合研究,一方面,基于独立学院办学层次定位、学生来源特质、人才培养目标等方面的情况,以应用型人才培养为基本定位;另一方面,从农村区域发展专业性质出发,以培养熟悉农村了解农民、热心三农服务,具有综合区域发展思维和能力的应用型人才为专业定位。通过对山西农业大学信息学院、沈阳工学院等应用型院校农村区域发展专业调研,结合福建省农村区域社会经济实际,提出以培养熟悉农村了解农民、热心三农服务,具有综合区域发展思维和能力的应用型人才为专业定位。以培养应用型三农工作者为定位,是农村区域发展专业实践的立足点,是乡村实践教学体系构建的出发点。

2 构建深度乡村校外实践教学基地评价体系

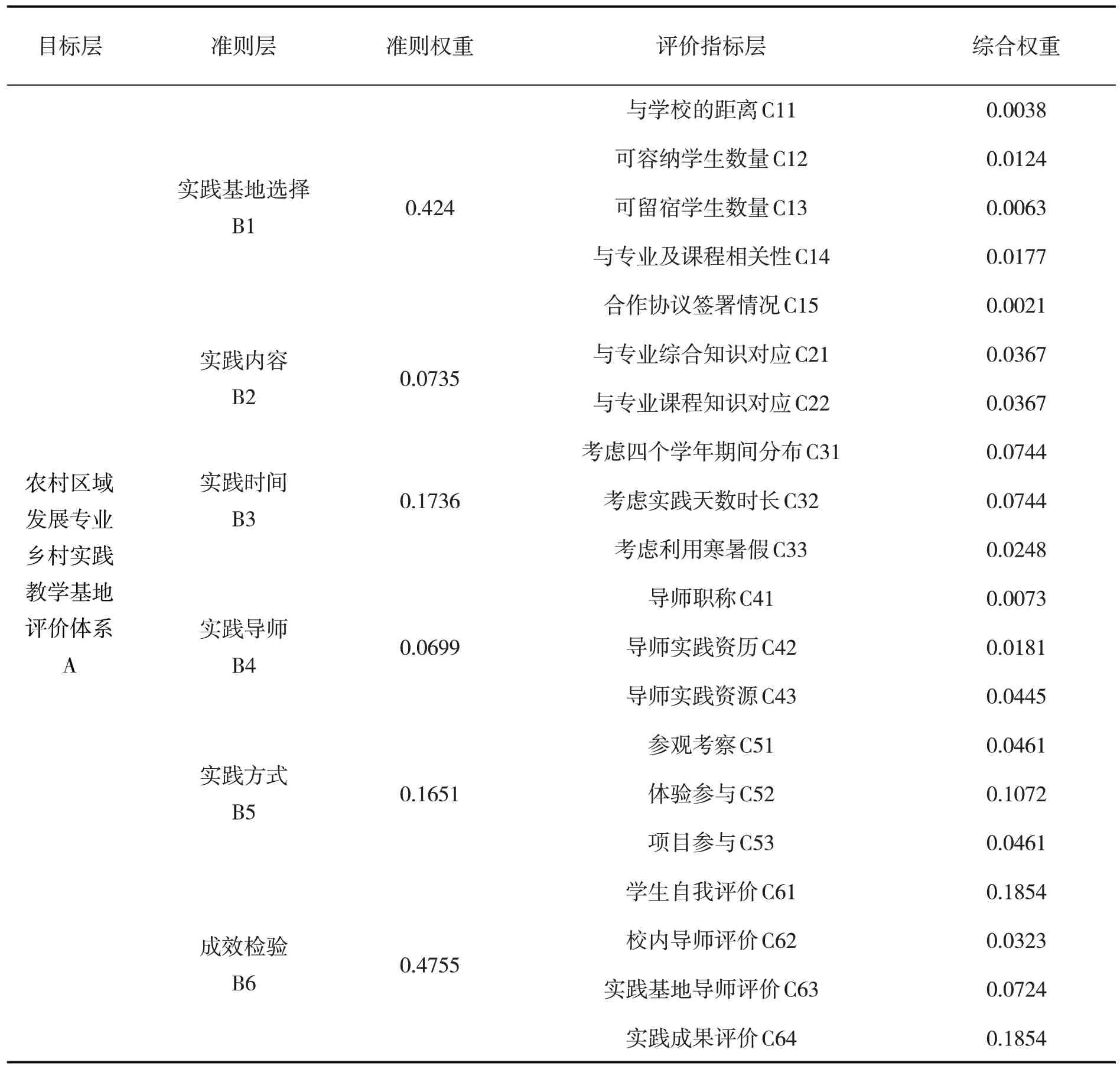

有效的实践基地建设是对乡村实践教学体系的重要支撑,对实践效果有决定性影响,以深度共建校外实践教学基地为抓手,解决专业实践“支撑点”的问题。在对专业学生就业岗位情况分析的基础上,有重点、有针对性地加强与学生就业岗位相关的实践教学基地建设,包括新农村建设实践基地、农业产业化示范园区实践基地、涉农事业单位实践基地等。校外实践教学建设重点放在“有效”和“深度”方面。从“有效”方面看,为研究分析实践效果影响评价因素,结合层次分析法和专家咨询法,邀请中国人民大学、南京农业大学、沈阳农业大学、安徽农业大学、西北农林科技大学、扬州大学、四川农业大学、河北农业大学、福建农林大学等农村区域发展专业著名专家,共同构建起一套乡村实践教学基地评价体系,对校内外实践基地的选择、实践内容、实践时间、实践导师、实践方式、成效检验等方面进行深入研究,如表1所示。在对专业学生就业岗位情况分析的基础上,有重点、有针对性地加强与学生就业岗位相关的实践教学基地建设。从“深度”方面看,一直以来,在实践教学基地建设问题上,普遍存在着以下困境,从学校角度看,对实践环节要求高的少,能用于有效提升实践教学质量的手段有限;从企事业单位角度看,被动接收学生实践的多,将接纳学生实践视为负担的多,能安排学生有效帮助企事业单位完成相应工作的少;从学生角度看,被动接受实践任务的多,到实践基地后因能从事的实践内容有限而觉得难以深入实践的多;从教师角度看,被动接受带队实践任务的多,觉得理论知识不足以指导实践的多。调研实践教学单位对接纳学生实践的需求,从校-师-生-企多方共赢的结合点出发,以项目委托带动学生实践的形式,推动实践项目任务驱动,有效克服了实践基地被动接纳学生实践和学生难以深入实践的困境,同时,为补齐教师的理论知识储备难以完全胜任实践教学需要的短板,派青年教师到实践基地参加为期半年的实践锻炼,与学生共同实践、共同学习、共同提升。

表1 农村区域发展专业乡村实践教学基地评价指标体系表

3 构建“三段式”实践教学课程体系

为解决专业实践“时间点”的问题,根据农村区域发展专业学生自身的认识能力、学习接受能力以及发展创新能力的基本规律,结合学生专业知识储备、实践提升需求的特征,通过综合实践课程分组与合作参与,按照从“乡村体验”到“乡村评价”到“乡村发展”的“三段式”推进逻辑,构建循序渐进的乡村实践教学体系。三段式培养模式立足于全程跟踪、分阶段进行,整个阶段从大一暑假开始,到大四的第8学期结束,贯穿专业始终,每个学期有不同的教学任务,三段式培养相互衔接,又不断提高,第一阶段为“乡村体验”阶段,是基础,包括专业劳动、乡村体验课程实践等内容,实践侧重点在于通过体验,对农村区域建立起感性认知;第二阶段为“乡村评价”阶段,是重点,包括多功能农业课程实验、农业推广学课程实验实习、乡村评价课程实践等,实践侧重点在于通过运用相应课程理论知识,对农村区域进行带有专业眼光的审视,对乡村资源进行多维评价;第三阶段为“乡村发展”,是关键,包括农村发展规划课程实验实习、乡村发展课程实践等,实践侧重点在于综合运用专业知识,在前面两个阶段实践基础上,找准乡村建设发展的切入点,能提出乡村发展的对策建议。

4 构建实践成果导向体系

以“学生下得去、成果出得来”为导向,解决专业实践“成效性检验”的问题,摆脱实践教学中“学生走马观花的多,深度实践的少”的困境,农村区域发展专业团队在进行前述“校外实践教学基地评价体系”构建过程中,注重加强对“基于成果导向的实践成效评价体系”的研究,从实践时长、调研深度、成果可行性等方面进行综合评价。如《多功能农业》课程实验过程中,同样在福清市渔溪郑为平家庭农场进行实践,在实践任务下达前,进行任务分组,在实践主题下设置若干实践子课题项目,由学生组建团队承担相应项目,分成“食物保障功能、原料供给功能、就业增收功能、生态保育功能、旅游休闲功能、文化传承功能”等6个专题实践小组,分专题进行调研报告撰写、多功能农业提升方案设计,由理论课任课教师与实践基地指导教师一同对实践成果进行点评。为增加实践过程的任务真实性和效果可检验性,根据学生自身的认识能力、学习接受能力以及发展创新能力的基本规律,通过综合实践课程分组与合作参与,选择让学生可以“下得去、待得住”的实践地点,与此同时,设计相应的实践任务,让学生以任务为导向,以特定区域农民、农业和农村的具体现实为教材,以理论知识为支撑,以“出得来实践成果”为检验,学生呈现出“新农村建设实践基地调研报告”、“最美乡村创建方案”、“休闲农业发展规划”、“农业文化挖掘方案”、“园区微景观设计”等丰富多样实践教学成果。

5 构建科研与实践良性互动机制

以科研与实践良性互动为保障,解决专业实践“长效性推进”的问题。将教师科研项目与实践基地建设相结合,将大学生创新创业项目与乡村实践相结合。一方面将教师科研项目与实践基地建设相结合,在项目调研过程中考察符合学生乡村实践基地,推进基地建设,同时将实践基地纳入项目研究实证研究对象,以派学生参与项目研究的方式深度进行乡村实践;另一方面将大学生创新创业项目与乡村实践相结合,从乡村实践过程中出研究选题,在乡村实践过程中深化研究,形成学术与实践相结合研究成果,有效促进科研与实践良性互动。