“不当出生”司法裁判的实证分析

2022-05-24邓勇郭庆

文/邓勇 郭庆

基于全国2019—2021年相关案件统计分析,对医疗机构处理同类事件提供合理思路和有效启示。

随着社会生育理念多元化的发展、优生优育观念的倡导、生殖医学的发展,人们更加重视产前检查活动,希望能够诞育出健康的孩子,由此催生了新的诉讼类型。“不当出生”之诉,是指在孕妇妊娠期间,由于医疗机构及其工作人员(以下简称“医方”)在产前检查和产前诊断过程中的过失,未能够检测出胎儿患有先天性缺陷,或是虽然检测出但未能够全面告知相关情况,先天性缺陷婴儿的父母因此向医方提出的侵权之诉或违约之诉。生育权存在私法权利与宪法权利交织不清,侵权责任还是违约责任的请求权基础不明的问题,“不当出生”之诉也牵扯出伦理和社会问题。

笔者对近3年不当出生案件的司法裁判文书进行归纳分析,以期能够了解具体的法律适用问题。通过对全国2019—2021年涉及“不当出生”的69件裁判文书的系统整理,逐一筛选出共计符合研究方向的裁判文书59份。其中,59份裁判文书中,原告的诉讼请求完全被驳回有7件,大部分案件法院或多或少支持了原告的部分诉讼请求,在判决损害赔偿的案件中,最高赔偿了2434672.46元,最低赔偿了625.76元。争议焦点主要集中在5点(见图1),笔者希望结合案例和法理进行分析,以期能够得到处理此类案件的合理思路和有效启示,更好保障“不当出生”诉讼中孩子和父母的合法权益。

图1 不当出生之诉的争议焦点

原告诉讼主体资格判定

在理论学说上,“不当出生”案件根据原告身份的不同细分成两种不同的类型,一种为“不当出生”之诉,即医方在产前检查和产前诊断过程中出现过失,而未能够检测出胎儿患有先天性缺陷,或者是虽然检测出来但是未能够如实告知相关情况,先天性缺陷孩子的父母由此向医方提出的侵权之诉或者违约之诉。另一种被称作“不当生命”之诉,即发生上诉情况后,子女就其遭受的先天性缺陷向医方以自己的名义提起的诉讼,要求医方承担因残疾出生而遭受痛苦的赔偿责任。两者的不同之处主要在于,原告的身份不一样,“不当出生”之诉的原告是先天性缺陷子女的父母,而“不当生命”之诉的原告则是先天性缺陷的子女本身。相同之处在于都是医方在产前检查和产前诊断的过错而导致先天性缺陷孩子出生,因而造成了一定的财产损失和精神损失。

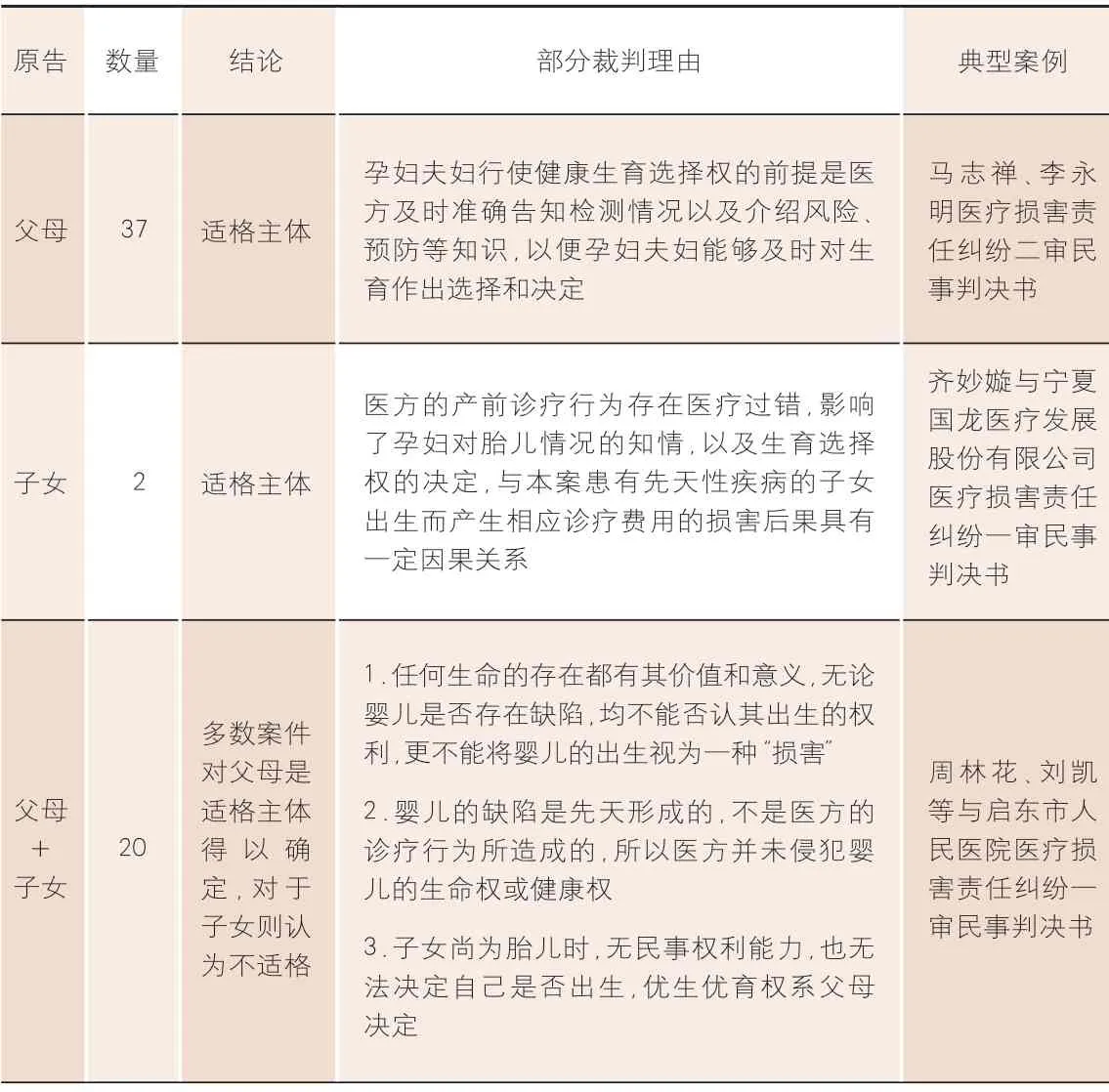

笔者通过对近3年相关案例的收集整理得出(见表1),我国司法实践中对于“不当出生”之诉认可度较高,各地法院普遍认为父母对胎儿享有知情权和生育选择权,同时,根据《中华人民共和国母婴保健法》(以下简称《母婴保健法》)第18条,医生有告知孕妇及其家属关于胎儿健康状况的义务。如果违反相应义务,医方可能需要承担一定的责任。但是,对于不当生命之诉,在大多数的案例中并没有认真分析子女是否具有主体资格,只是笼统地说明医方应当承担一定的责任,只有少部分对子女的主体不适格问题进行了详细论述。

表1 涉及“不当出生”和“不当生命”的案例统计及裁判理由

被告医疗机构

在“不当出生”诉讼中,被告往往是医疗机构,选择的案由是医疗损害责任纠纷。根据《母婴保健法》相关规定,医疗保健机构应当提供相应的孕产期保健服务。根据《产前诊断技术管理办法》第7条规定,产前诊断技术应用实行分级管理。所以,不同等级的医疗保健机构对于产前检查和产前判断的资质是不一样。一般情况下,医院的级别越高,能够实施的产前超声检查的种类就越多,能够实施的产前超声检查的级别就越高,当然,其需要履行的注意义务和告知义务就越高。医方的医院级别见表2。

表2 医方的医院级别

产科超声筛查应该在卫生行政部门许可的医疗机构开展,产科超声诊断应该在卫生行政部门许可的具有产前诊断技术资格的医疗保健机构开展。从事超声产前诊断的人员必须符合《从事产前诊断卫生专业技术人员的基本条件》中的有关要求。未取得产前诊断服务技术资格的医疗保健机构产科超声检查发现异常,须转诊至有产前诊断服务技术资格的医疗保健机构。目前我国产前超声检查分为Ⅳ级,分别是I级(一般产科超声检查)、II级(常规产前超声检查)、Ⅲ级(系统产前超声检查)、Ⅳ级(针对性产前超声检查)(见表3)。产科超声筛查的相关规定往往是“不当出生”之诉中确定医方过错的主要方面。

表3 产前超声检查

侵权责任的判断

本文主要从侵权责任的角度分析“不当出生”诉讼,《民法典》对具体人格权采取的是公开列举的方式,根据《民法典》第990条第二款规定,除前款规定的人格权外,自然人享有基于人身自由、人格尊严产生的其他人格利益。《民法典》对于抽象人格权的规定,能够有效地对一些尚未确定下来的人格权益进行兜底,在立法技术上回避了对“不当出生”案件确立出具体人格权的问题。“不当出生”诉讼中的知情权和生育选择权有极强的人身专属性,是父母对于孩子亲缘关系的确定,将其纳入抽象人格权有一定的可行性。医疗损害责任需要满足四要件:一是医疗机构的诊疗活动,二是患者受到人身损害,三是医疗机构的诊疗活动与患者受到人身损害之间具有因果关系,四是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中有过失。《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条明确规定,原告只需要对其到该医疗机构就诊和受到损害两个要件承担举证责任,而对于因果关系和过失的要件,并没有要求原告须承担举证责任。虽然原告没有要求对因果关系和过失要件承担举证责任,但是可以提出医疗损害的司法鉴定,来确定医疗机构的过失和与其损害的因果关系。医疗机构如果主张不承担侵权责任,需要提供证据证明自己没有过失,否则就得承担举证责任不能的后果。

损害事实的发生

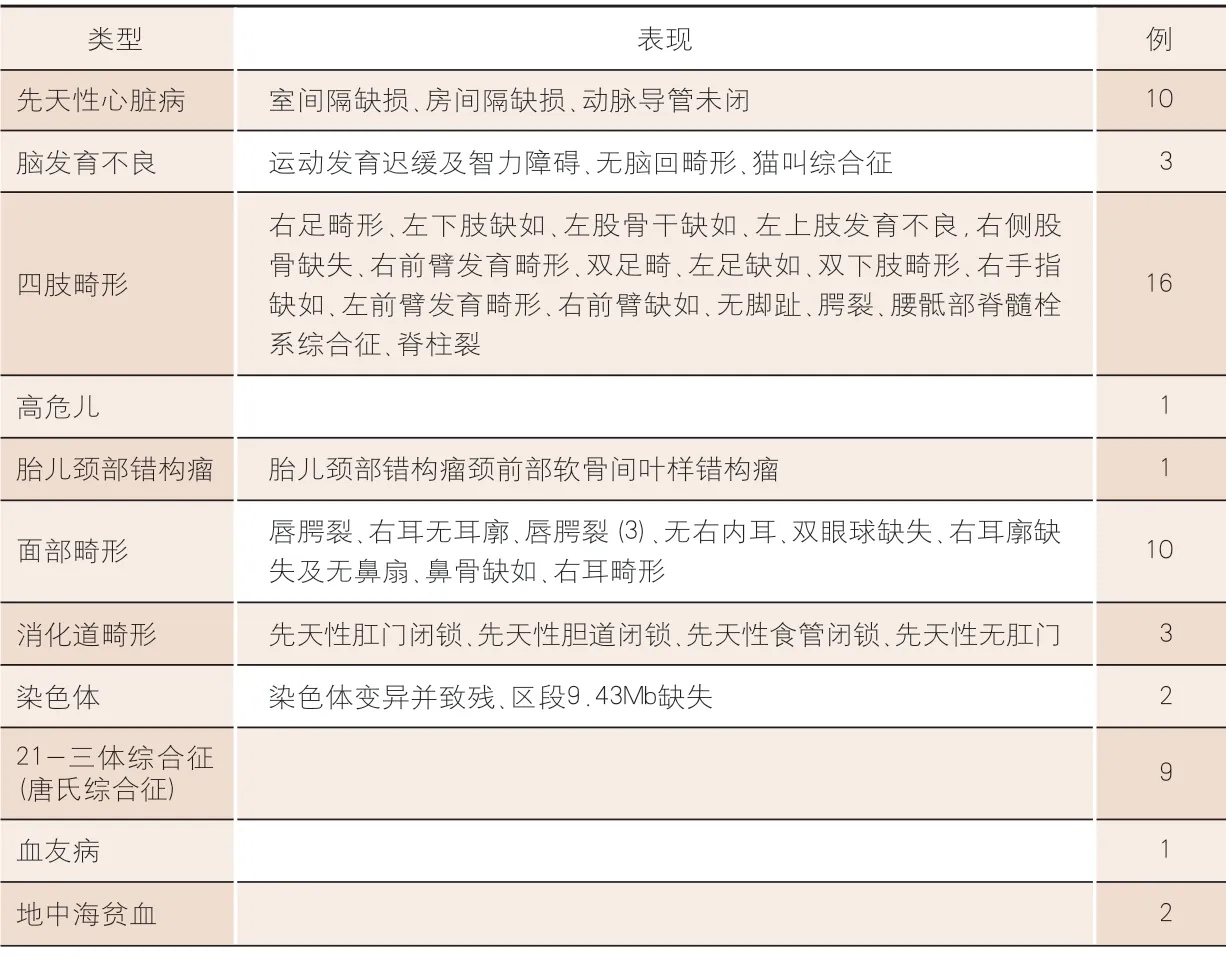

司法实践中,普遍认可父母享有生育选择权和知情权,即父母一方或双方有权了解胎儿的具体产检情况和产检的局限性及有选择决定生育孩子的权利。孕妇夫妇行使生育选择权的前提是医疗机构及时准确告知检测情况以及介绍风险、预防等知识,以便孕妇夫妇能够及时对有可能存在先天性缺陷的后代作出选择和决定。所以,侵犯生育选择权主要体现在对孕妇夫妇知情权的侵害,即孕妇夫妇有对胎儿缺陷信息的知情权。一般在孩子出生以后,父母发现孩子存在先天性缺陷后,就会怀疑医方在产检中存在过错,导致未能够及时检测出孩子的先天性缺陷。司法实践中主要集中在以下几种关于婴儿的先天性缺陷类型(见表4)。

表4 婴儿的缺陷类型

从中,我们能看出在不当出生的司法实践中,法院对于损害事实的认定往往借助先天性缺陷孩子的实际情况。需要明确的是不当出生的损害后果不是先天性缺陷孩子的出生,而是剥夺了知情权和生育选择权。任何生命的出生都是有价值的,不能够贬低残疾生命,将其认为是一种损害。

医方存在过失

医方的注意义务主要来自两个方面,法律规定和合同规定。一般情况下,在判断医方过错的时候,往往考虑一些规范性法律法规对医生从业的具体要求,来判断医方是否违反规定,进一步证明医方存在过失。同时,在医方和患者签署的医疗合同上,如果有特殊的规定,医方也应当遵守,对其违反合同约定的义务,只能提起违约之诉。上述法律法规明确规定医方应当履行的注意义务,主要包括告知义务、合理检查义务、合理诊断义务。以下对近3年司法实践中对医方的主要过失与责任参与度进行归纳(见表5)。

表5 医方主要过失与责任参与度

通过对59份裁判文书的分析和归纳(见表5),在实务中医方所应当负有的注意义务主要包括3个方面:医生应当履行合理的产前检查和产前诊断义务;医生应当履行合理的告知说明义务;医方的推定过错责任。

在证明医方的过错行为与损害结果存在因果关系的问题上,由于医疗行为的复杂性和专业性,各地法院在界定因果关系时多依据专业机构出具的鉴定报告。通过对近3年案例的分析,司法实践中对于不当出生案例认定医方的过错行为在损害后果所起的不同程度的参与度的案例数参考图2。

图2 因果关系不同参与度的案例数

医方常见抗辩事由

在“不当出生”之诉中,医方坚持己方拥有相应的产前检查资质和证书,且诊疗行为符合医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范,也履行了合理的告知义务。被告子女的先天性缺陷是其自发的疾病,并非医疗事故,损害后果与医方的诊疗行为没有任何的因果关系。从近3年的数据中,主要集中在以下几种抗辩事由(见表6)。

表6 被告主要的抗辩事由

损害赔偿在司法实务的观点

正如所有的侵权损害赔偿案件一样,医方剥夺了父母的知情权和选择权,则需要弥补造成的损害。侵权责任领域的首要目的是填补损失,将损失恢复到没有发生的状态。医方作为医学专业人士,有着较高的注意义务,对于其过失行为所造成的后果承担否定性评价是理所应当的。关于哪些损害可以赔偿以及损害赔偿的衡量标准,司法实务中存在一定的争议。同时,在此类案件中所关切的“道德、伦理和社会问题”让损害赔偿的衡量标准更加复杂。本文通过对2019—2021年59份相关裁判文书的分析,总结了司法实务上常见的几类损害赔偿范围及裁判结论(见表7)。

表7 损害赔偿范围

结合相关案例,不当出生之诉中,原告的诉讼请求往往包括以下赔偿事项:(1)医疗费、护理费、住院伙食补助费、营养费、分娩产生的相应费用、住宿费、交通费、鉴定费;(2)残疾辅助器具费、残疾赔偿金、死亡赔偿金、后续治疗费、特殊抚养费;(3)精神损害抚慰金等。传统理论和实务经验通常在知情同意权的框架内讨论损害赔偿的范围。知情同意权主要针对的是个人权益的损益,不关涉其他权利。基于社会公共利益,不当出生可以在更广阔的公共领域,从社会整体幸福感和生活安宁角度来看,不当出生的救济路径不仅仅要考虑赔偿功能,还应适当考虑预防功能,尤其是为了让医方提高专业水平和专业知识标准,甚至可以引入惩罚性赔偿。

适当的救济制度

为了最大程度平衡医患关系,提高医方的注意义务,充分救济受害者和阻止不当的专业行为,应当丰富不当出生案件的救济方式,提高侵权责任体系的威慑作用。有法官认为虽然医方的侵权行为对父母造成了损害,但是孩子的出生给原告带来了特殊的利益——亲子关系的快乐,此类利益的价值是能够减轻损害。但是,法律不能以情感慰藉来抵消财产损害,即非财产利益与财产利益相比较,再用非财产利益抵消财产利益,这两者利益是不对称的,这属于不当适用“损益相抵制度”。

其次,医方的不当行为虽然导致了孩子的缺陷出生,但实质上孩子的出生并没有违背原告的生育意愿,即父母通常打算怀孕并抚养一个健康的孩子,从这个意义上,一般抚养费是固有开支,一般情况下不属于赔偿范围。司法实践普遍认可抚养一个先天性缺陷儿童会支出超过抚养一个健康儿童额外的费用,因而肯定了特殊抚养费。特殊抚养费主要包括相应的医疗费用、残疾辅助器具费用、特殊的护理费。先天性缺陷孩子的出生造成过度的经济负担,这种负担不伴随健康孩子的出生,且与医方的过失行为有关。

最后,我国实务大部分是支持了精神损害赔偿的,但是由于《精神损害赔偿解释》立法定位是对人身损害赔偿的补充,实践中往往依赖于法官的自由心证,赔偿额度普遍不高。不当出生的精神损害赔偿在具体实务中缺乏明确的衡量方式,损害的评估往往依赖主观证词,缺乏适当的评估机制进行衡量,这往往导致裁判不一。不当出生的精神损害评估可以考虑以下几点:(1)精神损害的程度,从原告的价值观和生存环境出发,先天性缺陷孩子的出生对于其生存和生活的精神压力;(2)先天性缺陷的程度,当然缺陷孩子和健康孩子的生命价值是一样的,但是对于父母而言所承担的精神压力是不一样的;(3)社会公共政策,即社会群体接纳先天性缺陷孩子的世俗价值观和社会支持先天性缺陷孩子抚养的客观条件。