采动诱发断层带岩体劣化微震响应特征

2022-05-23朱贵旺余国锋汪敏华党保全罗江发李连崇牟文强

朱贵旺,任 波,余国锋,汪敏华,党保全,罗江发,李连崇,牟文强

(1.淮南矿业集团煤业分公司,安徽 淮南 232000;2.淮南矿业集团有限责任公司 深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室,安徽 淮南 232000;3.平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司,安徽 淮南 232000;4.东北大学 资源与土木工程学院,辽宁 沈阳 110819)

随着我国浅部矿产资源枯竭,矿井开采普遍受到高地应力的影响,瓦斯突出、冲击地压等强动力灾害威胁也日趋严重[1-2]。尤其是在存在断层等地质构造的采场内,开采扰动所诱发的强烈动压现象会显著增多[3]。断层是广泛存在于地质岩体中的弱体结构,开采会强烈扰动围岩的应力分布、层移,进而造成断层的劣化、活化,极易引发顶板岩层的异常破断而诱发矿震活动,这已成为矿井灾害防治中的典型难题之一[4-6]。而断层活化整个过程的微震活动与矿井生产活动密切相关[7]。分析采动下断层活化下的岩体破坏、劣化过程及其主要参数特征,尤其是掌握先进技术手段监测断层劣化过程中所表现出的响应特征,对揭示煤岩体结构的动力行为以及实施有效的灾害控制技术具有重大指导意义[8]。

而微震监测能够实现对岩体的动态破坏分析,可以实现岩体发生强动力灾害的区域和等级的定量预警、反演岩质岩体微破裂至失稳的过程、得到采场中采动应力响应量[9-12]。据此可分析采场覆岩运动、构造活化灾害并提出预警技术[13]。而基于震源参数响应特征分析是有效技术的关键,其中,微震事件频次和能量异常时,可表征岩体在采动支承压力的影响下屈服破坏失稳[14];岩体损伤与微震b 值存在一定关系,可识别和圈定深部岩体损伤区域、反映岩体稳定性[15];能量指数突减、累计视体积突增等特征,可表征岩体发生如岩爆、冒顶等宏观的动力响应[16]。获取深部矿井采动诱发断层带岩体劣化微震震源参数的响应特征,可以得到断层带岩层破坏时空特性,进而为矿井灾害预防与控制提供有力的理论与技术支撑。为此,以潘二矿开采深部A 组煤的大范围扰动断层带为背景,通过微震监测系统分析了微震震源参数响应特征及其力学机制,尝试为矿井灾害预防与控制提供重要支撑。

1 工程概况

1.1 生产地质概况

淮南矿区煤层赋存条件好、储量巨大、煤质优良,部分矿井已完成自浅部向深部的E、D、C、B 煤层的回采作业,目前主要开采最底层煤A 组煤。A组煤的各项条件均优于上部各组煤层,包含有累厚可达到7 m 的3#、1#煤层,且煤质优良、发热量较高,因此被称为是矿区的“新粮仓”,是矿区未来持续发展的主要支撑煤层。但A 组煤开采所面临的条件也是极为复杂的,尤其是受到高地应力、多煤层回采、复杂地质构造等不利因素威胁。

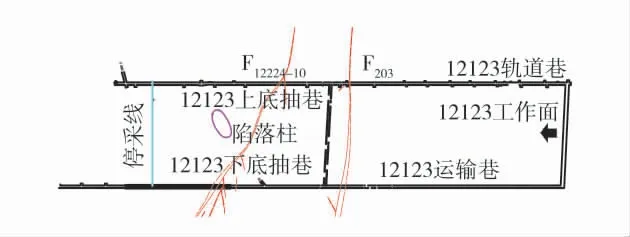

潘二煤矿隶属于淮南矿区,目前主要开采的A组煤存在断层异常发育的问题。其中12123 工作面主采A 组煤,上限标高为-435.6 m,下限标高为-508.1 m。工作面可采走向长1 003 m,倾斜长221 m。12123 工作面内存有4 条巷道:沿煤层底板布置的轨道巷、运输巷,以及在太原组C32灰岩中布置的上底抽巷、下底抽巷。煤层倾角平均10°。工作面回采期间揭露断层27 条,其中落差大于、等于5 m 的有3 条、3~5 m 的有2 条、小于3 m 的有22 条,地质条件较为复杂,其中F12224-10及F203断层对于工作面的回采会产生较大的影响,尤其是在工作面切割F12224-10断层时势必会发生较大的破坏,实施微震监测具有重要意义。12123 工作面平面图如图1。

图1 12123 工作面平面图Fig.1 The plan of 12123 working face

1.2 微震监测系统

微震监测技术是基于岩石破裂所产生的应力波,通过微震监测系统、传感器设备采集多组波形数据而计算震源参数,进而得到岩体的破裂信息[17-18]。4 个以上的微震监测点需要在工作面具有高程差的2 条巷道内布置以实现空间交错式采动全覆盖。在工作面的底抽巷内安装微震监测系统,巷道高程差约为40 m、水平间距约为130 m,同时在巷道内微震监测点的间距设置在80~150 m 之间。则在微震监测所包络的监控区内,能够满足定位微震事件的精度要求,可有效监测断层带顶底板所产生的微破裂。

2 断层构造区微震演化特征

2.1 微震事件分布特征

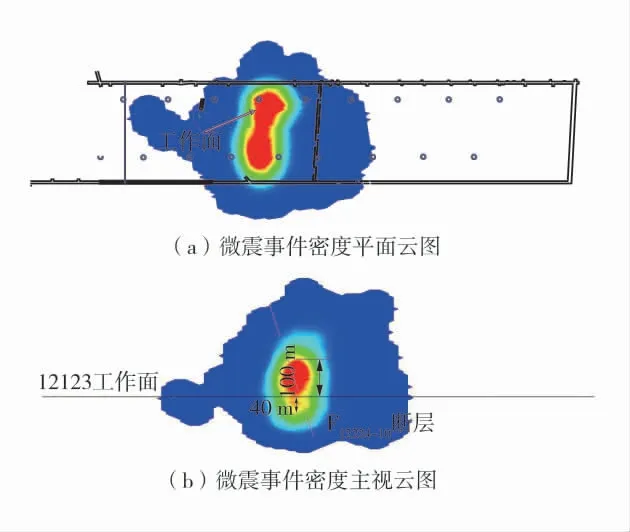

12123 工作面自2020 年11 月26 日开始与F12224-10断层相切,此阶段内断层完全处于采动影响的波及范围内,回采期间内微震响应显示出典型的构造区特征:以断层带为中轴线倾斜偏移分布。微震事件密度云图如图2。

图2 微震事件分布特征Fig.2 Distribution characteristics of micro-seismic events

微震事件集中在采动影响区内,且沿着断层带的分布相对集中、密度较大,并在下煤巷附近的小断层带交叉区域产生较大密度的事件。同时,可以发现大能量事件集中的范围位于F12224-10间的顶板围岩内。事件密度在顶板高度的集中范围大约维持在100 m 范围内,且顶板的破坏程度明显高于底板,具有一定的集中威胁。而工作面底板的深度集中分布在40 m 左右的范围内,且向断层带高度集中分布。其原因是该区域为工作面主回采时间的采动应力集中区,事件密度较大。而对于此区域内的工作面底板,与无构造带相比,破坏深度有增大的趋势,但并未波及底板承压含水层。

2.2 微震震源参数演化特征

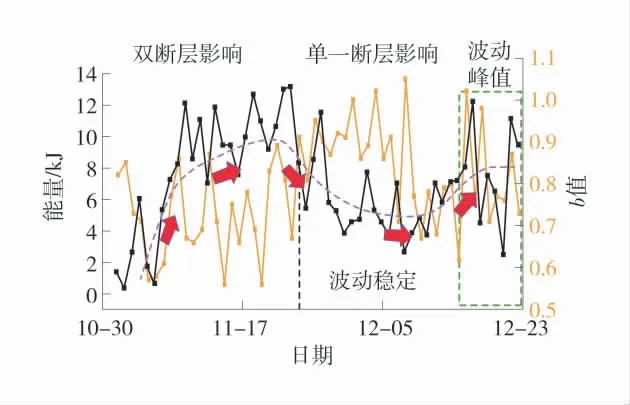

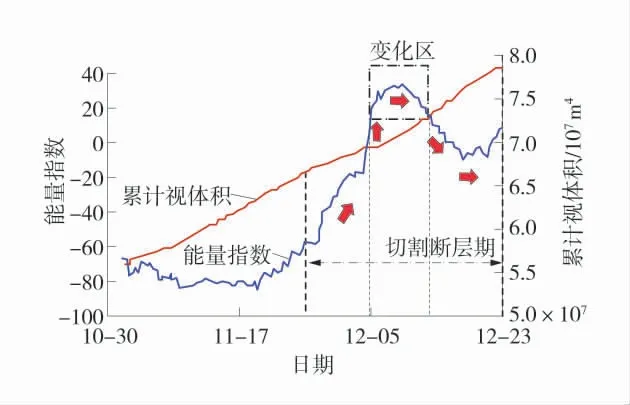

微震事件及其密度在空间内的分布特征反应岩体破裂状态,而微震震源参数可以作为岩体失稳特征的前兆信息。其中能量表征岩体储能强度及岩体破坏程度,b 值反映大小地震数的比例关系,能量指数与视体积表征岩体破裂强度关系[19-21]。微震事件能量与b 值变化如图3。微震事件累计视体积与能量指数变化特征如图4。

图3 能量与b 值变化Fig.3 Energy and b values

图4 累计视体积与能量指数变化特征Fig.4 Variation Characteristics of cumulative apparent volume and energy index

1)微震能量。能量值自11 月7 日开始出现显著增长趋势,后一直处于波动稳定状态,分多个阶段:①第1 阶段:受F12224-10断层及F203保护煤柱产生的应力集中影响,能量值在该阶段内处于较大的值;②第2 阶段:F203断层区域的影响消失,处于F12224-10断层的单一影响区,此时的能量较低;③第3 阶段:由于回采线切割断层中部后,下顺层附近的断层进入影响区,三角孤岛区域的影响力提升而造成能量处于波动增长期。但所有的能量值均未达到岩体异常的阈值线15 kJ。

2)b 值。可以发现b 值也具有阶段特征:①第1阶段:受2 个断层的双重影响,此时的b 值处于较低的范围内;②第2 阶段:F203影响消失后,b 值呈增大的趋势并维持在较大值;③第3 阶段:b 值呈现波动降低的趋势。与能量、能量指数、累计视体积的变化阶段基本一致,主要是受断层三角孤岛区及应力集中的影响,同时b 值在切割断层期间一般大于0.6,未达到前期的异常表征的极小值0.55。

3)能量指数和累计视体积。在工作面推采断层后出现典型的3 个阶段:①参数增长期:此阶段内断层围岩处于应力逐渐集中的蓄能期,岩体发生微破裂累计视体积平稳增长;②参数稳定期:显著增长后稳定至稳定出现下降的过渡阶段,该阶段内岩层处于应力集中最大阶段内的能量平衡期;③能量指数递减期:断层围岩已出现较大的破坏、能量释放,而后再次进入围岩的波动变化新阶段。

断层在回采阶段内未发生明显的异常破断,且对比整个阶段内的参数变化与微震事件能量变化、b值等均具有一定的对应关系,在12 月9 日产生了突减(可能发生异常),而能量值较小且b 值仍处于较大值(未发生异常),则断层带发生了较大的劣化现象,但是未发生灾变。也进一步验证了采用单一震源参数预测岩体异常的局限性,以及采用多源参数实施预测所具备的可行性。

2.3 能量迁移特征

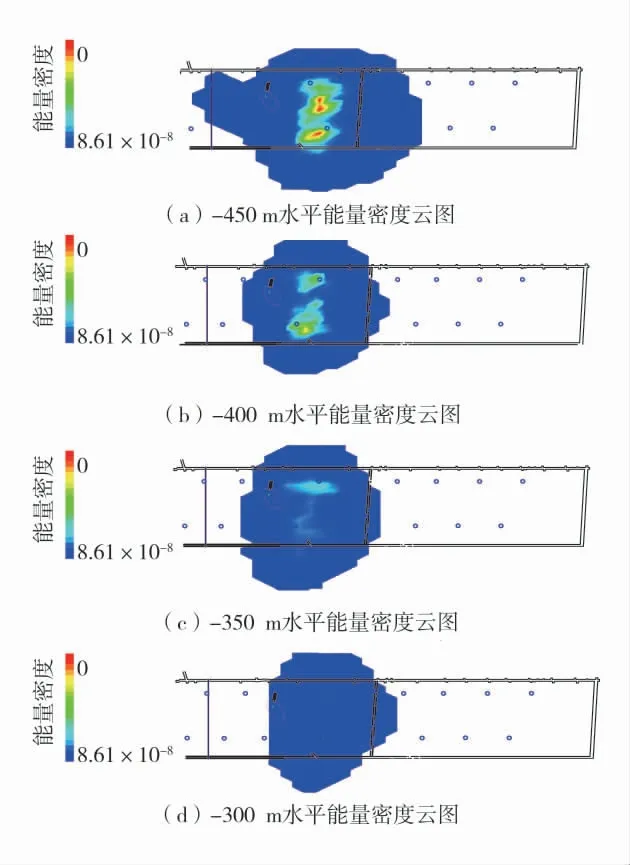

累计视体积与能量指数变化特征如图5。能量密度空间分布特征如图6。

图5 能量密度空间分布特征Fig.5 Spatial distribution characteristics of energy density

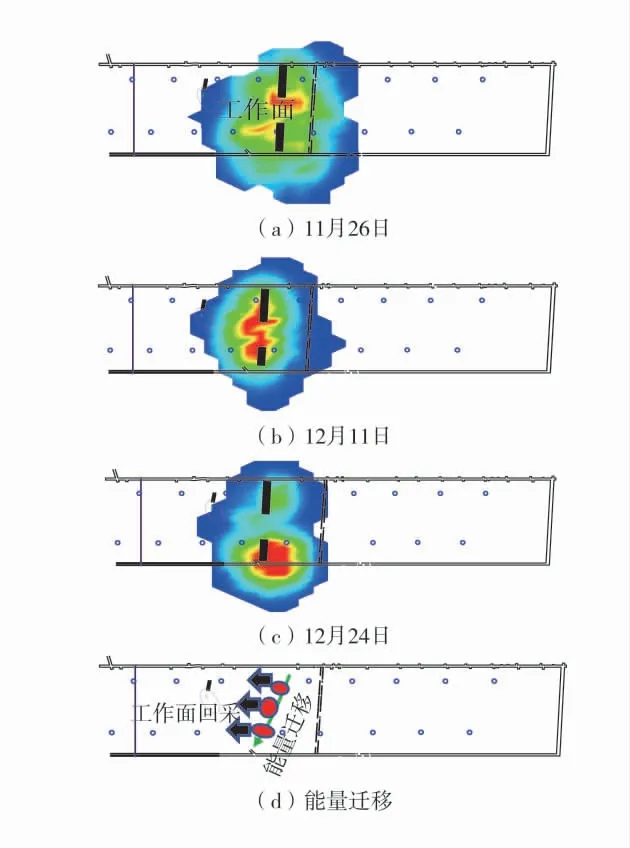

图6 微震能量迁移过程Fig.6 Micro-seismic energy transfer process

1)空间迁移特征。微震事件能量的空间变化可以反映岩体破坏迁移特征。由图5 可知,在相同能量密度下,-450 m 集中范围主要是下煤巷区域和中部断层参数的变化区域;-350 m 范围内主要发生在上煤巷断层交叉影响范围内;-300 m 无明显的能量集中范围,各个能量值普遍较小。则随工作面回采,微震事件的高能释放范围主要集中在-350 m 以下的范围内,同时在断层中部交叉变化位置、下部复杂位置上的单位能量释放量普遍较大。岩体破坏在-450 m以断层中轴线集中、以-400 m 在两端部集中,表明了断层在中部及下端部在-450 m 深层位发生了较大的劣化→活化现象,在浅部以两端部劣化为主而破坏程度较小,下端部受断层带影响而呈现较大的纵向贯通破坏。

2)时间迁移特征。选择了在11 月26 日、12 月11 日、12 月24 日回采期间内的能量密度进行对比分析,由图6 可知,能量的集中度随着断层与工作面的切割点移动而发生迁移,由原来的上煤巷集中区域转移到下煤巷集中区域,同时下煤巷的集中区域的能量密度普遍较大。构造断层带的能量释放与断层参数有关。随着工作面推进,断层带表现出明显的向下迁移特征,且由断层轴线向下端部的断层区集中。

3 微震响应的成因机制分析

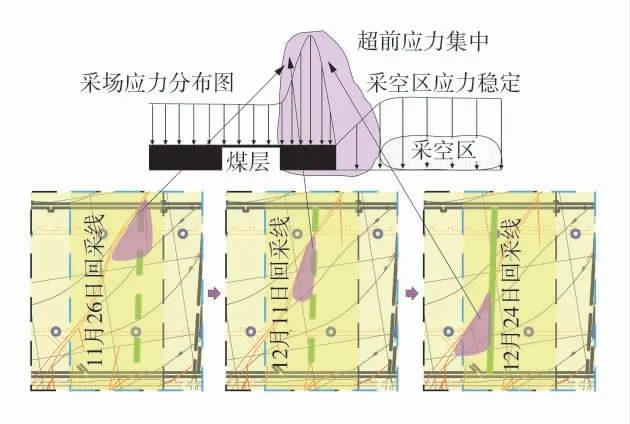

自11 月26 日开始回采线“切割”断层,应力集中、岩层破碎、断层参数等的影响会产生较多的能量事件,此类微震事件的分布会呈现复杂的状态。分别选择11 月26 日、12 月11 日、12 月24 日的回采进尺,可以得到应力状态,回采过程中的应力集中分布如图7。

图7 回采过程中的应力集中分布Fig.7 Stress concentration distribution during mining

11 月26 日左右回采线切割断层,断层在上煤层附近处于超前应力范围之内,且存在断层间交叉区域,所以会造成微震事件相对集中;12 月11 日左右回采线前移,其超前应力集中区也会前移;12 月24 日左右回采线继续前移,此时大断层与下煤巷附近小断层附近的交叉区域开始进入超前应力集中范围内,且此时断层的落差和间距增大,因此会造成微震事件相对集中。而上煤巷区域内的断层构造区进入采空区的应力稳定区。

同时,由于断层构造的影响,回采线与断层交叉区域发生集中的微破裂首先发生垮落,随着破碎带能量释放而发生跨落后,位于非断层区域内的煤岩层(如上煤巷附近、下煤巷遗留区)会在后期造成较大的超前后的二次应力集中而产生大的能量事件。同时随着回采断层结束集中现象逐渐消失,工作面斜切断层诱发断层带围岩存在孤岛性特点,基于微震事件分布所推断的可能存在的超前应力集中区域,在交叉点的端部区域存在较大应力集中和破坏。在煤层开采中,若开采面存在走向与工作面相切的断层时,在回采过程中应当应加强顶板管理及矿压观测以排除存在的风险。

4 结 论

1)在断层带完全处于采动影响的波及范围内后,受断层带、回采面的三角非稳定区等因素影响,微震响应显示出典型构造区下的时空特征:以断层带为中轴线呈现倾斜偏移分布,断层围岩出现波动的高能卸压状态,且存在异常趋势。

2)断层受回采扰动阶段内的微震事件能量变化、b 值与能量指数、视体积等均具有一定的对应关系,表征了断层带回采期间发生了较大的劣化现象,验证了采用单一震源参数预测岩体异常的局限性,以及采用多源参数实施预测所具备的可行性。

3)随着工作面推移,受回采所造成的高应力集中下的空间切割分布影响,断层区内微震事件及能量出现明显迁移:以中部、深层位的高能分布向端部、浅层位的高能分布转化。应力集中区域而诱发的大能量事件响应特征,可以为岩层控制提供技术支持。