中国智库参与国际公共政策决策

2022-05-22安德万

摘要:[目的/意义]总结中国智库通过加入或主动组建跨国智库网络以参与国际公共政策决策的经验,以加强中国特色新型智库建设,提升中国的全球话语权和引领力。[方法/过程]本文首先讨论了跨国智库网络的定义和跨国智库网络参与国际事务的理论,然后对相关案例进行了综合分析。[结果/结论]跨国智库网络是推进中国特色新型智库建设从而提高其国际影响力的一个有效途径。中国智库的相关实践主要是围绕中国政府的多边外交而参与跨国智库网络,但近年来中国智库也开始主动组建相关的跨国智库网络,吸引他国研究机构的加入。未来,中国特色新型智库也会积极组建更多的跨国智库网络,服务国家的外交战略布局。这要求其加强独立的研究能力,并提高管理、运作跨国智库网络的能力。

关键词:中国特色新型智库 国际政策参与 跨国智库网络

分类号:C931.5

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2022.02.05

1 前言

作为一种非营利机构,智库是中国对外交往活动的积极参与者。党中央提出要加强特色新型智库建设,提高应对复杂多变的国际形势的能力,为国家的外交战略全局服务。因此,不断提高中国特色新型智库的国际政策参与能力是中国特色新型智库建设中的一个重要课题。现有研究表明,组建跨国智库网络是增强中国特色智库国际公共政策参与能力的有效途径之一。贾杨等指出,中国特色新型智库已经成为全球政策网络的组成部分,在国际事务和全球治理中发挥着重要的影响力[1]。中国的社会智库通过与外国公众、政府机构建立跨国网络已成为推行公共外交的一种创新方法,能够提高中国的国家形象,增强中国的软实力[2]。王耀辉也认为,组建全球性或区域性智库网络在推动跨国问题的解决方面具有重要作用,然而,中国智库在组建全球性或地区性智库网络方面的表现仍不理想[3]。詹姆斯·G.麦甘(James G McGann)博士等的研究表明,澳大利亚悉尼、马来西亚吉隆坡、日本东京以及新加坡已经成为地区性智库枢纽,迄今为止,还没有一个中国城市具备这样的地位[4]。致使中国智库参与或组建全球政策网络的能力不足的主要原因:①在国内的普遍认知中,智库不是外交主体之一,对建设智库的投入不重视;②经营智库的思维落后,中国智库的信息沟通与传播、议题引领、资源拓展和活动组织等能力不强[5]。

现有的研究文献缺乏对中国智库如何借助跨国智库网络这个途径以有效参与国际公共政策的理论和实证研究。组建并有效运作一个跨国智库网络是一个非常复杂的过程,需要管理好智库网络内部成员之间的关系,同时,又要有效地参与政策决策过程。否则,投入大量的精力、资源参与或组建跨国智库网络看似提高了中国智库的国际公共政策参与能力,但实际上可能并不能达到目的,也就不能真正地为中国的外交事业做好服务。因此,理解跨国智库网络影响国际公共政策的因果机理是非常重要的。

本文首先对跨国智库网络进行简单的定义;然后,就跨国智库网络如何有效参与国际公共政策决策进行理论分析;最后,以理论分析为基础,对中国智库利用跨国智库网络这个途径提高自己的国际政策影响力的实践活动进行评价。

2 跨国智库网络的定义及其参与国际政策决策的理论

跨国智库网络是以政策知识的生产、传播和整合为基础而影响国际公共政策决策,这是跨国智库网络区别于其他类型的全球政策网络的根本属性。组建跨国智库网络是智库国际化的结果,是为了应对跨国相互依赖条件下国际问题复杂性加深带来的挑战。

“智库”(think tank)通常是指为解决国内公共政策问题和国际问题而设立的专业性政策研究机构。现代社会中,智库积极参与政策决策并发挥着一定的政策影响力[6]。智库从西方社会诞生,在向全球扩散过程中,不同智库之间的差异性越来越突出。从目前的实际情况来看,不同国家的智库在组织结构、人员规模、法律形式、履行的具体功能、关注的议题、独立性、政治影响力大小等方面千差万别,各不相同。本质上来说,智库的运作离不开两个网络:资金来源和政策咨询市场。获得足够的资金才能确保智库的正常运转,从而使智库产出政策研究报告,在此基础上,将研究报告输入政策决策圈从而影响决策。对智库的已有研究,要么关注智库运作的资金来源,焦点是智库的独立性;要么关注智库与政策界的联系,焦点在智库如何参与政策制定,并影响了政策的决策过程。在许多情况下,这两个网络并不是分隔开来的,这是由于政府也会参与智库的活动,为智库提供赞助资金,并提出重要的研究方向或要解决的政策问题。

随着全球化的不断推进,智库的全球化或者国际化的程度逐渐提升。就具体原因而言,一方面,资助公共政策研究的机构(如慈善机构、财团、基金会等)是重要的跨國行为体,具有广泛的国际联系,其活动越来越国际化;另一方面,为了提高其政策参与能力,智库也会谋求建立更广泛的合作关系,以提高运作的国际化程度。这些推动力量共同催生了跨国智库网络的兴起。目前,跨国智库网络的兴起已经成为一种普遍的国际政治现象,并为全球性问题的解决做出了重要贡献。因此,本文将“跨国智库网络”定义为一个或多个智库为了提高参与国际问题的能力而有目的地建立的一个跨国社会网络,其通过学习、交流、生产、传播与某个具体的跨国性公共政策问题相关的政策知识,以促进跨国性政策问题的合作解决。

跨国智库网络通常是为了解决具体的跨国性问题而组织起来的。因此,一个具体的跨国智库网络总是努力把擅长某个领域的研究机构或相关的利益攸关方组织起来,搭建一个沟通平台,以促进问题的解决。按照成员构成,跨国智库网络可以分为三种类型(见表1)。第一种,是跨国智库。这是由一个智库在不同国家设立的多个分支研究机构、办事处以及其资金提供者等组成。这种类型的智库有的为“全球性智库”,如布鲁金斯学会、卡内基国际和平基金会;有的则为“地区智库”,如欧洲外交关系理事会。跨国智库具有一定的稳定性,一旦设立会长期存在。第二种,是分布在不同国家的多个智库和研究机构通过具体的政策研究项目把彼此联合起来,以提高政策分析能力和解决政策难题的能力。例如,东盟地区的思想库“东盟-战略与国际问题研究所”(ASEAN-Institutes of International and Strategic Studies)、2010年成立的以中美洲和南美洲的12个智库为成员的“拉丁美洲公共政策研究倡议”(the Latin America Initiative for Research on Public Policies)。第三种,是一个或多个智库主动发起并管理的、通过广泛吸纳其他相关政策参与者(如政策决策者、大学学者、社会活动家、产业界的领袖)而形成的非正式的跨国政策网络,旨在促进政策对话。通常后两种跨国智库网络是任务导向的,是临时性的跨国网络,一旦问题解决,大多会解散,但也有的会升级成为一个常设的政策机制。

对表1比较分析可以看出,跨国智库网络主要以跨国知识网络和跨国政策网络两种方式参与国际公共政策决策。相较而言,跨国知识网络通常是由持相似的学术观点的智库和研究机构为追求共同的研究目标而组织起来的;跨国政策网络主要是为了在利益不同的成员之间进行调解、沟通而组织起来,但是强调通过加强跨学科和跨部门的合作,引入新概念、新思维,以拓宽政策视野来提高政策研究的质量[4]。因此,无论以哪种方式参与全球治理,跨国智库网络的政策影响力之发挥首先是基于专业知识团体之间可以比较容易建立起跨国联系的天然属性。由于在国际无政府状态下,缺乏最高的、统一的政治权威,而全球化条件下国际公共政策的决策和实施需要不同公共机构和私人行为体的共同参与,跨国智库网络提供的共识性知识可以成为政策制定过程中的一种权威基础。因此,跨国智库网络中的专业成员建立起的跨国纽带能为全球化条件下的国际公共政策决策提供独特的价值[7]。

就在全球公共政策决策中所扮演的角色而言,一方面,跨国智库网络可以不受政府、利益集团的影响,充分发挥自己的独立性和自主性,可以自由地研究其认为重要的政策问题,发出其独特声音,并通过传播新的理念,引导舆论,以间接地影响政策。如果这类跨国智库网络的成员达成一定的共识,并努力通过政策倡议等形式追求其共识最终体现为国际公共政策,那么这个智库网络就构成一个“认知共同体”(epistemic communities);另一方面,跨国智库网络也可以直接吸纳各种利益攸关方,甚至包括决策者,搭建起一个政策对话的平台——发挥“边界组织”(boundary organizations)或“二轨外交”(second-track diplomacy)的作用,并根据政策对话的变化而不断改变研究重心,促进各方的利益协调和政策知识的整合,从而促成问题的解决。在第一种情况下,智库网络的成员构成比较稳定,只需要在获得稳定的经费来源情况下保持研究的独立性;在第二种情况下,智库网络需要促进网络成员之间有效的资源交换——利益关切和立场表达,专业信息、资金、政治权威的交换——确保政策对话的高效率。由于这种情况下跨国智库网络非常接近决策过程,其本身就构成了一个权力竞争空间,外部行为体会不断地加入,造成组成成员的不稳定,其运作成本会更高。

3 中国智库参与或组建跨国智库网络的成就和问题

改革开放的初期,中国智库就积极组建跨国智库网络。但是,最初的主要目的是吸引海外的专家、学者,特别是华裔科学家,使其成为中国智库的顾问或研究人员,到中国开展研究,以为中国政府的科学决策提供支持[2]。究其原因,主要包含两个方面:一方面,中国需要引进西方先进的经济管理和社会治理经验;另一方面,中国需要大量的外资,这要求中国适应全球资本主义经济的需求,在国内进行适度的经济制度调整和社会结构的转型[8]。随着改革开放的推进,中国智库积极加入或主动建立一些跨国智库网络,以此为途径积极参与国际事务。这是由于中国要“走出去”,中国对国际事务的参与度越来越高,中国与更多国家、国际组织开展合作,促进共同发展、合作治理。特别是在中国提出“一带一路”倡议后,中国智库既要讲好“中国故事”,又要深化对沿线各国的国情研究,加强风险评估,完善“一带一路”倡议的战略框架和实施路径,为“一带一路”建设提供战略性和前瞻性的建议。因此,中国智库开始积极主动地建立跨国智库网络,以提高政策研究能力[9]。与此同时,各种类型的中国特色新型智库都积极组建跨国智库网络,以提高其参与国际公共政策决策能力。

进入21世纪以来,我国公共决策的重心从经济政策转向社会政策,在制定重大社会政策时,我国政府除了咨询官方智库外,也开始征求各类外部政策研究机构的意见和建议[10]。同时,随着中国对国际事务的参与度越来越高,各种外交政策智库也逐渐兴起。各种类型的中国智库活跃起来,积极参与国内公共政策、外交政策的讨论。这也为中国社会智库的发展提供了广阔的空间。总体而言,中国的智库可以分为三类:党政部门下属的政策研究机构(中共中央和国务院下属的政策研究机构,以及各级党校和行政学院、各级政策研究室、各级地方参事室),以社会科学院系统及大学所属的政策研究机构为代表的学术智库,以及社会智库。不同类型的智库均积极参与国际政策讨论,研究如何解决外交政策问题,或者吸取他国的公共政策经验为我国服务。随着社会智库的不断发展、壮大,其已成为跨国智库网络的一个重要参与主体。

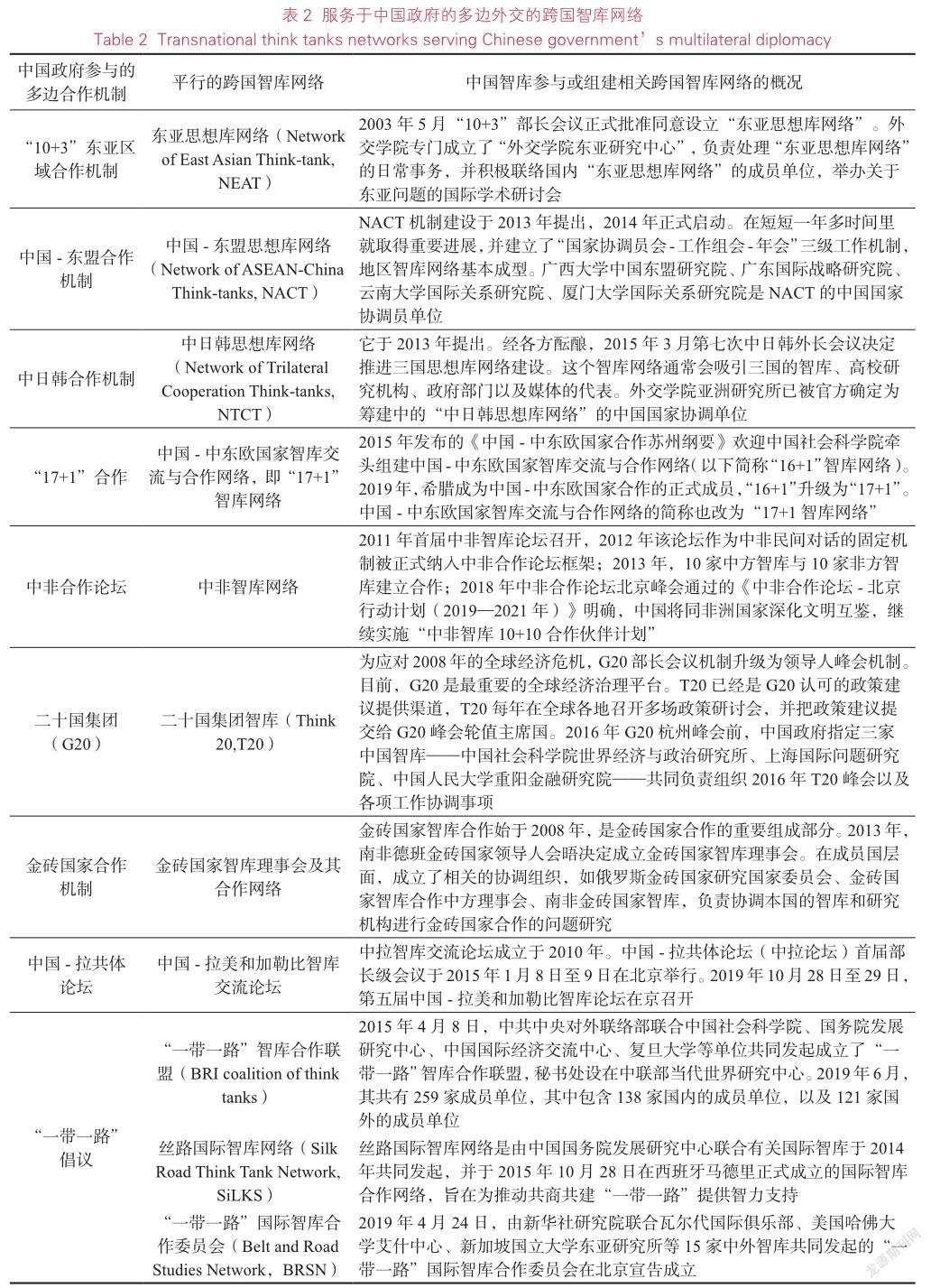

由表2可以看出,总体而言,中国智库参与的或主动建立的跨国智库网络大体可以分为两类。

第一類,是服务于中国政府参与或发起的多边外交的跨国政策网络。这类跨国智库网络通常围绕中国参与的多边外交机制举行平行的研讨会议,紧贴官方的政策议题,展开深入的政策研究。其合作伙伴通常包括政府智囊团、大学研究机构和其他科研机构、独立的私营智库、媒体、政府官员,如G20框架下的T20、17+1框架下的智库网络、中非合作论坛下的中非智库网络、中国-拉共体论坛框架下的中国-拉美智库网络等。由于大多数的中国智库与中国政府建立的良好关系,特别是许多智库具有官方背景,加入或组建这类跨国智库网络有利于中国政府和其他国家政府就全球治理中的问题交换意见,因此,这些跨国智库网络常常能够搭建起政策对话平台,其主要职能是开展舆论调查,就中国与其他国家、其他地区的关系开展研究并提出建议,有时还发挥“二轨外交”和“一轨半外交”的功能,帮助我国外交部门协调外交工作。

第二类则是中国智库主动建立的政策研究网络。这类跨国智库网络致力于开展独立的政策研究,界定新的政策问题,并提出创新性的政策建议,以影响政策议程设置。2017年,中国社会科学院在匈牙利布达佩斯注册设立了新型学术性研究智库——中国-中东欧研究院,其主要是由中国社会科学院欧洲研究所具体承办,目的是帮助前往中东欧的中国学者保持学术联系,开展调查研究,也通过组织会议、邀请中东欧作者发表论文、资助中东欧智库的研究项目等方式,促进中国智库与中东欧智库的政策观点交流[11]。中国-中东欧研究院是在欧洲独立注册的第一家中国智库。其未来目标是把中国-中东欧研究院打造成具有一定影响力的国际化智库,成为连接中国和中东欧学者以及世界学者的一座桥梁[12]。中国人民大学重阳金融研究院广纳世界精英,包括前伦敦市副市长罗思义(John Ross)、埃及前总理伊萨姆·沙拉夫(Essam Sharaf)等多位前政要、银行家、知名学者,有助于其建立起一个规模更广的跨国研究网络,提高智库的政策研究水平和政策影响力;清华大学和美国著名智库布鲁金斯学会联合创办清华-布鲁金斯公共政策研究中心,对一些全球性议题提供中立、独立的研究。

通过参与或组建跨国智库网络,中国智库提高了参与国际公共政策的能力,并积累了在新的国际国内环境下有效运营智库的管理经验,但是也存在一些问题。中国智库在国际论坛上表达自己的独立声音的能力不足,也就无法在国际政策讨论中掌握话语权。王耀辉认为,中国智库在外交政策决策上的影响,一般仅限于信息沟通和“纳谏者”角色,国际知名度和认可度仍有待提高[13]。造成这种问题的主要原因有如下三点。

第一,目前中国智库主要是围绕政府的多边外交开展活动而参与跨国智库网络,中国智库关注的问题与多边外交的官方政策议题相关联,一旦重要的多边官方会议结束,智库对相关问题的关注度就会下降,没有对一个政策问题进行深入和持续的前瞻研究[14]。

第二,在参与国际事务时,中国智库面临西方智库的竞争,特别是西方的科学规范和话语的霸权的冲击。因为西方智库扩张的过程中,西方主导的研究范式和话语霸权也在扩张。在西方占据主导地位的政策理念往往反映了全球资本的需求[8]。而且,当前中国绝大多数智库基本上是处在忙着“发现问题,解决问题”的阶段,缺乏全球化的思维、国际化的眼光和前瞻性、系统性的研究能力,致使主导政策辩论的能力偏弱。然而,2008年的金融危机、2020年COVID-19疫情导致的治理危机之后,西方的治理理念不再具有以前的强势地位,这也为中国智库基于中国的治理经验提出新的全球治理观并分享自己的发展经验提供了契机。

第三,当前中国智库的运行模式不利于跨学科、跨领域的综合研究,导致独立研究能力仍不强。其原因之一是运营经费不足。许多中国知名智库的资金来源主要依靠政府部门直接拨款,存在资金紧张的问题,即使是中国国际问题研究基金会这样的政府智库也面临资金短缺的困境。社会智库的生存更是极其艰难,一方面社会智库难以获得政府的财政支持;另一方面,企业、社会团体等的资助也较少。此外,中国智库之间的合作不够。有较大影响力的中国智库大多数具有官方背景,常常隶属于不同的党政部门。例如,参与中国外交政策的各个部委都有自己的研究机构,如外交部下属的中国国际问题研究院、国家安全部下属的中国现代国际关系研究院、商务部下属的中国国际贸易与经济合作研究院、中国人民解放军的军事科学院等研究机构。这些智库常常按照政府部门的“命题作文”开展针对性的研究,而且其研究成果常常只汇报给上级主管部门,较少与同行进行分享[15]。

4 对中国智库参与或组建跨国智库网络的建议

参与或组建跨国智库网络是推进中国特色新型智库建设从而提高其国际影响力的一个有效途径。在推进中国特色新型智库建设过程中,要重视这个工具的利用。本文提出以下几点建议。

第一,中国特色新型智库要进一步增强研究能力、政策整合能力[16],提出有说服力的政策方案,有理、有据地提出中国的国家利益关切,切实为中国“走出去”战略和中国全面参与全球治理做好智力支持。

中国参与或组建的跨国智库网络曾经将西方的资本管理和社會治理经验传递到中国,促使中国国内的制度、规范发生变化,以满足推进改革开放而积极参与全球经济治理的要求。随着中国对世界事务进入全面参与阶段,中国具有多方面的海外利益需要保护,涉及国际经济、国际安全等多个方面,中国也提出了改革不合理的国际制度的要求。这对中国新型智库提出了更高的要求,其不仅要能扮演信息传递的角色,还应该通过跨国智库网络争取发言权和话语权。这就要求中国特色新型智库不断积累研究能力,开拓研究方法,提出有说服力的、具有创新性的政策方案。

目前,就中国智库的研究人员结构而言,除了有经验的政策官员的参与,越来越多的接受过正规、系统学术训练的博士学位获得者也加入智库研究队伍。中国智库的研究人员也有更多的机会出国进行田野调查或访问交流,并且积极举办国际研讨会,邀请外国智库专家或学者出席在中国举办的政策研讨会或学术会议。这些因素在一定程度上增强了中国智库影响其他国家中的政策辩论的能力[15]。

另外,中国智库还需要加大运用现代信息技术,进行数据库开发建设,运用新的系统研究方法,加强研究能力。未来,不同部门的智库加强合作研究对于提升中国智库的整体研究能力,提出更有吸引力的政策方案是非常重要的。

第二,中国特色新型智库要不断提高管理、运作跨国智库网络的能力,特别是创建新的跨国智库网络服务“一带一路”倡议,加强相关方的协调,找出不同国家之间存在的共同利益,促进国际合作。

在理想的情况下,跨国智库网络谋求将科学研究团体的独立性和知识创新能力、政府部门的权威和合法性与私营部门的可靠信誉、强大的财力、专业技能、灵活性等优势结合起来,促进政策创新。值得注意的是,这里谋求的是建立一种平等的伙伴关系。在这种伙伴关系中,合作或是基于利益协调,或是基于理性判断的共识性知识而衍生出的共同政策目标,有时可能是两者兼具。因此,整个跨国智库网络的运作高度取决于成员之间的持续信任、成员之间的透明度和权力对称关系。然而,虽然跨国智库网络主要以知识来影响政策决策,但当把不同国家的行为体汇集在一起时,由于不同行为体具有不同的利益诉求和资源禀赋,成员之间的权力不对称成为影响跨国智库网络运作的另一个关键因素。再加上跨国智库网络常常是开放性的,新成员的加入和旧成员的退出使建立和维持成员之间高水平的、持续的信任变得困难。跨国智库网络本质上是变化不定的,通常是围绕具体的政策问题而展开的,跨国智库网络中的知识生产是权力博弈和成员之间维持一种平等的伙伴合作关系的共同过程。因此,跨国智库网络需要组建者不断地精心管理和维护,以保持和促进其有效性。麦甘博士指出,跨国智库网络运作的过程中,除了加强财务稳定性以保障研究的持续性和加强信息交流以提升研究质量以及促进研究成果传播外,提升有组织地和有管理地进行政策建议的能力也非常重要[4]。

中國智库已经主动发起成立了多个服务“一带一路”倡议的跨国智库网络,这些跨国智库网络只有得到良好的管理,才能发挥政策影响力。一方面,这要求中国智库管理者关注其组建的跨国智库网络内部成员之间的动态关系;另一方面,这要求中国智库的研究人员熟悉“一带一路”沿线国家存在的问题和政治决策体系的运作。这两方面的工作能够确保在研究能力和沟通能力之间找到平衡,把智库的研究转换为政策行动,从而为相关国家或全球社会面临的问题提出更全面的、可行的解决方案。

参考文献:

[1] 贾杨, 朱旭峰. 中国智库的独特发展道路: 对国外学者研究之思辨[J]. 南京社会科学, 2018(10): 22-28, 36.

[2] LI L, CHEN X F, HANSON E C. Private think tanks and public-private partnerships in Chinese public diplomacy[J]. The Hague Journal of Diplomacy, 2019, 14(3): 293-318.

[3] 王辉耀. 如何推动中国智库国际化?[J]. 社会观察, 2015(2): 12-14.

[4] MCGANN J G, WHELAN L C. Global think tanks: Policy networks and governance[M]. New York, NY: Routledge, 2020: 73-82,84.

[5] 周慎, 赵彦云, 朱旭峰. 智库外交及其行为实践: 智库在对外交往中的功能、角色与活动[J]. 智库理论与实践, 2020, 5(5): 1-8.

[6] RUSER A. Climate politics and the impact of think tanks: Scientific expertise in Germany and the US[M]. Cham: Palgrave, 2018: 45-47.

[7] STONE D. Knowledge actors and transnational governance: The private-public policy nexus in the Global Agora[M]. London: Palgrave Macmillan, 2013: 37.

[8] HAYWARD J. The rise of China’s new-type think tanks and the internationalization of the state[J]. Pacific Affairs, 2018, 91(1): 27-47.

[9] LIANG H G, ZHANG Y J. The theoretical system of Belt and Road initiative[M]. Beijing: People’s Publishing House, 2019: 39-41.

[10] 王绍光, 樊鹏. 政策研究群体与政策制定: 以新医改为例[J]. 政治学研究, 2011(2): 36-51.

[11] 中国-中东欧研究院. 中国-中东欧研究院国际学术委员会在布达佩斯成立[EB/OL]. (2017-12-05)[2021-10-20]. http://ies.cssn.cn/chinacee/zdo_tpxw/201712/ t20171205_3770502.shtml.

[12] 中国社会科学院欧洲研究所. 王伟光院长到访中国-中东欧研究院并调研[EB/OL]. (2017-11-29)[2021-10-20]. http://ies.cssn.cn/wz/xshd/gjxsjl/201711/ t20171129_3758185.shtml.

[13] 王辉耀. 中国智库国际化的实践与思考[J]. 中国行政管理, 2014(5): 20-24.

[14] 骆嘉. 金砖国家智库合作的现状、困境与策略[J]. 智库理论与实践, 2018, 3(2): 47-54.

[15] ABB P, KOELLNER P. Foreign policy think tanks in China and Japan: Characteristics, current profile, and the case of collective self-defence[J]. International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis, 2015, 70(4): 593-612.

[16] 安德万. 全球治理中跨国智库网络的政策参与能力[J].智库理论与实践, 2020, 5(5): 22-30.

Participation of Chinese Think Tanks in International Public Policy-Making

—— Transnational Think Tanks Networks as an Approach

An Dewan

School of Marxism, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137

Abstract: [Purpose/significance] The paper studies the lessons of how Chinese think tanks are engaged in international public policy-making by joining or establishing transnational think tanks networks, in order to strengthen the construction of new-type of think tanks with Chinese characteristics and enhance China’s global discourse power and leadership.[Method/process] This article firstly discusses the definition of transnational think tanks networks and the theoretical framework of transnational think tanks networks’ roles in international affairs, then conducts a comprehensive analysis of relevant cases. [Result/conclusion] To join or set up transnational think tanks networks is an effective way to facilitate the construction of new-type of think tanks with Chinese characteristics, in order to increase their influence in international policy-making. Chinese think tanks are mainly to participate in the transnational think tanks networks with invitations to serve the multilateral diplomacy of the Chinese government. However, in recent years, Chinese think tanks have also established some transnational think tanks networks, and invited foreign research institutions to join in. In the future, new-type of think tanks with Chinese characteristics will be more active to build more transnational think tanks networks to serve Chinese diplomacy. This requires them to strengthen their independent research capabilities and improve their ability to manage and operate these transnational think tanks networks efficiently and effectively.

Keywords: new-type of think tanks with Chinese characteristics participation in international policy-making transnational think tanks networks