弗朗西斯·凯雷与当代中国乡村建设:对比、批判与启示

2022-05-19何崴

何崴

2022 年3 月15 日,2022 年普利茨克奖颁给了来自非洲、拥有布基纳法索和德国双重国籍的建筑师迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré)。这是普利茨克奖历史上第一位非洲建筑师。

因其来自非洲小乡村、在德国求学工作定居,代表作品又主要分布在自己家乡,也许我们可以称凯雷为“非洲的乡村建筑师”。实际上,2016年凯雷被邀请在清华大学做过一个关于他在非洲乡村实践的讲座,当时受邀作为对谈嘉宾的中国建筑师包括李晓东、徐甜甜和笔者本人(图1)。对谈中,大家讨论的主要话题也的确围绕着中国和非洲的乡村建筑实践和可持续主题展开。

图1: 2016 年,凯雷在清华大学参加论坛(左起:何崴、李晓东、凯雷、徐甜甜、张悦)

也正是自那次对谈以后,笔者开始持续地关注凯雷的作品,在研究生讨论课《地区建筑与全球化研究》中将其作为研究对象。这样做的原因一方面是对其作品的认同和喜爱,另一方面是笔者本身从事地域建筑研究和乡村建筑实践。

在笔者的印象中,凯雷是一个健谈而不失幽默的人,很有人格魅力。他的作品具有很强的社会性和叙事性,画面感十足,在西方受到广泛的关注。凯雷的获奖可以说是意料之中的事情。

一、基于全球化的地域主义建筑师

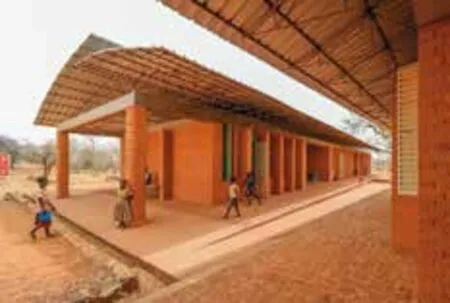

凯雷的建筑实践始于自己的家乡。2001年,他为故乡甘多设计并建造了一座小学。凯雷使用了当地可得的材料,在当地居民的帮助下完成了这个建筑——该建筑在2004年获得了阿卡汗奖。凯雷这样描述甘多小学的设计:“我希望能够运用自己在这几年的时间里探索发现的所有建筑元素,将之融合创造出一个无论是在材料方面还是设计本身都富有力量的作品,并能够适应当地的气候。”①自此,凯雷开启了他的职业之路,用几乎同样的设计逻辑和建筑语言完成了他早期在非洲的多个建筑项目。

凯雷的建筑是“地域主义”的:在非洲的土地上,使用地域的材料及低成本建造手段,回应地域气候,并和在地人群一起建造,等等。但这些设计又是基于全球化语境的:在建筑形式上凯雷没有简单地搬用布基纳法索本地的传统民居形式,所谓“修旧如旧”,而使用了现代建筑的建造逻辑。显然这样的处理更符合新建筑的成本和功能诉求,是理性之选。“我完成了一座现代建筑,它既不是西方化的,也不是非洲传统建筑。”凯雷进一步解释他希望达到的目标,“使用最可行的材料,创建一座最大限度满足气候需求和人民需求的建筑”②。

与很多第三世界的建筑师相比,凯雷还善于使用西方主流的奖项来推广自己的设计,如2004 年的阿卡汗奖,2012 年的拉法基豪瑞可持续建筑奖等,都反映了凯雷并不是一个“低头种地、不看天气的庄稼汉”③,他清晰知道如何和西方主流评论界打交道,如何将自己的地域建筑设计推向全球。

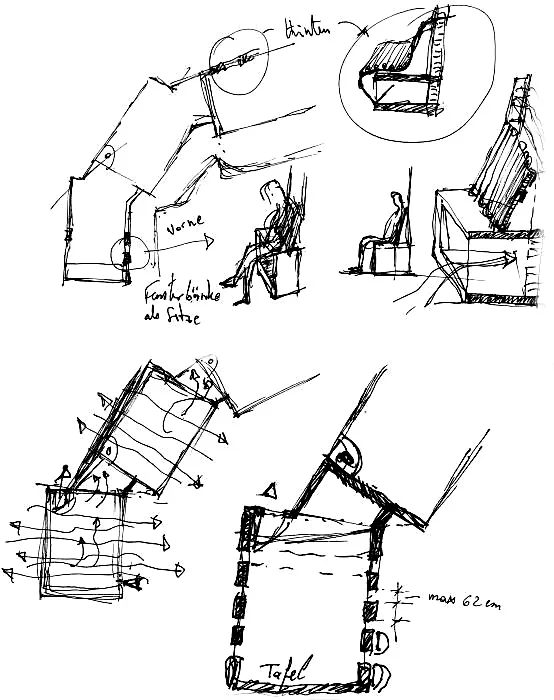

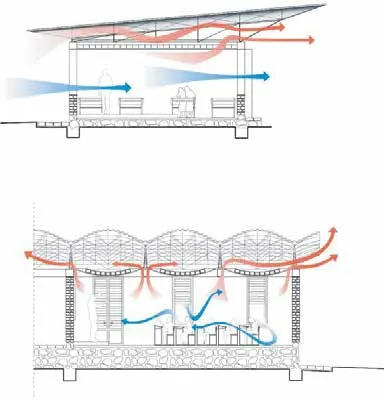

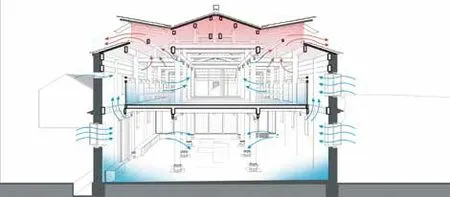

凯雷的地域主义不能完全归于1980年代兴起的“批判的地域主义”(Critical Regionalism)之列。他的设计在描绘地域文化之外,还特别强调可持续设计,如他在甘多小学、 Lycée Schorge 中学等项目中,运用双重屋面、遮阳设施、交叉通风等技术来解决非洲炎热的气候对室内环境的影响,从中能清晰地看到其受德国生态建筑和被动式节能技术的影响(图2~图6)。可贵的是,凯雷睿智地将这些西方技术与非洲本土情况相结合,用叙事性的当地营建技术方式实现了西方的可持续逻辑。这种表达方式既符合非洲的实际情况,又使西方主流社会可以轻松地理解并欣然接受,从而创造了一种可被读取的非洲当代建筑。2017 年,英国Architectural Review杂志这样报道凯雷的作品:“这位在德国接受教育的非洲建筑师的作品体现了全球性的南北(发达地区和欠发达地区)对话。”④普利茨克奖则评价凯雷的设计:“在极度匮乏的土地上,开创可持续发展建筑。他既是建筑师也是服务者,通过美丽、谦逊、大胆的创造力,清晰的建筑语言和成熟的思想,改善了地球上一个时常被遗忘的地区中无数居民的人生和经历。”⑤

图2: 甘多小学

图3: 歌剧村一期

图4: Lycée Schorge中学,屋顶和木棍形成的阴凉,冷空气通过座椅下方的通风口进入室内,形成对流

图5: 凯雷画的Lycée Schorge中学项目细部草图

图6: 凯雷关于气候对策的分析图

凯雷的建筑理论在中国当代乡建中并不陌生,也有类似的代表。如清华大学的宋晔皓教授团队就长期关注绿色技术,并利用在地材料和传统营造手段实现了可持续乡村建筑。他在安徽绩溪尚村设计完成的竹篷乡堂项目⑥以及池州奇峰村史馆项目就是这一理念的代表(图7~图9)。

图7: 奇峰村史馆通风分析

图8: 奇峰村史馆

图9: 尚村竹篷乡堂

作为建筑师,凯雷也注重个人建筑语汇的塑造。笔者认为凯雷的建筑语汇呈现出两面性。在非洲,凯雷使用本地材料和地域性的绿色技术,朴实甚至略显粗糙外观,加上诗意的光影……这些构成了符合西方知识分子定位的新非洲建筑。在西方(英国、美国),凯雷更多使用非洲符号性的图像、色彩和纹饰,并给予象征性含义,如树的象征,这些又构成了一个符合西方民众希望看到的非洲意象。造成这一建筑语汇差异的原因,也许是非洲项目大部分是建筑,而在西方国家的项目大多数是艺术装置,或是其他(图10、图11)。但必须说,凯雷在非洲的一系列教育建筑是成功的,也是有延续性的。

图10: 伦敦蛇形画廊

图11: Sarbalé Ke 艺术装置

二、公共事件与村民参与

凯雷除了建筑师、教育家的身份外,还是社会活动家。从相关材料看,这个头衔的由来是凯雷发起的基金会Kéré Foundation e V,以及多年来他通过募集社会捐助,帮助非洲贫穷地区的一系列工作。

也许我们可以从另一个视角来解读凯雷的成功——从公共事件或公共艺术的视角。随着后工业时代的来临,中心性、纪念性、永恒性的消解,公共参与、临时性和过程逐渐成为创作和叙事的重要手段。在艺术领域,随着博物馆的中心性式微,作品的“在场性”逐渐变得重要起来。

凯雷的很多创作中体现了这种公共参与性、过程性和在场性,正如他在获奖采访中所说:“建筑关乎的是目标而非实物,是过程而非产品。”

凯雷建筑实践的一个重要环节是基金会。通过成立基金会筹集资金,这本身就形成一种公共参与:将西方民众与非洲贫困地区联系在一起。在中国乡村建设中也有类似的情况,如2010 年前后,李晓东、城村架构、无止桥慈善基金会等在中国大陆乡村的一系列建筑创作就和凯雷的模式类似,都是在外部基金会的支持下,对中国乡村欠发达地区进行帮扶,完成乡村建筑。其中也不乏非常优秀的作品,如福建平和县的桥上书屋、湖南保靖县昂洞卫生院、甘肃毛寺村的无止桥等(图12、图13)。这些成功项目背后透视出由建筑师主导的独立项目,也许不大,但可以是政府主导的大规模乡村建设之外的有益补充和建筑师的有益实践。

图12: 李晓东设计的桥上书屋

图13: 完成后的毛寺村无止桥

在现场,凯雷强调本地人的参与、共同建造,他认为村民的参与有利于将建筑与社区联系在一起,让当地人更接受这个新建筑。从建设过程中的图像资料中可以清晰地显示这些行为,但这种公共参与更多地限于建造过程,本地人充当了工匠和工人的身份。凯雷并没有采用在东亚常用的社区营造方法,建筑师作为主导者、创作者的身份还是非常明显的,正如他在很多采访中强调的“我是我的村子甚至整个地区首位建筑师”⑦。这也使凯雷的建筑语言保持了很好的统一性和连续性(图14)。

图14: 社区民众参与凯雷在甘多图书馆的建设

在中国近年来的乡村建设中,有不少建筑师、艺术家也强调与本地人的共建共创。如笔者2013—2014 年在河南信阳新县西河村的建筑实践,整个项目由本地农民集资,建设过程中建筑师与本地工匠进行了大量讨论,一起完成了项目的设计与施工。完成后的西河粮油博物馆及村民活动中心在多个维度上体现了本地人群的公共参与,以及建筑师和工匠的共同创作(图15、图16)。又如艺术家靳勒也在自己的家乡甘肃秦安县石节子村,组织了大量的公共艺术活动,邀请外部艺术家来村庄创作,也引导本地村民一起创作。再如建筑师穆钧教授在乡村建造过程中,培训当地人熟练掌握现代夯土技术,提升当地人的生产技能,这也和凯雷在非洲的工作有共同的地方。

图15: 西河粮油博物馆及村民活动中心,留守妇女参加劳动

图16: 改造后的西河粮油博物馆南立面

三、社会设计与网红建筑

纵观凯雷的作品,特别是在非洲的作品,不难发现它们和当地社区保持着高度的融入。如甘多小学、医疗与社会福利中心、本加河畔学校等,都以解决当地人急需的日常诉求为目的,在形式上也没有多余的装饰,朴素清晰。因此,普奖评审辞中如此评价:“弗朗西斯·凯雷的全部作品向我们展示了植根于一个地方的材料的力量。他的建筑完全属于当地社区,是与社区一同实现的,并在它们使用的材料、建造方式与过程和所形成的独特的特色中,实现了为社区服务。这些建筑与它们所在的土地和成长于其中的人联系在一起,它们优雅地存在着,没有多余的矫饰,影响并塑造了社区。”⑧

显然,凯雷的设计可以归于社会设计(Social design)的范畴,正如他本人所说:“建筑的首要任务是服务人类,创造一个环境,让人类可以发展自己,可以快乐,可以拥有我所说的幸福。”⑨那中国的乡村建筑设计是否是社会设计呢?社会设计是否应该只服务于社区和原住民?社会设计是否不应该有“多余的矫饰”,不应该是网红建筑?

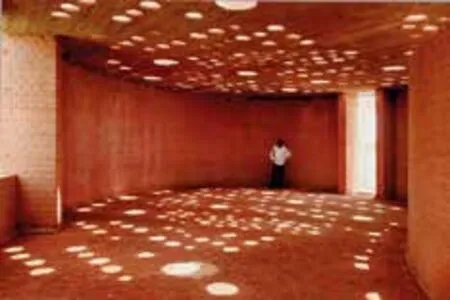

还是从凯雷的作品说起。笔者并不认同没有“多余的矫饰”的定论。作为建筑师,凯雷对形式风格是有追求的。如甘多小学图书馆项目中屋顶圆孔和室内光影的处理,显然不仅仅是为了满足合适采光和通风的需要,戏剧性的光影是建筑师希望获得的效果;甘多小学的门窗缤纷的颜色也并不是完全无意识的行为。此外,凯雷在西方的装置作品,如美国加州的Sarbalé Ke艺术装置和伦敦蛇形画廊项目,非洲意象的搬用和个人建筑语言的符号化使用就更为明显(图17~图19)。但这些略带甜美的“装饰”现象并不能否定凯雷的设计对于社区及服务人群的贡献,他的设计仍然具有强烈社会性。

图17: 甘多小学的外观

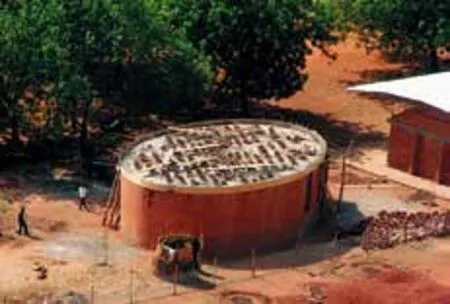

图18: 甘多图书馆鸟瞰

图19: 甘多图书馆室内

回到中国的乡村,我们面临的问题和非洲不同。如果说凯雷面对的是一个资源极度缺乏但有人的非洲乡村,中国建筑师面对的则是一个产业凋敝,大量人口,特别是青壮年离开而形成的留守村、空心村。从笔者调研过的多地区乡村看,大部分乡村的常驻人口是户籍人口的1/3,而且以60 岁以上的老年人为主。空心化又进一步造成乡村活力的消失、产业的衰落、文化存续困难等一系列问题。针对上面的问题,中国提出了乡村振兴战略,其中放在首位的就是产业振兴。有了产业,收入提高了,才能重新吸引农民回乡,才能重现乡村社区的生产、生活及与其密切相关的文化。因此,笔者认为中国新乡村建设中,建筑需要担负更多的责任。它应是容器、触媒和灯塔。所谓容器是指建筑作为一个物理空间,具有功能,可以承载事件。触媒,即催化剂或者酵母,它具有触发连锁反应、拉动周边变化的作用。乡村触媒建筑的体量不一定大,但它可以引发村庄的内在改变。灯塔是一种比喻,指建筑可以作为榜样被学习,可以引领方向,且被更多、更远的人看到。在当下媒介高速传播时代,图像消费虽然被很多知识分子批判,但图像对大众消费的影响地位已经巨大,不可忽视。借助好的建筑形成传播力并转化为资源,既是城乡联动的重要形式,也是乡村获得关注、支持的重要手段。⑩其实,在凯雷的建筑中,建筑性、社会性和叙事性一直是并存的。

那网红建筑是否应该被批判呢?同济大学建筑与城规学院院长、建筑评论家李翔宁在“三联人文城市论坛”上曾就网红建筑发表过如下观点,他说,“网红建筑”现在是一个非常值得关注的现象。“网红”这个词在中国英文译为celebrity,其实西方BBC 称 之 为social media influencer,就是社会公共媒体上有影响力的人,是一个中性词,不带有任何的褒贬价值倾向⑪。如果依照这个逻辑,网红建筑也可以是一个中性的表述,只要建筑师及其创作不陷入法国人居伊· 德波(Guy Debord)提出的景观社会(La Societe du spectacle)⑫陷阱,不彻底偏离自己本真的批判性和创造性,沦为景观控制的奴隶⑬。

建筑是否网红,其实与其社会性无关。凯雷和中国很多优秀建筑师的作品都是为相关人群服务——凯雷更关注原住民,中国的情况更复杂,建筑师既要服务原住民,又要考虑新乡民和外来人,解决此时、此地的实际诉求。至于是否好看,是否网红,不应该成为评判社会设计的根本标准。建筑师不要因追求网红而牺牲使用者的利益,也不应刻意为了社会设计而放弃对建筑的美学追求。

四、同乡人与返乡创业者

凯雷在非洲的实践具有连续性,既是个人的坚持,也可能是一种必然⑭。笔者认为凯雷在其故乡早期的乡村建筑和后面较大规模的建筑项目,如贝宁国民议会、布基纳法索国民议会,在心态上是有区别的(图20、图21)。他出生在甘多,是酋长的儿子,曾经村庄中赤脚跑闹的少年之一,虽然多年在外,但甘多是他的家乡。在凯雷的前几个项目中,他既是设计者,也是出资人和建造者,而且在心理上,他还是使用者群体中的一分子。这使凯雷及其设计建造的建筑很自然地成为村庄的一部分。而当凯雷和他的建筑这一故事回到西方语境中时,也很自然地被主流知识分子接受,这就不难理解甘多小学的巨大成功。从这个意义上讲,凯雷可以算是一个“返乡创业”的模范。

图20: 贝宁国民议会设计图

图21: 布基纳法索国民议会设计图

从历史上看,西方也曾经有大量的建筑师关注、支持并身体力行地参与第三世界国家的建设,从柯布西耶在昌迪加尔,到当代西方建筑师、规划师在亚洲、拉丁美洲的工作。但他们都是异乡人,难免出现“俯视”和“隔阂”,因此他们很难像凯雷一样成功。

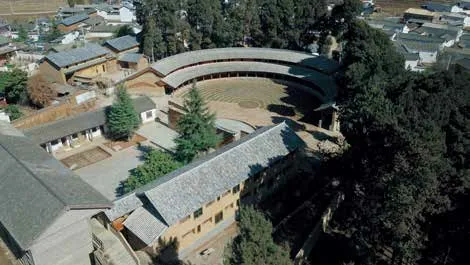

中国建筑师的乡村实践也面临这样的窘境:建筑师多为城市人(城市中长大,在城市中受教育),所去的乡村也不是自己的家乡。工作的阶段性、在场的周期性,使中国建筑师很难将自己变为“新乡贤”,成为社区内的“自己人”。此外,中国乡土社会的封闭性,以及乡村项目在经济回馈上的困难,也使中国建筑师“望村却步”,不敢深入。因此,像黄声远的宜兰实践以及黄印武的沙溪实践这样的长期扎根一个地区,将自己变为原住民,并身体力行改变社区的案例是非常特殊,也极为可贵的(图22)。

图22: 黄印武设计的沙溪茶马古道文化体验中心

中国建筑师在乡村的另一个困境是:建筑师的权力和能力的局限性。建筑师毕竟不是真正的乡村管理者,很难全方位地改变乡村。建筑的力量也不应该被无限放大,它不是全能的。做个假设:陕西袁家村如果让一位建筑师来打造和管理,相信不会有现在的经济成就。郭占武和凯雷一样都是村长的儿子,是村里的自己人。陕西的袁家村从经济角度比布基纳法索的甘多要成功得多,但从审美角度、建筑学角度却是失败的,是典型的迪士尼式地域主义案例,但民众喜欢,村民喜欢。这到底算不算是一种成功?!

五、结语

凯雷获得普利茨克奖得益于他对建筑的执着,睿智和敏锐的判断力,也得益于他作品中所体现出来的对社区、可持续等当下人类关注的一系列核心问题的回应。这是凯雷个人的成功,也是非洲建筑师的成功。

作为一位在柏林生活的非洲建筑师,凯雷在家乡的一系列建筑实践的确可以和中国当前的乡建在很多层面上进行类比,如对地域传统的创新性转化,运用地方传统营建技艺的可持续设计,抑或社会设计,等等。但从本质上,非洲乡村与中国乡村具有很大的差异,两者面对的困境和急需解决的问题不同,中国建筑师很难复制凯雷的实践模式,也很难复制凯雷的成功之路。中国建筑师需要做的是,坚持自己的建筑追求,创新性地开拓建筑的核心内容和外延,适时地总结自己的思想和设计语言,用建筑有限的力量尽可能地解决身边的社会问题,做好建筑。

注释

①弗朗西斯·凯雷访谈[J].世界建筑,2017(2):138-141.

②引 自:India Block,Diébédo Francis Kéré describes village school that launched his career[EB/OL].dezeen,2017-10-17[2022-3-28].https://www.dezeen.com.

③注:这句话是台湾著名建筑评论家阮庆岳在评价中国当代建筑师时的一个比喻。意为:不迎合外部媒介的舆论,专心进行自己的设计,坚持自己的风格和道路。

④引自:ANDRES LEPIK. Retrospective:the way by Kéré[EB/OL]. Architectural Review,2017-05-18.https://www.architectural-review.com.原文为:The growing body of work by this German-trained African architect represents a dialogue between global North and South.

⑤引自: Christele Harrouk. 2022年普利兹克奖得主:迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré)[EB/OL]. 韩双羽译. ArchDaily,2022-03-15[2022-03-28].https://www.archdaily.cn.

⑥注:设计团队利用了本地可再生的材料——竹子,以及场地中回收的建材进行建设,降低了项目的碳排放。⑦同①。

⑧同⑤。

⑨引 自:Tom Ravenscroft.“Architecture is primarily a service to humanity”says Diébédo Francis Kéré[EB/OL]. dezeen,2022-03-16[2022-03-28]. https://www.dezeen.com.

⑩何崴.中国当代乡村建筑设计流变初探[J].中国艺术,2020(9):12-21.

⑪引自网络:三联人文城市奖.李翔宁:“网红建筑”里蕴含着未来建筑的一种走向[EB/OL].三联生活周刊微信公众号,2021-04-13[2022-03-28].

⑫注:此处“景观”的原文是spectacle,意思是观看、被看。台湾学者将其翻译为“奇观”,指刻意制造的图像遮蔽,甚至取代真实存在。

⑬(法)居伊·德波. 景观社会[M].张新木译. 南京:南京大学出版社,2019:15.

⑭注:笔者曾经在德国留学、工作多年,深知作为非欧洲裔建筑师在欧洲取得项目的困难。

图片来源

图1:拉法基豪瑞集团提供

图2:由Erik-Jan Ouwerkerk 提供

图3、图4:由弗朗西斯·凯雷提供

图5、图6、图14、图18 、图19:kere Architect官网

图7~图9:素朴工作室提供

图10、图11:由Iwan Baan 提供

图12、图15、图16:作者自摄

图13:无止桥慈善基金会提供

图17:由Erik-Jan Ouwerkerk 提供

图20、图21:由凯雷建筑事务所提供

图22:黄印武提供

感谢凯悦基金会对本文图片收集提供的支持。