七号平峒+1 405 m 西翼工作面采空区自燃“三带”分布规律研究

2022-05-19单大阔

单大阔

(1.中煤科工集团沈阳研究院有限公司,辽宁 抚顺 113122;2.煤矿安全技术国家重点实验室,辽宁 抚顺 113122)

0 前 言

在煤矿生产过程中,采空区遗煤的自然发火是矿井灾害治理工作中无法绕过的一大难题。采空区自燃“三带”即“散热带”、“氧化带”与“窒息带”。煤矿火灾事故多由于采空区遗煤自燃引起,而“三带”之中的氧化带是自燃现象发生频率最高的区域。因此,准确划分采空区自燃“三带”的范围,是矿井合理、有效地开展防灭火工作的必要前提[1]。

1 矿井及工作面概况

四棵树煤炭有限责任公司七号平峒行政区划属新疆塔城地区乌苏市白杨河镇管辖,距乌苏市约58 km。矿区位于天山北麓低山丘陵地带,地势呈南高北低,西高东低,开采水平为+1 400~+1 542 m,设计生产能力0.6 Mt/a。

+1 405 m 西翼工作面位于矿井西翼采区,东起中央区段石门,西至井田东部边界,走向长度1 340m,倾向长度106 m,采用走向长壁后退式综合机械化放顶煤采煤方法,全部垮落法管理采空区顶板。工作面主采A5 煤层,煤层平均厚度6.6 m,割煤机割煤高度2.8 m,平均放煤高度3.8 m,煤层倾角21°~26°,设计服务年限14 个月。

2 采空区温度及气体参数测定与分析

2.1 观测参数

采空区煤自燃“三带”范围的测定,应采用合理的布置方法,测定采空区多种气体及温度变化数据,经数据分析和处理以便全面了解采空区遗煤自燃危险区域情况[2]。因此,要确定七号平硐+1 405 m 西翼工作面采空区自燃“三带”的分布范围,必须掌握以下参数:

1)采空区O2、CO、CH4等气体浓度;

2)采空区内温度;

3)工作面实际推进度;

4)工作面及“两道”遗煤厚度;

5)工作面日回采率、工作面进回风量等。

2.2 数据测定

2.2.1 测定方法与要求

为对七号平硐+1 405 m 西翼工作面采空区进行自燃“三带”观测,2020 年12 月27 日在工作面进回风顺槽分别向采空区预埋采空区气体及温度观测点及保护管路,在采空区内进、回风侧各布置2 个测点,共4 个测点[3]。测点开始进入采空区时进行观测,至2021 年1 月16 日结束观测,历时21 d,在此期间工作面累计推进77.5 m。

采空区气体采样周期为每天采样1 次,且采样时间均为上午,测定的气体成分包括:CO、O2等,并记录温度和日推进度。

2.2.2 测点布置

+1 405 m 西翼工作面采空区共布置4 个测点,分别在采空区两顺槽外帮布置,进风巷测点间距为12 m,回风巷测点间距为10 m,进、回风巷测点由内及外编号依次为1、2、3、4 号。其中,每个测点均设1 个束管气体监测点,同时在1、3 号测点位置各布设1 个温度监测点,每个测点内安设束管、气体采样器及测温传感器,测温导线及束管加套钢管保护。测点随着回采工作面的推进逐渐进入采空区深部区域,可有效观测采空区内“散热带”、“氧化带”与“窒息带”的气体浓度及温度变化情况。监测点布置情况如图1 所示。

图1 采空区“三带”监测测点布置示意图

2.3 观测结果与分析

2.3.1 工作面推进度

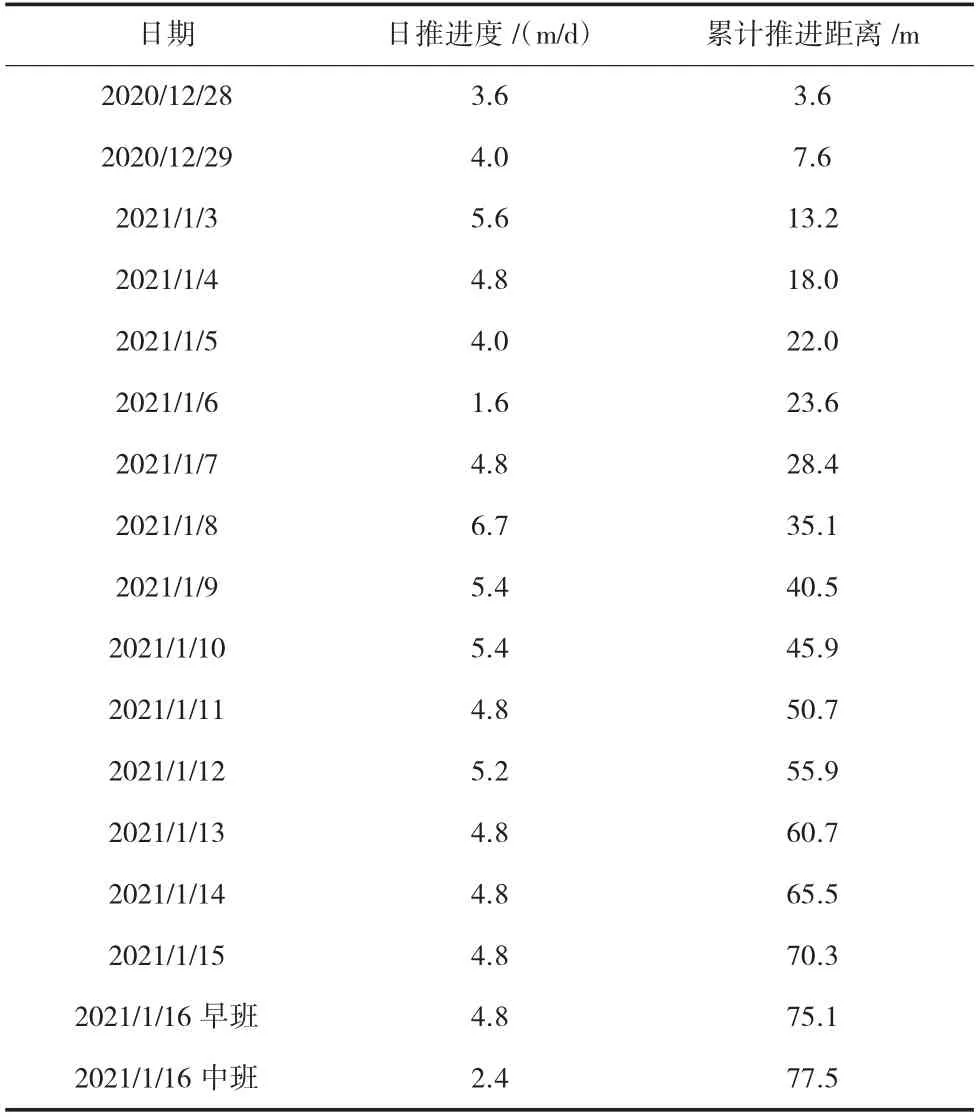

七号平硐+1 405 m 西翼工作面采空区自燃“三带”相关参数观测期间,自2020 年12 月27 日预埋观测点,28 日正式观测,到2021 年1 月16 日结束观测,工作面共推进77.5 m。推进速度统计见表1。

表1 工作面推进速度统计表

2.3.2 浮煤厚度

+1 405 m 西翼工作面采高2.8 m,放煤高度4.3 m,进、回风顺槽断面均为矩形,进风顺槽断面宽4.8 m,高2.8 m;回风顺槽断面宽4.2 m,高2.8 m,采空区内部空隙率约为30 %。因此,+1 405 m 西翼工作面采空区浮煤平均厚度可推断如下:

进风巷(下顺槽)及其端头支架处浮煤厚度为:(7.1-2.8)×(1+30%)=5.59 m

回风巷(上顺槽)及其端头支架处浮煤厚度为:(7.1-2.8)×(1+30%)=5.59 m

工作面中部浮煤厚度为(机采回采率为95 %,放顶煤回采率为90%,综合回采率取93%):7.1×(1-93%)×(1+30%)=0.65 m

2.3.3 测定结果及数据分析

1)采空区O2浓度数据分析。随着工作面的推进,采空区内不同区域的O2浓度均随着与工作面距离增加呈逐渐下降的趋势,这是由于随工作面开采,采空区顶板逐步垮落,垮落的破碎煤岩体充满采空区,使得采空区内的风流阻力增加,加之煤体氧化不断消耗氧气而导致。受风压能高低变化、采空区注氮等因素的影响,进风侧采空区O2浓度下降趋势较平缓,回风侧采空区O2浓度呈现急剧下降且有波动。通过束管抽气检测,采空区内各测点O2浓度随工作面推进距离的变化情况如图2-图5 所示。

图2 1 号测点O2 浓度随工作面推进距离变化情况

图5 4 号测点O2 浓度随工作面推进距离变化情况

由图2、图3 可知,采空区进风侧作为采空区的最大漏风源,且顶板垮落情况较差,导致测点进入采空区10 m 左右时,O2浓度仍在20%以上,在顶板充分垮落后,O2浓度下降速度加快,进入采空区77.5 m 后,氧浓度才降到7%以下。进风侧1 号测点在采空区18~28.4 m 范围氧浓度急剧下降,这是由于在该测点附近存在氮气释放口,惰化了周围的空间,之后该注氮口位置移动,1 号测点的O2浓度急剧上升,1、2 号测点28.4 m 以后的走势基本趋于一致。

存在多重共线性时,模型结果与实际情况不尽相符。为消除模型的多重共线性,本文采用岭回归方法进行回归数据有偏估计。京津冀、长三角和珠三角城市群模型岭迹见图4。由图4可得,京津冀城市群模型岭回归中,当参数k=0.2时,模型回归系数趋于稳定;长三角城市群模型岭回归中,参数k=0.12时,回归系数趋于稳定;珠三角城市群模型岭回归中,参数k=0.08时,回归系数趋于稳定。

图3 2 号测点O2 浓度随工作面推进距离变化情况

由图4、图5 可知,采空区回风侧各测点O2浓度随与工作面距离增加下降较快,与工作面距离达到27.8 m 左右时,O2浓度已下降至7 %以下,这主要是因为回风侧属于采空区的主要漏风汇,流经采空区低氧漏风、注入采空区的氮气大部汇入采空区回风侧,加之采空区回风侧、中部顶板垮落情况较好,导致流经该区域漏风阻力增加,风流不易扩散,且采空区回风侧浮煤温度较其他区域煤温高,消耗更多的氧气,综合作用下使得采空区回风侧区域内的O2浓度迅速下降。

图4 3 号测点O2 浓度随工作面推进距离变化情况

2)采空区CO 浓度数据分析。CO 气体是伴随煤氧化升温直至自燃发生全过程的主要标志气体之一,分析其浓度,可对采空区遗煤所处的氧化阶段及状态进行分析。采空区CO 浓度随工作面推进距离的变化情况如图6、图7 所示。

图6 2 号测点CO 浓度随工作面推进距离变化情况

图7 4 号测点CO 浓度随工作面推进距离变化情况

由图6、图7 可知,在工作面推进的过程中,在采空区进风侧浅部几乎探测不到CO,这是由于进风侧漏风量较大,煤体氧化产生的CO 被稀释,且漏风流速快,CO 气体运移到采空区中部和回风一侧;随着测点与工作面距离达到10 m 左右时,CO 浓度逐步增加,达到60 m 左右时,CO 浓度达到最大值,之后缓慢下降。在采空区回风侧,从3、4 号测点进入采空区后,CO 浓度值就急剧升至48×10-6左右,之后虽然有波动,但始终维持在较高浓度。

2.3.4 采空区温度数据分析

采空区温度的变化能直观地反映出采空区遗煤所处的自燃发展状态,分析采空区温度变化规律有助于掌握采空区自燃“三带”变化规律[5]。现场实测期间采空区内温度的变化曲线如图8、图9 所示。

图8 1 号测点处温度随工作面推进距离的变化曲线

图9 3 号测点处温度随工作面推进距离的变化曲线

由图8 可知:采空区进风侧测点的温度随着埋入采空区距离的增加出现“升高-降低-再升高-稳定”的现象,在采空区内距工作面28.4 m 的位置温度达到最低。在整个观测期间,进风侧采空区温度均处于20.1℃以下,整体变化曲线较平滑。

由图9 可知:采空区回风侧测点温度出现2 个急剧变化的数值,不符合统计学规律,排出这一因素的影响后,采空区温度基本上呈现上升趋势,说明遗煤一进入采空区即开始快速氧化。在距工作面距离相同时,回风侧测点温度高于进风侧,说明该工作面回风侧采空区遗煤相对于进风侧更容易氧化。

3 采空区自燃“三带”范围划分

3.1 采空区自燃“三带”范围判定依据

采空区形成自燃“三带”,即散热带、氧化带和窒息带,其理论依据是煤氧复合理论,该理论认为煤炭自燃必须同时满足4 个条件:①具有自燃倾向性的煤呈破碎状态堆积,且堆积达到一定的厚度;②有适量的漏风供氧条件;③具有良好的蓄热条件;④上述3 个条件共存时间大于煤的自然发火期。

1)散热带。对于采空区散热带,其与氧化带的界限,考虑煤自燃的蓄热环境和物质基础,根据实际条件下散热带内煤温变化的规律,以实测得到的采空区拐点温度Tg 和最小遗煤厚度hmin为主指标,首先判断采空区内遗煤厚度是否大于最小遗煤厚度hmin(取0.4 m),小于hmin则为散热带,如大于hmin再判断采空区拐点温度Tg,采空区拐点温度Tg指采空区温度先升高后下降,再升高时下降转升高的拐点温度,采空区出现拐点温度的位置与工作面之间区域即为散热带区域。实测中如未出现拐点温度,则可以认为拐点温度位置为工作面与采空区交界位置。

因此散热带的判定条件为:h<hmin∪D≤D(Tg),D为采空区与工作面的距离,m。

2)窒息带。对于采空区窒息带,其与氧化带的界限,应着眼于煤自燃的供氧条件,以临界氧浓度Cmin为主指标,当采空区某一区域内氧浓度C低于Cmin时,则煤氧化作用将因供氧不足而窒息,根据实验结果临界氧浓度Cmin取值7 %。因此窒息带的判定条件为:C<Cmin。

3)氧化带。划分出散热带和窒息带后,两者之间区域即为氧化带范围。

3.2 采空区自燃“三带”划分结果

根据七号平硐+1 405 m 西翼工作面现场观测数据,在连续注氮条件下,工作面采空区内遗煤厚度最薄处已达0.65 m,大于0.4 m,因此整个采空区均满足发生自然发火的物质基础条件。

采空区进风侧温度呈先升高后下降再升高最后基本稳定的规律,其拐点温度为采空区距工作面28.4 m 的位置,即采空区内距离工作面0~28.4 m 区域属散热带;当测点埋入采空区距工作面达到77.5 m后,O2浓度开始低于7%,即进入窒息带范围。

采空区回风侧测点温在度进入采空区后呈先升高后降低而后稳定的趋势,其温度稳定区域内O2浓度已低于7 %,因此判断未出现拐点温度,即采空区回风侧不存在散热带;O2浓度低于7 %的位置为距离工作面27.8 m 以后的采空区深部。

七号平硐+1 405 m 西翼工作面采空区自燃“三带”划分结果见表2、图10 所示。

表2 采空区自燃“三带”范围表

图10 采空区自燃“三带”范围图

4 结 语

通过分析各测点的O2浓度、CO 浓度和温度随工作面推进的变化情况,可以得出在连续注氮条件下四棵树煤炭有限责任公司七号平峒+1 405 m 西翼工作面采空区自燃“三带”分布范围为:

进风侧:散热带0~28.4 m;氧化带28.4~77.5 m;大于77.5 m 后为窒息带范围;

回风侧:散热带0 m;氧化带0~27.8 m;大于27.8 m 后为窒息带范围;

工作面采空区进风侧氧化带比较宽,最大宽度为49.1 m;回风侧较窄,为27.8 m,且回风侧不存在散热带。