双频激电法在西藏寻找破碎蚀变型金矿中的应用效果及与时间域激电法的对比研究

2022-05-18罗敏玄聂小力黄锦彦杨果林

罗敏玄,李 新,吴 丰,聂小力,黄锦彦,杨果林

(中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心,湖南 长沙 410699)

双频激电法基于变频法发展而来,通过同时向大地供入2个频率的电流,并同时观测2个频率信号对应的响应,从而计算出幅频率,达到观测目标体激发极化效应强弱的目的[1]。相比传统时间域激电法而言,双频激电法是一种相对效率较高,装备轻便,成本较低的找矿方法[2]。研究区位于西藏山南措美地区,全区平均海拔约5 100 m,相对高差约100 m,地形相对平缓,植被稀少,人烟罕至。区内工作程度较低,前人开展的工作主要是1∶20万~1∶25万区域地质调查及少量地球化学调查工作。已有研究表明,利用双频激电法在高寒高海拔地区开展找矿工作,具有一定效果。本次研究工作属于“西藏1∶5万夏瓦、小扎扎、德雄、措美县幅区域地质矿产调查”项目工作的一部分,着重对利用双频激电法寻找破碎蚀变型金矿脉的有效性进行了研究,同时结合实测数据开展了该方法与时间域激电法的对比研究。

1 研究区地质概况

研究区位于青藏高原南部冈底斯-喜马拉雅造山系东北部,地处喜马拉雅地块,雅鲁藏布缝合带与藏南拆离断裂系之间,三级构造单元属于拉轨岗日被动陆缘盆地[3]。地层分区属喜马拉雅地层区中的康马-隆子地层分区和北喜马拉雅地层分区,成矿带属于北喜马拉雅成矿亚带。

研究区出露岩层主要为下侏罗统日当组(J1r)深灰色页岩夹浅灰色透镜状泥灰岩,中下侏罗统陆热组(J1-2l)为浅灰色灰岩、含藻屑微晶灰岩与钙质泥岩、粉砂质泥岩互层,以及第四系(Q)[4]。辉绿(玢)岩(K1βμ)规模稍大,部分具气孔杏仁状构造。研究区位于觉拉-玉米褶皱冲断带内,处于格乌勒断裂与断加-罗布勒断裂之间,变质作用以区域低温动力变质作用为主,局部发生接触变质作用和动力变质作用,岩石强烈蚀变,次闪石化、碳酸盐化,构成交代残留结构,矿物成分主要有斜长石、辉石及不透明钛铁氧化物,局部的岩浆及构造作用为破碎带内的岩石蚀变成矿创造了有利条件。

2 研究区地球物理特征

利用泥团法测定区内出露的主要岩(矿)石标本,得到区内主要岩(矿)石电阻率(ρs)及幅频率(Fs)等电性参数见表1。

表1 研究区主要岩(矿)石标本电性参数

由表1数据结合区内地层特征分析可知:深灰色粉砂质页岩具有低阻较高极化的特征,而深灰色粉砂质页岩在区内分布较广,可能对激电工作造成干扰;辉绿岩具有高阻低极化特征,矿化蚀变岩具有中等电阻较高极化的特征,同深灰色页岩相比前者电阻率值较高,这是区分矿致异常与非矿致异常的关键信息[5-12]。

3 仪器设备及工作方法

物探工作使用的激电仪有DQ-1000大深度轻便型激电仪(以下简称DQ-1000)和重DJS-9大功率直流激电测量系统(以下简称DJS-9),其中以DQ-1000为主,选取的频点为2频点(4/13 Hz,4 Hz)。

根据研究区地形地质条件、化探异常以及地表矿化线索,布设了5条东西向长2 100 m,线距为100 m的激电中梯剖面,点距20 m,分别为0线、2线、4线、6线、8线(见图1)。

图1 研究区激电中梯测量剖面平面视电阻率(a)和视幅频率(b)

通过实地供电实验及理论推算,激电中梯工作供电极距采用1 520 m,结合旁测单次可测量5条长1 050 m的剖面,再通过纵向移动一次AB完成测网所布激电中梯工作。在剖面线中部设置2个接头点,分别为52、53号点。MN极距为40 m,采用短导线法测量。

4 异常特征及解释推断

通过激电中梯剖面测量,得到研究区激电中梯剖面平面图(见图1)以及平面异常图(见图2),圈定激电中梯异常4处,分别为YC1,YC2,YC3,YC4(见图3)。

图2 研究区激电中梯平面等值线视电阻率(a)和视幅频率(b)

激电异常YC1位于测区西侧,视电阻率为100~150 Ω·m,视幅频率为2%~3%,为中低电阻中等极化异常,延伸长度超过600 m,呈椭圆状分布,北端未封闭。原有探槽TC15-1已在2号剖面线14号点南揭露到1号、2号矿脉(见图3),因此初步推断激电异常YC1为矿化蚀变带所致。

激电异常YC2位于测区中部,视电阻率为100~200 Ω·m,视幅频率为5%~5.5%,为中低阻中高极化异常,大致呈南北走向,呈条带状分布,延伸长度超过600 m,两端未封闭,投影宽度约200 m,初步推断激电异常YC2为矿化蚀变带所致,但该处地形相对低洼,覆盖层较厚,槽探难以揭露,因此没有开展工程验证工作。

激电异常YC3位于测区中部偏东,视电阻率为100~200 Ω·m,处于视电阻率由中高阻向中低阻过渡地带,平均视幅频率约为-0.8%,为负极化中低阻异常,大致呈北北西走向,呈不规则条带状分布,两端未封闭。经重复观测及数据复核后,认为该负极化异常并非误差引起,而是隐伏异常体所致,之后结合化探异常在该处施工探槽TC15-2,揭露到3号矿脉,厚2.15 m,产状为329°∠54°,与异常YC3展布方向吻合,金品位0.58×10-6~1.95×10-6,锑品位5.60%~10.2%,为破碎蚀变岩夹石英细脉型矿脉。

激电异常YC4位于测区东部,视电阻率低于100 Ω·m,视幅频率3%~5%,呈条带状分布,延伸约300 m,大致呈南北向,北侧未封闭。地面调查工作发现,8号剖面线94号点北40 m处有矿脉露头(矿点D5),因此推断激电异常YC4为蚀变矿化带所致,之后依托该异常,在矿点D5南部100 m处施工近东西向探槽TC15-5,揭露到4号矿脉,4号脉为金锑矿脉,类型为破碎蚀变岩夹石英细脉型,控制走向长约100 m,厚0.97~1.67 m,产状为81°~112°∠77°~89°,与异常YC4展布方向吻合。

5 双频激电法与时间域激电法的对比分析

对于时间域激电而言,视极化率ηs表达式为:

(1)

式(1)中ΔV(T)为通电时间足够久后T时刻的总场,ΔV1(t0)表示通电时间足够短t0时刻的一次场。

对于双频激电而言,视幅频率Fs表达式为:

(2)

式(2)中ΔV(fL)表示低频电位差,ΔV(fH)表示高频电位差。当T→∞,t0→0,fL→0,fH→∞,则有:

(3)

由式(3)可得ηs=Fs,但通常T、t0、fL、fH的选择都不可能达到极限情况,在实际生产中也不需要绝对的极限状况,故一般ηs和Fs数值上并不相等,但二者的变化规律相同,所以我们认为时间域激电和双频激电“等效”而不是“相等”。

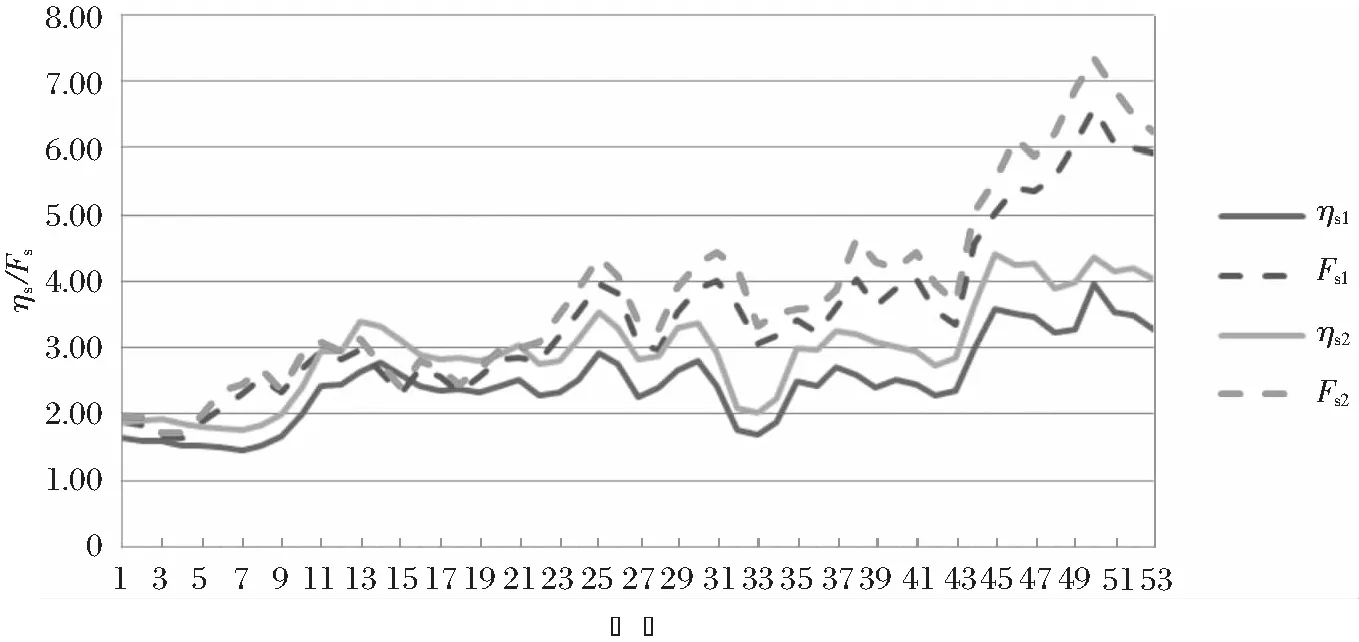

由于T、t0、fL、fH的选择都不可能达到极限,因此在实际应用中对T、t0、fL、fH的不同选择会造成采集数据的差异化。在研究区激电中梯4号剖面西段分别利用DQ-1000和DJS-9两套激电仪采用不同的参数采集数据(见图4),其中Fs1使用2频点(4/13 Hz,4 Hz),Fs2使用0频点(1/13 Hz,1 Hz),ηs1使用供电时间T0为2 s,延时200 ms,ηs2使用供电时间T0为4 s,延时200 ms。

图4 双频激电仪与直流激电仪剖面数据对比

由图4分析可得:①虽然ηs和Fs数值差异较大,但变化趋势基本一致,这说明在表明极化效应相对强弱上是等效的;②采用较大供电时间或者较低频率的频点进行观测,对应所测得的ηs和Fs的数值同样较大,观测结果更明显,特别是在地下目标体极化效应较强的区域更加明显,这与激发极化的微观原理是相通的,但供电时间越大或者工作频点越低,数据测量的效率就越低,因此工作中具体使用哪种供电参数还需要结合实际需要而定;③Fs曲线相比ηs曲线震荡更明显,这在一定程度上说明用双频激电法反应地下介质的激电效应比时间域激电法相对更灵敏,也说明找矿效果更明显。

6 成果和结论

1)通过本次工作,初步查明了西藏措美地区广泛发育的下侏罗统日当组、中下侏罗统陆热组地层以及零星发育的辉绿岩的岩石电性参数特征,为该区域的物探电法工作积累了基础数据。

2)通过激电中梯剖面测量圈定激电异常4处并对异常做出了解释推断,利用其中的3处异常指导地面槽探工作布设,均揭露到矿脉,有效支撑了研究区找矿工作,也验证了利用双频激电法寻找破碎蚀变型金矿脉效果良好。

3)双频激电法与时间域激电法其理论本质是等效的,双频激电法在一定程度上更能反映地下目标体的激电效应,但具体使用哪种工作频率还需要结合工作实际,特别是要结合地层岩石电性参数加以确定。