高三数学试卷讲评课合作展示模式的探究

2022-05-16广东外语外贸大学实验中学谢建卿

□ 广东外语外贸大学实验中学 谢建卿

一、数学课堂实施合作展示教学模式的前期准备

目前,很多学校已经实施小班教学。小组合作、交流展示是小班教学的重要模式,也是小班化教学的一种有效模式,可以很好地运用合作展示模式来提高课堂效率。实施小组合作展示模式之前,需要先制定方案,并在实践过程中不断完善方案,需要做好前期准备工作。

1.小组成员分工明确

首先,在全班的层面,选班长、学习委员作为“小组合作学习”方案的负责人。接着,在小组内部,选一名责任心强,有上进心且乐于教人的学生作为组长,组长的职责是负责组内一切事务的决定权,如建立小组规则,提出学习目标,与组员共同奋斗完成目标,对组员的学习等进行督促和指导。

2.编排座位尽量“同组异质,组间同质”

小组合作学习的关键在于编排座位,可以根据学生的学习状况、能力、性格等进行编排座位,而座位一般是六人一组,由两个优等生,两个中等生,两个后进生构成。

3.建立评价机制,推动小组合作展示的有效开展

为了促进小组之间学习的良性竞争,教师可以设立小组合作学习情况的评价项目,分为两个方面:日常量化考核表和考试结果。

(1)日常量化考核表的细则。作业情况、纪律情况、课堂发言加1分。此项目以老师的评价为准,日常量化考核总分最高的2组,每周一评,评为最团结小组,设立奖品。

(2)考试成绩评比细则。每次考试后,由活动负责人组织评奖,以每组的起始平均分为标准,与考试后的平均分比较,评出3个“进步幅度最大小组”“希望小组”,还设有个人奖项,并颁发奖品。

鼓励组员发展特长,设立个人奖项如下:班级总分前10名,分数进步幅度最大前10名,单科前5名等都颁发奖品并表扬。这个评价机制比较看重整个小组的评价,而学生个人的评价则占比相对较轻,有了竞争机制的保障,全班的小组合作学习顺利开展,学生也比较喜欢这样既有竞争又有互助的学习方式。

二、数学试卷讲评课展示模式案例及分析

1.认真分析统测数据明确目标

统测数据显示:高三(5)班平均分比高三(6)班高;高三(5)班的最高分是108分,高三(6)班的最高分只有98分;高三(5)班中80分以上有6人,高三(6)班中78分以上有7人。从卷面得分情况分析,客观题的难度分为三个层次,分别是:平均分4分以上为容易层次;2分至4分为中档难度层次;2分以下为难题层次。大题的难度分为2个层次:平均分3分以上为中档层次,3分以下为难题层次。

2.布置学生重做卷子再次独立思考

在试卷讲评课开展的前一天,需要学生再次独立思考试卷中的错题,究竟错在哪里?

3.课堂上深度合作、灵活展示

第一环节:固定小组合作展示容易题和中档题。

老师组织学生以班里的固定小组为单位,讨论容易层次和中档层次的题目,可以制定题目给学生讨论,此环节大概需要30分钟,大概可以解决试卷四分之二的题目。

片段一:

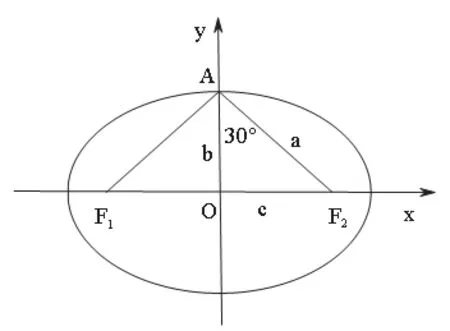

学生1:A组长,我已经独立思考了两次这个题目,还是没有解出来,点A是椭圆的上顶点,那么△F1AF2为等边三角形,a2=b2+c2,2a=c,下面就不会了……

A组长:这道题目需要画图,看图1,△AOF2中,2a=c是错的,应该是2a=c,b=c,根据椭圆的标准方程得到a2=m2+1=4c2,b2=m2=3c2,得到了m和c的方程,消去c得到m=。

图1

学生2:还可以先计算出c的值,根据a2=b2+c2,a2=m2+1,b2=m2,得到m2+1=m2+c2故c=1,△AOF2中,a=2,m2+1=4,m=。

学生1:A组长的方法比较简便,学生2的方法比较适合我。

笔者观察到学生1在考试时、考试后,对这个题目进行了两次独立思考,但从他的解题笔迹中发现他使用的是同一个方法,两次都没有发现2a=c是错误的。另外,A组长和学生2的解法在计算的处理上不同,A组长的解法比较灵活、简便,但是需要对知识灵活运用,学生2的解法思维不需要这么灵活,比较适合学生1的水平。

第二环节:临时小组的合作展示中档题。

第一环节的固定小组合作展示结束之后,马上进入第二个环节,临时小组的合作展示,老师任命班内成绩前六名的同学担任临时小组的组长,分别站在课室不同角落,等待其他同学提问,同时老师会把这六个临时小组的组长所负责的题目写到黑板上。然后,组织同学们根据自己不会的部分去问相应的组长。老师负责巡视,鼓励每一个学生参与提问题、解决问题。这个环节,老师提醒临时小组组长,要督促提问的同学独立完成所有计算过程,当学生计算不出结果时,需要把自己的计算过程交给临时小组组长检查。经过这一个环节,试卷的四分之三的题目已经解决。

片段二:

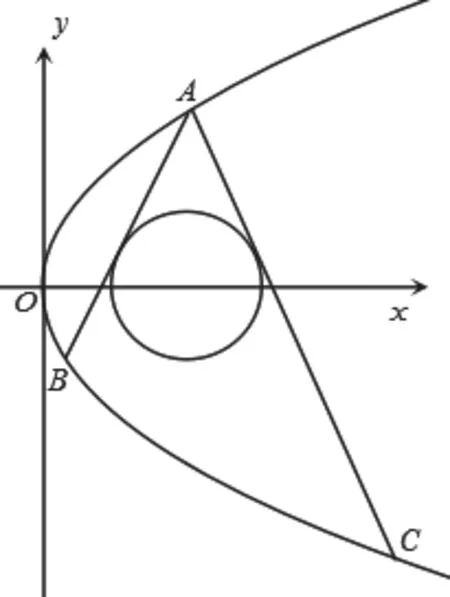

已知抛物线y2=2px上三点A(2,2),B,C,直线AB,AC是圆(x-2)2+y2=1的两条切线,则直线BC的方程是( )

A.x+2y+1=0 B.3x+6y+4=0

C.2x+6y+3=0 D.x+3y+2=0

学生3:这个题目我考试时,只想到把点A(2,2)代入抛物线y2=2px,故22=2p×2,即p+1,抛物线方程为y2=2x。

B组长:你能想到怎么求切线的斜率吗?

学生4:我知道。如图2,圆心为(2,0)半径为1,由点A的坐标可知这两条切线的斜率都存在的,所以设切线的方程为:y-2=k(x-2),即kx-y+2-2k=0,再用圆心(2,0)到切线的距离等于圆的半径,即直线AB:y-2=(x-2),直线AC:y-2=-(x-2),联立直线AB和抛物线的方程之后,消y得3x2+(4-14)x+16-8=0,我还尝试了联立直线AC和抛物线的方程之后,消y得但是接下来,我就不会计算了。

图2

学生3:那这样的话,求出点B和点C的坐标之后就可以求直线BC的方程了。

B组长:求BC的方程计算量也很大,我们可以考虑使用对点B和点C的坐标“设而不求”,运算量少一点。

学生 5:设 BC(x1,y1),C(x2,y2),已知点 A(2,2),抛物线方程y2=2x,x1=,那么切线AB的斜率,直线AB的方程为2x-(y1+2)y+2y1=0,再由圆心到切线AB的距离为1,得到了3y12+12y1+8=0,由y12=2x代入得6x1+12y1+8=0,由x2=2x代入得6x1+12y1+8=0,即3x1+6y1+4=0。

B组长:对的,同理可得,3x2+6y2+4=0。所以,点B,C的坐标都满足方程3x+6y+4=0所以直线BC的方程为3x+6y+4=0。

笔者观察到,在组长的引导下,第二种解法“设而不求”,完美地避开了求点B、C的坐标,也惊讶地发现学生5的思维如此的敏捷,组员们都专心地听着学生5和B组长的讨论,生怕错过了细节。看到这种景象,老师倍感欣慰,但是还是需要提醒学生,计算能力是学好数学的根基,一定要训练计算能力。当然,一题多解能训练思维,但建立各种知识之间的联系也很重要。

第三环节:临时小组组长展示难题或一题多解。

最后剩下的30分钟展示环节,老师组织临时小组组长总结自己负责的题目有哪些好的解法,介绍给全班同学,着重对中档的题目进行一题多解展示,也可以进行难题讲题。可以由解题方式最好的学生进行难题讲解,实在找不出学生讲解,可以由老师启发学生继续思考。

片段三:

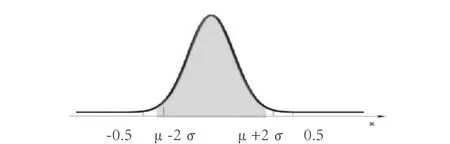

对于一个物理量做n次测量,并以测量结果的平均值作为该物理量的最后结果,已知最后结果的误差为使误差εn在(-0.5,0.5)的概率不小于0.9545,至少要测量——次,(若x~N(μ,σ2),则 P(|x-μ|<2σ)=0.9545)。

C组长:(C组长上讲台展示)我能从题目的条件误差εn~ N(0,)得到μ=0,σ=,当我再次思考时,还是对条件“使误差εn在(-0.5,0.5)的概率不小于0.9545”不是很理解,但是从0.9545想到条件P(μ-2σ<X<μ+2σ)=0.9545,接下来就不是很会了……

老师:条件“使误差εn在(-0.5,0.5)的概率不小于0.9545”可以用数学符号表示为:P(-0.5<εn<0.5)≥0.9545,那接下来该怎么办呢?

众学生:该题的研究变量是,所以结合条件可得P(μ-2σ<εn<μ+2σ)=0.9545。

C组长:那我们可以在图上表示这两者之间的关系,如图3,只要令μ+2σ=2≤0.5,解得n≥32,所以答案是至少要测量32次。

图3

对于片段三,该题很多学生在考试的时候没有时间思考直接跳过,或者是有时间思考但没有解题思路,这都让笔者感到惋惜,如果给学生充足的时间考虑,他们是可以找到解题的入手点,该题目难点在于对条件“使误差εn在(-0.5,0.5)的概率不小于0.9545”的理解,老师稍微点拨,学生就能明白。

四、几点思考

1.数学试卷讲评课合作展示模式的实施效果对比

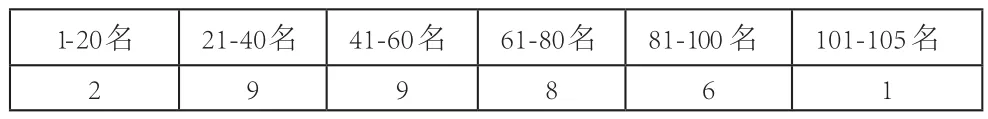

选取一个实验班来分析数据发现,实施合作展示模式历时5个月后,选择实施前后的两次数学成绩的对比如下:(年级一共105人,年级排名的各个名次段人数)

从表1与表2的对比中可以看出,小组合作学习对全班数学成绩的整体提升还是有很大的作用,但是对于尖子生的进一步提升作用不大,对于中等以及中等偏下的学生作用则是最大的。可以看到年级80名至105名的人由原来的13人减少至7人,这也是整个班平均分进步明显的原因。

表1 合作学习之前

表2 合作学习之后

2.不足之处

从上面的效果对比不难看出,实施合作展示对尖子生的培养作用不明显,如何避免这个问题呢?如何做到不忽略尖子生,又能够使所有不同层次的学生都能得到发展?这个问题值得教师在以后的教学工作中继续探索。另外,小组合作时间越久,则会陆续出现一些问题,如小组成员相处熟悉了,开始喜欢聊天,没把时间用在学习上,一个人的行为松懈会影响整个小组的人也变得懒散。因此,隔一段时间,座位必须要调整,通过座位的调整来维持学生之间相处的新鲜感,从而持续激发学习的动力。当然,还有很多很有用的做法,需要教师在以后的教学中不断地积累和总结。