热力效应下传染病医院污染物浓度变化试验研究

2022-05-13汪阔沈炼韩艳杨瑛熊鹰艾正涛

汪阔,沈炼,2,韩艳,杨瑛,熊鹰,艾正涛

(1.长沙理工大学 土木工程学院,长沙 410076;2.长沙学院 土木工程学院,长沙 410022;3.中国建筑第五工程局有限公司,长沙 410004;4.湖南大学 土木工程学院,长沙 410082)

随着城市化进程的不断推进,由工业废气、城市热岛、气溶胶病毒等带来的环境问题愈显突出,经过数十年的发展,学者们对其进行了大量研究[1-5],获取了许多宝贵结论。但现有研究对传染病医院的针对性分析还相对较少,作为疫情爆发后人员救治的主战场,目前,传染病医院周边风环境与污染物扩散机理还尚不明确,其研究成果还难以在被动层面支撑医院的设计与规划。因此,亟需对传染病医院周边风环境与气悬污染物展开研究,了解污染物随风扩散的迁移路径与浓度分布规律,为日后传染病医院的建设与规划提供理论支撑。

对建筑群污染物扩散的研究手段主要包括风洞试验、数值模拟和现场实测[6-9]。如Liu等[10]对荷兰园小区进行了现场试验研究,详细分析了温度对小区风环境的影响;Nardecchia等[11]利用数值模拟方法研究了不同温差对建筑流场的影响;Xie[12]研究了太阳辐射对城市街谷污染物扩散的影响;苗超等[13]采用CFD技术对厂房工作区热环境及污染物浓度分布进行了分析。近年来,随着试验技术的快速发展,风环境风洞试验研究取得了重大进展,试验规模也从早期的单体建筑模型向实际小区模型过渡。如欧阳琰等[14]采用环境风洞对城市小区的流场和污染物扩散进行了研究,发现污染物浓度分布主要受来流风速影响;Hajra等[15-16]对面积为1.8 m2的边界层风洞进行了试验,发现下游建筑高度是影响污染物扩散的关键参数;Gousseau等[17]以加拿大蒙特利尔某小区为研究背景,使用1.8 m(宽)×1.8 m(高)的风洞详细分析了小区近地面污染物扩散规律;Liu等[18]利用风洞试验对香港某典型建筑楼层进行了污染物扩散研究,分析了开窗对污染物扩散的影响;Zhang等[19]以Liu等[18]的试验对象为研究背景,获取了建筑物迎风面和背风面污染物扩散路径;Chao等[20]也利用风洞试验研究了浮力对气体扩散的影响,指出了高浮力可有效减少建筑物背风侧污染物浓度。

当前研究对传染病医院的针对性分析还相对较少,特别是考虑热力条件下污染物扩散的试验研究还十分匮乏,其作用机理和流场分布尚不明确。以往研究主要是利用单一变量分析污染物浓度的扩散,对多因素作用下污染物浓度的影响分析及措施研究还未见其报道。笔者以长沙市某在建传染病医院为研究背景,在考虑热力效应后对建筑布局和植被影响下的传染病医院污染物浓度进行定量研究,揭示了污染物浓度分布规律,提出相关的浓度控制措施。

1 风洞试验

1.1 风洞简介

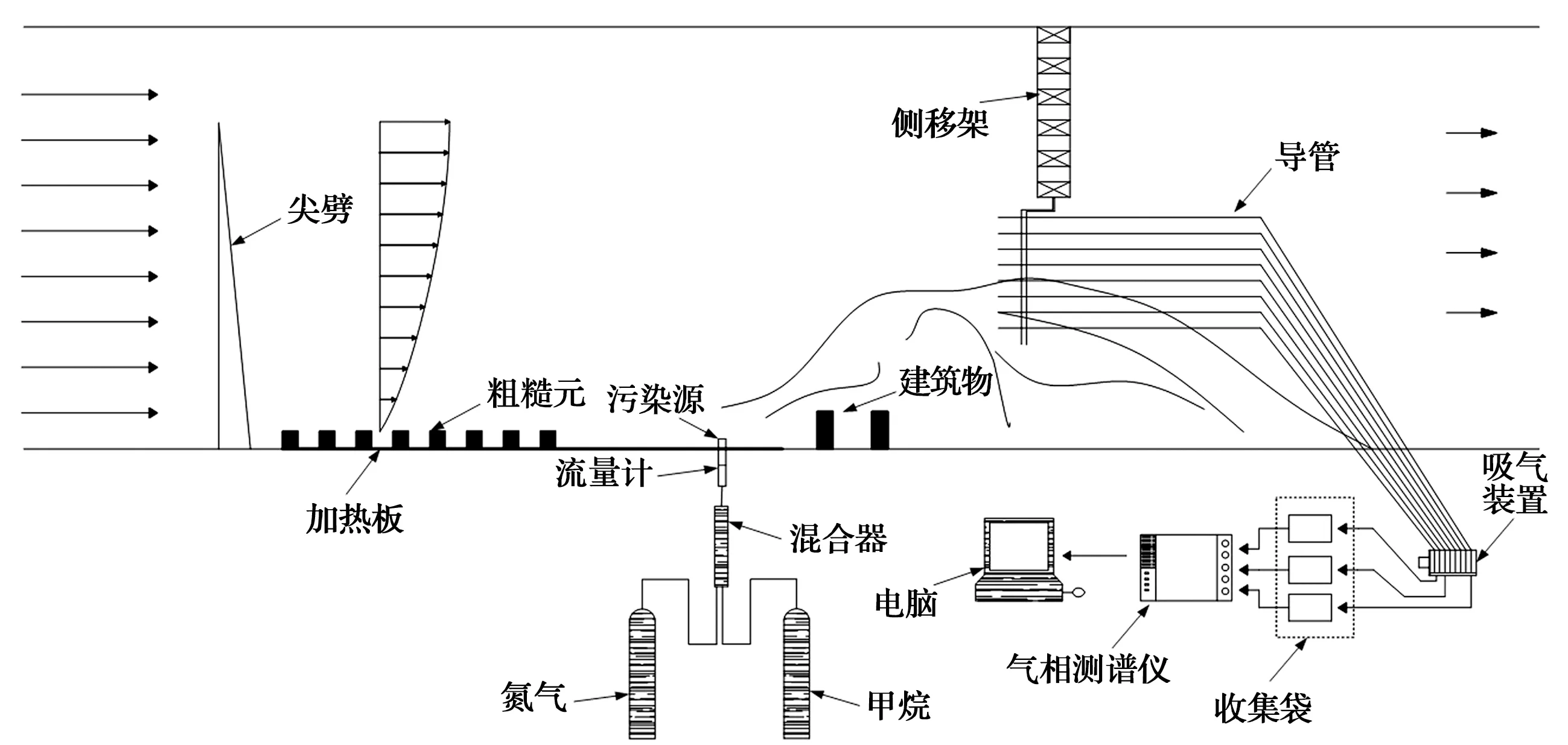

试验在长沙理工大学风工程与风环境研究中心进行,该风洞采用回/直流双试验段结构,包括水平回流高风速试验段和直流低风速试验段,如图1所示。其试验段尺寸为21 m(长)×10 m(宽)×3 m(高),转盘直径为5.0 m,风速范围在1.0~18.0 m/s,安装了三维移测架,采用变角度风机叶片控制系统,确保低速风的稳定。

图1 风洞实验室

1.2 风速测量装置

水平方向采用欧文探针测量人行高度风场,如图2(a)所示,A端风速与A、B端的压差成正比关系。

(1)

式中:Δp为探头两端的压差;a、b为探头的标定系数;u为A端的风速。

试验前对探针进行标定,采用眼镜蛇风速仪同步测量探头顶部风速,得到的标定拟合系数如图2(b)所示,拟合系数均方根大于0.99,说明风速与压差具有很好的线性关系。测试过程中采用PSI DTC Initium型电子压力扫描阀测量风压,频率350 Hz,试验过程中采样时间为1 min。风廓线测量采用眼镜蛇风速仪,该风速仪能够同时测量u、v、w3个方向的风速,采样频率为512 Hz,采样时间为1 min。

图2 欧文探针

1.3 加热装置

利用碳纤维电热板模拟不同地面温度,如图3所示。模拟前首先对碳纤维电热板进行温度标定,其中,温度在0~60 ℃范围内可调,测温精度为±1 ℃,最大功率为180 W/m2。

图3 加热装置

1.4 污染物浓度测量装置

采用甲烷(CH4)作为示踪气体,首先利用气体混合器控制甲烷和空气的混合比,待气体充分混合后在建筑群前端发射,利用低功率负压气泵对污染物气体进行采集,然后利用气相色谱分析其浓度。其中,体积混合比为1∶9,污染源放置于建筑物模型前方1 m位置,试验流程图如图4所示。

1.5 风洞实验相似条件

通过缩尺模型研究污染物扩散时,描述空气流动、传热和污染物扩散的物理参数包括雷诺数Re、罗斯贝数Ro、佩克莱数Pe、弗劳德数Fr和施密特数Sc,只有满足这5个无量纲参数,才能保证风洞试验模拟值与原型真实值严格相似。其中,当模拟区域长度小于5 km时,可忽略Ro数,模型和原型的流动都使用空气,可以忽略Pe数和Sc数,雷诺数作为主要相似数,其定义式为

(2)

图4 风洞污染物扩散试验流程图Fig.4 Flow chart of wind tunnel pollutant diffusion

式中:Re为雷诺数;u为来流速度,m/s;L为目标建筑特征尺寸,m;μ为空气的黏性系数,15 ℃时其值为1.789×10-5Pa·s。使用1∶100~1∶1 000的模型,建筑物典型断面多为矩形,本文Re约为2×105,超过了临界雷诺数,可近似认为流场不受雷诺数影响。

考虑地面热力效应对流场的影响,采用理查逊数Rb代替密度弗劳德数Fr,其定义为

(3)

式中:g为重力加速度,m/s2;h0为模型高度,m;ΔT为实际温度与环境温度的差值,℃;u0为高度h0处的风速,m/s。

1.6 模型测点和试验工况

以长沙某在建传染病医院为研究对象,考虑堵塞效应、壁面效应以及风洞转盘大小,最终确定缩尺比为1∶200。西风作为主导风向,综合考虑浓度场和风场的测量精度后,采用1.2 m/s均匀风速作为入口来流,利用110个欧文探针捕捉了人行高度2 m位置处平均风速,并采用Croba风速仪对典型测点风廓线进行了详细监测,监测点如图5所示。试验过程中,风洞试验环境参数为:温度20 ℃、湿度60%、标准大气压,通过改变碳纤维加热板的温度,模拟了Rb=0.00、-0.10、-0.16和-0.23共4种不同热力效应下的建筑群流场分布。同时,对不同建筑朝向和不同植被覆盖下的流场和污染物浓度场进行了详细分析,具体工况如表1所示。

图5 风洞试验Fig.5 Summary of simulated test

表1 模拟工况汇总Table 1 Summary of simulated test cases

2 热力效应下的医疗建筑群风环境分析

2.1 整体风场分布

研究显示[21],在对应某一风向下建筑物周围流场的无量纲是相对固定的,定义风速比MVR为行人高度处风速与来流风速之比,即

(4)

式中:ui为i号测点行人高度风速大小;u0为入口对应高度的参考风速。

通过试验得到主导风向下人行高度风速比分布,如图6所示。由图6可知,4种热力条件下,医院建筑物与山体之间的流场分布大致相同,在1号建筑右侧形成了很明显的加速效应,主要原因是建筑物与山体之间间距很小,行成了“峡谷”效应,对不同热力效应下风场最大值进行分析,发现不同工况的加速效应有所不同,4种热力效应下风速的最大值分别是为1.25、1.86、1.87和1.91。其中,当Rb=-0.23时,加速效应最为明显,说明热力效应在一定程度上影响了流场分布的最大值,同时也说明在不稳定热力条件下近地面风速在局部位置出现了加速效应。

图6 人行高度风速比分布图Fig.6 Wind field distribution of the pedestrian

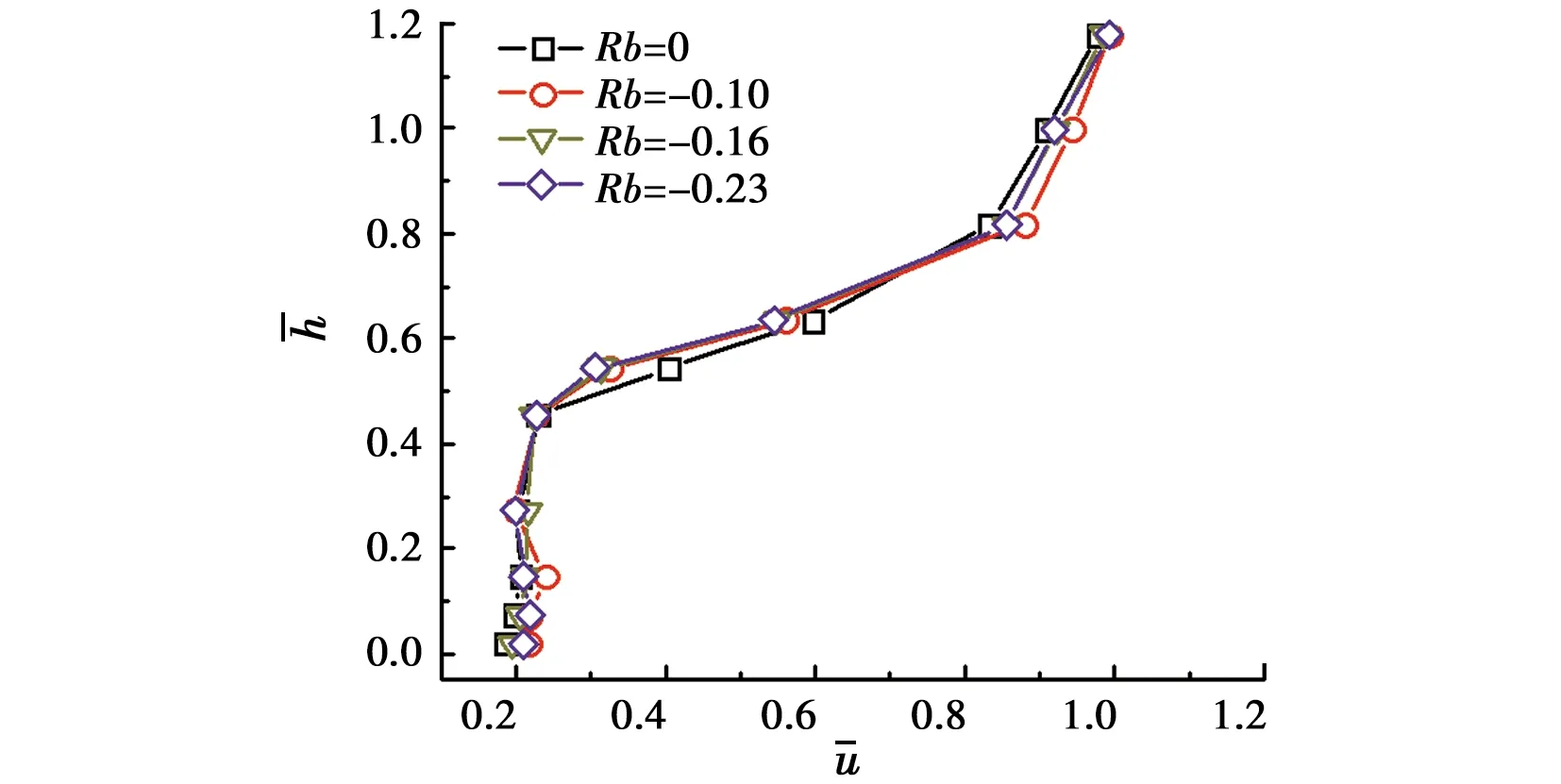

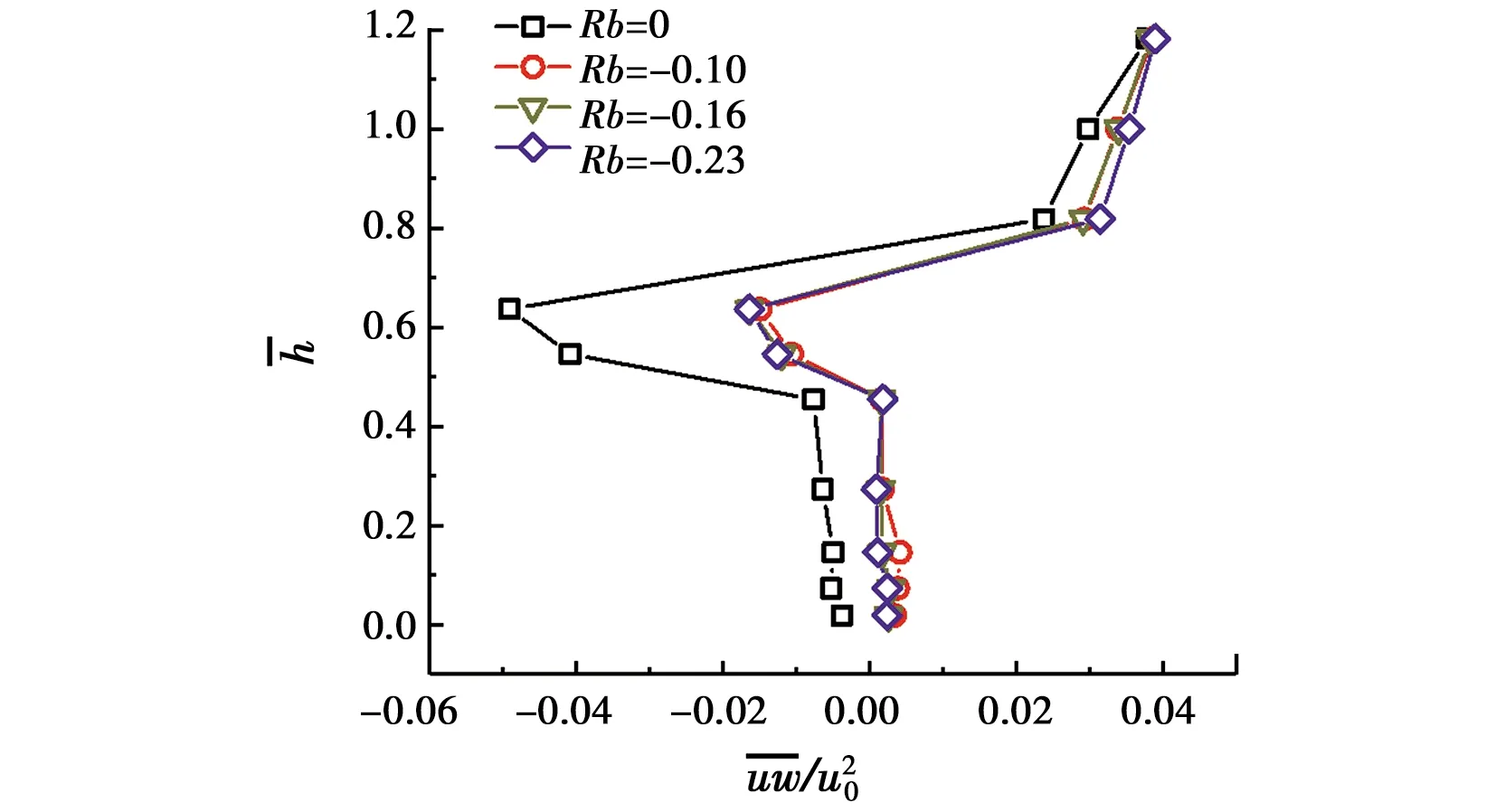

将人行高度风速汇总,并进行两两对比,如图7所示,在主导风下,风速比受到热力效应的影响主要集中在0.6h0(h0为建筑高度)以下,对图7中0.6h0高度以下风速进行分析,发现风速均方根分别为0.784、0.769和0.771;当高于0.6h0时,风速均方根分别为0.481、0.453和0.468,说明当风速比大于0.6h0以后,热力效应对风场影响相对较小。

图7 人行高度风速对比图Fig.7 Comparison of wind velocity of

2.2 风速剖面分布

图8 主导风向下16号测点顺风向风剖面Fig.8 Wind profiles of point 16 under prevailing

图9 不同Rb数下测点剪切应力分布图Fig.9 Distribution of shear stress with different Rb

3 热力效应下建筑群污染物浓度分析

以甲烷为示踪气体,在浓度检测前,先通过“针筒稀释法”配制出不同浓度的甲烷标气。利用气相色谱仪测出甲烷标样的出峰时间和出峰面积,根据最小二乘法对甲烷浓度值与出峰面积进行标准曲线拟合,然后通过测点的出峰面积反算试验测点甲烷浓度值。

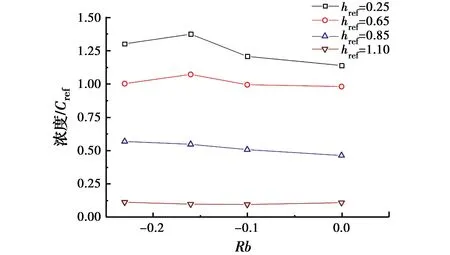

3.1 人行高度处甲烷浓度

试验过程中,对传染病医院内关键位置污染物浓度进行监测,通过分析发现,2、3、4号点靠近来流方向,风速未受到地表障碍物阻挡,浓度值相对较大,在同一Rb数下,建筑迎风面和背风面甲烷浓度值相差较大,主要原因是建筑背风面的漩涡区污染物不易扩散[22]。对2、3、4三点在不同Rb数下的浓度进行分析发现,甲烷浓度随着Rb数增大而增大,其增长值呈线性分布。图10(b)为7~11号测点的甲烷浓度值,测点7和测点9甲烷浓度值相对较小,主要原因是7和9号点处于廊道区域,风速出现了加速效应。相反的是,8、10和11号点在山体附近,通风不畅,污染物在这些地方出现了严重积聚现象。图10(c)为12、13和14号点的浓度分布,从中发现,该区域污染物浓度要显著大于2、3和4号测点,主要是这些测点受地表障碍物影响,风速相对较低,而13号测点甲烷浓度要低于12号和14号测点,原因在于13号点位于建筑通风廊道处,风场加速后有利于污染物扩散。对低风速不同热力条件下的风场进行分析发现,甲烷浓度值随着Rb数增大呈先增大后减小的趋势,主要原因是在低风速区域,污染物扩散受热力效应影响占比较大,特别是当Rb=-0.16时,污染物出现了积聚现象,相比于Rb=0,测点13甲烷浓度增加了一倍。总之,通过对建筑群人行高度污染物浓度场分析发现,污染物浓度的绝对值主要受风速影响,风速愈大其污染物浓度越低。在-0.23 图10 不同Rb数下甲烷浓度值Fig.10 Values of methane concentration with 图10揭示了不同Rb数作用下污染物浓度的水平分布,图11对16号点的竖向污染物浓度进行了分析,其中:href=h/h0,Cref=C/C0,h0为建筑物顶面高度,C0为建筑物顶面甲烷浓度。从图中可以发现,在同一Rb数下近地面位置甲烷浓度相对较高,且随着高度增加,浓度依次降低,当高度达到建筑高度后浓度接近于0,主要原因是建筑物上方的新鲜空气稀释了污染物浓度。对不同温度下的污染物浓度剖面进行分析发现,在[0.65href,1.2href]高度处,甲烷污染物浓度值随着Rb升高变化不明显,而当高度低于0.65href时,随着Rb增大,污染物浓度呈先增大后减小的趋势,其规律与图10(b)、(c)一致,当Rb=-0.16时,污染物浓度达到最大值。同时,对不同高度位置不同热力条件下的污染物浓度进行分析,其结果如图12所示,从图中可以明显发现,在近地面低风速区域,污染物浓度在Rb=-0.16时达到最大值。通过分析发现,随着Rb数的增加,污染物浓度并不是呈单调变化,主要原因是监测点位于建筑群内,地表风场紊乱,污染物浓度受地表风场与热力效应的耦合作用,常规的大气稳定理论在复杂建筑群近地表区域并不适用。 图11 不同Rb数下建筑背风侧甲烷浓度Fig.11 Profiles of methane concentrations on the leeward side of the building with different Rb 图12 不同高度下的污染物浓度分布图Fig.12 Pollutant concentration distribution at different 良好的建筑布局可有效调节城市住宅区的风环境[23-24]。为分析不同建筑布局对污染物浓度的影响,研究过程中对建筑3进行了0°、45°、90°和135° 4种不同朝向的分析,试验工况如图13所示。通过分析得到了不同工况下建筑3周边污染物的浓度分布,如图14所示。从图13中可以发现,在水平方向,14号测点风速相对较小,污染物浓度绝对值最大,13号和14号测点在方位角为45°时,污染物浓度相对较低。图15显示了测点17沿竖直方向的污染物浓度分布,从图中可以发现,随着高度的增大,污染物浓度依次减小,在0°、90°和135°工况下,甲烷变化趋势相同,而在45°工况下,污染物浓度降低速度最快,其主要原因与建筑朝向有关,此时建筑朝向与主导风向一致,有利于污染物的扩散。对比图14和图15可以发现,建筑在90°朝向时,最不利于污染物扩散,135°次之,45°则最有利于污染物扩散,建议在建筑规划时采用此种建筑布局。 图13 4种不同建筑朝向工况Fig.13 Four cases with different building 图14 不同建筑朝向下人行高度甲烷浓度Fig.14 Methane concentration at pedestrian level under 图15 不同建筑朝向下17号点甲烷浓度剖面Fig.15 Methane concentration profiles for point 17 under 为分析地表植被对污染物浓度的影响,在建筑布局为0°时,获取了无植被、小树和大树3种工况下相关测点的污染物浓度。对矩形建筑而言,气流流至建筑时,会在建筑尾流区或建筑侧边形成回流区,如图16所示,污染物容易在回流区积聚[25]。试验过程中,采用2 cm×1 cm和4 cm×3 cm两种植被尺寸对流场进行了分析,对应的实际高度分别为4 m和8 m,植被与测点示意图如图17所示。从图18可以发现,3、4、10号点分别位于建筑物回流区,通过分析污染物浓度发现,在添加植被后污染物浓度值均有一定程度的减小趋势,说明在建筑物回流区增设植被促进了污染物的扩散。测点5和测点9位于廊道处,位置相对狭窄,增设植被后发现污染物浓度有增大趋势,其主要原因为植被降低了廊道通风率,致使测点风速减小,甲烷浓度升高。测点13位于建筑内部,植被对其影响相对较小。 图16 矩形建筑周围时均流线图Fig.16 Time-mean-flow diagram around rectangular 图17 植被与测点布置图Fig.17 Layout diagram of the vegetations and monitoring 图18 不同尺寸植被作用下甲烷浓度对比Fig.18 Comparison of methane concentration under 以长沙市某传染病医院为研究对象,在考虑热力效应后对医院建筑群室外风环境和污染物扩散进行了风洞试验分析,获取了不同工况下医院风环境与污染物浓度分布的一般规律,同时探究了不同建筑布局和植被对医院污染物扩散的影响,得到了以下结论: 1)在-0.23 2)风洞试验显示,污染物浓度的绝对值取决于当地风速大小,在高风速时,污染物浓度与当地热力效应呈正比关系,而在低风速时,污染物浓度与当地热力效应呈先增长后下降关系,且在Rb=-0.16时达到最大值。 3)对围合建筑而言,其内部风速相对较低,污染物浓度容易积聚,浓度在近地面位置达到最大值,且随着高度增长依次降低,热力效应对污染物浓度的影响主要集中在0.6建筑高度以下,当高度大于1倍建筑高度后,污染物浓度趋于0。 4)改变建筑布局和添加植被是改善污染物浓度的有效办法,建筑规划时需考虑建筑形态与当地风速风向的耦合效应,当建筑朝向与主导风向一致时最利于污染物浓度的排放,植被增设在建筑回流区对气悬污染物扩散具有促进作用,增设在通风廊道则不利于污染物扩散。 利用风洞试验进行污染物扩散研究时,由于试验条件限制,很难获取较大跨度范围Rb数对浓度的影响,后续仍需用数值模拟对其进行机理分析。

3.2 甲烷浓度剖面分布

4 医疗建筑群污染物控制措施分析

4.1 建筑布局对医院气悬污染物扩散影响

4.2 植被对医院气悬污染物扩散的影响

5 结论