煤气化废水尾水的生物强化处理与微生物响应特性

2022-05-13董莹时绍鹏宋诚刘春红徐颜军刘鸿王兴祖

董莹,时绍鹏,宋诚,刘春红,徐颜军,刘鸿,王兴祖

(1.浙江浙能技术研究院有限公司,杭州 311121;2.工业新水源技术浙江省工程研究中心,杭州 311121;3.中国科学院 重庆绿色智能技术研究院 水污染过程与防治研究中心,重庆 400714;4.中国科学院大学 资源与环境学院,北京 100049)

煤炭行业是中国当前经济发展的重要组成部分,也是重要的战略资源[1]。然而,煤气化项目需水量巨大,同时也会产生大量工业废水,这些废水成分复杂,污染程度高,对生态环境破坏极大[2-4]。目前,煤气化废水深度处理并回用主要采用预处理、生化处理和深度处理的组合工艺,由于煤气化废水生化处理单元效率低,造成后续深度处理负荷偏高、综合处理成本居高不下[5-6]。进一步提高生化单元处理效率,降低深度处理单元的运营成本,成为整个煤气化废水处理过程节能降耗的关键[7-8]。

生物强化技术是通过投加具有特定功能的微生物、营养物或基质类似物,增强处理系统对特定污染物的降解能力,提高降解速率,达到有效处理难降解有机物废水的目的[9]。通过向煤化工废水中投放具有特殊功能的微生物可以有效地提高难降解有机物的生物处理效果,并维持废水处理系统在不利环境条件下的运行稳定性[2,10]。此外,表面活性剂类物质可以作为微生物促生剂,克服疏水性有机物较差的生物利用度和提高营养摄取率,从而用于强化焦化废水、石油烃类废水等的生物处理[11-13]。但在连续流煤气化废水处理系统中,往往需要频繁投加生物菌剂或促生剂来达到较高的处理效果[14-15]。这主要归因于微生物与环境、微生物与促生剂以及微生物之间的作用关系错综复杂,只有在充分把握菌剂的降解能力、促生剂的作用原理以及微生物交互作用的基础上,才有可能充分发挥生物强化的效能[16-17]。

针对煤气化废水生化尾水残余有机物浓度高、难生物降解等问题,采用微生物促生剂和微生物菌剂联合投加的方式强化煤气化尾水的进一步处理,同时运用分子生态学方法解析了该体系中微生物群落的交互作用以及关键代谢途径,为实际煤气化废水的生物强化处理提供理论基础和技术指导。

1 材料与方法

1.1 废水与污泥

实验废水来自某煤气化废水处理厂两级缺氧/好氧(A/O)工艺出水,实验接种污泥来自该厂O池,接种污泥 SS=10.4 g/L,VSS=8.7 g/L。

1.2 促生剂与菌剂

实验采用的促生剂与菌剂主要组成见表1。促生剂主要成分包埋于聚乳酸当中,比例为1∶100,包埋后的促生剂研磨成粒径小于50目的粉末。菌剂分别为降解木质素、吡啶、1,5-萘二磺酸钠和原油的微生物富集培养物。

1.3 实验方法

反应体系为250 mL锥形瓶,废水添加量为100 mL,锥形瓶用透气硅胶塞封口,以维持体系的好氧状态。接种污泥为某煤气化废水处理厂O池污泥,各反应体系污泥接种量均为1 mL,初始pH值均为8.41。实验方式为反复批式实验,促生剂和菌剂均在培养初期一次性投加,后续周期中不再追加。定期取样检测体系上清液COD,然后用煤气化废水置换上清液,开始下一周期培养。锥形瓶置于生化培养箱中(30±0.5)℃避光静置培养,每隔一段时间取样测定水质指标。

在促生剂和菌剂单一强化实验中,促生剂投加量为0.5 g/L,菌剂投加量为0.5 mL/L。在促生剂与菌剂的联合强化实验中,促生剂和菌剂的投加量与单一强化相同,复配方案见表2。在促生剂和菌剂投加量优化实验中,设定0、0.1、0.5、1.0、2.0 g/L共5个联合投加浓度,促生剂与菌剂的质量比例为1∶1。

表2 促生剂和菌剂复配方案Table 2 Coupling scheme of growth promoting agent and bacterial consortia

1.4 分析方法

水质分析。COD、氨氮、硝态氮、亚硝态氮和总磷均采用国家规定的标准方法测定。库伦生化需氧量(BODq)采用BOD-Q水质测定仪(LL-IS型,重庆中科德馨环保科技有限公司)测定。水样的气质联用(Gas chromatography-mass spectrometer,GC-MS)分析。将煤气化废水水样以0.45 μm微滤膜过滤,然后将500 mL滤液加入到1 L容量瓶中,并分别在中性(pH=7.0)、碱性(pH=12.0)和酸性(pH=2.0)条件下以二氯甲烷萃取水样,每种条件下重复三次。合并上述有机相溶液,并用600 ℃烘干的无水硫酸钠对萃取液进行脱水。采用Hei-VAP Precision(ML)旋转蒸发仪将脱水后的萃取液浓缩至 2~3 mL。浓缩后的萃取液采用Agilent 7890A-5977A气相色谱-质谱联用仪分析。进样量:1 μL;进样口温度:250℃;分流比:无分流;色谱柱:DB-5(30 m×0.25 mm×0.25 μm);柱温:初温50 ℃保持2 min,然后以10 ℃/min程序升温至250 ℃;载气流速:1 mL/min;气质接口温度:250 ℃;电子能量:70 V;扫描质量:15~500;溶剂延迟:3 min;谱库:NIST 2011。

微生物多样性分析。将污泥样品送至上海美吉生物医药科技有限公司进行16S rDNA高通量分析,所用引物为515F/907R。采用Cytoscape 3.8.0软件,基于Pearson和Spearman相关性,进行微生物交互分析。基于PICRUSt2功能预测数据,采用Gephi 0.9.1软件,对微生物MetaCyc 途径进行分析。采用FAPROTAX软件及其Python脚本,对微生物功能进行预测。

2 结果与讨论

2.1 现场A/O工艺中污染物及微生物分析

煤气化废水生化处理出水见表3。煤气化废水经过现场两级A/O工艺处理后,废水中的COD浓度仍达343.71 mg/L,处于较高浓度。此类水若直接进入后续高级氧化单元将明显增加该单元负荷,导致高级氧化药剂等费用升高,有必要对该水做进一步生化处理以减轻后续深度处理负荷,降低整套工艺的运营成本。同时,废水中的BODq浓度为0.56 mg/L,可生化性较差,采用单纯菌剂投加的方式可能难以取得较好的强化效果。废水中氨氮、总氮和总磷的浓度分别为53.44、75.16、0.45 mg/L,可满足微生物生长需要。通过GC-MS分析可知(图1),经过两级A/O处理,废水中仍含有多种芳环类、直链烃类和氮杂环类等化合物,典型的有机物有苯并三唑(图1(a))、邻二甲苯(图1(b))和十九烷(图1(c))等。

表3 煤气化废水生化处理出水水质Table 3 Water quality of secondary effluent from coal gasification wastewater treatment plants

图1 A/O工艺出水GC-MS分析Fig.1 GC-MS analysis of effluent from A/O

从现场A/O工艺中取泥进行微生物16S rDNA高通量测序分析,结果如图2所示。从属水平来看,A段和O段中的微生物组成较为接近,优势菌属为CandidatusCompetibacter、Ferruginibacter、UnclassifiedComamonadaceae、Limnobacter、Ottowia和Defluviimonas。CandidatusCompetibacter和Defluviimonas为典型的好氧型聚糖菌,能在营养丰富时合成聚羟基脂肪酸酯,以度过有机碳源匮乏的不利时期[18]。CandidatusCompetibacter和Defluviimonas的大量存在可能与工艺进水水质周期波动引起的污泥间歇饥饿有关。同时,Defluviimonas也被报道能够降解稠环芳烃类化合物[19]。Ferruginibacter常在处理各类废水的活性污泥中被发现,能够分泌大量胞外聚合物,被认为与污泥絮体和生物膜的形成有关[20],也有研究报道Ferruginibacter能够降解农药“阿特拉津”等难降解有机物[21-22]。Limnobacter属于化能有机营养异养型微生物,能够降解脂肪族和芳香族等多种难降解性化合物,常见于受原油污染的环境中[23]。基于以上水质和微生物分析,选择降解吡啶、磺酸萘和原油类的菌群开展后续的生物强化研究。

2.2 单一促生剂和菌剂的强化

从实验室现有库中选定菌剂和促生剂,考察单一促生剂和菌剂对实际煤气化废水的生物强化效果。反复批式实验结果表明(图3),单独投加原油降解菌群(菌剂4)对废水的COD去除效果最高,在3个周期中,出水COD浓度维持在170~190 mg/L之间(图3(a));与只投加污泥的空白相比,平均COD去除率提高了19.7%。菌剂1~3的强化效果略差,其出水COD始终在200 mg/L以上,但在3个周期中均表现出一定强化效果。由于每周期结束时排出上清液,菌剂会有流失,因此,菌剂效果的维持应该与菌剂在体系中的增殖有关。单独投加促生剂在周期1中能够显著提高废水的COD去除效果,出水COD浓度迅速下降到150 mg/L左右;但在后续周期2、周期3当中出水COD浓度迅速升高,效果不能维持长久(图3(b)),表明随着周期更替,促生剂有明显流失。综上,单独投加菌剂能够维持生物强化的作用时间,但出水COD浓度仍较高;单独投加促生剂能使初期出水COD浓度显著下降,但效果不能维持长久。因此,后续实验考虑二者联合投加。

图3 单一菌剂和促生剂对废水COD去除的影响Fig.3 Effects of single bacterial consortia and growth promoting agent on COD removal from

2.3 促生剂和菌剂的联合强化

为进一步提高强化效果,开展不同促生剂和菌剂的联合强化实验。结果表明(图4),促生剂和菌剂联合使用可弥补单一菌剂或促生剂的不足,其中,投加复配3(原油降解污泥+吐温80)的效果较好。从作用时间上看,投加复配3的组合强化作用时间可达到30 d左右;从出水来看,在测试的6个周期内,出水平均COD浓度在150 mg/L左右,与未强化的污泥相比,COD平均去除率上升了21.5%。除了复配3,其它复配组均不能同时满足降低出水COD浓度和延长作用时间的要求。可能的原因包括:原油降解菌对烷烃、芳香烃等烃类具有较高的降解能力,对于本研究中采用的煤气化废水中的多种烷烃类化合物具有较好的处理效果;吐温80为表面活性剂,该类化合物已被报道对煤气化废水的生化降解具有较好的促进效果,其作用原理包括提高细菌细胞与烷烃类的亲和性、改善细胞膜通透性等[11-13]。因此,将原油降解菌群和吐温80的复配3作为进一步研究的对象。

图4 促生剂和菌剂联合投加对COD去除的影响Fig.4 Effects of complex of growth promoting agent and bacterial consortia on the COD

2.4 促生剂和菌剂投加量优化

为指导后续的工程投加,开展了促生剂和菌剂投加量(复配3)的测试。结果表明,随着复配3投加量的增加,出水COD浓度逐渐降低(图5)。当投加量为0.5 g/L时,在全部6个测试周期中,出水COD浓度维持在139~168 mg/L之间;与不加促生剂和菌剂的污泥相比,平均COD去除率提高了20.1%。从复配3的效价来看,随着投加量的增加,复配3的效价迅速下降。当投加量从0.1 g/L上升到2.0 g/L,复配3的效价从534 mg COD/mg复配3下降到38.5 mg COD/mg复配3。当投加量超过0.5 g/L时,COD削减效果开始减弱;当投加量达到2.0 g/L时,与0.5 g/L的投加量相比,平均COD去除率仅提高了2.3%。综合COD去除效率与复配3效价两方面考虑,将0.5 g/L作为复配3的最佳投加量。

图5 促生剂浓度对废水COD去除的影响Fig.5 Effects of concentrations of growth promoting agent on the COD

2.5 微生物群落结构分析

为进一步了解复配3生物强化对微生物群落的影响,对促生剂和菌剂联合强化后的微生物进行了16S rDNA对比分析。Alpha多样性分析表明(表4),经过生物强化后,复配3组的Shannon指数(5.440)高于未强化的污泥空白(5.346),而复配3组的Simpson指数(0.011)低于未强化的污泥空白(0.012),表明复配3的投加增加了微生物多样性。从属水平微生物群落结构来看(图6),有无促生剂/菌剂投加对微生物优势菌属的影响不大,norank_f_SBR1031(4.4%~7.5%)、SM1A02(3.1%~10.4%)、norank_f_Pirellulaceae(3.6%~5.0%)、Limnobacter(2.6%~5.0%)、norank_f_Sutterellaceae(1.7%~3.8%)和norank_f_67-14(1.7%~3.4%)为所有样品中的优势菌属,表明煤气化废水污泥中的微生物菌群高度稳定,生物强化的效果通过提高微生物多样性并增强种间协同作用实现。同时,从微生物属水平分析可知,煤气化废水处理的优势物种中存在大量未分类或未命名的微生物,由于这些微生物尚未分类和命名,其具体的功能特性尚无法获知。

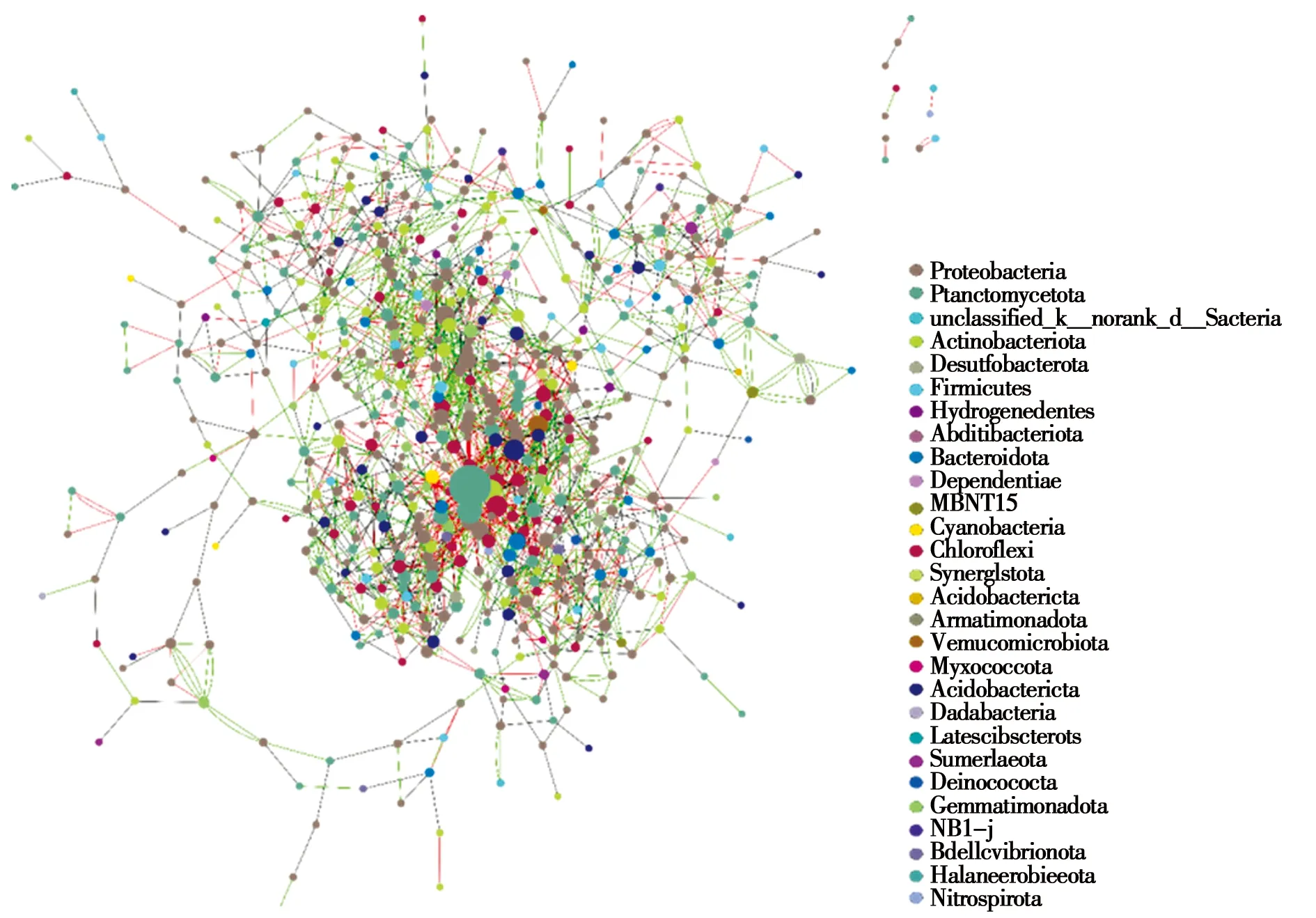

微生物交互分析表明(图7),Limnobacter和Gaiella具有较高的权重和紧密中心性,它们是煤气化废水处理系统中的关键物种。关键物种为特定环境体系中的核心微生物,能够维持整个微生物群体的稳定性。Limnobacter属于化能有机营养型生物,可氧化还原态的硫化合物获得能量,能够降解多种脂肪族和芳香族化合物[24-25],在原油污染的环境中具有较高的丰度。关于Gaiella生理特性的报道则十分有限。已知Gaiella是嗜热油菌纲中的成员,该菌纲下的多个成员(如嗜热油菌属)对中长链烷烃具有特殊的亲和性并能将其作为唯一碳源以供生长[26-27]。此外,近年来Gaiella被报道具有降解杂环类化合物的能力[28-29]。在研究中,废水中含有多种中长链烃类和芳香族化合物,这些物质难以被常规活性污泥所分解。推测Limnobacter和Gaiella能够部分降解这些有机物,从而为其它微生物提供可降解的中间体,因此成为煤气化废水处理体系中整个菌群的关键物种。

表4 Alpha多样性参数统计Table 4 Alpha diversity parameter result statistics

图6 煤气化废水中属水平的微生物丰度(>2%)Fig.6 Relative abundance of the main genera (>2%)identified in coal gasification

图7 煤气化废水中的微生物互作网络Fig.7 Microbial interaction network in coal

2.6 微生物功能预测

通过MetaCyc功能预测进一步对煤气化废水生物强化体系中的代谢途径进行了解析,并构建了MetaCyc途径的交互网络。结果表明(图8),香草醛和香草酸盐降解超级途径(PWY-6338)、香草醛和香草酸盐降解途径I(PWY-7097)及香草醛和香草酸盐降解途径II(PWY-7098)处于网络关键节点上,可判定为煤气化废水中微生物代谢的关键途径。在香草醛和香草酸盐降解超级途径中,香草醛经过加氢、去甲基和开环等一系列复杂的代谢过程生成丙酮酸盐,并最终进入TCA循环矿化。香草醛和香草酸盐降解途径I和II分别是超级途径的分支和变异模式。由此推断,香草醛和香草酸盐可能是煤气化废水中多种复杂有机物降解的共同中间体或结构类似物,该类化合物的降解对煤气化废水的深度处理具有重要意义。

图8 基于PICRUSt2功能预测的微生物代谢互作分析Fig.8 Metabolic interactions network in microbial communities based on PICRUSt2-based functional

为进一步探索生物强化对煤气化废水系统中微生物功能的影响,采用FAPROTAX方法对微生物生态功能进行注释。FAPROTAX功能预测结果表明(图9),复配1和复配2、复配3和复配4分别形成一簇,这与二者分别包含原油降解污泥和吡啶降解污泥相关。与未强化的污泥空白相比,复配3和复配4的锰氧化作用和甲烷营养作用增强;复配3的芳香化合物降解作用显著增强,而黑暗氢氧化、木质素水解和硫循环作用下降。甲烷与烷烃的共代谢现象最早发现于甲烷假单胞菌对烷烃的降解中[30],后来陆续发现于甲烷和芳环类等难降解化合物的共降解中[31-32],并被应用于原油污染环境的修复。在研究中,与未强化的污泥空白相比,复配3投加后获得了更高的COD去除率(图4),强化后微生物的甲烷营养作用和芳香化合物降解功能得到同步提高,表明复配3的强化作用与甲烷营养的共代谢有关。

图9 FAPROTAX功能预测Fig.9 FAPROTAX-based functional

3 结论

1)煤气化废水现场处理工艺中微生物优势菌属为CandidatusCompetibacter、Ferruginibacter、UnclassifiedComamonadaceae、Limnobacter、Ottowia和Defluviimonas,其中存在CandidatusCompetibacter和Defluviimonas等典型的聚糖菌。

2)单独投加促生剂或菌剂对煤气化废水的强化效果不理想,联合投加促生剂(终浓度0.5 g/L)和菌剂(终浓度0.5 mL/L),可使COD平均去除率提高21.5%,有效作用周期达到30 d。

3)促生剂和菌剂强化对煤气化废水中优势菌属的影响较小,但显著增加了微生物多样性,Limnobacter和Gaiella是煤气化废水处理系统中的关键物种。

4)香草醛和香草酸盐降解途径是煤气化废水处理系统中微生物的关键降解途径,它可能是煤气化废水中多种复杂有机物降解的共同中间体或结构类似物。