城市轨道交通与高速铁路互联模式的思考

2022-05-12李法胜

李法胜

(中国铁建股份有限公司 北京 100855)

1 研究背景

2018年东南亚某国通过国际招标,计划修建一条高速铁路。通过高速铁路建设,一是为了解决本国交通出行难的问题,二是通过高铁的建设带动沿线经济快速发展。由于该国在市内已有一条新修建的城市轨道,且土地资源紧张,招标要求新修建的高速铁路线必须利用既有的城市轨道交通引入市内客运站,且铁路的运输能力必须满足业主要求。

结合该项目研究成果,发现高速铁路与城市轨道交通由于运营需求不同,行车速度不一致、车型及限界有差异,导致两者的运营模式相差较大。本次对城市轨道交通和高速铁路所要求的基础设施和系统设备的差异性进行研究,分析城市轨道交通和高速铁路互联共运营的可行性,为类似项目提供参考。

2 既有线概况[1]

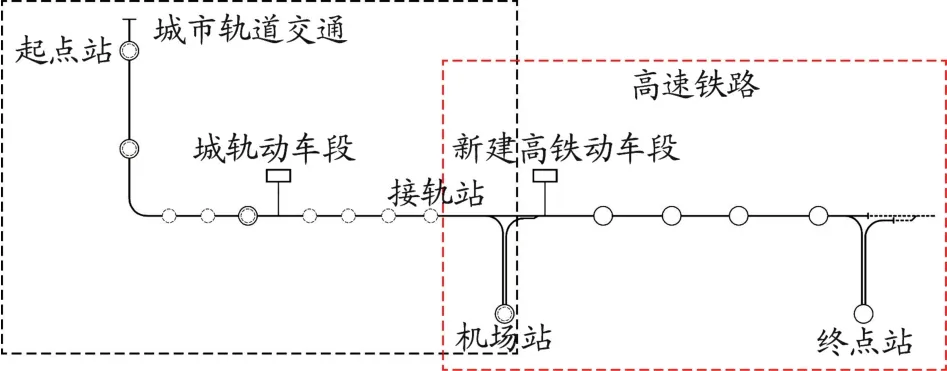

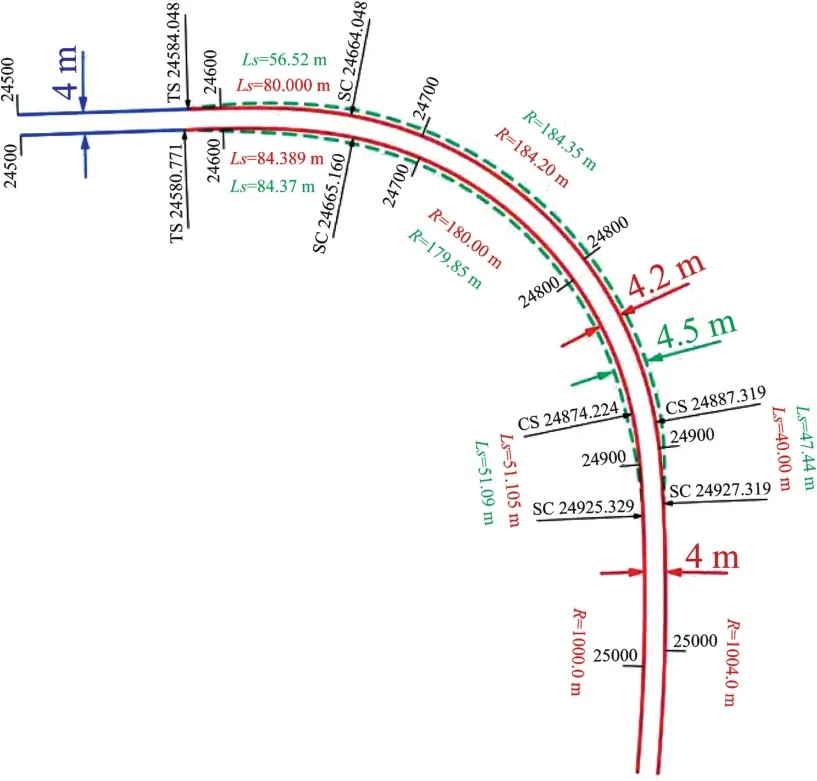

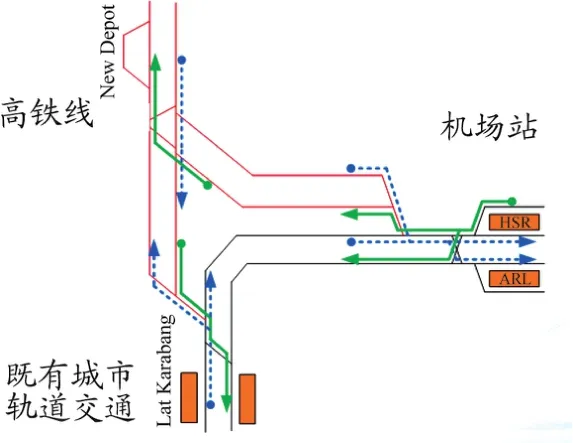

既有机场铁路有1座地下车站、7座高架车站,运营速度为160 km/h,最小线间距4.0 m,采用西门子LZB列控系统(地铁模式),见图1。

图1 项目平面

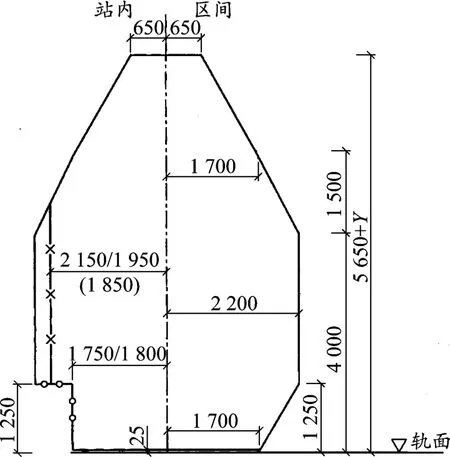

采用SIMENS公司的车辆,在平直道上动态轮廓(最大宽度位置)值为1 645 mm,高度4 310 mm,见图2。

图2 既有机场铁路动态限界(单位:mm)

3 新建高速铁路[1]

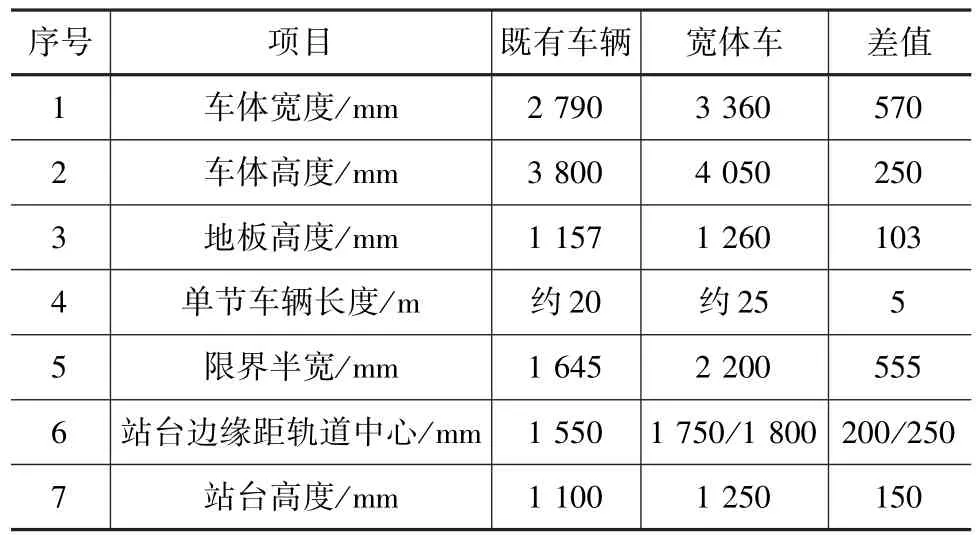

新建高铁设计速度为250 km/h,最小线间距4.5 m,采用CTCS3.0列控系统及中车四方的标准动车组,基础设施按照中国标准设计,见图3。

图3 城际铁路基本建筑限界(单位:mm)

4 互联运营模式分析

既有城铁与高速铁路是否能互联互通涉及到多个专业领域,经前期调查初步判断,既有城铁通信系统、票务系统和供电系统并不是制约两者互联互通的关键因素,而在信号系统、行车能力、车站布局、接触轨、线间距、限界等方面[2]影响较大,需要进行针对性分析。

4.1 限界分析

中国标准动车组的主要尺寸与既有车辆尺寸有较大差异,对照见表1。

表1 宽窄体车主要尺寸对照

通过对比可知,标准车辆与既有车辆尺寸相差较大,需要对既有车站的站台及站台上的辅助设施进行改造,同时限界高度相差仅250 mm,而中国高速铁路隧道内接触网基础一般采用预埋槽道[3],需要对地下车站的接触网支架进行特殊设计,降低接触网的支架高度,可以满足标准车的限界高度。改造后既有城铁桥隧限界基本上可以满足标准动车组的限界要求。

4.2 线间距分析

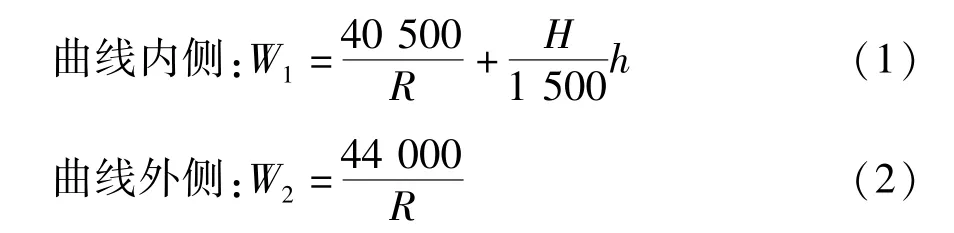

既有机场铁路直线段线间距4.0 m,区间有一处R-180 m的小曲线高架桥地段,桥梁断面宽10.2 m,线间距为4.2 m,两侧接触网内侧距离轨道中心2 550 mm,不满足标准车辆通行,需要对桥梁断面宽度和线间距进行加宽处理[4-5]。

式中:W1、W2分别为曲线内外侧加宽量(mm);H为轨顶面至计算点的高度(mm);h为外轨超高(mm);R为曲线半径(m)。

根据式(1)和式(2)计算可知,既有线间距需要调整至4.6 m,建筑内侧需要在原有基础上加宽0.7 m。

根据车辆模拟运营结果,标准车体在线间距为4 m的直线段以时速160 km会车时,直线上车辆间横向最小间距尺寸为423.5 mm[6],在半径180 m的曲线上两列车之间的间距要比在直线上增大600.3 mm[6],才能满足安全距离要求,见图4。

图4 线路改建示意

4.3 轨道结构分析

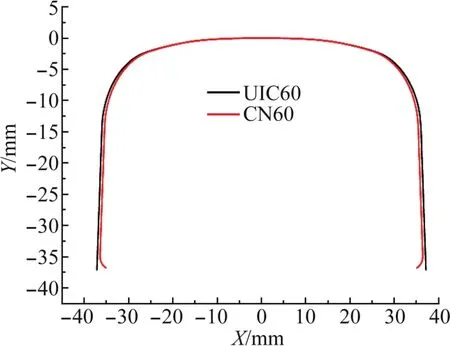

高速铁路要求钢轨表面尤其轨头表面基本无原始缺陷,几何尺寸精度高,平直度好[7]。既有城铁轨道采用UIC 60 kg钢轨,轨底坡为1∶40;新建高铁采用中国标准的CN60 kg钢轨,并设置1∶40轨底坡。

由图5可知,两种钢轨在钢轨高度及轨头尺寸上差异不大,CN比UIC断面高4 mm,可以在接轨处设置异型轨连接。为了保证高铁运营安全,需根据车辆均衡特点和线路具体特征,对高速车辆悬挂参数进行适应性调整[6]。

图5 接触轨对比

4.4 列控系统分析[1]

4.4.1 叠加模式

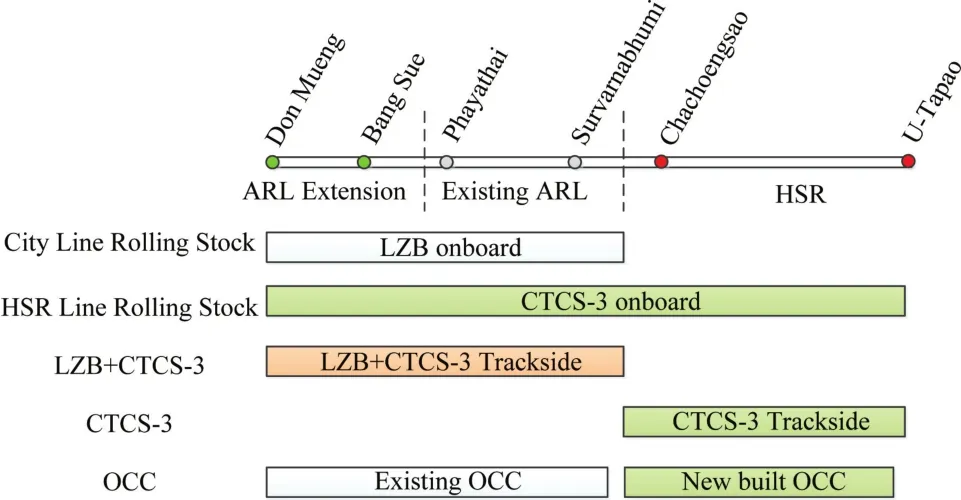

为减少对既有城铁的影响,满足高速铁路车辆和既有城铁车辆能够在既有城铁线路上兼容运行,既有城铁信号控制系统维持不变,新建高铁线采用CTCS-3级信号控制系统,既有城铁LZB信号控制系统开放与CTCS-3级信号控制系统接口,LZB信号控制系统叠加CTCS信号控制系统,既有城铁线仍纳入既有OCC控制,新建高铁线路OCC控制中心,见图6。

图6 LZB信号控制系统叠加CTCS信号控制系统方案

4.4.2 更新模式

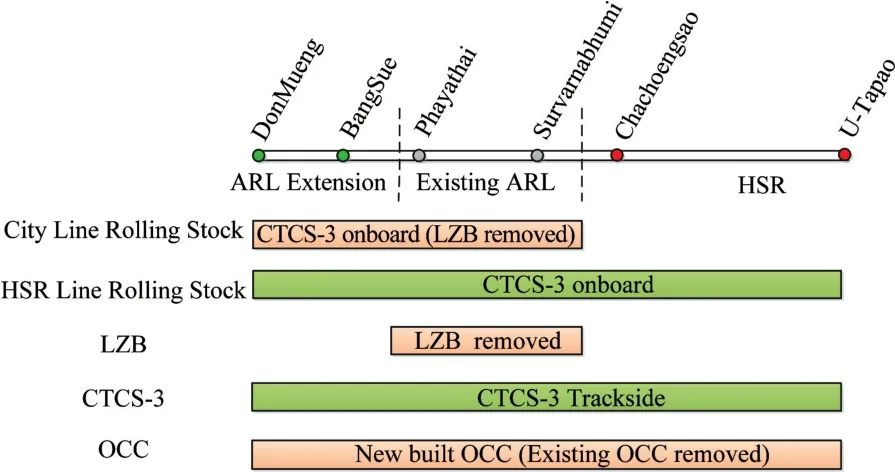

若LZB信号控制系统不能开放与CTCS-3级信号控制系统接口,则既有的LZB信号控制系统需要全部拆除,全线新建统一制式的CTCS-3级信号控制系统,所有线路均纳入新建高铁OCC控制中心,见图7。

图7 CTCS信号控制系统方案

4.5 运营模拟[8]

既有城铁车站配置均预留高铁线路的接入条件,需要解决高铁与既有城铁共线运行导致运输能力不足的问题。通过研究发现,影响本项目系统能力的几个关键因素为:一是起点站折返问题,二是机场车站与高铁接轨平面交叉问题。

4.5.1 起点站折返模拟

通过运营模拟,采用站后折返方式,只需要在起点站将尾部折返线上存放的热备动车组改为动态热备模式,提供足够短的列车折返时间,能够提高起点车站折返作业效率,更好地为车站客运组织创造良好条件,不会产生旅客上下车流向的交叉干扰,也能够满足业主要求的高峰小时内5对既有城铁和7对高速列车通行需求,见图8。

图8 站后折返示意

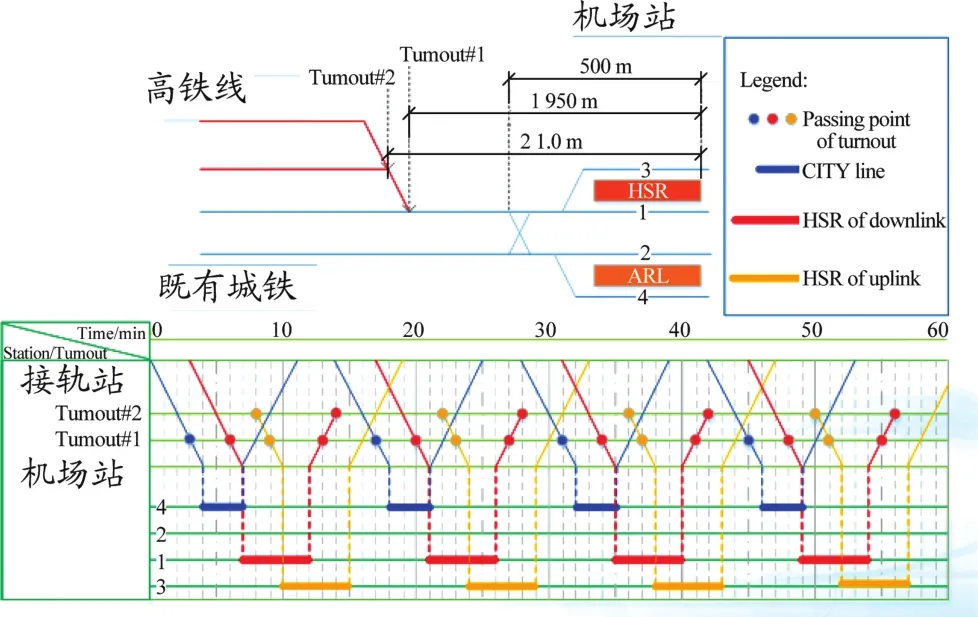

4.5.2 接轨车站运营模拟

在接轨区域,机场站存在3种进路交叉、接轨站接发车存在2种进路交叉、高铁线存在1种进路交叉,即在上述3个交通节点共存在6种进路交叉。这些进路交叉均会对正常行车间隔产生影响。经模拟运营测算,在这3种交叉进路叠加的情况下办理接发车,每小时只能办理8对完整的接发列车作业,见图9、图10。

图9 接轨示意

图10 机场站接发车能力图解

为了疏解平面交叉带来的能力紧张情况,最大限度满足客流需求,尽量减少高铁列车在机场站折返的数量,把不需要进入机场站的客流采用直通列车进行运输。

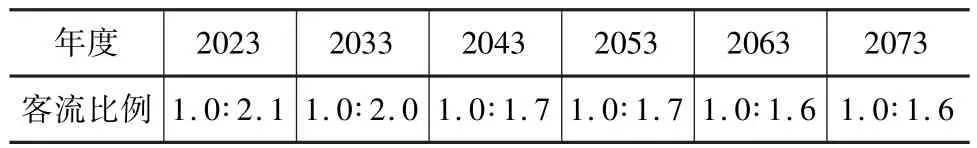

根据预测的客流量,合理分配高铁客流和城市客流(见表2),可以满足业主要求的高峰小时内5对既有城铁和7对高速列车通行需求。

表2 高铁车与城市轨道交通车客流比例预测

根据模拟运营结果,优化既有城市轨道交通起点车站的折返条件,合理组织高铁与城铁的机场车站平面交叉运输,可解决高铁车辆和既有城市轨道交通共线运营需求。运营模拟结果显示,在营业时间段,全日满能力运行图线路通过能力最大为184对,其中既有城铁列车88对,高铁折角41对、直通55对,能够满足全日及高峰时段列车开行要求,达到项目业主要求。

5 结论

根据高速铁路与既有城市轨道交通的限界对比,从两者运输差异性进行分析,通过对既有车站站台及其辅助设施进行改造、适当加大区间小曲线地段的线间距、接触网支架进行特殊设计以降低地下车站内接触网支架高度等措施,改造后既有城铁桥隧限界基本上可以满足标准动车组的限界要求。改善既有城市轨道交通的车站配置、优化高铁与城铁的接轨条件、合理组织高铁与城铁的共线运输,解决了因土地资源紧张,高铁线路利用城市轨道交通线路引入市内客运枢纽站的问题,社会效益和经济效益明显。