中国彩陶与中华美学传统溯源

2022-05-09芦珊

芦 珊

(西北师范大学 传媒学院,兰州 730070)

一、“器、形、道”中的美学雏形

“器、形、道”是中国哲学的三个重要范畴。器与道,在中国文化中为一对相对应的概念,形作为器道之间辩证的临界点而存在。三者作为对物象认知的不同阶段和境界,分别从视觉、触觉、感观,三重递进的层面诠释了彩陶对应于史前思维意识中的具象形态。因为彩陶纹饰、形制、图式中体现并对应的与器、形、道中“异质同构”的审美观念不谋而合,因此有必要对彩陶中的审美意识观念进行对应具体的分析。

器是对物体器具的统称,如《说文解字》对其定义为:“器,皿也。象器之口,犬所以守之。”其次,“器”在“大器晚成”(《老子》)、“先自治而后治人之称大器”(《法言·先知》)、“君子藏器于身,待时而动”(《易·系辞下》)、“国家之器用也”(《圣主得贤臣颂》)等文中的含义,由承载物体的器皿转变为具有品性、品格的人,甚至是国家。器的收容从具象转变为抽象,可理解为器度、器宇、能力甚至权力。在中国传统文化中,“器”的容量是逐渐扩大的,甚至将“礼仪”等行为规范体系容纳其中。正如有学者指出的,“中国古文献中的‘器’这个字可以从字面的和比喻的两个方面来理解。作为后者,它接近于‘体现’(embodiment)或‘含概’(prosopopeia),意思是凝聚了一个抽象意义的实体。因此,礼器被定义为‘藏礼’之器,也就是说将概念与原则实现于具体形式中的一种人造器物”[1]。

当器的收容扩大到一定程度,与被收的物象合二为一,容器则升华成为被收物象本身,亦被称之为“本体”。当器的外在轮廓无穷延伸,足够包含所有物质时,便有了如“形而下者为之器”“无其器则无其道”等对器之内涵的哲学思考。

“器”之哲学观的变化皆可在彩陶形制的变化上找到对应。首先,陶器的发明创造源于生产、生活器具,是因盛装之“用”所产生、演变、发展的。从汲水、盛水的尖底瓶到储存粮食的双耳彩陶罐,陶器随着制作工具的多样化与精细化程度不断提高,形制之用途和容量也不断扩大。其次,从陶器到彩陶的“二次分化”[2]可以看出,陶器虽源自实用,但在实用过程中逐渐升华出对器物美的追求,如平滑的钵口慢慢外沿出侈口,双手可以捧起的鼓腹渐渐发展出细长的颈肩,陶器的足部逐步收拢并于上部饰以彩绘,甚至陶罐两侧用于抓握的鋬退化成装饰性的两耳等。“中华彩陶”这些造型的演变轨迹体现出史前先民“按照美的规律塑造物体”[3]的审美趣味。

中国古代常用金、木、水、火、土五行原理来说明世界万物的形成及其相互作用,彩陶则是包含五行的“藏礼”之器。因为土乃万物生长之本,经水中和调节,再由矿物质颜料描绘,钻木取火,至火焚朽生新,塑造灵魂。金木土水火交融,烧制成器。陶器除制作极为考究之外,陪葬的方式与数量也能看出一二。例如,大汶口10号墓出土的随葬陶器有90多件,包括洁净的白陶、漆亮的黑陶、精美的彩陶和红陶,器类繁多,仅陶瓶就多达38件[4]。从墓葬中彩陶摆葬的方位来看,有放置于死者下肢和足部的,如西安半坡仰韶文化墓地的彩陶[5];有放置于靠近墓主人一侧的,如长清仙人台M6、沂源姑子坪M2随葬的陶器;还有放置于墓主人头部的,如安徽尉迟寺大汶口文化墓地的彩陶[6]。部分彩陶器在考古中被证实是礼器的一种,因此包含礼的意蕴。

反观“道”与“器”,其哲学含义来自于“器”与“道”之间既对应又对立的关系。《周易》中提道:“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。”朱熹在《语类》中也认为:“形而上者无形无影,是此理;形而下者有情有状,是此器。”清代王夫之《周易外传》云:“无其器则无其道。”从这些由末逐本、由流溯源的文字中可以梳理出,居于精神层面、超越物质层次,且没有具体形状的,就是道;而与之相对的那些客观存在的现象即为器。两者互为表里,遥相呼应,缺一不可。

那么彩陶是如何实现“器”与“道”之间的辩证关系的呢?彩陶之用,正如“道”之于“器”,出自陶器,却超出了一般陶器的使用范围。彩陶不仅是具有独特且复杂的形制、神秘华丽的纹饰生活用具,其在墓葬中的放置方式和数量也间接地告诉我们彩陶在先民祭祀活动中的用途。彩陶作为器皿,不仅肩负了实用的功利性作用,还承载着“道”。有学者将其称之为“人人相信其存在而又无形无影的精神‘实体’”[7]。“道”代表着某种隐形的规律及准则,即便彩陶纹饰再如何繁复华丽,造型古朴大观,但终究不能摆脱陶“器”作为介质上的约束与规范,这也使得“器”逐渐形成与“道”相对的文化含义。

《周易正义》中将“形”作为“器”与“道”的中介:“道在形上,形在道下。故自形外以上者谓之道也,自形内而下者谓之器也。形虽处道、器两畔之际,形在器不在道也。既有形质,可为器用,故云‘形而下者谓之器’也。”说明“形”的问题目的在于阐述“‘道’指导‘器’,‘器’以‘道’为用的辩证关系”[8]。彩陶的纹饰、形制、色彩集于一体,其中色彩从属于纹饰,纹饰从属于形制,形制作为独立的“形”之表现,成为划分“器”“道”之间的界限。换句话说,人形较之于“器”形或隐或显地负载着精神的“道”。例如,《大母神——原型分析》中列举了多项原始艺术,特别是人形造型的陶器,作者将其称为一种神秘的容器:“生存所必需的全部基本功能,都存在于这个容器——身体的图式之中,它的‘内在’是一种未知。其进口和出口区域具有特殊的意义……它们被认为是‘装饰物’和起保护作用的区域,而且在人的艺术自我表现中,它们起着偶像般的特殊作用。”[9]不仅是人形陶器,安纳托利亚文明的彩陶女神像、奥地利维伦多夫丰满的维纳斯女神像、法国莱斯皮格的维纳斯、红山文化中的女神塑像等以人为对象的雕塑,都包含了陶匠对于自身的某种认知。将人形视为器形的最终目标,“形”脱离了“器”的束缚,纵然跃向“道”使器形成为人的精神的陶铸(如下页图1)。在“器”向“道”的过渡中,“形”作为中间介质幻化为图腾崇拜、生殖崇拜、族群标识等文化现象,并将懵懂、敬畏却渴望把握世界的祈愿倾注于其中。

二、“天人合一”的相谐自然观

中国哲学和美学之源头,犹如黄河所造就的中原文明一般,与农耕文化以及由此发酵出的“天命”观等息息相关。从“女娲拈黄土作人”到“构木为巢”的有巢氏、“钻燧起火”的燧人氏,无不相信“天”能左右一切,人意完全被天意所左右。天人合一中的“天”,是关键性概念,可理解为自然、天道、万物、天命等。天在古代的含义不仅仅被单纯地理解成自然,还包含五义:“天空、自然界、自然规律、宇宙(以自然为基础涵盖社会人生)、神灵。五义中,神灵之外的四义是可以统一的。”[10]由此看来,除神灵高高在上,其他都可包含于天之中。但是基于原始生产力低下,人类认知的发展还处于起步阶段,天人合一的观念是不可能将天与人相提并论的,因此在彩陶器物的纹饰、造型、寓意方面都可追寻到对自然、神灵崇拜的意味。

《周易》生动地记录了古代先民天圆地方宇宙观思想雏形的原生状态:“天地养万物,圣人养贤以及万民”,“日月得天而能久照,四时变化而能久成,圣人久于其道而天下化成”。这种将天道、物理、人伦合而为一的中华传统观念形成为思考逻辑,后萌生了“一阴一阳之谓道”的本体认识。关于天人合一的精神源头,《易经》最早也只追溯到商周,但天人合一的哲学思想却贯穿中华上下五千年的历史,在没有系统文字记载的情况下,彩陶上的讯息就可以提供佐证。

在彩陶纹饰中,自然题材所占比重较大,自然崇拜的倾向显而易见。其一,是对天体和日月星辰、山水景观等自然现象的描绘。天空不可捉摸的神秘特性,各种遥不可及的发光体,其变换带来时间与空间的无缝交换,这一切仿佛被一种未知力量所操作。例如仰韶文化中郑州大河村类型彩陶图式中的太阳纹、月亮纹、星座纹和日月纹,以及山东大汶口文化经典的八角星纹,甘肃辛店文化中光芒四射的太阳纹等(如下页图2)。其二,是对植物的描绘。植物是大自然的一部分,也是先民赖以生存的食物来源之一。在茹毛饮血的时代,水稻在偶然中被发现,于长江流域慢慢流传开来,由此也就有了河姆渡文化中作为炊器烹饪的陶甑的诞生。马家窑文化马厂类型中双腿叉立、两手向上怀抱作正在撒谷播种状的神人纹也是在描绘谷物丰收的场面。庙底沟类型彩陶中普遍出现的花瓣纹是苏秉琦称之为蔷薇科和菊科植物花朵的剪影。其三,对山川河流的刻画,如漩涡纹、水波纹等抽象或者具象纹饰。其四,对花鸟鱼虫等动物的描绘,如蛙崇拜、鸟崇拜、鱼崇拜等等。

史前先民对自然规律的追寻,从本质上是为了生存。“初民是在一切之上要去控制自然以切实用;延期控制的方法……是用符咒式强迫风与气候以及动物禾稼等遵从自己的旨意。只是在时间很久以后,他才见到巫术力量不能尝其所愿,于是有所戒惧或希望,有所期望或反抗,于是祈灵于较高能力,祈灵于魔鬼、祖灵或神祉。”[11]原始先民同自然的特定关系并不是一成不变的,而是不断变化发展的,伴随这一过程的还有源于生活中的经验积累和自我探索而获取的知识。当先民意识到自身力量的渺小,面对自然无能为力,就会心存恐惧,进而敬畏再油然而生崇拜之感,并且通过对诸如图腾、崇拜、保护神等信仰举行某种仪式来取悦自然,这种心理被称之为“敬畏心理和征服欲”[12]。原始先民既崇敬自然,又想征服自然,他们对自然既依赖又抗争的观念自然而然地体现在彩陶等艺术作品中。例如,对于鹳鱼石斧图彩陶缸上“鹳鱼石斧”的解读,有学者认为是敌对氏族间进行殊死战斗并取得胜利后的纪念图腾,这是先民对征服与抗争的记录。尤其至夏商周,氏族崇拜、图腾崇拜、宗教崇拜以及相关礼仪逐步兴盛,追其根源恐怕都是要追溯到人与自然的关系上来。

图2 彩陶中的太阳纹

三、“知白守黑,为天下式”的阴阳观念

老子的《道德经》曰:“知其白,守其黑,为天下式。”后《仪礼注》有“白造缁曰辱”,《玉篇》中有“辱,垢黑也”之句。单纯从语义上理解,“白”与“黑”相对应,守住白便守得住黑,此为天下的范式。这一中国文化传统,也可以追溯到彩陶文化中。

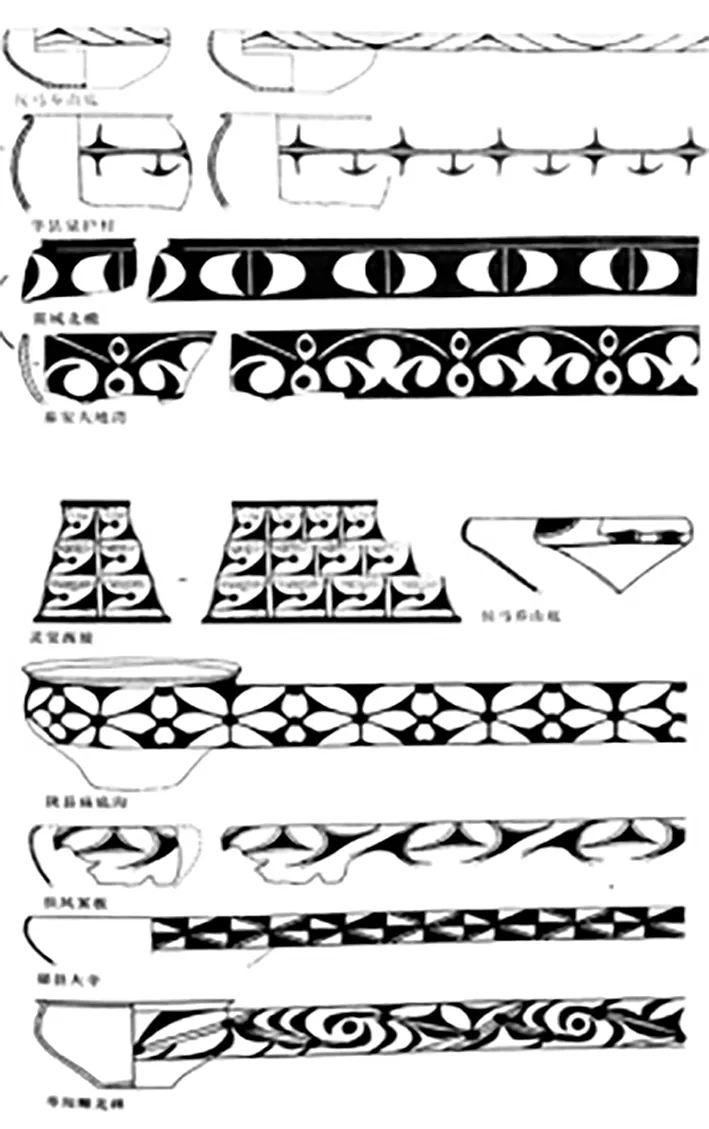

首先,大汶口文化的典型纹饰母题八角星纹就传递了这样一种讯息:两两相依,两两对应。正如后世阴阳学说中两仪生四象、四象生八卦的数字关系。相似的例子还有仰韶文化半坡类型的典型纹饰——人面鱼纹。从纹饰构图上来看,人面鱼纹中相对的两条鱼鱼头方向不同,鱼游方向是逆时针旋转,如果尝试将鱼纹与人面纹所环绕的拟圆形作出曲线分割,图像正如一幅阴阳鱼太极图。学者蒋书庆认为,人面鱼纹光芒形的头饰形象意味太阳纹,两两相对的则为阴阳鱼之表示,在钵体的侈口处加缀连续小点纹,三处合并可以解读为太阳吞吐阴阳之气的虚拟之象,正所谓“鱼跃于渊,通乎阴阳”。此外,马家窑文化鸟纹的演变规律也体现出这一特点。早期的鸟纹为相对的一对,两鸟的喙之间夹有圆点,犹如两鸟争食;中期时两鸟简化成几何线条,只存羽翼,反向旋转(如图3所示)。此时,之前静态的图像逐渐转化为成对或多对抽象的鸟纹,其中隐形的中心是漩心驱使交错的动势。抽象来看,这与相对的阴阳鱼纹极为相似。动物纹样中的相背与相对具有阴阳反向运动的意味。反,实则合。也可以说,正因为反,两者才能合。史前陶匠在白的陶胚底色上绘制黑色的纹饰造成视觉效果的鲜明对比正如“阴阳”之对比,表面上来看是两者反向,但正因为“知白守黑”形成的反向推动力,宇宙自然万物才得以运行,生命才有可能延续。由此可见,“万物负阴而抱阳,冲气以为和”这一阴阳哲学的至高境界早在彩陶文化中就体现出来了。

图3 彩陶鸟纹演变图

其次,彩陶纹饰的色彩赋予了彩陶文化以独特的情感功能。色彩本身具有强烈的心理暗示作用,超越了装饰的功能,增强了观赏的情绪。彩陶纹饰中因矿物质颜料氧化变黑的线条与白色高岭土的陶胚底色,两两相对却又有共性,彼此通过对方的存在显现各自独特的情感意蕴。黑色,象征着严肃、黑暗、沉默、坚实,白色则象征着轻快、纯真、朴素、虚无。庙底沟类型彩陶中的主打颜色为氧化铁和氧化物混合而成的黑彩,一般石英(石膏、方解石)碾磨成粉的白彩,以及羼入赤铁矿的赭石颜料高温烧制显红色[13]。有学者研究庙底沟类型独特的自带色,将其作为一种底色,在底色与平涂颜色的共同作用下,两种颜色反转观看所呈现的两种纹饰结构,称之为“地纹”[14](如图4所示)。在纹饰带中,有时绘出的黑彩面积远超空出的底子,有时则是相反,底子面积超出黑彩,显现出独特的清亮色调。这些双关纹饰,无论是黑红搭配,还是白黑组合,在强烈的色差对比下明显增强色彩阴阳比照度,增强了纹饰的冲击力,这在现代色彩学原理上也是合理的。在情感功能下,庙底沟黑与红与白的抽象表现力和神秘感甚至超越任何色彩的深度。由此可见,史前陶工对色彩的追求具有丰富的文化内涵,这便是“知白守黑”的渊源所在。

图4 庙底沟类型“地纹”[15]

最后,彩陶形制上体现的黑白之分,更是可以上升到阴阳八卦的哲学层面上。陶器有凹凸、内外、表里之分,这与史前人类生活的洞穴有很大关系。每一个居住着原始人的洞穴,都可以看作一个大的容器,其选址应当是适合生活并安全的地方。《说文解字》中说:“阴,闇也。水之南、山之北也。从阜,阴声”,可以看出阴阳字义均取自空间方位,一个取自水之南——幽暗之意,一个来自山之北——高明之地,都是高与深之义。《说文解字》亦云:“阳,高明也。从阜,昜声。”阴阳皆从阜,就是陆地隆起之处。山南水北视为阳,山北水南而为阴,这高低向背的地理位置正是史前人类居所之地,而陶器也正是模仿这原始的空间观念。此外,陶器多用来盛物,用火烹肉多为阳,谷物盛食多为阴,饮和食与阴和阳对接,正为追求平衡的一个方面。例如,青海乐都柳湾出土的彩陶(图5),通体为泥质黄土盘筑,敝口、口沿为侈品,壶劲肩部自然下垂,腹部隆起,在陶器下腹两侧伴有鋬手,作平衡与装饰用。器表捏塑了浮雕式裸体人像,人像上身可见男性乳头,下体生殖器既成椭圆形,凸显女性性征。罐体背后绘有一只蛙类动物。可见这是一个集雌、雄性征于一体的人像。雌、雄对应阴、阳两极,体现了先民对阴阳平衡的追求。

图5 彩陶浮雕人形壶

图6 石涛:《采菊图》

彩陶上所体现的艺术特征对中华美学的影响是极其深远的。在中国传统书画作品中,“黑”与“白”的范式可以指向绘画中的空间结构,通过黑白对比深化意境是书画创作的一项重要法则。例如,墨色晕染的中国画中多用“留白”的表现手法来表现天空、云雾、水。留白的章法在《学画杂论》中亦被称之为“俱觉有味,可以意会不可言传,与画参合亦如此,大抵实处之妙皆因虚处而生,故十分之三天地位置得宜,十分之七在云烟锁断”[16]。

在书法艺术中,书法通过线条的高低、粗细对比,以及类似于书写旋律的轻重缓急之节奏,以不同形式的方式诉说着“白”与“黑”的阴阳对比关系。“白”也可称之为“无”,也可当作“虚”;而有“黑”之处,意寓为“实”,或为“沉”,还可为“有”;书法中既可有“屋漏痕”的温婉生动美感,也包含“锥画沙”的中锋行笔的尖锐有劲。这种技巧投射到人的身上,也可以侧面展现出书法家或拙朴或自然的心性。

图7 马远:《寒江独钓图》(局部)

留白是表现空间的最佳手法,它的妙处皆因虚处而生,换言之,构图时将空白预计在内的虚处才是精心安排下,空间之美得以延展的关键。石涛笔下的《采菊图》(图6),笔锋于墨色打底处挑尖,松尖浓密。勾线皴点出山间的树林丛生,此处的黑对比出山巅高远处的白,运实为虚,虚实共用,黑白互衬,相映成趣;《寒江独钓图》(图7)上铁线勾勒独坐垂钓的渔翁,其四周除寥寥几笔微波外,空白处在极大程度上表现出了烟波浩渺的江水与整幅画带来的虚实相生的空间感。黑即是实,白则是虚;黑是一切,白就是空灵;黑与白的相互渗透从而造就了实中有虚、虚中见实的大象世界。

四、结语

自陶器被绘制成或繁复或简约,经焚朽成新的彩陶的那一刻起,它的“器”形就被赋予并升华成“道”的形态。“道”是原始的统一体,既能分裂成阴阳二气又合二为一相互交融。这两个对立而又融合的方面,组成太极图似的圆形体系,将生命与思维意识之元的基本模型有机地契合到一起。非直线式递进的圆形思维循环,对本体的认识萌生了“一阴一阳之谓道”的中国特有辩证法。最重要的是通过彩陶这一载体深入理解阴阳太极,可以通过史前生存环境、自然物象的观察、人类两性关系中得到启发和灵感,在纹饰、形制、图式中达到“天人合一”的境界。这些因素也万变不离其宗,形成黑白之范式。黑意味着尚未开化前漆黑的混沌,而白则象征着盘古开天辟地后人文的晨曦,知白在以黑为代表的万物母体中显现出白,于混沌中开显出阴阳以及更广阔的宇宙空间。这些美学传统、思维定势也影响着华夏先民对于事物既关联又对立的阴阳属性观察;有了中国传统美学中“知白守黑”的中庸之道;有了中国传统艺术中阴阳平衡的朴拙之道。