以滨田耕作与原田淑人为中心的汉画考古学研究

2022-05-09杨孝鸿

杨孝鸿

(上海财经大学 人文学院,上海 200433)

对于日本在汉画研究领域的成就和观点,国内外少有人梳理与研究,即便在日本也同样如此。汉画学在日本曾经历过一段辉煌时期,取得的成就令人瞩目,甚至是东洋学中最为重要的一个组成部分。日本对汉画的研究,基本上是从大正年代起步的,关野贞、大村西崖及八木奘三郎先后开展了这方面的考察研究。关野贞于1907年冬季考察了山东武氏祠和孝堂山石室等汉代建筑,他对山东汉画像石的考证是在中国的金石学视野下完成的,其思路还是传统考据学的方法。而随着近代考古学的引进,日本对汉代石刻的研究也发生了改变,悄然走向了科学之路。八木奘三郎也注意到了汉代画像石,在大正十五年(1926年)发表了《汉代的画像石》一文,认为画像石是探知汉代社会状态和思想变化,以及展示技术精粗程度的重要资料。

为了便于梳理日本研究汉画的学术史,笔者对此划分了六个阶段:第一阶段接受期,以关野贞和大村西崖为主,沿用中国传统金石学研究方法开展考证工作。第二阶段初创期,以滨田耕作 (1881—1938年)与原田淑人(1885—1974年)为代表,采用近代考古学研究方法,脱离金石学窠臼,使研究走向科学之路。第三阶段接续期,以驹井和爱与梅原末治、长广敏雄等为代表,展开东京学派与京都学派之争。第四阶段高峰期,以林巳奈夫、曾布川宽、小南一郎和米泽嘉圃、土居淑子及渡部武等为代表。第五阶段过渡期,以冈村秀典、黑田彰、佐竹靖彦等为代表。第六阶段更新期,以新生代为主,以楢山满照、菅野恵美、友田真理等为代表。其中初创期对于日本汉画的研究方向和方法的运用起着非比寻常的导引作用,是一个至关重要的阶段。

一、昭和时期金石学影响下的汉画研究

金石学在中国历宋元明至清而大盛,至民国时期依然承续清乾嘉时期的势头,后随着西方近代考古学的引进而逐渐融入科学的范畴体系。梁启超在《中国近三百年学术史》中也注意到这种学风的转向:“近有移到古物学的方向”,又如陈星灿所说:“二十世纪初期,由于甲骨、竹简等古代文化遗物的发现而使古器物学、古文字学得到了前所未有的发展,在‘五四’科学精神的映照下,由古器物学(金石学)向考古学的过渡自然是顺理成章的事”。对汉画像石的研究也有相似情况。

关于这个时期的汉画像石研究,信立祥在《汉代画像石综合研究》中略述之,他认为民国时期的研究已非传统金石学那套方法,不再视画像石为孤立的图像素材,而是将它视为一种历史现象从整体上加以考察,图像的雕刻技法也得到重视。作为金石学体系下的汉画像石研究,自清代到民国时期的著作大约有《山左金石志》《两汉金石记》《金石索》《金石萃编》《汉武梁祠画像考》《汉武梁祠画像考释》《汉武梁祠画像录》《南阳汉画像汇存》《南阳汉画像集》等。其体制和图像的编排还是依金石学的编纂方法进行,画像以双勾和木板翻刻法呈现,尽管在石印术引进中国之前,此法能有效保存画像的形状,有利于普及流传,但相比照相技术来,仍说存在较大的失误和不准确,而这类研究对墓葬画像也更侧重碑刻文字的考据,如孔令伟所说:“名物考释和图像记录是古代金石学家著录古器物的两种基本手段”。

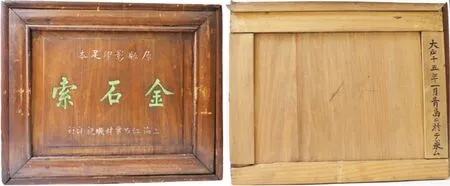

日本翻刻与引进中国史学方面的图书在明治时期的图书市场上占据绝对分量,石印出版的《金石索》一书十分畅销,有人曾在《金石索》木箱背面上刻下“大正十五年一月青島ニ於テ求ム” (1926年1月于青岛求购)字样(图1),可见此书的紧俏程度,也从侧面反映中国金石学在日本的普及情况。日本学者通过金石学著作的途径来了解汉画像石,或者说将画像石作为碑碣文字的一部分,由此理解汉代衣冠文物、宫室制度。日本昭和时期金石学的代表人物是藤原楚水。藤原楚水生于1880年,是日本著名汉学家、书法家,他对画像石的认识依然持乾嘉学派观点,未超越金石考证的学术规范。他翻译叶昌炽的《语石》而在日本以《中国金石书谈》之名出版(再版更名为《中国石刻书道史》)。藤原楚水之后又著《书道金石学》一书,1975年进一步扩编图像内容,补充了更为详实的碑刻资料,更名为《译注 语石 石刻书道考古大系》。

图1 《金石索》木箱,图片来源于日本雅虎拍卖网页

二、滨田耕作的汉画研究

滨田耕作与原田淑人是日本大正、昭和年代分别在京都大学和东京大学领衔讲座的考古学教授,二人在日本现代考古学有着特殊的地位,弟子众多,学术影响颇深。对日本的汉画研究的学术史而言,以二人为代表的时期是一个重要的过渡阶段,二人在此领域各有所长,促进日本在汉画研究方法和思路独立思考,摆脱了对中国传统金石学的依赖。该时期的京都大学和东京大学设立了考古学专业,进行田野考古,很快使日本的东洋史学或汉学,“从单一的文献资料研究,变成考古资料、现实的文化人类学资料和文献史料的双重印证”。此外,这两地的考古学在成长发展过程中受各自史学方法影响。随着内藤湖南在京都大学学术地位的确立,他的治学思想也很快被接受,京都考古学界尽可能收集更多的中国文献,进行跨学科考证研究。而东京大学则受尊重文献史学的兰克史学影响,偏重于科学的经验主义学风。

滨田耕作,京都大学前校长,日本学士院院士,著名考古学家,被誉为“日本近代考古学之父”。除考古学专业,他还涉猎美术史专业。

1902年9月,滨田耕作进入东京帝国大学文科大学,七年后入职京都帝国大学文科大学讲师。他于1913年留学英国,跟随伦敦大学佩特里(Sir Fliudses Petrie)教授学习西方考古学理论,专攻埃及考古学。1916年9月,滨田耕作在京都帝国大学设置日本第一个考古学讲座,给史学科学生讲授“通论考古学”,1918年开始讲述“古代东方国民的文化”“东洋考古学”,后又增加“希腊罗马考古学”课程。滨田耕作与京都大学文学部地理学教室关系密切,形成了“要理解历史学,地理学的知识不可或缺”的见解。他对京都大学考古学最大的贡献在于引进欧洲考古学理论和研究方法,由他翻译的蒙特利乌斯(Montelius)《考古学研究法》至今仍是日本考古学研究的经典入门著作。郑靖宇认为,滨田耕作对整个东亚地区美术考古学学科的建设和人才培养起到很大的推动作用,以他为核心,形成了以梅原末治、水野清一、角田文卫、末永雅雄、小林行雄等为助手的考古学京都学派。

滨田耕作把西方考古学理论和研究方法引入日本学术界,这也影响了中国考古学的早期发展。

汉代是中国古代政治经济发展与制度形成的重要时期,对汉代的研究自然成为日本东洋史学的重点,将画像石作为文献的补充史料,分析汉代的制度与风俗。犹如滨田耕作所说,中国汉代的文化影响了当时周边文明程度低的国家和民族,使他们得以进入历史发展的黎明时期,如日本、朝鲜都是这时才进入金属时代。

滨田耕作涉及汉画的文章如:1939年出版的《考古学研究》收录有《中国六朝的佛像和土偶》、《乐浪的彩绘漆箧》, 1942年出版的《东洋美术史研究》收录有《关于汉代的绘画》,《东亚古美术综说》中的第五章《汉代的雕塑——画像石》,1943年出版的《东亚考古学研究》收录有《与汉画像石中形象相似的明器》、《辽阳附近的壁画古墓》。

(一)汉代雕塑方面

滨田耕作在《中国六朝的佛像与土偶》中对佛教美术传入之前中国上古时代的雕像阐述了自己的看法,认为汉代的陵墓石雕,如山东曲阜瞿相圃园汉鲁王墓前的石人(图2)具有古拙的技术语言,与古希腊早期雕像有某些相通之处,石人的肢体呈几何圆形状,而动物雕塑却展现出相当高超的艺术技巧,如武氏祠石阙前的石狮雕刻得凶猛生动。如此的处理手法在其他地区的古代雕塑中也有相同案例,原因在于早期的人类因较常狩猎而与动物密切接触,观察细致入微,能表现精妙之处,对人类自身的观察则较为迟缓。

图2 汉鲁王墓石人,图片来源于大村西崖《中国美术史 雕塑篇》,国书刊行会,1972年

(二)汉代绘画方面

乐浪古墓1931年出土了一件漆箧,上面彩绘了94个大大小小的人物像,榜题“郑真、李善、孝妇、孝孙、丁兰、伯夷、纣帝、楚王、皇后”。(图3)滨田耕作对画面的布局、色彩、人物形象做了精心考证,认为该人物塑造与山东汉墓画像石有着相同的趣味,呈现了历史传说和民间流行的孝子烈女故事,与武氏祠、孝堂山祠堂画像石相似,可知当时普遍喜好此类装饰风格。此漆箧彩绘人物像与大连营城子汉墓壁画,成为当时日本认识汉代绘画的重要来源,是滨田耕作论述汉代绘画的主要参考对象。

图3 乐浪古墓漆箧,图片来源于朝鲜古迹研究会编《乐浪彩箧塚》,1934年

滨田耕作把画像石的技法语言分为三种:1.阴线刻,类似埃及常见浮雕,以孝堂山石室画像石为代表,最具绘画性,刻画有楼阁、人物、动物等,展现汉代战争、卤簿、庖厨、歌舞、游戏等场面;2.在平滑的石面上雕刻画像,图像以外施以并行线凿刻,或者直接剔除,图像部分再细线勾勒,类似于希腊陶瓶的黑绘风格,此种技法最具代表性的是武氏祠画像石,上刻墓主传记、神话传说、孝子传等;3.图像凸起,近于浮雕,剔除周边部分,如两城山画像石,刻画了楼阁、人物、车马、禽兽,多表现墓主人的生活起居。总之,汉代艺术是高度发达的,“不但可以看到对于表现在其雄伟的动物底立像、采取故事的题目的浮雕或线刻上的造型美术的努力,而且建筑上的斗拱的法式,显示与遗留在日本底法隆寺等的六朝式底特征属于同一系统的空想形式。”

三、 原田淑人的汉画研究

原田淑人,日本著名考古学家,东京大学教授,日本学士院成员及日本考古学会会长,被日本考古学界公认为“日本近代东洋考古学先驱”之一。

1905年,原田淑人进入东京帝国大学文科大学史学科,后进入大学院。1914年5月,由白鸟库吉、滨田耕作介绍,原田淑人前往英国伦敦大学留学,也跟随佩特里教授学习考古学,1923年2月归国。可知他与滨田耕作是同门师兄弟。原田淑人的主要研究领域是服饰史和风俗史,他擅长借助各种遗迹和遗物研究东亚古代文化,并结合文献史料进行一定程度的考证。原田淑人的研究方法和思路不同于滨田耕作开创的考古学。滨田考古学的特点是深受西方考古学影响,注重运用近代考古学理论和方法从事教学和实践,讲究野外调查,将文献作为考古调查的辅助资料。原田考古学则严重依赖汉语典籍与考古遗物的结合,推敲论证以解决问题。以原田淑人为首的东京学派与以滨田耕作为首的京都学派,构成了日本近代考古学与日本近代东洋考古学两大学术派别与学风体系。

原田淑人有数篇论文讨论汉代艺术,其中《汉六朝的服饰》出版了两次,至今仍是研究汉魏六朝服饰的重要参考书籍。《东亚古文化研究》收录了原田淑人研究汉画的文章,如《汉代的乐舞与杂技》、《关于汉骑射狩猎图纹》、《乐浪的画像砖》、《关于汉画像石中怪物的意义》、《宋玉的招魂赋与汉的画像石》、《汉代的人物画》等,《东亚古文化说苑》收录了《辽阳南林子的古墓壁画》。

(一)汉画像石的形象问题

《关于汉画像石中怪兽的意义》是原田淑人最早发表的汉画研究文章,他以图像的象征意义分析汉画中的神仙怪兽图像,认为这与天体天象的神格化有关。在祠堂刻画天体天象图以示灵魂归宿,符合《礼记》“魂气归于天,形魄归于地”的认识。

原田淑人以武氏祠后石室画像第二石为例,认为《石索》的解释固然有据,但其中有雷公、雨师、风伯、北斗星等图像,应该考虑以天体天象的思路来考量。原田淑人以日本古坟时代出土的铜镜上的“日月天王”或“天王日月”等铭文为据,认为武氏祠画像石上的男女二神是日月神的形象,而周围的群仙是天帝的百官,或被视为群星。云形树木恐怕只有作扶桑树方可解释得通,因为扶桑是东方的灵木,《山海经》云:“旸谷上有扶桑,十日所浴”,《十洲记》云:“扶桑在碧海中,上有天帝宫,东王所治”。故而原田淑人对此解释为,扶桑木是东方日月运行的起点,有翼马车大概为日月二神车驾。日神羲和驾驭马车从东方巡游到西方,如同希腊神话中的日神赫利俄斯驭乘四头马车,印度的日天苏利耶驾驭七赤马。先民对太阳的东升西落都有自己的信仰,这幅画像正是这一观念的展现。

(二)楚辞与汉画的图文关系

1927年发表的《宋玉的招魂赋与汉的画像石》一文中,原田淑人继续展开对汉画像石日月星辰、风雨雷电霓等现象神灵化的讨论。根据武氏祠后石室第三石的第一层和第二层的位置,原田淑人断定其中的人物造型是雷公与雨师的神格化形象。

宋玉《招魂赋》中描述了死后招魂情景,天地四方间存在恐怖厉鬼。原田由此认定第三、第四层刻画的就是人死后的苦难场景。画像右边的小人就是游魂的形象,有手拿勺、壶的厨师以及捕拿游魂吃肉的形象的刻画。第四层还刻有身负猛虎且又手撕另一头怪兽者,以及手击牛角者、拽牛尾者、倒背猪者等形象。这似乎是告诉世人死后世界存在各种强横恐怖行为。

与这些恐怖不安的图像鲜明对立的是那些巍然耸立的宫阙、楼台、亭榭及歌舞吹奏、酒宴庖厨等图像的刻画,譬如武氏祠后石室第十四石就呈现了这类令人愉快的情景。楚辞所描述的:“高堂邃宇,槛层轩些。层台累榭,临高山些。……胹鳖炮羔,有柘浆些。鹄酸臇凫,煎鸿鸧些。……瑶浆蜜勺,实羽觞些”,就是死者灵魂归来之后的美好生活情景。

在汉代流行驱邪辟凶、吉祥纳福的氛围下,人们希望死后在冥界能延续现世享乐生活是不难理解的。墓中明器上既有守护死者及辟邪的神兽,还刻画了楼阁、饮食、器什、僮仆婢妾及乐队等图象,企求墓主人死后能更安全地继续享受现世的欢乐。至于孝堂山、武氏祠等其他石室在墓前建造祭祀神灵之用的食堂,其用心亦是如此。

(三)汉文化的东渐现象

朝鲜乐浪时代的古墓出土了一些画像砖,这些画像砖压印出四神、玉兔等纹样,明显受汉代艺术影响。原田淑人和东京大学理学部人类学教室的宫坂君曾经在大同江南井里居民家中的土台发现数种画像砖,包括玉兔蟾蜍捣药画像砖、白虎画像砖。原田淑人推测这是用于筑砌的墓砖。乐浪古墓墓室中装饰有日月、四神题材,日月像一般置于墓室天井处,而四神则配置于四壁。高句丽时代的石室墓壁上也绘有日月、四神,同样受汉代画像石影响。

乐浪时代的古墓不仅出土了画像砖,还出土了不少漆器,漆器可以明确地断定为汉代器物,这些画像砖和漆器至今仍然是汉画研究的重要资料。原田淑人认为:“汉代流行尊崇神仙的道家思想和崇尚古圣贤人的儒家思想,也特别盛行营建宫殿建筑,其室内壁画也理所当然地表现出这种思想。例如神人像,就好比《史记·封禅书》中所记载的汉武帝筑造甘泉宫,在台室内描绘了天地太乙诸鬼神形象,设计祭具以待天神降临。《鲁灵光殿赋》中记述了灵光殿中‘图画天地,品类群生。杂物奇怪,山神海灵。写载其状,托之丹青。千变万化,事各缪形。随色象类,曲得其情’,山东嘉祥县武氏祠画像石上天地神怪的刻画就是一个典型案列。此外壁画还描绘了古圣贤人与忠臣义子节妇像,如《汉书·霍光传》中汉武帝曾令宫廷画工绘周公背成王接受诸侯朝见的画赐予霍光……对于此等人物画,可以从画像石推想出大体的样貌来。”

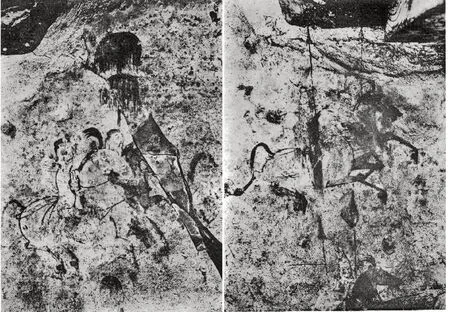

《辽阳南林子的壁画古墓》一文讨论了南林子壁画墓,这是石室墓中最大的一座古墓,长5.84米,宽6.2米,高2.1米,由前室、后室、回廊和侧室组成,室内有仿木结构石柱。墓室的墙壁、柱梁、天井等处都遗留彩绘痕迹,残留的色彩依稀可见。(图4)此墓早在清代末期之前就已经被盗,墓壁上还清晰可见“咸丰七年五月”的字样。回廊处描绘了十一人坐像,下部又画了一些形象略大的五人坐像和二人立像,左边更绘有形象更大一些的四人坐像。人像头戴矮冠,身着宽袖汉服,立像中有一人似在舞蹈。后室正壁中间画了一棵枝叶茂盛的大树,其他模糊不清,难以辨别。前右室正面上方画帷幔,下悬玉璧,下面又画人物坐像。据当地人讲,这侧室的天井还画有日月图像,已脱落殆尽。前左室侧壁上方绘建鼓,旁立两人,以及面向右方的牛车一辆。整座古墓壁画的色彩除墨色外仅有朱褐二色。原田淑人认为,人物衣冠风俗以及幔幕下悬玉璧的做法与乐浪彩箧塚出土的彩箧漆画人物图很相似,应为东汉时期筑造。

图4 南林子墓壁画,图片来源于驹井和爱《辽阳发现的汉代坟墓》,东京大学文学部考古学研究室,1950年

原田淑人晚年还写了一篇《六朝砖墓壁刻画——关于竹林七贤图》,其中有一部分涉及汉代画像石,观点与之前基本相同,无须累赘。

四、学术继承与影响

滨田耕作与原田淑人在汉画方面的观点既有接近,又有不同,互为佐证,各有千秋。滨田耕作着眼于以更广阔的视角审视汉代艺术的多元因素,力图把汉代考古纳入世界考古学范畴考量;而原田淑人则运用文献与遗物相互补证,尽管某些观点还值得商榷,但已超越金石学藩篱。两人的学生或者其研究团队成员,或多或少撰写过汉画研究方面的文章,有的成立了关于汉代美术与思想的研究班。

京都方面涉猎汉画的学者有梅原末治、水野清一、长广敏雄、樋口隆康、林巳奈夫、杉本宪司等人。

梅原末治(1893—1983年)是滨田耕作的学生,考古学京都学派的开创者之一,被视为日本考古学的奠定人,多年来在韩国、中国和日本从事考古研究,取得不少成绩。他建立的类型学研究方法为日本考古学做出卓越贡献。梅原末治在青铜器研究方面取得卓越成就,1939年以论文《中国青铜器时代的研究》取得京都大学博士学位。他对中国汉唐时期铜镜、漆器方面的研究依然是这方面的必要参考著作,被视为中国汉代考古学的领衔学者。除了鉴镜著作,他还写过《从考古学看汉代文物的西渐》 《关于汉代的植物纹样》 《两种汉代绘画》 《关于大型空砖的彩画》等论文。

水野清一(1905—1975年)主要研究中国石窟艺术,但也有汉画研究方面的论文,分别是《关于汉代的蚩尤伎——武氏祠画像的解读》 《关于汉代的仙界布局》 。

长广敏雄(1905—1990年)为京都大学名誉教授,专攻东洋美术史。20世纪60年代,他在京都大学人文科学研究所主持汉代画像石研究小组,后结集出版研究报告《汉代画像的研究》《南阳的画像石》 。

东京方面的主要代表人物为原田淑人的学生兼助手驹井和爱。

驹井和爱(1905—1971年),东京大学教授,东方文化学院研究员,也是考古学家,从事东亚考古学研究。驹井和爱在北京留学期间就作为原田淑人的研究助手,协调东亚考古学会考古报告的出版工作。在东方文化研究所期间,他协助原田淑人研究与编辑中国古器物的图录。原田从东京大学退休后,驹井和爱接替他的工作,担任东京大学考古学科主任教授,成为东京东洋考古学重镇的“执牛耳者”。他的著作基本上都与中国文化相关,有《中国古镜研究》《中国考古学研究》《中国考古学论丛》等。其中《中国考古学论丛》 收录了大量早期发表的论文,有关汉画的文章有《关于汉镜铭文中的“幽湅三商”的意义》《神兽镜的“口衔巨”铭文及其图像》《中国汉代的神仙像》《<山海经>中关于西王母的记载》《关于王莽时期铜镜上的图样》《玉女考》《玄纹图纹私考》《玄武图样与斯基泰—西伯利亚式设计》《麒麟考》《话说人皇九头》《画像石与壁画》《辽阳北园的汉代壁画》《画像石二题》《汉魏的明器泥像》等。

至此,这一时期的汉画研究悄然进入一段新的发展时期,即第三阶段的接续期。