怀念恩师严凤英

——学习严派艺术的体会

2022-05-07田玉莲

□ 田玉莲

严凤英是黄梅戏的一代宗师。她短暂而辉煌的艺术生涯,成功地塑造了陶金花、七仙女、冯素珍、织女等多个艺术形象;演唱了许多优美动听、极富魅力、广为传唱的优秀唱段;形成了严派艺术;使黄梅戏发展成为全国五大剧种之一;为人民留下了宝贵的艺术财富,为黄梅戏艺术的发展作出了历史性的卓越贡献。

今天,“黄梅戏严凤英严派表演人才培养项目学习班”开学,我首先祝贺学习班开学,祝愿同学们取得好的成绩!我在此说说我拜严凤英为师、学戏的几点体会。我不善演讲,说得不好敬请各位原谅!

我们学习严凤英,研究严派艺术——这是黄梅戏发展的需要,更是时代发展的需要。学习是继承的前提,继承是发展的必要条件。

学严凤英就要学她德艺双馨,爱党爱人民;学她的表演艺术、演唱艺术;学她广纳博采、刻苦钻研、创新精神;学她以生活素材去塑造人物、以情演人物;学她的戏德,演戏认真、不抢戏、好协作;学她助人好施、不怕压迫,舍命救人的高尚品格;学她热心施教、传授技艺、有求必助等。

一、冲破祖规、投身黄梅戏

严凤英,1930 年4 月13 日出生于安庆,祖籍桐城。父亲严思明当过印刷所的学徒,会拉胡琴;母亲后来出走。祖父严启纯和祖母在安庆开了一家小饭店“联升客栈”,艰难度日。她四岁跟爷爷去看京戏《鸿鸾禧》,回家后就模仿金玉奴的表演,这是她喜欢戏剧的开端。1938 年日军侵占安庆,爷爷带全家逃难回到桐城。在桐城,严凤英不仅学会了不少山歌、民歌和小调,还偷偷跟严云高学唱黄梅调,严云高爱其才收她为徒。14 岁那年,严凤英公开登台唱戏,族长大怒,要严厉惩罚她,扬言要将她捆绑起来沉塘。她只好逃走,投奔师兄程积善的戏班子,边学习边演出。

日本投降后,严凤英搭“其和班”(班主为王老九)第一次进安庆城演出。她与黄梅戏著名的老艺人、一流角儿丁老六、郑绍周、查文艳、柯剑秋、王鑫泉、马维喜、潘泽海、檀雪华、丁翠霞等同台演出,向各位学习传统戏,特别是丁老六、郑绍周、查文艳、丁翠霞,对严凤英的进步,影响、帮助很大。在安庆城首次演出连唱三天,剧目有《送香茶》《西楼会》《游春》《小辞店》等。严凤英演的《小辞店》轰动了安庆城。

严凤英在“三改”学习班上含泪讲述了她的身世、学戏、流浪跑码头演戏,受尽恶霸军官的恐吓、毒打和凌辱,几次被人用手枪相逼的苦难史……

1949 年,19 岁的严凤英被迫流浪于贵池、铜陵、芜湖等地卖艺。1950 年在南京米高梅舞厅唱歌伴舞,不久认识了甘律之,并参加京剧票社“友艺集”活动。甘家为金陵氏族大家、京剧名票,经常举办京昆艺术演出和教学活动。严凤英因过人的才华被甘家接纳后,在甘家向甘贡三、汪剑云等人学习了一批京昆剧目,受到京昆艺术浓郁熏陶。”(注:引自张光亚《严凤英年谱》)

1951 年3 月,安庆方面派剧改协会主任邹洪泉到南京请严凤英。回安庆后,严凤英在新新、大观亭戏院演戏(后到胜利剧院)。她在党和人民政府的领导关怀下,在新中国的舞台上开始了她的新生。

二、在新中国 成长为艺术家

严凤英于1951 年3 月从南京回到安庆大观亭戏院演出,一出《小辞店》又唱红了安庆,使观众们想起五年前她在安庆演得大红大紫时的景象。

1951 年中央人民政府政务院颁布了周总理签署的《关于戏曲改革工作的指示》,全国戏曲界进行“改人、改戏、改制”的三改运动。安庆举办“安庆专区艺人改人、改戏、改制‘三改’培训班”,胜利剧院的严凤英、陈炳炎、田玉莲等参加学习。

1952 年7 月,“安徽省艺人训练班”在合肥开办,历时47 天,安庆“民众”“胜利”两个团的丁永泉、王少舫、潘璟琍、彭玉兰、严凤英、田玉莲、陈炳炎等部分演员参加,进一步学习并贯彻“百花齐放,推陈出新”的文艺方针和毛泽东主席《在延安文艺座谈会上的讲话》精神。“改人”:对比新旧社会、忆苦思甜,提高演员们的思想觉悟,让他们树立主人翁意识,为人民服务、为社会主义服务。“改戏”:推陈出新,改编旧的传统戏;“改制”:将旧戏班改为在党和人民政府领导下的国营文艺团体、事业单位,演员可评文艺级,逐步由地方财政发工资。

通过学习,进行新旧两种社会的对比,演职员的政治觉悟、思想认识都有了很大的提高,精神面貌焕然一新。激发出了为社会主义工作的积极性,从而去演更多更好的戏。

安徽省学习班的领导还组织演员相互切磋技艺,汇报演出黄梅戏、泗州戏等。其中,严凤英演唱的黄梅戏给安徽省领导、华东区文化部观摩组、省戏曲界留下了很好的影响。

1952 年11 月,为参加华东戏剧观摩演出大会,安庆组成赴沪演出团,抽调严凤英、王少舫、潘璟琍、丁永泉、丁紫臣、陈炳炎、王少梅、罗爱文、王文治及新文艺工作者郑立松、班友书、王兆乾(参与改戏编曲)、余建民、陆洪非等组成演出团。选定剧目《打猪草》(严凤英饰陶金花、丁紫臣饰金小毛)、《蓝桥会》(严凤英饰兰玉莲、王少舫饰魏奎元)、《路遇》(王少舫饰董永、潘璟琍饰七仙女、丁永泉饰土地)、《柳树井》(严凤英饰苦媳妇)、《新事新办》(由王少舫、王少梅、张云风等饰演)。

经过“三改”的演职员们以极大的干劲、饱满的热情进行改戏、改表演、改音乐唱腔、改舞美等创作;经过精心的排练,一台具有浓郁地方色彩、各具特色的小戏展演于上海舞台,一炮打响。严凤英首次在上海亮相,赢得了上海各界的赞誉。

1954 年华东戏曲会演,演出《天仙配》严凤英饰七仙女、王少舫饰董永。1955 年《天仙配》拍成电影,轰动全国并走向世界。1959 年拍摄黄梅戏电影《女驸马》,严凤英饰冯素珍,塑造了一个聪慧机敏、敢于斗争的女姓。她的表演轰动了海内外,严凤英成为黄梅戏的一代宗师!

三、收徒传艺 五字诀(看、听、问、学、练)

1.拜师

我于1951 年春拜严凤英为师,到1953 年3 月她调到安徽省黄梅戏剧团,我们朝夕相处了两年多。1958 至1959年,我被借调到省团,随师傅到武汉、上海、北京演出,后来又在一起拍黄梅戏电影《女驸马》。这又是我一次极好的学习机会。师傅对我在艺术方面的传授、在戏德方面的教诲是很大的;她热爱中国共产党、热爱社会主义祖国;求知若渴、广纳博取;对艺术刻苦钻研、勇于创新、精益求精;对徒弟(学生)满腔热情、坦率无私,严要求乐施教;这些都使我永世难忘。这里只能讲几件我印象最深的事,讲给各位同志听听,如能起到对严派艺术的学习、研究、传承有所启迪,有点作用,作为严门弟子的我,就感到欣慰了。没有使“黄梅戏严凤英严派表演人才培养班”的同志们失望,我就对得起师傅!对得起师傅的艺术精神!

我从小就喜欢唱,我有个舅妈,是皖中京剧团的演员,看上了我,把我带到京剧团去学京剧。学了《三娘教子》《五子哭坟》等戏,我学京剧的同时还经常唱几段黄梅调。当时不少长辈讲:“这孩子黄梅调唱得很有味。”就劝我改唱黄梅戏。在长辈的劝说下,加上我的爱好,我就决定学唱黄梅戏了。在“大观亭”戏院开始了我的黄梅戏生涯。那是1949年初,先是靠班学,查文艳教了我几个戏,如《送香茶》《游春》《红梅装疯》等。后又拜桂月娥为师,不久她便去芜湖、铜陵演出了,后落脚于铜陵。

1951 年春天,严凤英回到安庆,先在“群乐”、“大观亭”剧场演出。不久“群乐”与“大观亭”合并改为“胜利剧场”(又名“钱牌楼剧场”)。当时的王启发(王老九)和前台老板纪明哲,叫我拜严凤英为师。严凤英看我是个唱戏的苗子,就收下了我,在大观亭戏院举办了拜师仪式,成为她的第一个徒弟。1952 年她又收秦启霞为徒。

拜师后,我就搬到她的住地(家)大观亭观音巷10 号,与师傅同吃同住了。观音巷10号,是一个小院,正房为三开间,房东住左侧;中间为堂屋,有格子木门、是活动中心;右侧间为上下两层,师傅住楼下、我住楼上。楼地板是一层木板,可相互对话,她叫一声我即下楼。师傅对我要求是严格的。她对我讲:“我演出很忙,不可能天天带你练功,但你要天天早起练功。一个演员没有过硬的基本功是不行的。既要有唱功、又要有做功,还要有艺德。我演出,你就看,要边看、边听、边学习。不懂的、不会的,可问我。学了、听了、问了,要记住,最后就是去练习,要反复地练习,不但要学会、还要学好。”还告诫我“你要想在艺术上有点成就,成为一个好演员,就得下苦功夫去学、去练,怕吃苦就莫学戏。”

师傅她很喜欢我,还给我讲了不少她的身世:学戏时祖父不同意,族规不容,跟戏班演戏受尽了旧时代的国民党军官、恶霸的欺凌……这些教育都深深印在我的记忆里面,激发我更加刻苦学习。

我遵照师傅的教导去做,一是练功学戏,二是做好服务,演出时为师傅递茶、送饭等。我每天早起练功,一练就是几小时。她演出,我就在台边认真看、认真听;不看戏时就默戏。很快学会了一些戏的台词、唱腔、步位。师傅教我演一些小角色,我边演边学。我不仅看她在台上的演出,还看她排戏走场子,有一次散戏后看她排戏,看得入了迷,竟然连给她送夜餐都忘记了。

师傅发现我总是看她的戏,而且只学花旦戏,就严肃地指出:“你注意看我的戏是对的,但还要看别的老师的戏。不要只学花旦,各个行当都应该学、应该看。演技高的要看,演技不高的也要看,这样你才能有所比较,提高得才会快,戏路子才会宽。”记得1952 年在胜利剧场演出《梁山伯与祝英台》,师傅身体不适,不能演出,但戏票已卖出,观众进场怎么办?老艺人王老九问我此戏你看会了吗?我说看会了,王老九说那你快上台。我一听叫我演祝英台,可吓坏了,虽说看会了,可是没有排过,又怕观众一看不是严凤英演会喝倒彩!王老九讲“救戏如救火”。不由分说,几个人快快给我化妆穿戴,把我推上舞台。上了台我也就不那么紧张了,出乎意外把戏演至“十八里相送”,后面的戏由师傅上场演完。观众不仅没有对我喝倒彩,反而鼓励说:“这孩子真不错,演得很像严凤英。”下场后师傅和同事们都称赞我,说我给师傅争了脸,给班子解了围。这对我是一大鼓舞。

《小辞店》是严凤英的拿手戏,早年在安庆就演得大红大紫了,只要海报上写严凤英主演柳凤英,观众都是要排队买票的。她上场一个亮相,好看、漂亮、真是满台生辉,乱哄哄的观众顿时就安静下来了。她开口唱“花开花放花花世界,三月天春光好百鸟飞来”……她那声情并茂的演唱、引起观众的齐声喝彩!戏演到柳凤英送别蔡鸣凤时,“来、来、来、来……”的近百句精彩演唱,唱到极为伤心之处,泪流满面。她神情伤痛、眉宇含悲、似嗔似怨、又哀又恨,倾诉衷肠,观众被她情真意切的表演、精美绝妙的演唱震撼了……个个如痴如醉,盛赞戏演得好!唱得更好!

有一天师傅问我:“《小辞店》你学会了吗?”我回答:“学会了。”“你知道‘女怕演辞店、男怕演访友吗’”,她接着说:“一个黄梅戏女演员,如果不能把小辞店的几百句唱出个精、气、神来,不把柳凤英演得像模像样,那就不能算过关。”这是师傅对徒弟的要求。师傅的教诲我记在心里,成为我前进的动力并实践于我以后的学习、演戏活动中。她调省团后,《小辞店》由我饰柳凤英;刘俊云饰蔡鸣凤;我还与潘璟琍合作,她饰蔡鸣凤我饰柳凤英,演出都受到观众的热捧。

拜师后,两年多的时间,在师傅的教导下,我边看、边学,学会了《梁山伯与祝英台》《小辞店》《送香茶》《蓝桥会》《游春》《江汉渔歌》《柳树井》等剧目。

2.临别叮嘱:1953 年3 月严风英调去省团,她叮嘱我说:“我要走了,这几年我虽然没有教你多少东西,但你进步还是很快的。你的条件很好,又聪明,我走后你的担子就重了。我对你的希望是:尊重同志,虚心学习,讲究戏德,刻苦练功,提高演技,努力使自己成为一名好演员。”这些话至今我仍记忆犹新,成为艺术道路上鼓励鞭策我的巨大力量。她走后,我担起了她的担子。她教我的戏,我都演出了;没有教我的戏,我也不断地学习。“学到用时方恨少”,这时我悔恨的是,为什么师傅在的时候,没有再跟她多学一些东西呢?……

1954 年剧团排《南冠草》,分配我演夏完淳。我不愿接受,既有畏难情绪,也不想演小生。这时我想起师傅的教诲:“你不要光演花旦,青衣、老旦、小生等各行当都应该学,这样戏路子才会宽,才能丰富自己的表演。”加上同志们的劝说,我接受了任务。这是我第一次扮演小生戏。演出受到好评。

严凤英与田玉莲研究《女驸马》剧本(1959年)

四、德艺高尚

1951 年春,严凤英在大观亭戏院演出《送香茶》,到了开锣演出时,观众厅里不到十人,大家都很着急。前台老板纪明哲和王老九有不想演出之意,自己又不能定,就叫我去问问师傅,“戏票只卖出去几张,今晚的戏是不是不演了?”我师傅回答得很坚决,“演!卖了几张票不要紧!观众是冲着我来的,我们不能失信于观众!戏不但要演!而且戏还得演好!”观众看到戏演得十分认真,又钦佩又高兴!此事给同事们留下了很深的印象,也使我受到了很大的教育。

她平易近人、从不摆角的架子,尊重灯、服、道、效、化师傅;在舞台上演出,配合别人演戏,尊重他人的表演,从不抢戏。

她总是乐于助人,别人有了困难向她借钱,她是尽力地帮助,到月底自己也没钱了,这在50 年代初是常事。

五、学习严凤英的演唱艺术

严凤英对黄梅戏的曲调发展和演唱艺术,做出了重大的贡献。她的唱腔,轻松自然、朴实亲切、优美动听,就像磁石一样能把你的心吸住,使人百听不厌。她口齿清晰,吐字清楚圆润,善于以声带情,独具韵味,自成一派。有人说她是天生的好嗓子,不管什么曲调到她嘴里一唱就好听。我认为,说她天赋好,算是说对了一半;但她的演唱有那么大魅力,就不单是天赋了,而是她努力地学习、模仿、研究,反复琢磨、经过舞台实践唱出来的。

我记得她家有一部手摇78 转的留声机,还收藏有不少唱片。京剧、评剧、越剧、评弹、还有音乐的等等。她经常听,边听边学唱。有时连吃饭都听,看到她那样认真,我就问她:“师傅,你是唱黄梅戏的,学那些有什么用?”她非常认真地对我讲:“一个演员不光要会表演,还要会唱。要唱好不容易,得下功夫,听别人唱就是学习。京剧、评剧、越剧各个剧种都有自己的特色,我学了别人的可以丰富自己,这样借鉴有了依据,发挥才有了基础。你现在还不太懂,以后你就慢慢地懂了。”功夫不负有心人,严凤英的京剧、越剧、评剧、评弹、庐剧、泗洲戏……都能唱得很好。她的模仿能力是惊人的,一学就会。她学习各剧种的唱腔,大大地丰富了自己,并把吸收的营养加以消化,运用到黄梅戏的演唱里。她演唱的《打猪草》《天仙配》《女驸马》轰动了国内外,成为她艺术上的丰碑。

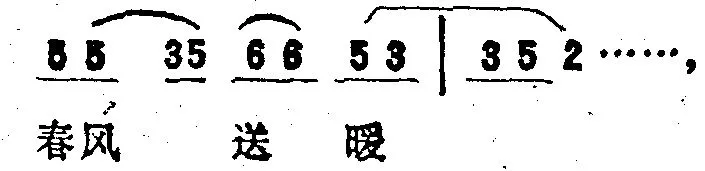

1959 年在上海,严老师对我讲:“你用的是本嗓子,韵味还好,但要提高就要下功夫,掌握好演唱技巧。西洋发声的用气方法可以学,但它的颤声太大,我们不能全用,可少用一点;一点没有,发出的音就直、生硬、不好听。要学会用‘丹田’气,学会控制气息,这样嗓子就不容易疲劳,发音也就松弛了。装饰音的运用,这是我们戏曲演唱的重要一环,但一定要用得恰到好处,不能乱用、乱加,用乱了就适得其反。关键的问题,是要从戏出发,要以情带声。

如:‘春风送暖到襄阳’这一句,如按这样唱,

这就很难听了,我是这样唱的:

加上了两个装饰音,就不呆板生硬了。”

她又分析另一种唱法,不好听的原因是装饰音用得不当。用多了、唱重了反而不美了,应该是刚柔结合,刚中有柔,柔中带刚。总之以情带声,从戏、从人物出发,技巧运用好就可感人。

在谈到吐字问题时她说:“黄梅戏是以安庆方言为基础,讲安庆官话。但如果完全按照安庆的方言,有些音就不圆,也不好听,观众也听不懂,安庆人听得懂,外地人就听不懂。京剧是非常讲究吐字的,我是借用了京剧的一些吐字方法与安庆话揉合在一起的。如安庆话念‘春风送暖’的‘暖’字,就念成‘卵’字,这样就不好听,就得改用普通话,念‘暖’,这样音就圆了。又如:‘我有一言奉劝君’的‘劝’字,安庆话念‘串’字音,这也应改用普通话的‘劝’字音,但是‘小女子也有伤心事’,的‘事’字,就不能按普通话来念,就得按安庆话来念,把‘事’念成‘四’字音,如念‘事’就不像黄梅戏了。”

《女驸马》第二场,冯素珍唱“竹篮打水”一段,作曲时白林同志,在曲调上采用散板、二行、切板为基础,吸收了梆子的音调。写好了这段唱腔,时白林用他的家乡口音试唱,大家都讲不像黄梅戏。严风英说还是我来唱。经过她反复的演唱,这段唱腔很得体,既有了黄梅戏味,又很好地反映冯素珍忠于爱情、坚贞不屈的决心。

“洞房”一场戏《民女名叫冯素珍》的唱段,是黄梅戏的板腔体,由平词、二行、三行、火工组成,是用慢速、中速、快速、极快速演唱,严凤英运用她那深厚的功底,娴熟的演唱技巧、极富情感的声情并茂、一泻千里的演唱,唱出了为救李郎“粉身碎骨也心甘”的决心。是她的演唱感动了公主,也再一次征服了观众,成为黄梅戏的经典。

作曲家时白林说:“严凤英在演唱时,为了准确刻划人物,适度地渲染气氛,常把这些地方用她娴熟的技巧,明快的口齿,处理得或轻盈流利,或内在质朴,完全是从人物内心流淌出的歌声,耐人寻味。如《蓝桥会》中三首不同的《汲水调》,每首都在唱词中插进不同的衬词、衬腔。曲三中有一句唱词是“不觉来到(衣子呀衣哟,龙的龙冬舍,嗟!)蓝井边(衣子呀衣哟。哟哟衣哟衣子呀衣哟,龙的龙冬舍,嗟!)。一句7 个字的唱腔,竟有36 个虚字,由虚字形成的唱腔旋律,也远远超过了正词旋律的长度。这样的唱腔既容易被人忽视,也不太好掌握。在这里,严凤英不仅把衬腔唱得娓娓动听,就连一个感叹号的虚词‘嗟’也不放过,唱得撩人心绪。”(引自:《黄梅戏艺术》2000 年4 期第19 页)

剧作家班友书说:“严凤英的短暂一生,像夜空中的电火花,一闪即逝,但她给黄梅戏留下的艺术遗产却是万古云摩总不移的。她熟悉黄梅戏的所有传统唱腔,以她本身的自然条件和音乐智慧,经长期舞台实践创造出清、亮、圆、润、甜、嗲的具有鲜明个人风格的严派旦角唱腔。”(引自:《黄梅戏艺术》2000 年4 期第5 页)

六、学演《女驸马》

拍摄电影《女驸马》,我有机会又在严老师身边学习了。如果说1951 年到1953 年这两年多是师傅为我打下了基础,那么1959 年则是提高的一年。《女驸马》她演冯素珍,我演春红,有三场戏是我们在一起演的,这是我学习的极好机会。从表演、演唱,再到政治思想和生活等方面,都得到她的关心。我们在一起研究剧本,对台词、分析人物,进行认真的讨论,随后是设计表演动作。如‘绣楼’一场戏,她做给我看,竟然还叫我给她提意见。我讲:‘你是我的师傅,我向你学都学不来,哪里还能提什么意见。’她说:“要互相学习嘛!你在南京戏校学的水袖,教了我,我这不就用在‘绣楼’一场戏了?快来看我表演。”她还要我学她表演再做给她看,她再指出可否取舍。“郊外”“状元府”我们两个人的戏都是经过反复的研究、排练后进棚的。导演刘琼看后,再经修改后才进行拍摄。

严凤英谈她的体会时说:“《女驸马》的主题是歌颂一位在封建统治下对爱情坚贞不屈的少女,不为富贵所淫、不为贫贱所移、不为威武所屈,她勇敢机智地斗争,最后终于获得了美满婚姻。同时也嘲讽了封建王朝自私自利的丑恶面目。”

如何把主题表现出来?必须通过导演、演员、音乐、美术等部门的共同努力。冯素珍是全剧的主要人物,她的最高任务是“我一定要与李郎成婚”。她该如何行动以达到自己的目的?我想,她在全剧的贯串动作应该是:“想尽一切办法来救李郎”。有了这个贯穿动作,还要找出每场的任务和动作来。演员如能正确找到它、正确掌握它,就能把握住人物的感情脉络。例如:“状元府”一场,一开场的引子和唱段,表现冯素珍乔装改扮,得中状元,眼看李郎得救的高兴心情,从局部看要有喜剧效果。刘文举的上场,使冯素珍提高了警惕,并与春红适当的交流。(她特别提示,这里的潜台词、内心里的戏,要用眼神、动作来表达,要用好。)当刘文举传圣旨招她为驸马,她的哥哥又向她指明事态的严重性之后,为了表现冯素珍的那种心慌意乱、一筹莫展的焦虑心情,严凤英揉合了旦角和生角的不同表演程式,较为恰当地表现了角色的内心世界。在这段戏里,手按纱帽,双眉紧锁,在场上以旦角的台步踱来踱去,筹思万全之计。这时只有冯素珍与春红两人,环境允许我们暂时恢复女儿身份,同时也由于心烦意乱再也无法顾及这些细节。因此,虽然穿着靴子,还是用旦角的台步,这样做,对于表现冯素珍此时此地的典型性格就较为得体。

“洞房”一场戏。也不能有悲的成分,从全剧出发,整个调子是明快的。在冯素珍身上具有勇敢机智、天真活泼和不屈不挠的斗争决心,因此处理这一人物要突出少女的天真可爱和机智的一面。从观众的心理出发,是好玩、好笑;从人物心情出发,则是欲哭不得,欲笑不能。因此,在每一行动之前(包括唱做念舞),都要自问“怎么办”?为了表现驸马的身份,开始行动要严肃认真,但在迅速发展的矛盾中,就不自觉地流露女孩子的本色。这一点必须掌握适当。

公主呢?娇且柔,自以为是皇家金枝玉叶,神圣不可侵犯,特别是在自己利益被侵犯的时候,决不会同情别人的疾苦。她也有天真的一面,而这种天真又具有未见过世面的愚昧无知,被冯素珍所掌握、利用。在她没有发现驸马是女人之前,一心一意结同心;发现是女人后,先是丧气、怨恨刘大人误了她的终身,继而要杀冯素珍以泄愤。

“洞房”一场必须注意刻画两个人物的不同性格,按人物的规定情境,有许多喜剧性细节可挖。洞房是戏剧的高潮,要特别注意过门、对白、唱词使观众听得清楚。当然其他也要注意。

严凤英老师说:“戏的细节很多,希望你在演这个戏的过程中多研究,观众看的正是表现人物内心情感所体现的细节。你要特别注意!另外你要大胆实践,发挥创造性,别怕错,错了,演砸了,也不要紧,从错中找出教训,这样才有提高的可能性……”

严凤英把黄梅戏艺术,推向一个新的高度,创造了黄梅戏的第一个辉煌,给人类社会留下了宝贵的精神食粮。严凤英是戏剧界乃至文艺界的德艺双馨的典范。

我以为:严凤英的成功首先归功于共产党和人民政府的领导,是党和政府对她的教育、培养、支持的结果;

其次:是她个人天资聪慧,勤奋好学,博采众长,继承传统,勇于创新,对艺术的追求精益求精;

再次:是那一个时代,一批艺术家王少舫、丁永泉、张云风、潘泽海、丁紫臣、潘璟琍、乔志良,陆洪非、班友书、时白林、王兆乾等,还有演员、乐队、舞美的辛勤劳动、共同创新的结果。严凤英是这个群体中最杰出的代表。

今天,我们怎样去评价严凤英的成功?又如何去学习继承严派艺术,再去发展?这些是我们应该努力去做好的工作。

我讲了我的学习心得,与各位学友们商讨,共同学习好严派艺术。谢谢大家!

电影《女驸马》剧照严凤英饰冯素珍 田玉莲饰春红(1959年)

舞台剧《女驸马·绣楼》田玉莲饰冯素珍(1959年)