鼻内镜下鼻后神经丛解剖研究

2022-05-06李晓光姜彦

李晓光,姜彦

(1.青岛大学附属医院 耳鼻咽喉头颈外科,山东 青岛 266000;2.昌邑市人民医院 耳鼻咽喉科,山东 潍坊 261300)

纵观变应性鼻炎外科治疗的发展过程,鼻内镜微创手术的引入及手术导航技术的应用,使得手术的精准化及微创化成为可能,如何减少术后并发症、提高疗效的临床探索与实践正待广泛开展。本文通过对冰鲜灌注标本进行内镜下解剖研究,寻找定位鼻后神经丛(posterior nasal nerve plexus,PNNP)的解剖标志,仔细辨认并游离蝶腭动脉各个分支及与其伴行的PNNP分支,并观察其走行特点。同时,通过解剖定位腭鞘管,开放骨性腭鞘管,暴露其中的PNNP咽支,探讨腭鞘管前口与翼管前口之间的位置关系及术中规避翼管神经及蝶腭神经节的安全操作范围,为变应性鼻炎精准手术治疗提供解剖依据。

1 资料和方法

1.1 材料与设备

5具经动静脉灌注后的冰冻新鲜尸头大体标本(男性标本4例,女性1例,年龄不详),经薄层CT扫描,鼻腔结构无明显破坏或占位性病变。

头颅大体标本解剖用头架,鼻内镜手术器械,颅底手术器械(kerrison咬骨钳等),天松内镜(0°镜头,长18 cm,直径4 mm),冷光源,天松高清图像采集内镜工作系统,自制测量软尺,电动吸引器等器械。

1.2 解剖入路

1.2.1 准备阶段 探查中鼻道,充分暴露鼻腔外侧壁,切除中鼻甲中后段以扩大解剖操作空间。

1.2.2 蝶腭孔区解剖 确认上颌窦后囟及腭骨垂直板,于后囟后方即腭骨垂直板前缘处做纵行切口直达骨面,上方至中鼻甲水平部,下方至下鼻甲上方。自前上方沿中鼻甲水平部由前向后分离黏骨膜瓣直至暴露筛嵴,作为定位蝶腭孔前缘标志,在其后方寻找蝶腭孔,确定蝶腭孔后,仔细分离其中穿出的血管神经束,充分暴露蝶腭孔前缘骨面后,kerrison咬骨钳切除筛嵴以扩大蝶腭孔,继续向后上分离黏骨膜,尽可能360°去除蝶腭孔周围骨面,从而完全暴露蝶腭孔,由于是黏骨膜下分离,此时无法清晰观察到自蝶腭孔中穿出血管神经束组成,需用镰状刀将黏膜划开并去除,仔细辨认并游离其中的蝶腭动脉各个分支和与其伴行的PNNP分支及位置关系,观察其走行特点。

1.2.3 腭鞘管区解剖 观察留取资料后,切断蝶腭动脉分支和已探明的PNNP分支,充分暴露后鼻孔上缘。首先定位腭鞘管,有两种方法:①寻找腭鞘管后口,在后鼻孔上缘后外侧横行切开,向后分离黏骨膜,可发现自骨缝中发出的血管神经束,即可定位其后口,剥离子自后口向前外侧撬除腭鞘管前壁骨质,即可暴露其前口。寻找后口时,需同犁鞘管相鉴别,犁鞘管为犁骨与蝶骨鞘突所构成的不完全骨管,位于更内侧近鼻中隔处,较表浅且相对好暴露,沿着腭鞘管向内侧剥离蝶窦前壁黏膜即可暴露其骨性半管极其中走形的血管神经束;②寻找腭鞘管前口,在蝶腭孔后下位置找到腭鞘管在前上方的开口,即为腭鞘管前口。在蝶腭孔后方剥离子向内侧撬除腭骨蝶突部分骨质即可暴露全程,对于骨质较硬者,则直接用髓核咬骨钳咬碎腭骨蝶突及蝶骨鞘突骨质,再行剥离即可。

1.2.4 翼管区解剖 沿着腭鞘管前口向外分离翼腭窝内的组织,即可暴露翼管,内镜下放入自制软尺,测量腭鞘管口至翼管口之间的距离,两管口间的距离需测量3次,最终取平均值。保存录像,记录相关数据。

1.3 影像学数据测量

5例大体标本解剖前接受的鼻窦CT扫描,每层厚度为0.65 mm。轴位CT仔细辨认腭鞘管与翼管,在均能清晰显示腭鞘管前口及翼管前口的层面用影像学标尺测量腭鞘管前口内壁至翼管前口内壁之间的距离,影像阅片系统进行阅片,并用其提供的测量标尺获得数据。每侧选取3个不同层面测量,最终取平均值,为减小误差,所有影像学测量工作均由同一名资深放射科医师独立盲法测量,保证测量数据准确。

1.4 统计学处理

实验数据使用SPSS 23.0软件进行统计分析,实验数据以表示,采用t

检验。P

<0.05为差异具有统计学意义。2 结果

2.1 右侧鼻腔内镜下解剖

2.1.1 蝶腭孔区解剖 0°镜下自前向后分离黏骨膜瓣,内镜视野下右上方出现的与中鼻甲基板水平部相接的骨性凸起即为腭骨筛嵴,其后方孔隙边缘即为蝶腭孔前缘,出现在视野正中央的血管神经束即为经蝶腭孔穿出的蝶腭动脉分支及与其伴行的PNNP分支(图1);去除黏骨膜及鼻腔外侧壁黏膜后,可在蝶腭孔前方解剖出蝶腭动脉鼻后外侧动脉及与其伴行的PNNP鼻腔外侧壁支(图2)。自后鼻孔上缘与蝶窦自然孔中点处横行切开黏膜,可在鼻后中隔动脉的两个分支之间找到PNNP鼻后中隔支(图3)。自蝶腭动脉孔后上方位置沿后鼻孔向上鼻甲方向可找到蝶腭动脉上鼻甲分支及与之伴行的PNNP上鼻甲支(图4)。此3组神经与蝶腭动脉相伴行,在解剖的5具(10侧)大体标本中均恒定出现,与伴行血管关系紧密,易于内镜下发现并分离;其余小分支因过于细小,往往无恒定血管分支与其伴行,常在分离黏骨膜瓣过程中发生断裂,内镜下与黏膜组织无法有效鉴别。可在蝶腭孔下方看到纵行并逐渐向前走行的腭大管,并可以看到其从骨缝中穿出的PNNP外侧支的分支,分布于下鼻甲表面黏膜,较为细小,数量不恒定,不宜保留,常在剥离黏骨膜过程中离断,同样的分支也可出现于下鼻道后穹隆处。

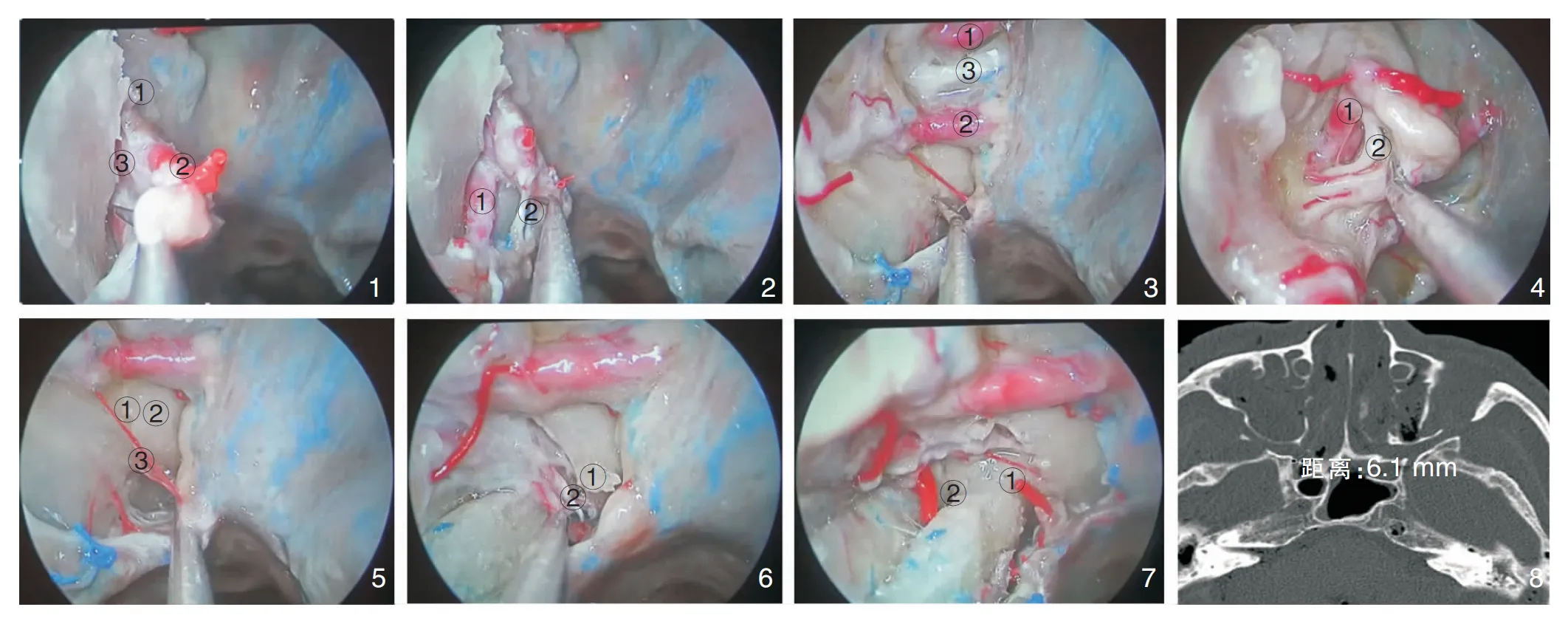

图1 充分暴露蝶腭孔(右侧) ①腭骨筛棘; ②穿出蝶腭孔的血管神经束; ③蝶腭孔前缘(由于内镜倾斜角度的原因,在0°镜视野下,蝶腭孔镜下观察时常位于筛嵴的后下方) 图2 解剖蝶腭孔前方血管神经束(右侧) ①蝶腭动脉分支鼻后外侧动脉; ②PNNP分支鼻腔外侧壁支 图3 解剖蝶腭孔后方血管神经束(右侧) ①和②为蝶腭动脉发出的鼻后中隔动脉在后鼻孔上缘和蝶窦自然口之间分外两支;③鼻后中隔动脉分支中间的PNNP分支鼻中隔支 图4 解剖蝶腭孔后上方血管神经束(右侧) ①蝶腭动脉分支上鼻甲支; ②PNNP分支上鼻甲支 图5 寻找腭鞘管后口(右侧) ①腭骨蝶突; ②蝶骨鞘突; ③沿1和2骨缝下方穿出的血管神经束,即为腭鞘管后口 图6 开放腭鞘管(右侧) ①已去除前方骨壁的腭鞘管前外侧壁;②PNNP分支咽支 图7 暴露腭鞘管前口(右侧) ①腭鞘管前口; ②翼管前口极其中穿出的血管神经束 图8 (右侧)利用读片软件提供的标尺测量腭鞘管口外侧壁和翼管前口内侧壁之间的距离

2.1.2 腭鞘管区解剖 于后鼻孔上缘处横行切开黏骨膜,0°镜下视野中央暴露的骨缝即为腭骨蝶突与蝶骨鞘突交接处,骨缝下方有血管神经束穿出的小孔即为腭鞘管后口,其内走形的动脉为蝶腭动脉分支咽支,神经即为PNNP咽支(图5),此为腭鞘管在后内侧的开口。可在蝶腭孔后下位置找到腭鞘管在前上方的开口,为腭鞘管前口,用小剥离子将前壁撬下即可暴露腭鞘管全程,视野中央即为开放腭鞘管前壁后暴露出其中走行的PNNP咽支,较为细小(图6)。

2.1.3 翼管区解剖 沿腭鞘管前口向外即可暴露翼管前口,内镜视野中央侧可见已开放的腭鞘管前口及翼管前口,腭鞘管内走形的咽支及动脉血管已切断,其外侧即为自翼管前口内侧壁(图7)。此时由于腭骨垂直板、上颌窦后壁骨质及翼腭窝前方的组织均未去除,故无法360°显露翼管前口,更无法暴露更外的的圆孔,因此可以断定,腭鞘管前口外侧有血管神经束自翼突根部穿出的部位即为翼管前口;测量5具(10侧)大体标本腭鞘管前口外侧壁至翼管前口内侧壁见的距离,最小约为3 mm,最大约为10 mm,平均(5.9±1.12)mm。具体数据见表1。6侧翼管前口位于腭鞘管前口水平外侧,2侧位于外上方,2侧位于外下方,没有翼管开口于腭鞘管内侧的情况。

表1 内镜下测量5具标本腭鞘管前口至翼管前口的距离 (mm)

侧别标本1标本2标本3标本4标本5左侧4.534108右侧5.53.54.597

2.2 影像学测量

测量点为轴位CT每侧腭鞘管前口外侧壁到翼管前口内侧壁长度(图8)。5具(10侧)标本影像测量值为(6.3±1.06)mm。具体数据见表2。

表2 轴位CT测量5具标本腭鞘管前口外侧壁到翼管前口内侧壁的距离 (mm)

侧别标本1标本2标本3标本4标本5左侧5.23.54.59.78.1右侧6.14.25.39.27.2

2.3 统计学结果

内镜下测量结果与影像学测量结果对应数值比较,差异无统计学意义(P

>0.05)。3 讨论

鼻腔中的副交感神经主要来源于翼管神经,而翼管是穿行于蝶骨翼突内的骨性管道,其内走行的岩深神经和岩浅大神经合称为翼管神经。其中岩深神经包含来自颈动脉周围交感神经丛的神经纤维,岩浅大神经包含来自上涎核的副交感神经纤维,作为面神经的分支加入翼管神经,合称为一般内脏运动神经。翼管神经所包含的副交感神经纤维穿出翼管前口,在翼腭窝内交换神经元,胞体膨大形成蝶腭神经节,而交感神经纤维和三叉神经上颌支的一般感觉神经纤维通过神经节但不换元,三者在节后的分支为复合神经,称为PNNP,大部分通过蝶腭孔分布于鼻腔后方,另有一部分通过腭鞘管进入鼻咽部,一部分组成腭大神经通过腭大管进入上腭。此外,还有部分副交感神经节后纤维通过交通支加入三叉神经上颌支的颧神经,再通过交通支进入泪腺神经支配泪腺分泌,高选择性PNNP切断术只阻断了蝶腭神经节分布于鼻腔内的分支,理论上对翼腭窝内容物并无损伤。

故从解剖角度看,只要切断PNNP,即可阻断大部分鼻腔黏膜的一般内脏运动及感觉神经纤维,相较翼管神经切断术而言,还阻断了躯体传入神经纤维,理论上能降低鼻黏膜的高敏感性和轴突反射,达到同翼管神经切断术类似的手术效果。从术后并发症的角度看,经鼻内镜翼管神经切断术易出现干眼并发症,且彻底切断翼管神经常需经蝶窦入路,手术难度大,增大了损伤蝶腭神经节的风险。而在解剖PNNP的过程中,我们只需定位蝶腭孔,并不进入翼腭窝,且在解剖腭鞘管的过程中,发现翼管前口恒定位于腭鞘管前口外侧,未出现在腭鞘管前口内侧,故而在定位腭鞘管前口后,在其矢状位的内侧操作不会损伤到翼管神经及蝶腭神经节,从而降低手术并发症,可作为指导手术重要的解剖标志。

通过解剖发现,PNNP主要通过蝶腭孔进入鼻腔,通过腭鞘管进入鼻咽部,故寻找定位蝶腭孔、腭鞘管是顺利完成手术的第一步。对于蝶腭孔的位置,刘怀涛等报道了5具10侧解剖结果,9侧开口于上鼻道,1侧开口于上、中鼻道。我们的结果与之类似,区别在于术中以恒定存在的筛嵴作为定位蝶腭孔的标志,腭骨筛嵴为腭骨垂直板链接中鼻甲基板水平板的骨嵴,我们在定位蝶腭孔后将其咬除,同时去除了与之相连的一部分中鼻甲基板水平板,连通了中鼻道与上鼻道,可经中鼻道入路找到并定位蝶腭孔。对于寻找腭鞘管,初始解剖时常用第一种方法,即先找后口,因腭鞘管是腭骨蝶突和蝶骨鞘突围成的假性骨管,类似于筛嵴,严格说是骨缝结构形成的沟槽,故只能在开放前判断后口位置,骨壁去除后将无法再准确定位。在熟悉解剖结构可准确定位蝶腭孔后,可采用先找腭鞘管前口的方法,腭鞘管前壁骨质往往较为薄弱(5具8侧),可较为容易地将其咬碎去除或撬除,即可暴露腭鞘管全程(图7)。

蝶腭动脉出蝶腭孔后,主要有3个分支,解剖过程中通过灌注标本可明确找到并定位,在其周围可以找到与之伴行的较为粗大的PNNP分支,借由灌注的动脉血管为参照给予有效剥离,但在手术过程中,神经血管与周围其他组织将更难鉴别,仅切断神经而保留血管难度极大,且无法辨认其他更为细小的分支。以本解剖研究为基础,我们需在准确定位蝶腭孔后,应用低温等离子刀等可有效控制出血的切割器械,在尽量远离蝶腭孔的位置(避免血管断端回缩入蝶腭孔而难以止血),对穿出蝶腭孔的血管神经束进行360°消融,直达蝶腭孔周围骨面,实现蝶腭孔穿出的血管神经束与周围黏膜完全分离,从而保证完全切断蝶腭动脉分支及与之伴行的PNNP主干及细小分支,实现同翼管神经切断术类似的手术疗效。