收缩压变异与蛛网膜下腔出血急性期血肿扩大的相关性分析

2022-05-01王超辉

王超辉

(舞阳县中心医院 神经内科,河南 漯河 462412)

蛛网膜下腔出血是一种严重的脑血管病,全球每年约有200 百万新发病例[1]。蛛网膜下腔出血患者30 天内死亡率高达40%,幸存者中仍有超过1/3 存在严重神经功能缺陷[2]。血肿扩大是蛛网膜下腔出血的众多并发症之一,可引起患者早期神经功能缺损及临床预后不良[3]。蛛网膜下腔出血的初次出血可触发炎症级联,血管痉挛,微血栓和皮质扩散去极化,所有这些因素都可能导致血肿扩大[4]。蛛网膜下腔出血急性期通常伴有血压的升高,收缩压变异是指单位时间内的收缩压(systolic blood pressure,SBP)波动程度,蛛网膜下腔出血急性期收缩压变异性增大是预后不良的独立预测因子[5],但关于收缩压变异对蛛网膜下腔出血急性期血肿扩大的影响的相关研究较少,本研究旨在分析收缩压变异与蛛网膜下腔出血急性期血肿扩大的相关性,为临床控制蛛网膜下腔出血患者的血压提供依据。

1 资料和方法

1.1 一般资料

研究选取2019 年3 月至2021 年4 月在舞阳县中心医院住院治疗的急性蛛网膜下腔出血患者共124 例,男85 例,女39 例;年龄41~83 岁,平均(57.6±16.3)岁。纳入标准:①依据《中国脑血管病临床管理指南(节选版)—蛛网膜下腔出血临床管理》[6]临床确诊为急性蛛网膜下腔出血;②有完整的病史及检查资料;③入院距发病时间<6 h;④经患者及家属同意将临床资料及影像学数据用于本研究。排除标准:①3 个月内有重大手术、创伤或出血史;②有抗凝或抗血小板治疗禁忌;③伴有各种恶性肿瘤及严重的肝肾损伤;④临床资料不完整。本研究经伦理审委员会审查批准,所有参与者均获得书面知情同意。

1.2 实验方法

所有患者均于入院时及24 h 后行头颅CT 或MRI。根据临床症状、影像学资料、三维重建系统对患者蛛网膜下腔出血血肿扩大与否进行判断,血肿扩大定义为脑出血后前24 h 血肿较初始出血量增长>33%,将患者分为血肿扩大组与未扩大组。收集两组患者的人口学及临床基本资料,包括入院时的年龄、性别、吸烟史、身体质量指数(BMI);既往慢性病史包括高血压病、糖尿病、动脉粥样硬化病史;药物史包括入院前抗凝抗血小板药物使用史;影像资料包括入院血肿体积、入院24 h 血肿体积、血肿体积改变绝对值、血肿体积变化率;临床表现包括Hunt-Hess 分级、住院后有无前哨性头痛及发作性癫痫。

患者住院期间治疗根据《中国蛛网膜下腔出血诊治指南(2019)》[7]推荐的方案进行治疗,使用电子血压计测量患者入院时健侧上肢血压,于入院24 h 内每隔1 h 测量1 次。根据血压的测量结果计算患者SBP 的标准差(standard deviation,SD)、变异系数(coefficient of variation,CV)和连续变异度(successive variation,SV)[8]。

1.3 统计学方法

数据分析采用SPSS 25.0 统计软件。符合正态分布的计量资料以均数±标准差(-x±s)表示,不符合正态的以中位数(四分位数间距)[M(P25,P75)]表示,采用Mann-WhitneyU检验进行分析。计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验。将两组患者的收缩压变异参数进行单因素分析,其中P≤0.05 的变量建立Logistic 回归模型,使用森林图描绘选定的临床变量与血肿扩大之间的独立关系,以双侧P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者一般临床资料比较

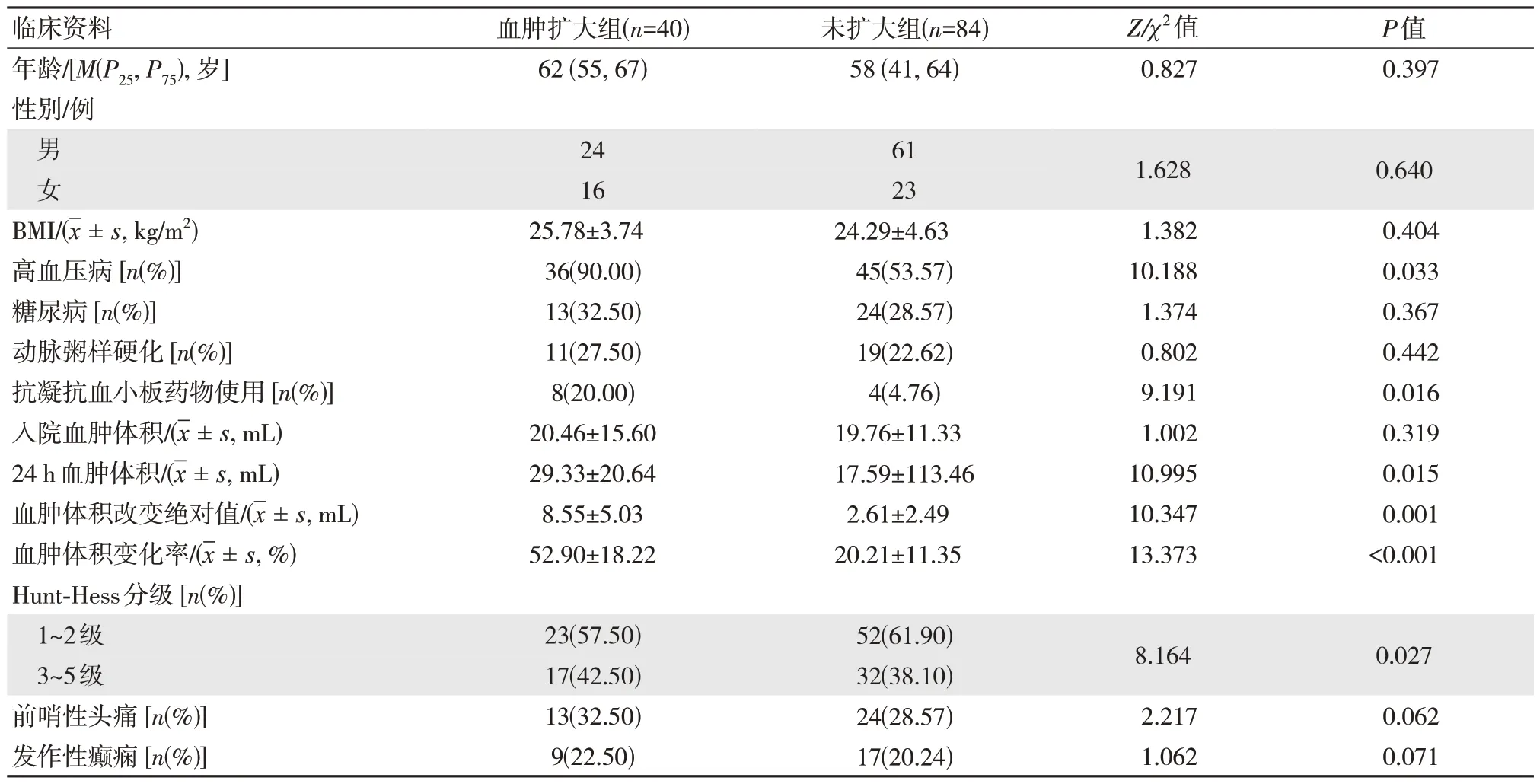

纳入患者中未扩大组84 例,血肿扩大组40 例,两组患者性别、年龄、BMI、糖尿病、动脉粥样硬化、入院时血肿体积、入院后前哨性头痛及发作性癫痫发生率比较差异均无统计学意义(P>0.05),高血压病、入院前抗凝抗血小板药物使用、入院24 h 后血肿体积、血肿体积改变绝对值、血肿体积变化率和Hunt-Hess 分级两组比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 患者一般临床资料比较

2.2 动态SBP 参数的比较

血肿扩大组入院SBP、24 h 平均SBP、夜间SBP 均显著高于未扩大组,差异有统计学意义(P<0.05),血肿扩大组SBP 昼夜差显著低于未扩大组,差异有统计学意义(P<0.05),两组日间SBP 差异无统计学意义(P>0.05),见表2。血肿扩大组患者血压晨峰、SBP-SD、SBP-CV、SBP-SV均高于未扩大组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表2 两组患者动态SBP 指标比较(± s,mmHg)

表2 两组患者动态SBP 指标比较(± s,mmHg)

注:1 mmHg=0.133 kPa。

表3 两组患者SBP 变异参数比较(± s,mmHg)

表3 两组患者SBP 变异参数比较(± s,mmHg)

2.3 血压变异与血肿扩大的关系

Logistic 回归分析结果显示24 h 平均SBP 与患者24 h 血肿扩大无显著相关,SBP-SD、SBP-CV和SBP-SV 与患者24 h 血肿扩大存在高度相关,见表4、图1。

图1 临床变量与血肿扩大之间的独立关系

表4 血压变异与血肿扩大的多因素分析

3 讨论

蛛网膜下腔出血主要是由长期高血压、脑内微动脉瘤破裂、缺血性卒中出血转化、血小板功能障碍等引起,占所有脑卒中病例的10%~15%,可使得颅内压突然升高,导致头痛、恶心、呕吐、昏迷和死亡[9]。尽管现代医学科技发展迅速,但蛛网膜下腔出血的总死亡率仍然较高。血肿体积是决定蛛网膜下腔出血患者30 天内死亡率的主要因素[10]。蛛网膜下腔出血后的原发脑损伤是由血肿的占位性质及机械损伤造成的,压力升高和周围组织损伤可导致脑水肿和早期神经功能障碍;而血肿本身则是继发性脑损伤的主要原因之一,包括凝血酶激活、红细胞溶解、细胞坏死、炎症物质迁移到血肿部位以及各种代谢改变,破裂红细胞产生的铁和血红素造成了高度氧化和细胞毒性环境,对脑组织产生破坏[11]。血肿扩大可增加脑出血所致的脑损伤程度,导致严重的神经功能受损。临床上73%的蛛网膜下腔出血患者均会出现一定程度的血肿扩大,其中约1/3 的患者扩大体积超过33%[12]。

研究证实,血肿扩大与预后不良有关[13]。因此了解和预测血肿的生长,减少血肿扩大,降低死亡率是目前临床试验的重点,如氨甲环酸的应用,急性脑出血强化降压试验,急性生理学与慢性健康状况评分Ⅱ(APACHE Ⅱ)等均为血肿扩大的临床干预提供了重要思路。近几十年来,学者们逐渐确定了血肿扩大的各类影响因素,男性患者发病率较高,是血肿扩大的独立预测因子,原因可能是男性比女性有吸烟和喝酒等习惯的差异所致[14]。本研究中血肿扩大组与未扩大组性别比较差异无统计学意义,可能由于未扩大组的样本量接近于扩大组样本量的2 倍所致。纤维蛋白原在血小板聚集中起着重要作用,血小板表面糖蛋白IIa/IIIb 需要纤维蛋白原进行聚集,低水平的纤维蛋白原可能与止血功能受损有关[15]。近年来,黑洞征、混合密度征以及岛状征等CT 表现也被证实与血肿扩大显著相关[16]。口服抗凝药物增加可导致脑出血发病率增加,比未服药人群高出约7~10 倍[17]。由于预防血栓和血栓栓塞性疾病的需要,此类药物的使用预计将会继续增加,从而进一步提高血肿扩大的发生率。但由于这些危险因素与血肿扩大之间的联系较为复杂,因此更加准确的预测血肿扩大目前仍具争议。

机体的自我调节能力通常会起到将生理变量维持在相应范围内的作用,但是在面临严重的疾病或伤害时,这类自我调节机制会产生变异。蛛网膜下腔出血后的血压变异可以提供反映心脑血管系统生理功能受损的重要临床信息,也是机体调节能力受损,患者病情恶化风险升高的重要依据。收缩压变异过去常被作为检查心血管疾病的指标,并在判断疾病预后方面具有重要意义[18]。机体的收缩压变异是由许多不同因素导致的,包括心血管调节、活动及昼夜节律变化在内的诸多因素在几秒到几天的不同时间范围内起到作用[19]。此外,疾病和药理学因素也会影响血压变异。收缩压变异是心血管事件的重要触发原因,也是脑卒中的有力预测因子。收缩压变异与高血压以及心脑血管风险相关,在高血压个体中,更高指标的收缩压变异与颈动脉损伤,心血管死亡率,脑白质损伤,心脏结构损伤,脑卒中和心肌梗死有关[20]。此外,收缩压变异也与心肌损害,肾功能不全显著相关。多项研究显示,在高血压患者的诊断及治疗,颅内动脉瘤的破裂风险等方面,收缩压变异的临床意义高于平均SBP[21]。

本研究通过对蛛网膜下腔出血患者的血肿部位进行三维重建,精准测量入院时与入院24 h 血肿体积,纳入的124 例患者有40 例出现24 h 内血肿较前扩大>33%,发生率为32.26%。在不同的研究中,血肿扩大的发生率从13%~34%不等,最有可能是由于对血肿扩大的定义不同,首次CT 扫描的时间和使用不同工具及系统对血肿体积的测量也会使不同的研究出现不同的结果。

综上所述,收缩压变异指标对蛛网膜下腔出血患者24 h 内血肿扩大有一定预测价值,且检测方法方便经济,可广泛应用于临床工作之中。