个性化股骨远端外旋截骨在膝关节置换治疗骨性关节炎中的应用

2022-04-29樊宗庆储成顶符东林马培旗郁长修

樊宗庆,储成顶,符东林,潘 檀,马培旗,郁长修,聂 宇,胡 勇

1 安徽医科大学第一附属医院 骨科,安徽合肥 230000;2 安徽医科大学附属阜阳市人民医院 骨科,安徽阜阳 236000;3 安徽医科大学第一临床学院,安徽合肥 230000

全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)中良好的股骨假体旋转是获得成功的关键,股骨假体旋转不良可能导致膝关节术后疼痛、僵硬、屈曲不稳、髌骨轨迹不良等,影响预后[1-5]。目前常用的参考轴线有股骨外科上髁轴(surgical transepicondylar axis,sTEA)、股骨后髁连线(posterior condylar line,PCL)等[6]。sTEA是股骨内上髁高点凹陷与外上髁高点的连线,因最接近膝关节屈曲轴线,被认为是确定股骨假体旋转力线的金标准[7]。但股骨内上髁高点凹陷被软组织覆盖,术中很难准确定位,即使术中解剖软组织,定位也存在一定误差。股骨后髁连线,也是最常用的参考标志,因在正常膝关节解剖测量中发现sTEA相对于股骨后髁连线外旋3°左右,所以目前通常采用相对于股骨后髁连线外旋3°截骨来确定股骨假体旋转。骨性关节炎患者膝关节周围解剖结构发生变化,越来越多的研究者认为不同患者sTEA相对于股骨后髁连线的夹角变异较大,尤其是骨性关节炎伴内翻畸形的患者。所以部分研究认为,相对于股骨后髁连线外旋3°截骨确定股骨假体外旋,并不可靠[6,8]。本研究的目的是采用尸体解剖实验验证CT测量后髁角(posterior condylar angle,PCA)的可靠性以及个性化股骨远端外旋截骨行KTA的可行性。

资料与方法

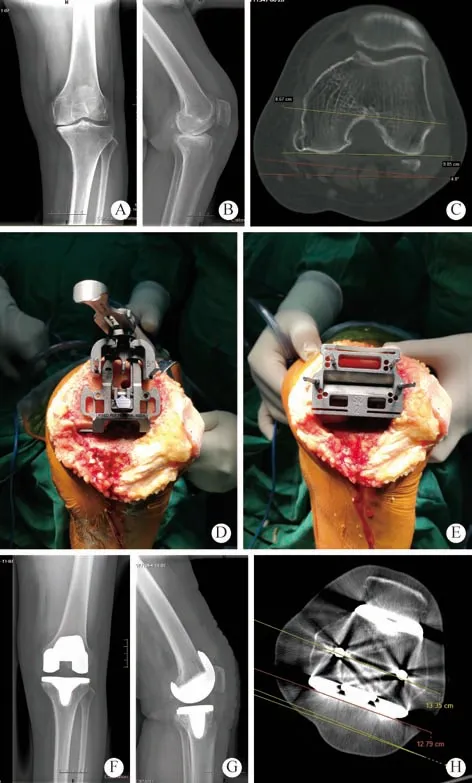

1 资料 本实验采用两步研究,首先行解剖学研究。取10具新鲜膝关节标本,行膝关节三维CT重建,从CT影像上确定股骨外上髁高点a、内上髁高点凹陷b、内后髁最低点c和外后髁最低点d。四个点投影在一个水平面CT图像上。测量a和b连线(sTEA)与c和d连线(股骨后髁连线)的夹角为PCA。然后解剖膝关节,模拟TKA。术中肉眼定位确定PCA的四个标记点a’、b’、c’和d’,分别用大头针圆头标记。再次行股骨远端三维CT重建,根据标记点测量后髁角,定义为PCA’(图1)。比较PCA与PCA’有无差异。所有角度测量均由两名骨科副主任医师和一名高年资放射科医师分别测量,取平均值。

图1 解剖学实验步骤及CT影像Fig.1 Procedures of anatomy experiment and CT images of the knee joint

2 临床研究对象 选取2019年12月- 2020年8月阜阳市人民医院骨科收治的101例膝关节骨性关节炎患者。此研究经医院伦理委员会审核批准,并经受试者知情同意。纳入标准:1)符合美国骨科医师协会《膝关节骨性关节炎循证医学指南(2016版)》中膝关节骨性关节炎诊断标准[9];2)Kellgren-Lawrence骨关节炎分级为Ⅲ ~ Ⅳ级。排除标准:1) 既往有膝关节感染病史;2) 类风湿关节炎、强直性脊柱炎等炎性关节炎;3)合并严重关节外畸形的膝关节骨性关节炎(关节外畸形在冠状位>30°,在矢状位>20°)。

3 分组 根据治疗方法不同随机分为观察组和对照组,观察组51例,男性8例,女性43例,年龄50~84(66.9±7.1)岁,右膝26例,左膝25例,膝内翻角为8.19°±4.5°,参照术前CT测量PCA采用个性化股骨远端外旋截骨行TKA;对照组50例,男性8例,女性42例,年龄56~83(67.8±6.4)岁,右膝26例,左膝24例,膝内翻角为8.95°±4.32°,采用常规股骨远端外旋3°截骨行TKA。两组患者年龄、性别、侧别、膝内翻角、术前疼痛评分、膝关节活动度(range of motion,ROM)、膝关节协会评分(Knee Society Score,KSS)差异无统计学意义。两组均采用固定平台膝关节PS假体,由同一组经验丰富的副主任医师主刀完成。见表1。

表1 两组膝关节置换患者基线水平比较Tab. 1 Comparison of baseline level of the two groups before operation

4 手术方法 1)观察组:依据术前CT测量PCA采用股骨远端个性化外旋截骨行TKA。术中采用膝前正中切口、髌旁内侧入路显露膝关节,常规去除骨赘。股骨髓内定位,根据术前测量股骨机械轴和解剖轴夹角外翻5°~ 7°行股骨远端水平截骨,胫骨髓外定位,垂直胫骨机械轴行胫骨近端水平截骨。试模测试伸直间隙,若不平衡则行软组织适当松解,达到伸直间隙内外侧软组织平衡。安装股骨四合一截骨定位器。假体提供0°、3°、5°、7°外旋截骨导向器,若术前测量PCA夹角<1.5°选用外旋0°截骨;若PCA≥1.5°且≤4°采用外旋3°截骨;若PCA>4°且≤6°采用外旋5°截骨;若PCA>6°采用外旋7°截骨。四合一截骨完成后膝关节屈曲90°,试模测试屈曲间隙是否平衡并记录。若试模测量出现一侧间隙张开需要进行额外软组织松解则视为初始屈曲间隙不平衡(initial flexion asymmetry,IFA),进行额外软组织松解,必要时增大试模厚度,最终达到屈曲位内外侧软组织平衡。安装髁间窝截骨架,行髁间截骨。脱出胫骨近端,测量胫骨假体大小并开槽定位,其中心位于胫骨结节内侧1/3。试模测量膝关节屈伸活动良好,内外侧软组织平衡,髌骨轨迹良好。调和骨水泥,安装股骨、胫骨假体和聚乙烯垫片,待骨水泥凝固后逐层缝合切口,无菌包扎。2)对照组:均采用股骨远端外旋3°截骨,其余手术操作和术后处理同观察组。3)术后处置:术后多模式镇痛[10],常规放置负压引流管,术后48 h拔除;抗生素静脉应用48 h,预防感染;低分子肝素钙皮下注射,1次/d,配合踝泵运动,预防下肢静脉血栓形成。采用快速康复技术尽早行膝关节屈伸功能锻炼[11]。

5 疗效评定 术后2 ~ 5 d或复查时完善膝关节正侧位片、双下肢全长正位片和膝关节CT检查,测量假体旋转误差和膝内翻角,评价两组股骨假体旋转和下肢力线。术后3个月和术后1年随访,比较两组膝关节疼痛评分、ROM和KSS评分。

6 统计学分析 使用SPSS23.0统计学软件进行统计分析。计量数据均行正态性检验。正态资料以±s表示,两组间的比较为成组t检验或校正t检验。重复观测资料则行重复测量方差分析(球形检验校正为HF法,统计量为F)+两两组间比较LSD-t检验+两两组内(时间维度)比较差值t检验。重复测量分析之时间维度的多次比较按Bonferroni校正法调整检验水准。偏态资料以Md(IQR)表示,组间比较为Wilcoxon秩和检验。计数资料以例数和率描述,组间比较为χ2检验或校正χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1 尸体标本与CT三维重建PCA的差异 解剖学研究,PCA为4.2°±1.3°,PCA’为4.3°±0.9°,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2 患者PCA情况 临床试验中,PCA为4.13°±1.19°,大于常规应用的外旋3°(P<0.05)。

3 两组围术期指标比较 两组围术期出血量、手术时间差异无统计学意义(P>0.05)。观察组有1例采用0°外旋截骨,24例外旋3°截骨,25例外旋5°截骨,1例外旋7°截骨。术中膝关节屈曲90°位软组织平衡方面,对照组中屈曲间隙初始不平衡需要额外松解的有15例,而观察组中有6例,两组差异有统计学意义(P=0.028)。术后CT测量显示观察组股骨假体旋转误差为0(0,3)°,对照组为1(1,4)°,观察组优于对照组(P<0.001)。两组膝内翻角较术前明显改善(P<0.05),但组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组膝关节置换患者手术指标比较Tab. 2 Comparison of surgical indexes between the two groups

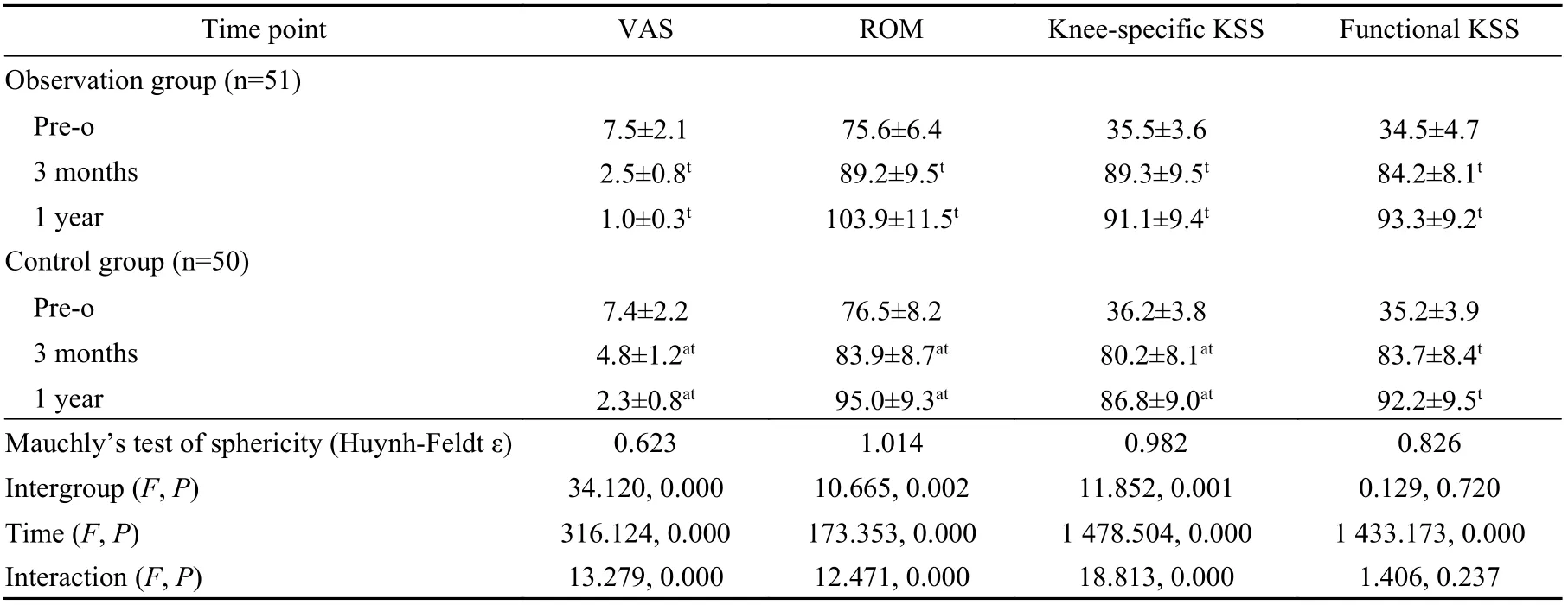

4 两组膝关节疼痛评分、ROM、KSS评分比较 两组术后3个月和术后1年随访时膝关节疼痛评分、ROM、KSS评分较术前明显改善(P<0.025),观察组优于对照组(P<0.05)。见表3。5 典型病例 患者男性,65岁,2020年2月入阜阳市人民医院骨科,诊断左膝关节骨性关节炎,术前CT测量PCA为4.8°,术中采用股骨远端外旋5°截骨完成TKA,术后测量股骨假体旋转误差为1.6°(图2)。末次随访时膝关节疼痛评分为1分,ROM为110°,KSS膝评分为92分,KSS功能评分为93分。

表3 两组膝关节置换患者疼痛评分、ROM、KSS评分比较Tab. 3 Comparison of VAS, ROM and KSS score between the two groups

图2 65岁男性膝关节置换患者手术前后相关图片Fig.2 Related images of a 65-years male patient before and after surgery

讨 论

良好的股骨假体旋转力线对于成功的膝关节置换至关重要[12],但也有极少部分文献认为一定限度的股骨假体旋转不良与临床疗效无关[13-15]。Thielemann等[16]研究发现股骨假体旋转不良超过3°将会影响术后临床疗效。术中如何精准确定股骨假体的旋转目前还没有定论,常用的确定股骨假体旋转的技术有测量截骨法和间隙平衡法。测量截骨法主要的解剖标志有股骨后髁连线、股骨上髁轴、AP线等,另外还有股骨远端水平面后皮质连线、滑车前线、钢琴征、股骨后皮质轴等[3,17-18]。有研究发现同时联合几个参考轴线来确定股骨假体外旋更加精确[6,19]。股骨上髁轴为股骨内上髁和外上髁的连线,被认为是股骨假体旋转的可靠参考指标[20]。Berger等[7]进一步定义sTEA为股骨外上髁高点与股骨内上髁高点凹陷的连线,被认为是确定股骨假体旋转的金标准,因为生物力学研究证实其更接近膝关节功能性屈伸轴[7,21]。Franceschini等[22]经过研究发现术中解剖出股骨外上髁高点和内上髁高点凹陷来确定sTEA,从而确定股骨假体的旋转相对于股骨后髁连线外旋3°更加精确可靠。但有研究认为股骨内上髁高点凹陷和股骨外上髁被软组织覆盖不易准确定位,即使术中解剖出标记点,定位也存在一定的误差。甚至有研究认为单纯依靠术中定位sTEA来确定股骨假体旋转并不可靠[23]。可能与解剖标记点宽大不易确定和个人主观差异有关。本研究观察组术前通过CT影像测量股骨后髁连线与sTEA的夹角PCA,依据该角度采用股骨测量夹确定股骨假体旋转,减少了主观因素引起的误差,提高了精准性和可重复性,是本研究的亮点。

解剖学研究中,PCA与PCA’无明显差异,验证了术前膝关节CT测量PCA的可靠性。Pagnano和Hanssen[24]研究发现PCA平均为3.98(0,9)°,60膝中有27例PCA≥5°,对于不同患者采用相对于后髁连线外旋3°来确定股骨假体旋转并不可靠。本研究通过术前CT测量发现PCA为4.13°±1.19°,与Pagnano和Hanssen测量的PCA不同,可能是因为人种因素不同,也可能由于测量误差引起,但明显大于常规采用的外旋3°。术后CT测量发现观察组股骨假体旋转误差明显小于对照组,我们也认为常规股骨远端外旋3°截骨并不可靠,个性化股骨远端外旋截骨更加精确。本研究通过术前膝关节三维CT重建测量出PCA,采用器械确定最佳的股骨远端外旋截骨角度,减少了主观因素的影响,较术中解剖肉眼确定sTEA更加精确,可重复性更强。Sharma等[8]通过研究得出相似的结果,但Sharma采用的是一个层面CT平扫影像测量,因确定PCA的4个解剖标记点不一定在同一个水平面上,而在同一个水平面影像上确定股骨假体外旋角度可能存在一定的误差。本研究在膝关节三维CT影像上确定4个解剖标记点,然后投影到同一张水平面影像上再进行测量,提高了测量的精确性。

本研究发现对照组中有15例在股骨远端截骨后出现膝关节屈曲90°位初始软组织不平衡,需要额外的软组织松解,而观察组采用个性化股骨远端外旋截骨,仅有6例需要额外的软组织松解。说明个性化股骨远端外旋截骨更有利于达到屈曲间隙软组织平衡。对照组采用股骨远端外旋3°截骨,而观察组有超过一半的患者采用外旋5°或外旋7°截骨。伴有内翻畸形的膝关节骨性关节炎往往出现内侧软组织紧张,常规外旋3°截骨往往不足,造成股骨内侧后髁截骨量相对较少,外侧后髁截骨量相对较多,容易出现膝关节屈曲90°位内外侧软组织不平衡。此时需要对内侧软组织进行松解,对于内翻较重的患者内侧副韧带浅层松解有限,可能还需要联合其他方法来平衡内外侧软组织[25],增加创伤。个性化股骨远端外旋截骨则相反,更容易获得屈曲间隙软组织平衡。Olcott和Scott[20]经过研究发现,参照股骨上髁轴确定股骨假体旋转较相对于后髁外旋3°更容易获得一个矩形的屈曲间隙,有利于屈曲间隙软组织平衡。本研究得出相似的结果,但本研究并不是依靠术中解剖确定股骨上髁轴,而是采用CT影像测量来确定,既能减少创伤,又能减少主观因素的影响,提高了精准性。

综上所述,根据膝关节三维CT重建影像测量PCA来确定股骨假体旋转方法可靠,个性化股骨远端外旋截行TKA可以提高股骨假体安装的精确性,更容易获得屈曲间隙软组织平衡,进一步提高临床疗效。但本研究也有一定的局限性:1)在膝关节CT影像上确定解剖定位点时可能存在主观误差,尤其是确定股骨内上髁高点凹陷时,本研究中两名骨科副主任医师和一名高年资放射科医师分别测量,取其平均值,以减少主观误差;2)软骨在CT影像上不显影,术前测量PCA定位股骨内、外后髁最低点时若软骨厚度不同,测量结果可能会产生一定的误差;3)随访时间短,长期疗效还有待进一步长期随访。