夹层对于CO2气顶大底水薄油藏开发规律的影响研究

2022-04-25冯沙沙闫正和戴建文谢明英柴愈坤

冯沙沙,闫正和,戴建文,杨 勇,李 伟,谢明英,柴愈坤

(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东 深圳 518067)

0 引言

近年来, 我国陆续发现了储量丰富的气顶底水油藏, 此类油藏面临着较高的开发难度, 受气顶、底水2个能量体的作用, 在开发过程中同时面临气窜、水窜的风险, 气顶底水能量的评估至关重要。对于较厚的油层一般采用控制油气界面稳定的方法开发,此类开发方式一般根据油藏具体条件制定合理的射孔位置[1-3]并通过临界产量的研究控制较小的合理生产压差[4-5],部分油藏采用打屏障井、下人工屏障的方式来起到阻碍气窜、水窜的开发效果[6-7]。窦松江、张蔓等研究了不同开发方式、不同油柱高度对气顶油藏开发效果的影响[8-11]。但是对于气顶薄油层底水类油藏,由于油藏类型复杂且厚度较小,通过减缓气窜与水窜的开发方法很难实现,无水采油、采气期变得很短,导致开发难度大大增加。由于此类油藏类型较特殊,通过调研发现对于此类油藏的开发方式研究更是寥寥无几,仅有少数学者通过油藏工程方法、油藏数值模拟等研究了气顶油藏开发机理[12-17],但是仍旧缺少对隔夹层的效果评估与研究。对于气顶薄底水油藏,隔夹层可以起到减缓气、水窜速度的作用,因此,寻找隔夹层的位置并且对其进行开发效果的评估至关重要。该文利用岩心和测井资料对夹层进行了定量评价和识别,应用油藏数值模拟技术,研究了夹层对于X油藏气窜、油侵气顶、开发方式及开发效果的影响研究,创新性地提出了采用“划层系、分区域”的开发策略和先底部采油后边部采油的开发方式,大幅改善油藏开发效果。

1 油藏概况

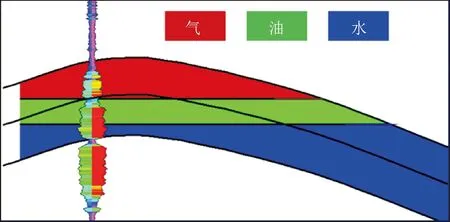

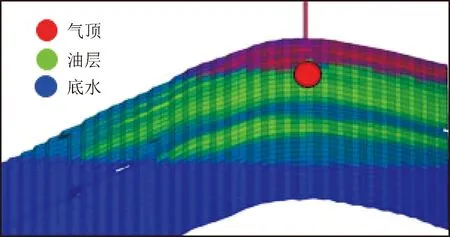

X油藏为典型的薄层气顶底水油藏,其分布示意图如图1所示。油藏主要地质特征参数如下:平均孔隙度为25%,平均渗透率为1 500 mD,整体为中高孔-高渗储层;储层较薄,气顶(CO2)厚9 m,油层厚6 m,水层厚4 m。气顶区域CO2含量占97%,气顶指数为0.5,具有较强的边底水,全区具有统一的油气界面及油水界面。在油藏中部发育一套完整的具有一定渗透性的夹层,将X油藏分割为上下2个区域,上部区域为整个气顶加边部的油环,原油地质储量300×104m3,下部区域为油层的中间部分,原油地质储量200×104m3。2个区域储层物性差异较大,上部区域平均渗透率为106 mD,且层间非均质性严重,下部区域平均渗透率为2 232 mD,夹层平均渗透率为3 mD。

图1 气顶底水油藏分布示意图Fig.1 The distribution map of gas cap and bottom water reservoir

由于夹层的存在,X油藏上下2个区域的油-气-水分布情况是不同的,若完全将2个区域单独考虑,上部区域可视为气顶油环边底水油藏,下部区域可视为纯底水油藏;此外,2个区域的储层物性相差较大,导致了渗流环境有所差异。因此,X油藏夹层成为了决定此油藏开发技术政策的关键因素。

2 夹层的综合评价

2.1 夹层的精细研究

2.1.1 岩心定性识别

X油藏a井和e井都进行了取心,对井壁心的岩性和孔隙度、渗透率等物性特征参数进行了详细分析,井壁心分析结果如表1所示。从结果可以看出:夹层井壁心为泥质细砂岩和细砂岩,渗透率为1.880~8.630 mD,孔隙度为12.2%~17.3%,夹层不能完全封堵;e井在X油藏夹层的岩性为泥岩夹粉砂岩,夹层厚度2 m,岩心分析渗透率为0.106 mD,孔隙度为12.8%,夹层较致密,厚度变厚,具有一定的封堵性。从扫描电镜看,夹层的大量孔隙喉道都被充填,孔隙发育极差,粒间常见黄铁矿、菱铁矿、高岭石和毛发状伊利石完全充填,导致孔隙连通性极差,如图2所示,因此可以判断该夹层比较致密,对流体可以起到一定的遮挡作用。

表1 X油藏井壁心分析结果表

图2 X油藏夹层岩心扫描电镜图Fig.2 Core scanning electron microscope map of X reservoir

2.1.2 夹层分布规律研究

结合岩心识别夹层情况,采用“岩心刻度测井”的方法,明确不同类型夹层测井响应特征,对夹层纵向上及平面上的分布特征进行了定量识别。X油藏连井剖面示意图如图3所示。

图3 X油藏连井剖面示意图Fig.3 Cross-sectional view of X reservoir

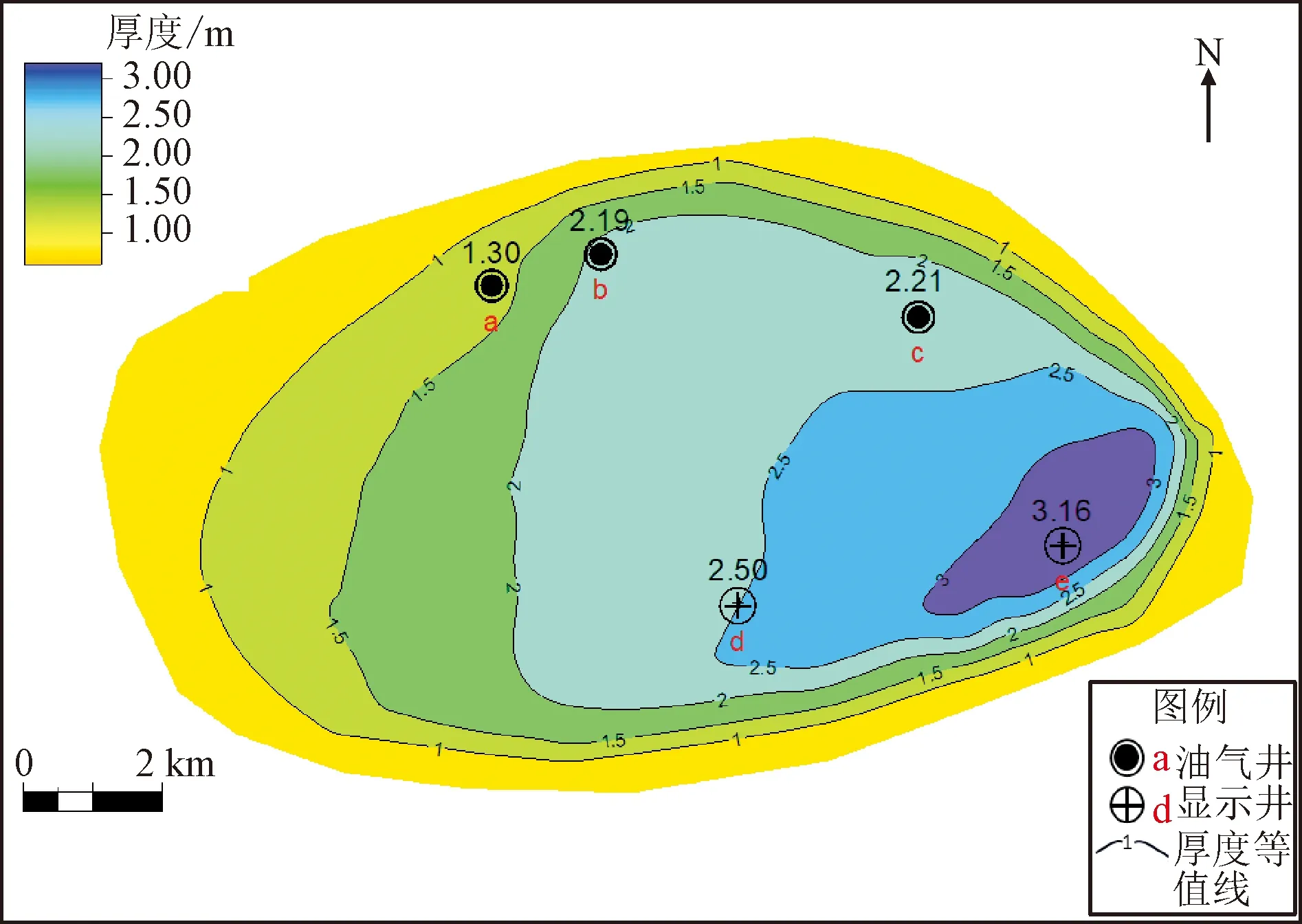

纵向上,通过Z油藏5口井连井剖面可以发现:油藏内部发育了2套夹层,将储层分为3套砂体即Z-Ⅰ,Z-Ⅱ和Z-Ⅲ,其中影响油藏开发的主要夹层是Z-Ⅰ(CO2气顶)和Z-Ⅱ(下部油层)之间的夹层m,m夹层在a井和b井为泥质夹层,厚度约1.30~3.16 m。由于珠江组Z-Ⅰ古地貌非常平缓,在短暂的洪水间歇期,水动力减弱,形成细粒沉积物,这时的泥质-粉砂质沉积分布稳定,厚度一般较大,横向上分布广且较连续。因此,通过井间插值随机模拟可得到夹层平面厚度图,如图4所示。从图中可见,整体上X油藏中间夹层在含油范围内均有发育,夹层厚度从西北到东南方向逐渐增厚,a井处夹层井壁心岩性为含钙泥质粉砂-中砂岩,渗透率为1.880~8.630 mD, 夹层深浅电阻率测井曲线分开,表明有一定渗透性。

图4 X油藏夹层平面剖面图Fig.4 Interlayer thickness map of X reservoir

2.2 夹层对于开发规律的影响研究

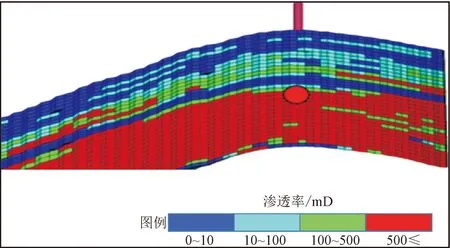

应用商业数值模拟软件ECLIPSE建立X油藏的数值模拟模型, 采用人机交互的方法对夹层进行了模拟, 并在模型中对夹层进行了等效表征, 夹层在模型中的分布如图5所示。将X油藏以夹层为界限,夹层以上的区域称为层系Ⅰ, 夹层以下的区域称为层系Ⅱ, 层系Ⅰ的气顶区域称为油藏顶部, 层系Ⅰ的油环区域称为油藏边部, 层系Ⅱ称为油藏底部。分别在油藏底部、油藏顶部布置一口长度为500 m的水平井, 生产制度为控制井底流量500 m3/d,模拟时间为20年。利用数值模拟模型分别评价了夹层对于气窜、油侵气顶、开发方式等的影响。

图5 X油藏夹层分布图Fig.5 Interlayer distribution figure

2.2.1 夹层对于气窜的影响

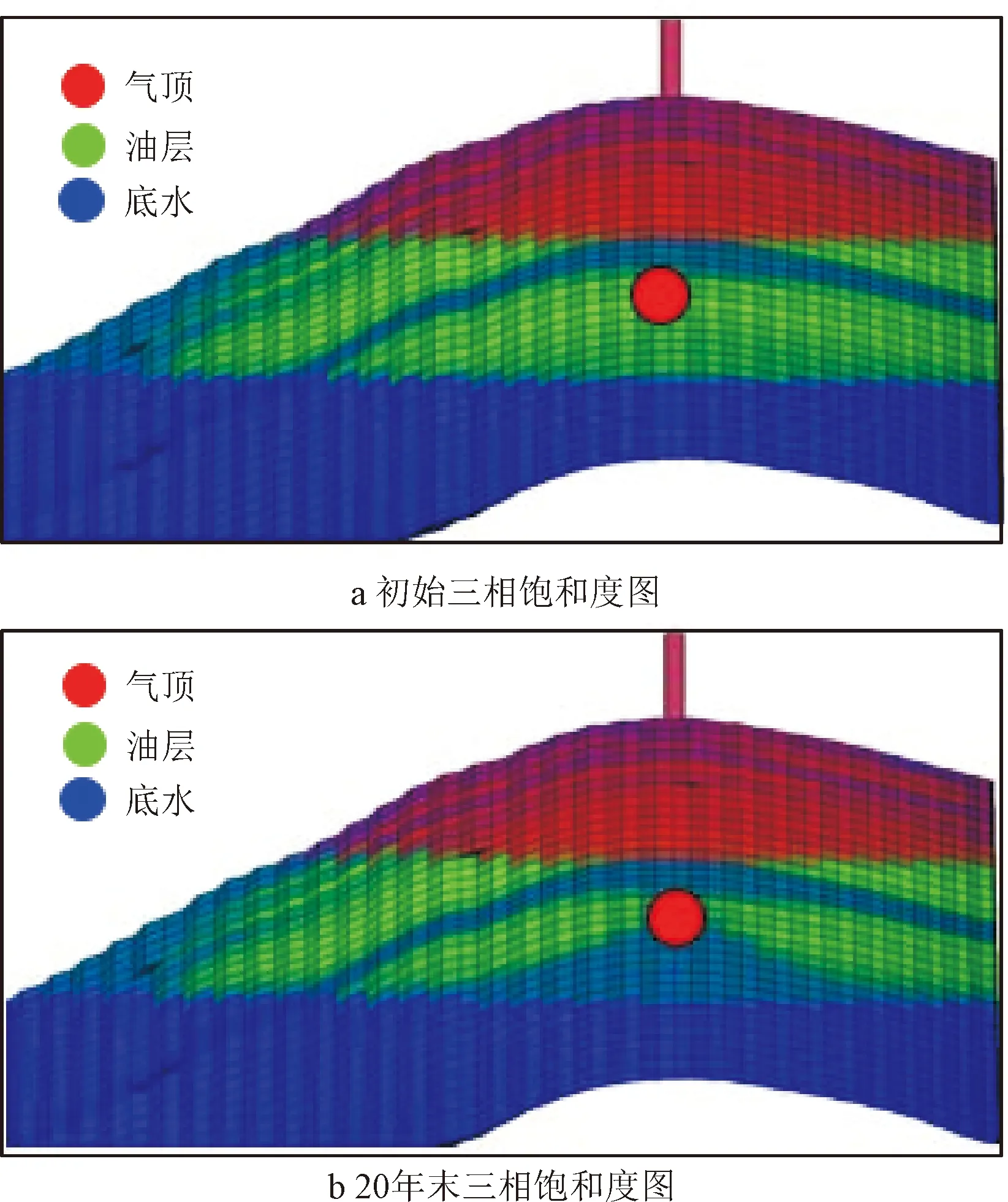

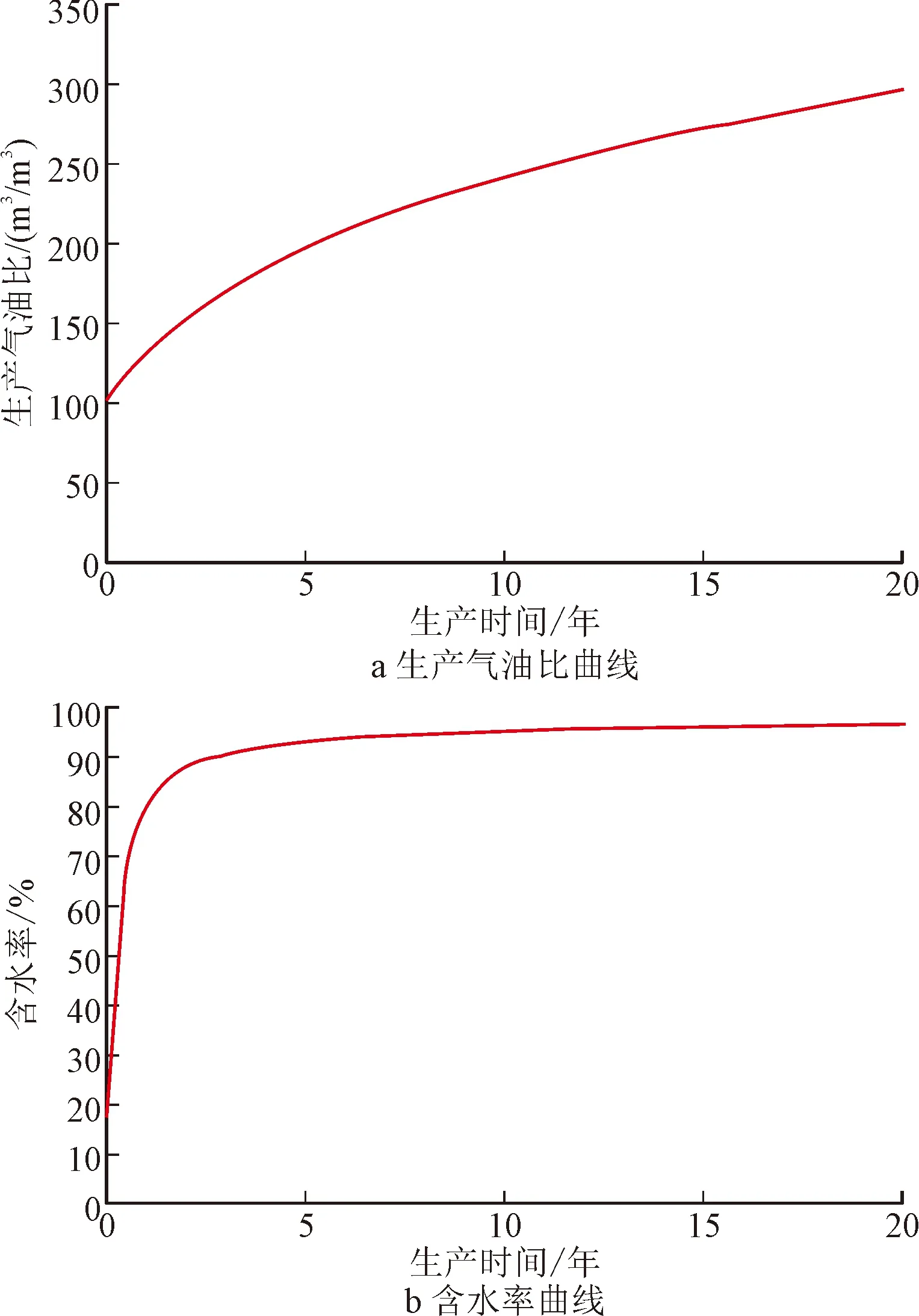

在夹层以下布井,探究夹层对于气窜的影响。X油藏三相饱和度图如图6所示,单井生产动态曲线如图7所示。在底部布井的情况下(如图6a所示),由于强底水和夹层的作用,气顶状态变化不大,生产气油比保持较低的数值并且其曲线稳定增长(如图7a所示),说明气窜现象微弱,无油侵气顶现象发生;由于强底水的驱动作用,在生产井附近形成水锥,从含水率的变化来看(如图7b所示),生产特征表现为明显的底水油藏的特征。说明在较强能量底水的压制作用下,夹层在一定程度上减弱了气窜的程度,但是在实际开发过程中应控制合理的生产压差,避免气顶气压力下降过快,发生油侵气顶。

图6 三相饱和度场图Fig.6 Three phase saturation figure

图7 单井生产动态曲线Fig.7 Signal well production curve

对比实际情况和假设完全隔绝情况下(隔夹层渗透率=0)的累产油曲线和累产气曲线, 由图8和图9分析得出, 在2种隔夹层模式下, 累产油量曲线基本保持重合, 实际情况的产气量大于完全隔绝的产气量, 在20年末约高出40%。因此, 在只采油的情况下, 夹层对井的产油量影响不大, 对产气量有一定影响, 但并不构成气窜。

图8 实际与隔绝累产油量对比曲线Fig.8 Cumulative oil curve under different type interlayer

图9 实际与隔绝累产气量对比曲线Fig.9 Cumulative gas curve under different type interlayer

2.2.2 夹层对油侵气顶的影响

在顶部布井的情况下,通过图10所示三相饱和度场可以看出,在20年末发生了明显的油侵气顶现象,主要原因是由于小气顶压力下降较快,油藏边部和底部的原油通过夹层侵入油藏顶部,同时边底水侵入油藏边部和底部。说明在较强能量底水的驱动作用下,夹层无法阻止底部原油侵入气顶。

图10 顶部布井20年末三相饱和度场Fig.10 Three phase saturation figure with well in the topside(20 years)

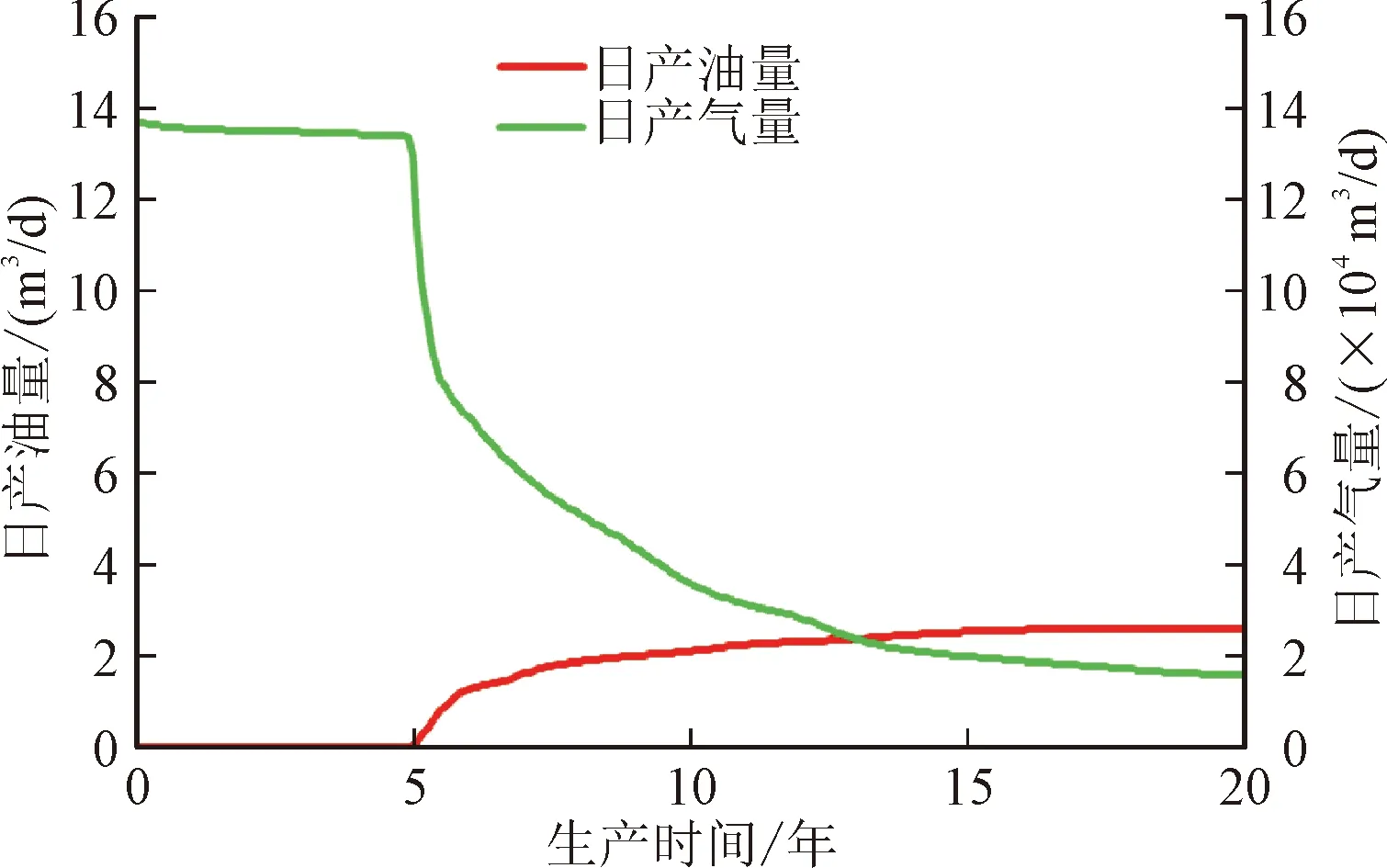

单井日产油曲线、日产气曲线和原油、气顶采出程度曲线如图11和图12所示。从模拟结果来看,在只采气的情况下,单井日产油量和油的采出程度较低,日产气量和气顶采出程度较高,原因是由于气顶物性较油层物性差,且日产气量较大,气顶压力降低较快,在强底水的作用下,具有一定渗透性的夹层无法阻碍油侵气顶,因此建议实施油气同采的开发方式。

图11 日产油、日产气曲线Fig.11 Oil and gas rate curve

图12 原油、气顶采出程度曲线Fig.12 Recovery factor curve of oil and gas

综合评价X油藏夹层的作用,通过数值模拟研究,认为在夹层底部布井可极大程度减少产气量以抑制气窜,但是在气顶区域布井不能阻碍油侵气顶的发生,因此提出通过“划层系、分区域”的方式来开发含隔夹层的气顶底水油藏,该方式可以高效开发此类油藏并最大程度提高原油采收率。

2.2.3 夹层对开发方式的影响

考虑到夹层对气顶大底水薄油藏开发效果的影响,该文通过数值模拟优选了6种开发方式。方式一为底部采油,即仅在隔夹层底部布井生产;方式二为顶部采气-底部采油,即在气顶区域和夹层底部布井同时生产;方式三为底部采油-边部采油,即在夹层上部的油环区和夹层底部布井同时生产;方式四为三区同采,即在夹层上部的油环区、夹层上部的气顶区和夹层底部布井同时生产;方式五为先底部采油后三区同采,即先在隔夹层底部布井生产,再在夹层上部的油环区、夹层上部的气顶区和夹层底部布井同时生产;方式六为先底部采油后边部采油,即先在隔夹层底部布井生产,再在夹层上部的油环区布井生产。6种开发方式的开发示意图如表2所示。

表2 6种不同开发方式示意图Table 2 Schematic diagram of six development ways

对各种开发方式进行数值模拟研究,不同开发方式下20年的原油采出程度曲线如图13所示。由模拟结果可以看出,在2个层系的开发政策上,由于底水的压制作用,夹层能有效地封隔气窜,并且油藏底部的储层物性较好,因此层系Ⅱ可采用底水油藏紧贴夹层布井的开发方式。由于底水的驱动作用,夹层不能有效地防止油侵气顶,因此层系Ⅰ应按气顶底水油藏的开发方式进行油气同采或只在边部布井。顶部采气、底部采油的开发方式损失了边部的原油,其累产油量最少;从采收率角度看,先开发底部,后底部采油、边部采油采出程度最高。考虑初产,底部采油、边部采油可获得较高初期产量。综合考虑油藏采收率和初期产量贡献后,推荐先底部采油后边部采油的开发方式,即方式六。该方式下油藏前1年内累积产油约为25×104m3,平均单井累积产油量为4.2×104m3,最终采收率为22.3%。

图13 不同开发方式下原油采出程度曲线Fig.13 Crude oil recovery curve under different development methods

3 结论

1)通过测井和岩心对夹层进行了精细识别, 在X油藏中部连续发育一套具有一定渗透性的夹层, 纵向上夹层厚度约为1~2 m, 渗透率为1.880~8.630 mD;平面上中间夹层在含油范围内均有发育, 夹层厚度从西北到东南方向逐渐增厚。

2)系统地分析了隔夹层对于开发规律和开发效果的影响。由于底水能量较强,在底水能量的驱动作用下,在夹层下面布井,气顶状态变化不大,气窜现象微弱,无油侵气顶现象发生;在夹层以上布井开发,夹层不能阻止油侵气顶。

3)提出了适用于此类复杂油藏“划层系、分区域”的开发政策,即以夹层为界限将油藏分为2套层系、3个区域,其中层系Ⅰ按照气顶底水油藏进行开发并且尽量避免油气同采,层系Ⅱ按照强底水油藏进行开发,紧贴夹层底部布井。

4)综合考虑油藏采收率和初期产量贡献,推荐先底部采油后边部采油的开发方式。该方式下油藏前1年内累积产油约为25×104m3,平均单井累积产油量为4.2×104m3,最终采收率为22.3%。