“科技副总”在产学研合作过程中的角色定位及管理对策

——以江苏省为例

2022-04-21管雨

管 雨

(盐城师范学院,江苏 盐城224007)

0 引言

“科技副总”是连接校地、校企融合发展的桥梁和枢纽,在深化产学研合作、推动科技创新、实现企业高质量发展及地方经济高水平提升等方面发挥着重要作用。 2013 年,“科技副总”作为一项企业柔性引才机制在江苏省率先提出,旨在通过政府立项支持的形式,引导全国范围内各高校院所科技创新资源向江苏省内企业集聚,提升高校科技成果转化效率[1]。 历经9 年的发展,江苏“科技副总”取得了显著成效,“科技副总”已从2013 年的40 人增加到2021 的1 665 人,增幅达40 余倍,累计达到了6 440 人;“十三五”期间,累计实施合作项目6 000 多项,解决企业关键技术难题3 万多个,带动企业新增销售收入500多亿元,有力助推了“政产学研”各方资源有机对接,打通了科研与生产衔接的快车道。 然而,随着 “科技副总”的人数快速增长、服务企业形式逐渐增多,校企共同面临的目标认识不清晰、角色定位不准、管理不到位等诸多新问题日益凸显,亟须进一步加强研究。

1 “科技副总”在产学研合作过程中的角色定位

“科技副总”是从全国高校院所选聘、助力企业创新发展的“高精尖”人才,成为产学研合作过程的新生力量。 为充分发挥该群体的资源和专业优势,本文从以下5 个视角对其角色定位进行分析。

1.1 研发者

深入一线真正了解企业面临的技术难题,切实帮助企业破解技术瓶颈,全面提升企业科技创新能力,是“科技副总”的重要任务。 科技创新能力不仅是企业的核心竞争力,也是其生存和发展的关键所在。 近年来,我国企业对原始创新的需求日益旺盛,研发投入逐渐加大,整体的科技创新能力持续提升,并呈现向好发展势头[2]。 但由于政策导向及内外部环境等因素影响,我国企业尤其是中小型企业的科技创新能力仍十分薄弱,产品往往缺乏自己的核心关键技术,科研团队缺少灵魂式人物,以至于企业难于做强、做大。 因此,充分发挥“科技副总”的专业及资源优势破解企业技术难点,将企业急需、所想转化为实实在在的发展动能,是提升企业科技创新能力的有效途径。

1.2 推广者

积极促进校企双方产学研合作,充分发挥校企之间的桥梁作用,是“科技副总”的责任和义务。 长期以来,由于我国校企双方追求目标和价值观上的差异,导致产学研合作融合不深入,科技资源浪费严重。如,高校科研人员受制于现有体制影响,往往与企业接触不多、技术市场了解有限,即便有现成的科技成果,也常处于“无地可施”的尴尬境地,而企业则往往“寻技无门”,此番错位现象时有发生。 因此,“科技副总”不仅要积极地与本校科研成果管理部门做好沟通,把本校科研成果推广给企业应用,也要把企业的技术所需积极地转达给高校科研人员,避免科技资源的错位,扮演好“推广大使”角色。

1.3 引导者

充分发挥引导者的作用是“科技副总”的使命和担当。 近年来,我国经济发展虽取得了显著成效,但其发展方式亟待转变,作为在经济发展方式转变中发挥主体作用的企业,发展方式亟须从过去的规模速度型、粗放式增长向质量效率型、集约式增长转变,用高新技术来优化产业结构[3]。 因此,借产学研合作机缘,“科技副总”应结合企业自身的实际生产需求、高校科技资源优势,积极为双方创造更多的交流、切磋机会,努力引导产学研结合的技术创新向科技型、创新型等新兴产业方向发展。

1.4 探索者

“科技副总”不仅要在技术攻关、科研团队打造、科研平台搭建等方面做标兵,更要勇担高校社会实践活动的“探索者”。 社会实践活动对于促进大学生了解社会、接触社会、投身社会、增强社会责任感等方面具有不可替代的作用[4]。 在新时代探索高等院校社会实践机制,落实、落细大学生社会实践活动,既是现代社会对高等院校发展的客观要求,也是深化其教育教学改革,为社会培养专业化人才的必然要求。 然而高校能为学生提供的社会实践机会往往有限,学生能深入企业一线的机会并不多。 因此,“科技副总”应积极主动向企业争取办学资源,带动本校学生实习就业,真正地实现校企深度融合发展。

1.5 实践者

到企业任职“科技副总”,对于高校科技人员将“科技创新论文写在祖国大地上”具有重要实践意义。 高校在人才、科技、创新等方面具有天然优势,在促进地方经济发展方面,理应发挥重要作用。 但在实践中,由于高校在职称评定时往往侧重论文数量、质量,导致高校教师“重理论轻应用”。 因此,“科技副总”作为高校和企业间的媒介,应以身作则,积极投入到生产一线中,真正从生产实践中发现问题、汲取营养、增长才干,从而实现反哺教育教学,而非走形式、混名头。

2 “科技副总”在产学研合作过程中面临的管理问题及其对策

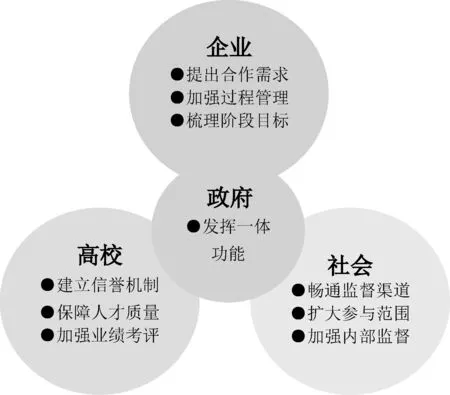

当今“科技副总”队伍逐渐壮大,如何用好、管理好这支队伍是校企面临的共同难题。 本研究提出一种企业—高校—社会—政府“三位一体”的管理模式(见图1)。

图1 “三位一体”管理模式

2.1 企业

企业引进“科技副总”目标不一。 如,双方合作任务涉及开展产学研合作、推动校企资源共建、促进科技成果转化、培养人才团队、建立完善规章制度等诸多方面。 面对不同的任务清单,对企业来讲,在“科技副总”用人管理方面,缺乏标准的管理模式。 因此,企业方面应根据自身实际需求主动加强合作过程管理,制定清晰的管理目标,以任期内的目标任务为导向,以科研成果为标准,促使“科技副总”在有限的合作期限内完成产学研合作任务。

2.2 高校

江苏省“科技副总”自2013 年实施以来,尤其是2018 年选拔方式从过去的“专家评审认定”调整为“资格审查认定”、支持政策从过去“资金扶持”调整为“项目扶持”后,“科技副总”项目申请人数直线上升。 历经9 年发展,校企合作形式虽呈现出多样化,但仍以高校出人力、企业提供资金的模式为主。 由此可以看出,高校人才输出质量对于校企双方能否顺利完成产学研合作发挥着至关重要的作用。 但在项目异常火热的背后,存在着高校人才输出质量不高、“科技副总”任期内业绩考评环节不严谨甚至缺失现象。因此,高校应根据企业实际发展需要,在以“激励”为主的人才输出机制下,建立相应的科研信誉机制,加强“科技副总”人才输出质量的把关及产学研合作项目的业绩考评,真正为企业排忧解难,促进产学研合作向长期、良性方向发展。

2.3 社会

科学研究本身不仅是探索真理的过程,也是一件特别神圣、严肃的事情,捍卫其学术尊严,是科研人员义不容辞的责任与义务。 然而,近年来由于科研人员契约精神的薄弱,各种科研失信行为时有发生。 对于“科技副总”来讲,无论是过去“资金支持”还是目前“项目扶持”,难免有人钻政策的漏洞、违背产学研合作的初衷。 因此,在“科技副总”的评选、结题等环节应实行实时公开披露环节,方便社会公众了解情况、参与监督,从而不断扩大公众参与范围。 同时,应加强企业、高校内部监督引导,鼓励其内部人员监督举报各类隐患。 总之,应在全社会的努力下,积极营造求真务实的产学研合作环境。

2.4 政府

在产学研合作融合度不够深入的背景下,科技管理部门作为主管“科技副总”业务的职能部门,应充分发挥其“一体”的枢纽桥梁作用,协调企业—高校—社会“三位”各尽其职,做好总体规划部署、做实调研分析等工作,引导“科技副总”等人员在产学研合作中发挥最大作用。

3 结语

“科技副总”相关扶持政策的相继落地,为高校“高、精、尖”人才“上得学堂、下得厂房”提供了便利,让其能够真正深入企业生产一线,切实帮助企业破解生产实践中的技术难题。 校企双方及政府相关部门应持续落实好各项政策,促使“科技副总”在中小微企业覆盖面再扩大,真正帮助企业提升创新能力、培养创新人才,在促进高校科技成果转化等方面做出应有的贡献,从而推动高新技术产业高质量蓬勃发展。