太湖流域水环境综合治理与长江水环境影响分析

2022-04-20朱桂娥孙大勇李星南

朱桂娥,孙大勇,李星南

(中国三峡上海勘测设计研究院有限公司,上海 200434)

0 引言

太湖流域地处长三角地区,随着地区经济发展迅速,流域水环境问题日益突出,与当地发达的经济状况不相匹配。二十世纪中期,水环境污染问题逐步凸显,至90年代中期,流域水环境状况全面恶化,区域水体平均已达IV类,湖区三分之一水体达V类,水质平均每十年下降一个级别,水环境恶化速度较快[1]。2007年太湖蓝藻全面爆发,水质富营养化问题突出,严重影响区域经济可持续发展[2],太湖流域水环境问题成为我国水环境保护进程中亟需解决的关键问题之一。

长江发源于青藏高原格拉丹冬雪山西南侧,干流流经11个省(自治区、直辖市)注入东海。长江水质总体良好,但局部污染比较严重,部分支流和湖泊污染问题突出[3],是长江水环境恶化的主要原因之一。太湖流域位于长江下游,与长江水体交换频繁,一方面从长江引水补充流域水资源,另一方面,外排流域洪涝水入长江,流域内一定量的污染负荷带入长江,太湖流域水质直接影响作用于长江水环境[4-7]。

为探讨太湖流域水环境治理与长江水环境之间的响应关系,本文采用数值模拟的方法,构建一维水文水动力-水质模型,分析不同的太湖流域水环境治理方案对长江水环境变化的影响,研究太湖水环境治理对治理长江污染的贡献。

1 太湖流域概况

太湖流域地处长江三角洲的南翼,三面临江滨海,一面环山,北抵长江,东临东海,南滨钱塘江,西以天目山、茅山等山区为界[4]。地跨江苏、浙江、上海两省一市,是长江三角洲的核心区域,是我国人口密度最大、工农业生产发达、国内生产总值和人均收入增长最快的地区之一。流域内分布有超大城市上海、特大城市杭州、苏州,大中城市无锡、常州、镇江、嘉兴、湖州及迅速发展的众多小城市和县级镇。太湖流域行政区划及水系分布见图1。

图1 三水源新安江模型流程图

太湖流域经济社会的高度发展需提供高质量的水资源和水安全保障。2008年国务院批复《太湖流域水环境综合治理总体方案》,安排了饮用水安全保障、产业结构与布局调整、工业点源污染治理、城乡污水与垃圾处理、面源治理、生态保护与恢复、水利工程建设等多项水环境治理措施[5],流域水环境得到明显改善,但流域水资源仍面临着水质型缺水的主要问题[6]。

针对目前存在的水资源短缺问题,太湖流域具有得天独厚的地理位置,沿长江段上游起自长江镇江,下游至长江口及杭州湾地区,有诸多支河,均建有控制建筑物,可实现全方位调度,在长江高潮位时利用节制闸自引,低潮位时则利用泵站泵引,从长江引水补充流域内水资源量。

2 研究原理

构建太湖流域一维河网水文水动力-水质模型,计算分析太湖流域在水环境不同治理方案下与长江水体水质的响应关系,本文模型主要由降雨产汇流模型、河网水动力模型和河网水质模型共同组成。

2.1 计算原理

(1)降雨产汇流模型

降雨产汇流模型主要模拟各类下垫面的降雨径流关系和径流的汇流过程。太湖流域周边高中间低,中部主要为平原,西部主要为山区和丘陵,依据不同的地形地貌和水文特性,将太湖流域分为平原区、湖西丘陵区和浙西山区,分别计算产汇流结果,并作为河网水动力模型输入条件。其具体计算流程见图2。

图2 降雨产汇流模型结构示意图

1)平原区产汇流计算

根据下垫面特征及不同产流规律,平原区可将土地利用类型分为水面、水田、旱地和城镇四类,分别进行产汇流计算,分区的总产流量则为四种下垫面产流量之和。太湖流域平原区圩垸分布众多,故平原区各水利分区的汇流计算又分为圩内与圩外两种情况分别进行,其中圩内汇流考虑排涝模数,圩外使用汇流曲线。

圩区内部排涝依靠动力排出,设圩区的排涝模数为(mm/d),则圩区的汇水过程见式(1)。超出排涝动力部分滞流圩内,继续承接次日净雨深,再行判别排涝程度。

式中:Pwnet为圩内净雨深,mm;RW为圩区产水量,mm。

通过假定一种汇流曲线,平原区圩外的日净雨深按40%、40%、20%的分配比例在后续3 天内汇入河网。

2)湖西丘陵区产汇流计算

湖西丘陵区产流计算过程与平原区计算方法相同,均按照水面、水田、旱地和城镇四类下垫面分别进行产流计算并求和。湖西丘陵区汇流计算过程中,因区域内含水库、塘坝等水工建筑物,需先将水库、塘坝控制面上的产水量进行调节,然后与无水库、塘坝控制面上的产水一起用单位线进行汇流计算,求得各汇水面上的出流过程,作为平原河网流量的边界条件。

3)浙西山区产汇流计算

浙西山区采用新安江模型进行产汇流计算。该模型考虑到多种因素在流域面上分布的不均匀性,按分水岭或雨量站分为若干单元面积,对每个单元面积计算出到达流域出口的出流过程,将各个单元的出流过程线性叠加,得到流域的总出流过程。

(2)河网水动力模型

根据降雨产汇流模型计算得到的山丘区流量、圩内外净雨深,结合实测潮位,采用圣维南(Saint Venant)方程组(式(2))模拟河网水流运动,采用四点隐式直接差分法离散求数值解,得出各控制断面水位和流量过程。

式中:x、t为空间(m)和时间(s)变量;A为过水面积,m2, AT包括调蓄水面积;Q为断面流量,m3/s;Z为水位,m; 为动量修正系数;K为流量模数;qL为单宽旁侧入流,m3/s,入流为正,出流为负;vx为入流沿水流方向的速度,m/s,若旁侧入流垂直于主流,则vx=0。

(3)河网水质模型

水质过程符合一阶动力反应式,水质过程控制方程见式(3),水质基本方程上游边界为来水的水质浓度,下游边界为浓度梯度,采用隐式差分法离散求得数值解。

式中:C为某种水质指标(如COD)的浓度,mg/L;A为过水断面面积,m2;Q为流量,m3/s;EX为纵向弥散系数,m2/s;S为该种水质指标的源(汇)项,主要包括底泥释放(或沉降)、降解等,对不同水质指标的源(汇)项各不相同。

2.2 模型率定

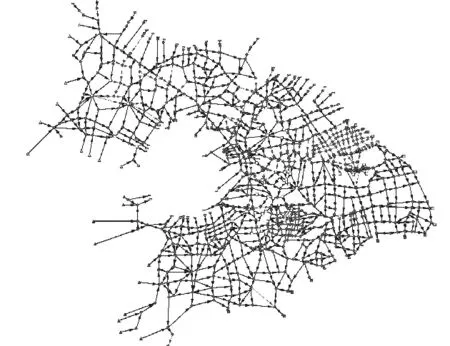

本次模型概化范围为整个太湖流域[8],共概化河道(段)1566条;计算断面4629个;节点1404个,其中边界节点95个,调蓄节点61个;控制建筑物(闸、泵等)256个,见图3。

图3 太湖流域水文水动力-水质模型河网概化示意图

采用2000年太湖流域实测水文资料对模型计算水量、水位、水质结果进行率定,选取部分代表站点作图,其中水量率定以张家港闸和魏村闸引水量为代表,水位以太湖、无锡、陈墅和青阳水位为代表,水质以梅村大桥、荡口桥和中安为代表,见图4~图6。可发现,模拟成果与实测(或调查)结果基本吻合,相关参数可用于模型计算。

图4 水量率定过程线

图5 水位率定过程线

图6 水质率定成果

2.3 研究方案

(1)模型模拟年型选取

考虑采用不利来水、引水的情况组合,太湖流域1971年为枯水年,选取1971年作为模型模拟分析计算年型。

(2)流域引排水量

模型模拟计算过程中,太湖流域按照太湖及各片区代表站的特征水位进行沿江口门的引排调度。枯水年太湖流域沿江口门引江水量共150.56 亿m3,排江水量165.37 亿m3(含黄浦江排水量133.77 亿m3)。引排水主要集中在7月~9月,期间引排水量占全年的42%~55%。其中,流域上游的丹阳、常州等区域以引水为主,下游上海的黄浦江等河道以排水为主。太湖流域引江、排江水量见图7。

图7 太湖流域引江、排江水量分布示意图

(3)水环境治理方案

2007年太湖蓝藻爆发后,流域内各省市加大治理力度,采用分阶段治理,以削减污染负荷,第一阶段流域各省市削减污染负荷10.1%~12.0%,第二阶段在第一阶段基础上削减6.1%~15.0%。本文在此基础上,根据治理阶段的不同,提出水环境治理研究方案见表1。

表1 研究方案

3 结果分析

3.1 太湖流域排江水质变化分析

根据研究方案设置,模拟结果见图8。

图8 太湖流域水环境治理不同阶段排江水质浓度变化

方案一,即太湖流域水环境综合治理前,全年排入长江的COD、NH3-N、TP和TN平均浓度分别为20.17 mg/L、2.24 mg/L、0.54 mg/L和4.11 mg/L。

方案二,即第一阶段污染治理措施实施后,太湖流域全年排入长江的COD、NH3-N、TP和TN平均浓度均逐步降低至17.83 mg/L、2.00 mg/L、0.46 mg/L、3.55 mg/L。

方案三,即太湖流域第二阶段污染治理措施实施后,太湖流域全年排入长江的COD、NH3-N、TP和TN平均浓度进一步降低至14.21 mg/L、1.55 mg/L、0.36 mg/L、2.74 mg/L;表明本文水环境治理方案可有效降低水质污染程度,对太湖流域水质改善具有正面影响作用。

比较不同指标平均浓度变化趋势,四种指标均呈现不断下降趋势,但下降速度存在差异,其中COD平均浓度下降速度最为显著,其次分别为TN和NH3-N,TP平均浓度下降速度最为缓慢。对比水环境治理方案设置,COD、TN、NH3-N和TP整体减排量分别为67462 t、26451 t、11007 t和2136 t,COD减排量最大,其平均浓度下降速度最快,TP减排量最小,其下降速度最为缓慢,表明太湖流域水质浓度变化快慢与污染物减排量大小存在显著相关关系。

3.2 净入江污染负荷变化分析

根据太湖流域引排水量和水质浓度变化可以得到典型年净入长江的污染负荷量见图9。在污染治理前(方案一),对应COD、NH3-N、TP、TN各指标,由长江引入太湖流域的污染负荷分别是15.85 万t、0.59 万t、0.11 万t和1.88 万t;排入长江的污染负荷分别是36.55 万t、4.05 万t、0.97 万t、7.44 万t。太湖流域和长江之间,总体以太湖流域污染负荷排入长江为主,净入长江的负荷量约20.7 万t、3.46 万t、0.86万t、5.56 万t。经过第一阶段整治后(方案二),净入长江的负荷量约18.96万t、2.93万t、0.83万t、5.28万t。随着第二阶段污染治理深入后(方案三),净入长江的负荷量减少至约16.33万t、2.07万t、0.73万t、4.19万t,净入长江的污染负荷量减少明显。研究结果表明太湖流域水污染治理成效与长江水环境息息相关。

图9 太湖流域引排江污染负荷变化图

4 结论

本文以太湖流域为研究区域,建立一维水文水动力-水质模拟模型,通过研究太湖水环境治理方案,模拟分析太湖流域水环境综合治理对长江水环境的影响作用,取得如下结论:

(1)太湖流域水环境治理方案可有效减少流域污染物平均浓度,且污染物平均浓度下降速度与污染物减排量大小有较大关联。

(2)太湖流域水环境治理可有效减少入江污染负荷量,太湖流域上下游引排水条件、水文条件及水质状况均不同,流域上游主要以长江污染物入太湖流域为主,流域下游以流域污染物入长江为主。因此有针对性地强化太湖流域下游区域水环境治理和生态修复设施,有利于减少入长江污染负荷,保护长江水环境。

(3)太湖流域入江污染负荷主要与洪涝期间排水量增大有关,太湖流域加大污染治理后,流域引入长江水体,净化后再排入长江,一定程度上有利于长江水环境的改善,因此,在太湖流域内实施海绵城市建设、减少初期雨水污染和洪涝水集中排泄,有利于太湖流域与长江水环境治理。