中国钢琴作品和声风格综论(下)

——以《中国钢琴独奏作品百年经典》为例

2022-04-19张宏伟

文/ 张宏伟

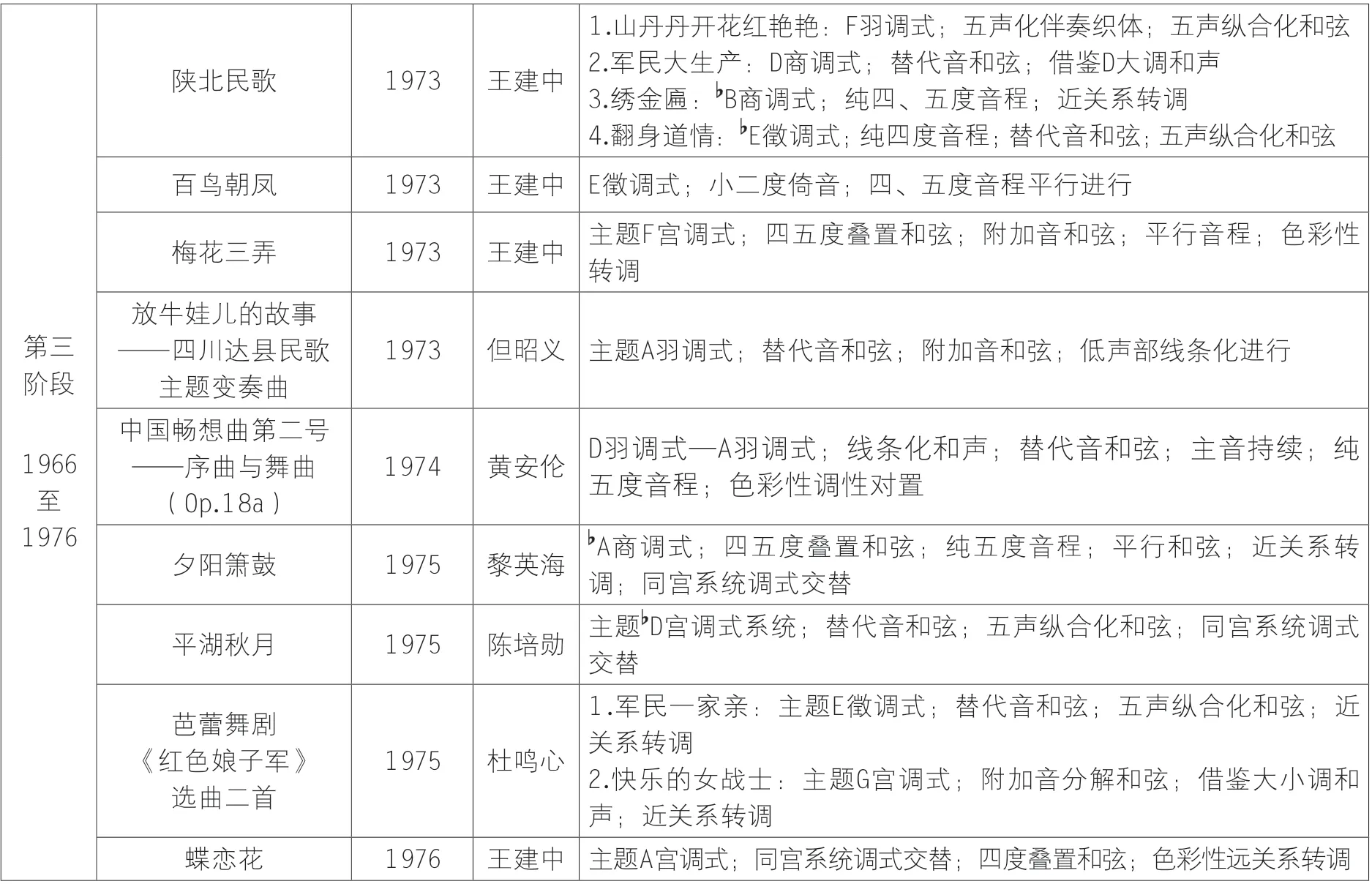

3. 第三阶段:1966至1976年

1966至1976年“是一个十分特殊的时期。西方的经典音乐和中国传统音乐全部以‘封、资、修’的标签被封杀,代之以八个样板戏,以及十几个以样板戏为依据进行的各种改编……以后逐渐扩大为革命歌曲和传统古曲的改编。”㉑这一时期的钢琴音乐创作沿着五声性调式与西方大小调和声体系相融合的方向继续推进。第三阶段由中国作曲家创作的代表性钢琴作品及主要和声技法如下。

表3

(续表3)

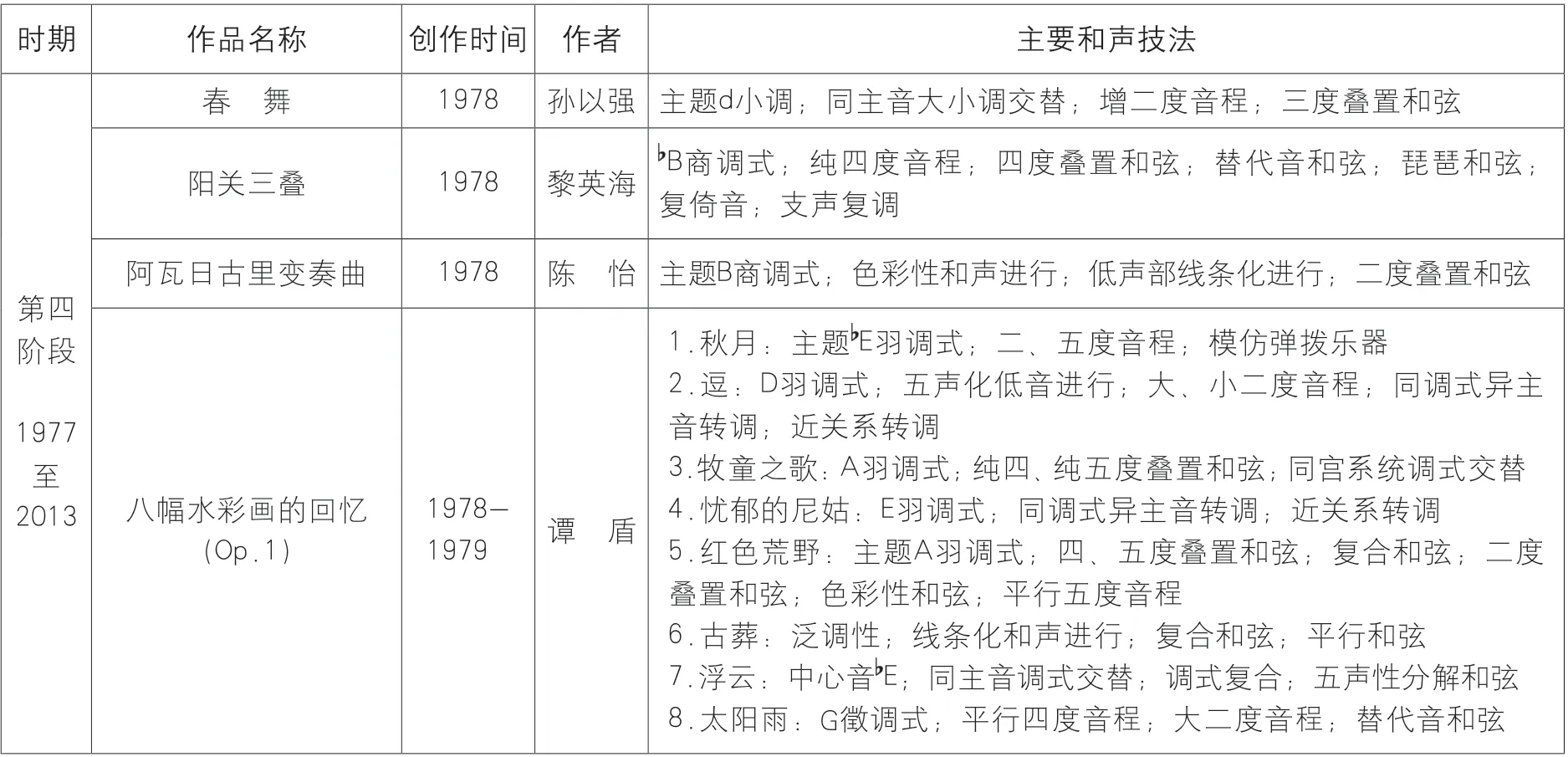

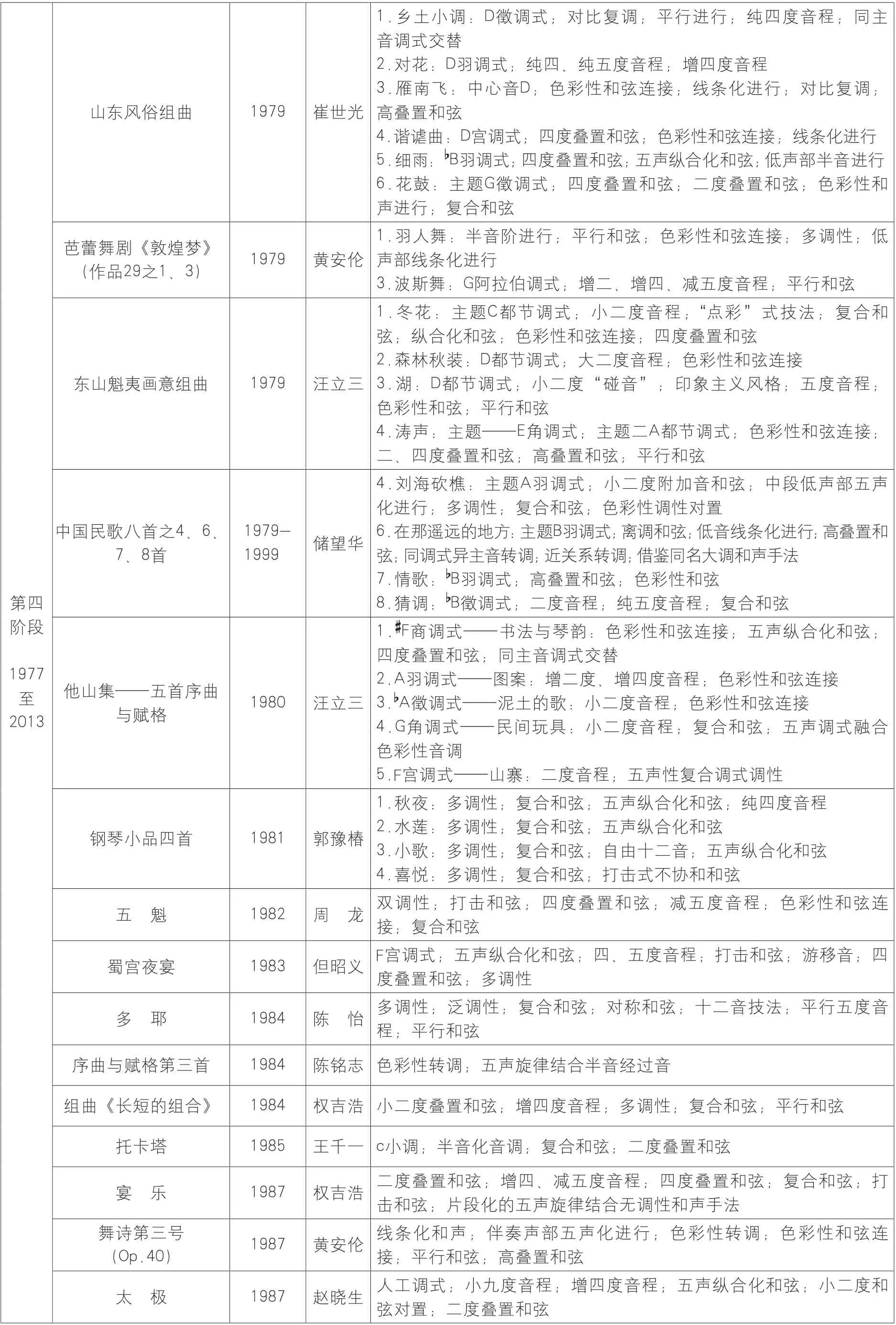

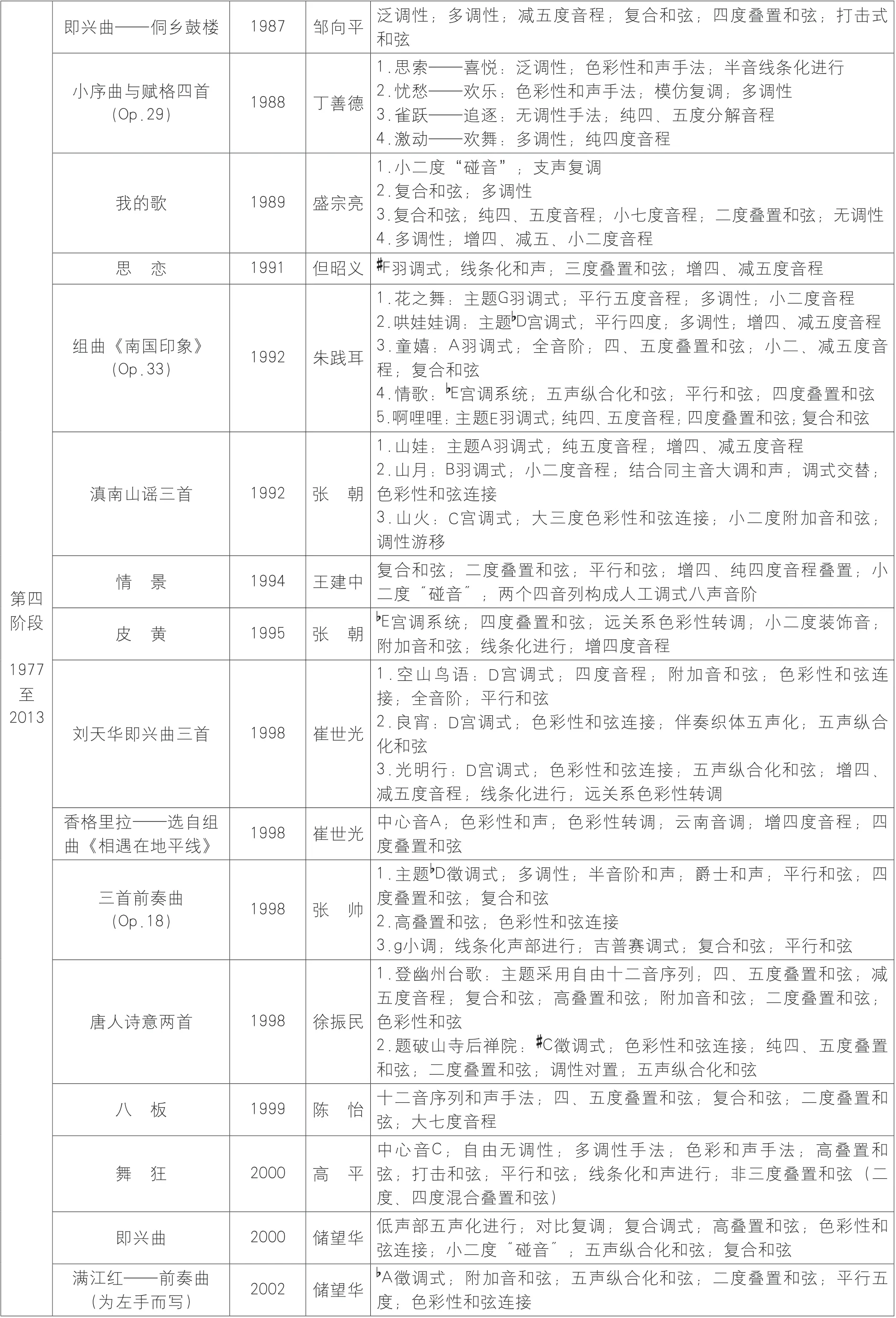

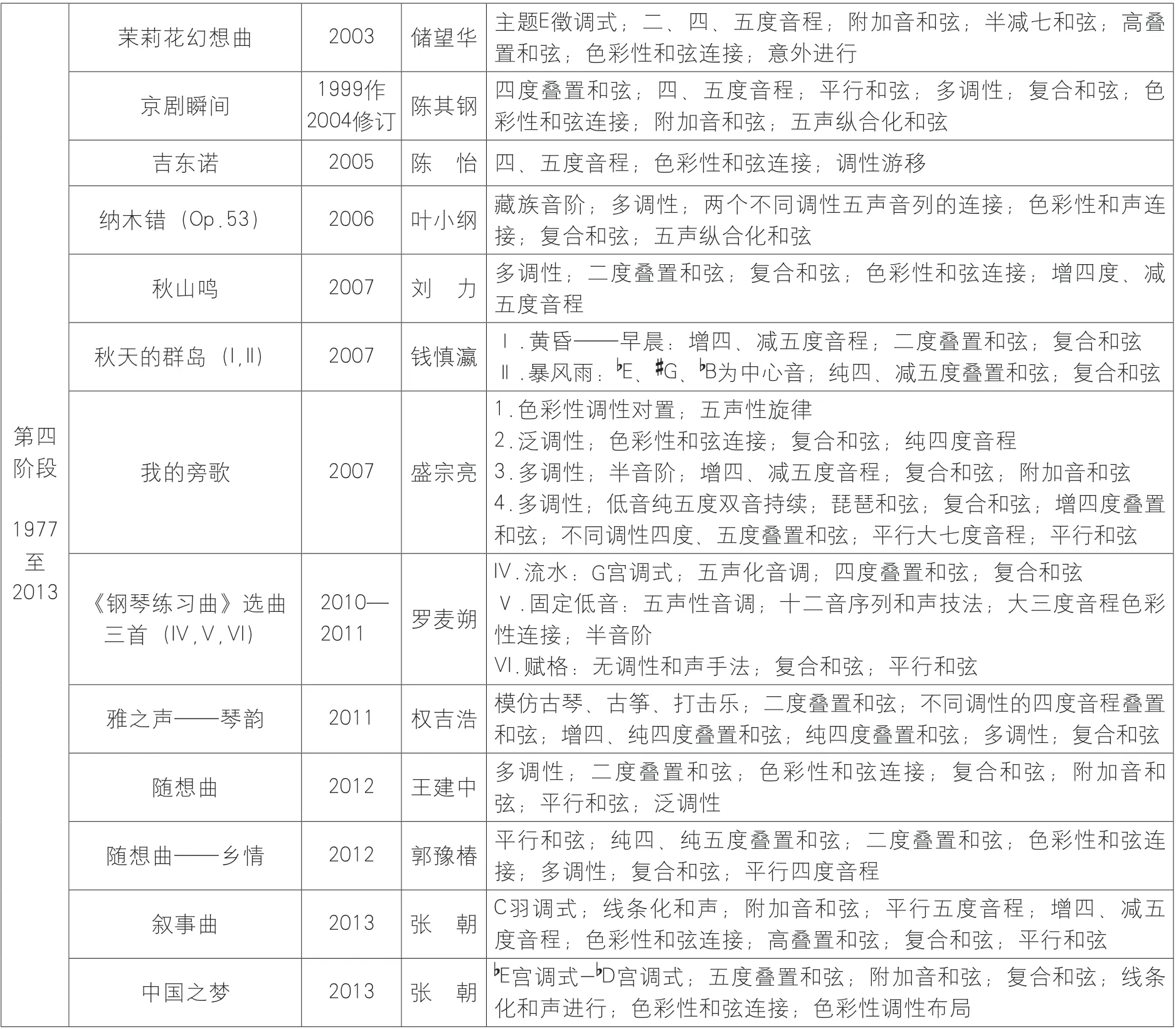

4. 第四阶段:1977年至2013年

从1977年开始,钢琴音乐创作迎来了第二个“春天”,这一时期作曲家们摆脱桎梏、勇于创新。改革开放后,国际间交流合作日益增多,新观点、新理念不断传入国内,促使该时期文艺思潮呈现多元化发展。与此同时,对钢琴音乐和声技法的探索也由以往“一花独放”向“百花齐放”的格局转变。从比较单一地结合西方传统和声的五声性调式和声风格,逐步转向综合运用多调性、泛调性、无调性、人工调式,以及音簇、四度和弦、高叠和弦等西方近现代和声手法的五声性调式和声风格。第四阶段由中国作曲家创作的代表性钢琴作品及主要和声技法如下。

表4

(续表4)

(续表4)

(续表4)

三、中国钢琴音乐和声风格的分类及特点

(一)中国钢琴音乐和声风格的分类

据笔者统计,《中国钢琴独奏作品百年经典》所选的104部(108首㉒)作品中,五声性和声风格的作品有100首,占总数的92.6%;非五声性和声风格作品8首,占总数的7.4%。其中,主要采用传统和声与五声性调式和声相结合的作品63首,占总数的58.3%;主要采用近现代和弦与五声性调式和声相结合的作品有37首,占总数的34.3%。1913至1976年创作的采用传统和声与五声性调式和声相结合的作品为49首,采用近现代技法与五声调式和声相结合的有6首,采用非五声性调式和声创作的作品2首。该时期融合传统和声的五声性调式与其他两种技法作品数量之比为1:0.16,由此可见,该时期主要集中于融合传统和声的五声性调式和声技法的创作。根据表1至4可知,融合传统和声的五声性调式和声技法比较集中在1913至1977年。这一时期的钢琴作品多为改编曲或创编曲,也有少量原创曲存在,由于其时代局限性,和声风格呈现出浓郁的五声性特点。作品大多借鉴欧洲传统和声体系原则,其和声手段相对单一,和声风格比较统一。1977年以后,采用融合传统和声的五声性调式和声技法的作品有14首,而借鉴近现代和声的五声性调式和声技法的作品有31首,其数量有较大幅度提升,采用非五声性调式和声创作的钢琴作品6首,数量一直较少。该时期融合传统的五声性调式和声与其他两种技法之比为1:2.64,这说明作曲家则更倾向于运用其他两种技法,特别是借鉴近现代和声的五声性调式和声技法作品。20世纪80年代改革开放,中国打开国门,面向世界,许多新作曲技法陆续传入我国。其中特别是西方的近现代和声技法为我国作曲家所吸收借鉴,丰富了音乐创作手段,极大推进了我国钢琴音乐的发展。

根据前文百余首钢琴作品的和声技法分析,笔者大致将中国钢琴音乐和声风格分为两种类型:五声性和声风格与非五声性和声风格。据不完全统计,自20世纪初至今,中国作曲家创作的钢琴作品已超过600首㉓。其中,绝大多数作品属于五声性和声风格,只有很少一部分作品是非五声性和声风格。另外需要强调的是,本文所提及的五声性调式特指中国传统五声性调式,其他民族调式(如日本都节调式等)均不包含其中。

(二)中国钢琴作品和声风格的特点

1. 五声性民族调式和声风格的特点

我国五声性民族调式和声是在借鉴西方传统及近现代和声理论的基础上,针对如何解决和声的民族风格而产生的。19世纪民族乐派作曲家创立的调式和声理论给予了我国五声性民族调式和声的研究以有益的启示。民族乐派的调式和声将本国的民族调式与传统和声的精髓相结合,形成独特的和声技法。民族乐派作曲家在创作中广泛运用民族民间音乐的宝贵遗产,探索富有民族特色的音乐语言,以体现本民族风格。我国作曲家在借鉴民族乐派的调式和声理论基础上,深入研究本国的传统音乐,探索其独具特色的和声素材,并将其与西方传统及近现代和声相融合,丰富了五声性调式和声的技法。总体来说,五声性调式和声风格既具有鲜明的中国传统音乐的特征和五声性调式和声特征。

(1)具有中国传统音乐的典型特征。“和声作为音乐的一种表现手段,它与音阶、调式、律制、音调等音乐基本要素密不可分。”㉔中国传统音乐大多是单音思维,而西方音乐则是多声思维。二者在结合的过程中,经历了移植、融合、重构等过程。从一开始直接将五声性旋律嵌套进西方和声体系中,到逐渐注重民族音调与西方技法的细致融合,再到完全融合、重新建构作品的过程中,作曲家从中国传统音乐自身出发,将旋法、调式、结构,以及器乐演奏技法等诸多要素与西方作曲技法充分结合。单从和声角度而言,中国传统音乐的旋法、结构具备和声结构功能属性;传统五声性调式直接影响和声的配置方法;而器乐演奏技法则影响了作品的和声性织体结构。

第一,旋法与结构。旋法建立在一定的调式体系上,其突出特点为“四度三音列”结构。所谓四度三音列,是由一个大二度音程加一个小三度音程组合而来的,这一组合在中国传统作品中屡见不鲜,中国钢琴作品的创作也需要参考这一重要的特征。“四度三音列”手法在储望华的《二泉映月》等作品中有所呈现。解决传统音乐的旋法问题后,应考虑旋律的发展问题。中国传统音乐的旋律发展手法有很多,如:合头、合尾、鱼咬尾、隔山应、涡云(行弦)、过板掏、双叠翠(学舌)、顶嘴等。㉕所谓合头,即开头相同;合尾,即结尾相同;鱼咬尾,即“叠入”;隔山应,即再现。陈培勋的《双飞蝴蝶主题变奏曲》㉖的主题材料选取广东小调“双飞蝴蝶”,在作品开始的位置即运用了“加尾”“鱼咬尾”“隔山应”等手法,其结构对和声的影响也较为显著。如“鱼咬尾”结构,既是上句的结束,也是下句的开始,这就要求该处需要具备稳定与不稳定两种因素。出于对和声结构功能的考虑,作曲家为该处配置了功能上比较稳定的主和弦,而和弦结构则采用不太稳定的六和弦形态,以达到最终效果,与“鱼咬尾”理念相契合,这正是传统结构对和声配置的影响。

中国传统音乐主张“形散神聚”,这就决定了其结构不会像西方音乐作品那样方整。“中国传统音乐偏重于采用在统一基础上呈现对比的原则,常以渐变的方式来展开乐思,讲求自然、顺畅的变化。”㉗作品结构比较模糊,各段落之间的层次不太明确,发展趋势多呈现渐变性。相比西方音乐,传统音乐结构更具开放性。在中国传统音乐作品中,最常用的结构是唐大曲结构,其布局呈现:散——慢——中——快——散的结构特点,一部分中国钢琴音乐作品直接采纳了这种曲式。如赵晓生先生创作的《太极》。该作品从“两仪”音——C、D出发,经过周密安排,将音乐逐步发展为“四象”“八卦”乃至“万物”,又从“万物”逐渐回归“两仪”音,这充分体现了太极阴阳之间的转化,揭示了事物发展的内在规律,亦即“分久必合,合久必分”。还有一些作品则是在遵循唐大曲原则的基础上,对其进行适当的改造。如陈其钢的《京剧瞬间》,该作品融合了西方变奏曲式原则与中国唐大曲结构,既可以保证作品彰显足够的“中国风味”,又可以采用西方变奏技术更好地塑造京剧形象,可谓一举两得。

第二,调式特征。五声性调式是中国传统音乐的重要组成要素,我国传统五声性调式包括五声调式和以五声为主的六声、七声调式。在五声性调式旋律中,宫、商、角、徵、羽五个正音占主导地位,清角、变宫、变徵、闰四个偏音主要起装饰和润色的作用。在五声性调式旋律的发展中,转调手法有其自身的特点。“在我国的传统乐学理论中,将调发展手法归纳为‘旋宫’(移宫犯调)与‘转调’(同宫犯调)两种类型。移宫犯调,即不同宫系统的调性转换,亦即现代概念的转调。其时,宫音位置发生转移,而主音或调式可能同时变化,也可能不变。同宫犯调,即同宫系统的调式转换或交替。其时,只改换调式的主音,而不改变宫音及调式音列。”㉘简单来说,移宫犯调即谱面上的调号发生变化,调式可以改变,也可以不变,如F羽调转到D 商调。同宫犯调只换主音,不改调号,如C 宫调转到a 羽调。在中国钢琴作品中,移宫犯调和同宫犯调现象屡见不鲜,如朱践耳的《序曲二号〈流水〉》第1 至13 小节,C 羽调式转向F 羽调式为移宫犯调;陈培勋的《平湖秋月》开始段落采用D 宫调系统下的宫调式、徵调式、羽调式同宫犯调。

第三,器乐演奏技法。中国传统乐器的演奏技法是影响和声民族化探索的一个重要组成部分。为了使钢琴作品更具中国“神韵”,作曲家在和弦结构、和声织体结构等层面做出了一系列探索。从1949 年一直到20世纪70 年代末,我国涌现出非常多的钢琴改编曲(唢呐改编曲、二胡改编曲及古筝改编曲等),这些作品充分借鉴了中国传统器乐演奏的技法,至今仍被作曲家所使用。如:储望华的《二泉映月》中模仿二胡揉弦和滑音、王建中的《百鸟朝凤》中模仿唢呐的四(五)度音程效果、黎英海的《平湖秋月》模仿古筝、《京剧瞬间》中随处可见的“琵琶”和弦,以及陈怡的《多耶》中模仿芦笙的平行四六和弦,等等。这些作品在创作时均充分考虑到传统乐器的演奏技法特点,根据每件乐器不同的奏法、独特的音响效果,在钢琴上设计不同的和声性织体,以谋求相似的实际演奏效果,均取得了很好的音响效果。

(2)具有五声性调式和声的特征。五声性调式和声主要是在西方传统、近现代和声技法基础上,进行五声性的民族化处理,使之与我国五声性调式相融合。其主要特征如下。

第一,和弦结构中的五声性因素。

囿于五声性音阶与西方七声音阶的差异,中国钢琴作品使用的三度叠置和弦结构较西方有所变化发展。为了更好地体现中国钢琴音乐的民族特征,作曲家、理论家在和弦结构的探索中做出了不懈努力。其中,最具民族特色的和弦结构有:附加音和弦;传统四、五度结构的和弦;五声纵合化和弦等。

附加音和弦是作曲家最初进行中国和声民族化探索的一项尝试。所谓“附加音和弦”,顾名思义,就是在一个三度叠置的和弦中加入一个不需解决的和弦外音,由于原和弦的结构不同,附加音的情况也不尽相同。一般来说,大三和弦的附加音为根音上方的大六度音,小三和弦的附加音为根音上方的纯四度音或小七度音。通常来说,附加音只起润色作用,不具有功能意义。如:张朝的《叙事曲》第223至230小节,左手分解和弦多为附加音和弦,但其和声功能依旧清晰可辨。再如:贺绿汀的《摇篮曲》、王建中的《浏阳河》等。

在某些西方音乐理论家看来,四度叠置的和声手法应属于近现代和声技法中的一种,名声斐然的“神秘和弦”便采用这种手法。而五度结构在西方看来更是叛逆,和声学明确要求“不许平行五八度”,因此该结构在西方传统作品中亦不常见。由于四度、五度音程在音响效果上比较纯净、和谐,因此在我国和声民族化的探索过程中,被作曲家大量运用。王震亚在《五声音阶及其和声》中提到,五声音阶中的相邻音为级进,形成和弦的手法是“隔一阶取一音”㉙。按照这种办法,从商、角、羽等音上建立的和弦即是四度叠置的和弦。1955年江定仙在《和声运用上的民族风格问题》㉚一文中也赞同将小三度看作自然级进。认为四度叠置与五度叠置手法是和弦的一种补充手段,其色彩意义更强。在实际作品中,四度、五度和弦可以单独使用,也可以组合使用。既包括四度、五度的音程进行,也包括四度叠置和弦、五度叠置和弦及混合排列和弦等。王建中的《百鸟朝凤》、陈培勋的《思春》、瞿维的《花鼓》、丁善德的《托卡塔(喜报)(Op.13)》等作品中均运用了四度、五度结构的和弦。

“把横向的调式音列、旋律音调予以纵向的结合,使之构成和声形态,即形成纵合性结构的和声方法。”㉛五声纵合性结构的和声方法,是以五声调式中各种音程的纵合作为和弦结构基础的和声方法。“这种和声方法的着眼点,主要在于和弦的组成音与五声性旋律音调在整体上保持一致,但并不拘泥于和弦与旋律的同步进行。”㉜五声纵合化和弦是五声性调式的体现,和弦结构可以是五声调式音的结合,也可以是五声性六声、七声调式音的结合。和弦音可以与旋律的调性相同,也可以与旋律的调性不同。桑桐在《五声纵合性和声结构的探讨》㉝中,详细论述了五声纵合性和声的应用方法,该文章具有较高的理论价值。使用五声纵合化和声可以让作品的民族风味更纯正,五声纵合化和弦其本身不具备强烈的功能属性,因此,使用这种技法创作的作品风格较行云流水。如:郭豫椿的《水莲》,每当刻画水的形象时,第三、四声部就采用五声纵合化的和声方法。值得一提的是,这首作品只有1小节。作曲家试图用延绵不断的音调,来刻画水莲的形象。在我国,莲花寓意高洁,所谓“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。中国许多文人墨客爱莲,在某种意义上讲,莲花也可以反映出古时文人逍遥、洒脱、不羁的品性。全曲犹如中国水墨画一般,安静,但又沁人心脾;绵延,却又稍纵即逝。作品中运用的五声纵合化和声手法更好地表现了这种意境。再如:桑桐的《内蒙古主题民歌小曲七首》、储望华的《二泉映月》等。

第二,和声进行中的五声性因素。

“功能体系不只是在大、小调中才有,它既然是依据环绕主音(主和弦构成音)的音调基础及客观的音响力度现象而结合调的逻辑所形成的体系,就带有普遍的共同性,存在于任何调式中。”㉞我国钢琴作品中的和声进行在保持功能性的同时,还应充分考虑调式的特点。如:宫调式中的下属和弦是在偏音上构成的,通常用VI级和弦替代;角调式的属和弦为建立在变宫上的减三和弦,在实际使用中,这个和弦通常被商和弦所替代。如:张朝的《中国之梦》,引子的和声进行为E宫调式I——VI——V的和声进行。VI级和弦替代下属和弦。另外,与传统和声结合的中国钢琴作品中,线条化的和声进行其低音声部也多服从于五声性调式的特征,突出宫、商、角、徵、羽五个正音。如:储望华的《二泉映月》第5至8小节,低声部进行为C-B-A- G- F-E- C-B,其中, C-B- G- F-E是五声化的低音进行,A音为经过性的偏音。

第三,转调、复合调式调性中的五声性因素。

借鉴中国传统乐学理论中转调手法,中国钢琴音乐的主要转调手法包括:“以宫为商、角、徵、羽”“以商、角、徵、羽为宫”“变宫为宫”“清角为角”“变徵为宫”等。如果按照调性关系来说,“以宫为徵”和“以徵为宫”属于近关系转调;“以商为宫”和“以宫为商”属于较近关系转调;其他则属于远关系转调。调式调性的明确只需确立宫——角大三度关系即可。黎英海在《汉族调式及其和声》中指出,利用宫角大三度关系即可确定调式调性㉟。王震亚在《五声音阶及其和声》中也阐明了这个问题。除此之外,王震亚认为,“五声音阶的转调只须要半音关系”㊱。就是说从角进行到清角,就已经转调。对于融合传统和声的中国钢琴作品而言,运用最多的转调手法即“以宫为徵”和“以徵为宫”两种近关系转调,其次是“以宫为羽”“以宫为角”,以及“以角为宫”等着意于色彩性的转调手法。

复合调式调性,即在一个音乐片段中,其纵向结构涵盖两个或两个以上不同的调式调性。使用该技法可在同一片段中塑造两个甚至多个不同的形象,使音乐表象更深刻,形象塑造更真实。在中国钢琴作品创作中,作曲家常将西方近现代复合调式调性手法进行五声性处理,将两个或两个以上的五声性调式进行复合,以塑造独特的音乐形象。常见的复合调式调性手法包括:异调式、同调性复合;同调式、异调性复合;异调式、异调性复合;五声调式与其他调式调性复合等手法。其中,前三种用法较普遍。如:陈其钢《京剧瞬间》引子处E羽与E羽小二度调式复合等。

第四,色彩和声手法中的五声性因素。

19世纪末20世纪初期,作曲家逐渐摆脱了传统和声的桎梏,在和声音响上求新求异,以色彩作为创新的动力,逐步形成色彩和声。这一时期的代表作曲家有:德彪西和拉威尔。和弦(和音)的结构决定了其色彩,色彩和声就是将和弦的色彩性发挥至极致。色彩和声最突出的两种和声手法是平行和弦进行与色彩性和弦连接。

色彩性的平行进行,强调声部之间的横向联系,主要分为两种类型:平行和弦进行与平行音程进行。在中国钢琴作品中,作曲家所采用的平行和弦与平行音程进行均是五声性的,和弦结构多为附加音和弦、替代音和弦、“琵琶和弦”、四度和五度叠置的和弦等;音程结构也多为纯四度、纯五度等。如:陈其钢的《京剧瞬间》第4小节,高声部和中声部就是两组平行“琵琶和弦”进行,第6小节高声部的也是平行“琵琶和弦”进行。张朝的《叙事曲》第51至69小节,上声部的纯五度音程F- C向下方二度平行进行。当然还存在某些其他结构的平行进行,这些和弦同样是五声性的。

色彩性和弦连接可以将同结构的和弦按照一定的低音逻辑连接起来,也可以进行某些“非常规”的和弦连接。这些“非常规”的和弦连接通常包含:根音三度(六度)、增四度(减五度)进行等。其和弦结构亦采用民族化的和弦结构。色彩性和弦连接手法更像是和声的意外进行,在和声转换时,突出其新颖的效果,以达到作曲家求新求异的目的。试举一例,陈其钢的《京剧瞬间》第237小节,附加音和弦C+6和弦到附加音和弦F+6和弦的连接为增四度色彩性和弦连接。值得一提的是,在第237小节处,C+6到F+6的进行是作为该曲的终止式出现的。与古典和声V级到I级的终止进行不同,陈其钢的《京剧瞬间》通过精心的安排,以增四度的和弦连接取代了传统四(五)度的终止进行,并取得了极好的实际效果,这是色彩性和弦连接的成功尝试。

第五,十二音序列体系和声技法及人工调式和声手法中的五声性因素。

伟大的作曲家阿诺德·勋伯格创立了十二音序列体系,该体系以半音为基础,12个半音均处于平等位置,不存在从属关系。在音列的进行当中,12个半音皆出现一次后才可以重复,在各音的进行中,不允许出现任何呈示调性的片段。中国作曲家所创作的钢琴作品大多含有五声性音调,因此,在实际创作过程中,常采用自由十二音序列,或者对十二音序列进行适当改造。郑英烈在《十二音技法在中国音乐作品中的运用》㊲一文中提到,众多中国作曲家“采用五声性序列”的手法进行创作。如:《多耶》中,部分段落采用了十二音序列体系的原则。第74至85小节左手伴奏部分,从左到右,从上到下依次出现C、 B、 D、G、 F、F、 E、A、D、B、E、 G这12个半音。由于作曲家悉心的声部安排,在音调的进行过程中出现了C- B-G-F-E的五声性音调。

人工调式和声手法是20世纪比较独特的一种和声手法,作曲家根据自己创造的音列进行创作。比较典型的代表人物是巴托克、周文中等。20世纪出现了全音增调式、八声减调式等多种人工调式。这种和声手法给人带来意想不到的效果,其和声风格是奇异、多变的。中国作曲家将人工调式和声手法与中国传统五声性音调相结合,创作出了具有独特中国风味的人工调式。有的作曲家将中国五声性音调十二音序列化,使作品具有五声性特点,如王建中《情景》中运用的五声性八声音阶。

2. 非五声性调式和声风格特点

非五声性调式和声风格是指由中国作曲家创作的,采用西方和声技法的钢琴作品表现出的和声风格。这一风格的作品,在1976年以后的钢琴音乐创作中比重逐步提高,但较之五声性调式和声风格还是凤毛菱角。在百首经典钢琴作品中,有的采用其他民族调式和声,有的采用传统和声,还有的采用近现代和声手法。非五声性调式和声又可细分为两个方面。

(1)运用西方作曲技法,体现中国传统音乐意蕴。“中国风格”钢琴作品具有很大外延,不仅包括“结合五声性”音调的钢琴作品,也应包括“非五声性”音调的钢琴作品。叶纯之在《再论“中国风格”——从〈中西杯〉比赛谈起》一文中提到,表现中国风格可以“从另一种角度来反映中国的民族精神”㊳。即采用全新的创作技法,从韵味上体现中国的风格。如:赵晓生《太极》虽然不是五声性的,但具有浓郁的中国意蕴。

(2)采用纯粹西方作曲技法。纯粹采用大小调功能和声手法、线条化和声手法、色彩性和声手法,以及其他各种近现代和声手法创作的作品,虽由中国作曲家创作,但从风格角度来说,与古典主义时期、浪漫主义时期、印象派及20世纪创作的纯西方作品大致相同。如:赵元任的《和平进行曲》、高平的《舞狂》。在百首钢琴作品中,有的作曲家采用了其他民族调式进行创作,以表现特有的情绪和内容。如:张帅的《前奏曲》第三首第38小节处的a吉普赛调式,其独特的调式色彩成为全曲的亮点。

因上可鉴,《中国钢琴独奏作品百年经典》的这百余首作品中,绝大多数是五声性调式和声风格,而少数非五声调式和声风格也能反映出中国传统文化的精髓。五声性调式和声风格从音乐素材上体现了中国风格,而非五声性调式和声风格从意蕴上体现了中国风格。通过对百余首钢琴作品的和声技法分析可知,近百年来中国钢琴作品的创作呈现出浓郁的“中国风格”。“音乐上的中国风格,应当是中华民族精神、文化、品格的音乐化形态。”㊴近百年来中国作曲家的钢琴音乐创作基本践行了这种创作观念,在某种意义上体现出了文化价值取向。所谓“民族的就是世界的”,将中国传统音乐的基本形态及精神实质与西方和声技法相结合,最终融汇到钢琴音乐创作中,创作出独具中国风格的钢琴音乐作品,从而使得中国钢琴音乐走向世界。这对于研究整个中国钢琴音乐和声风格及其发展脉络、探究新的和声技术手法具有一定的理论意义。通过分析百年来中国钢琴音乐的和声风格,有助于深化对“和声风格”的认识与把握,这对当今和声教学、中国钢琴音乐创作同样具有一定的现实意义。中国钢琴音乐创作历经百余年,其中也有部分享誉世界的精品,但与已有几百年历史的西方经典钢琴音乐相比,无论在数量上还是整体质量上,尚有差距。笔者借此文抛砖引玉,希冀有更多的同仁从事该领域的研究,从而更好地促进中国钢琴音乐的发展。(全文完)

注 释:

㉑李名强、杨韵琳、巢志珏、姚世真,《中国钢琴独奏作品百年经典(1913-2013)》,上海音乐出版社,2015年,“序言”。

㉒根据《中国钢琴独奏百年经典》的统计,罗麦朔的《练习曲三首》、张帅的《三首前奏曲》各算1首作品,但根据实际风格需要,笔者将其各按3首作品来统计,因此,总数应为108首。

㉓杨燕迪,《让钢琴说中国话》,《钢琴艺术》,2015年第11期,第55页。

㉔王安国,《现代和声与中国作品研究》,西南师范大学出版社,2004年,第8页。

㉕廖胜京,《旋律中的各种逻辑关系》,星海音乐学院学报,2006年6月第2期,第45至46页。

㉖《中国钢琴独奏作品百年经典(第2卷)》,上海音乐出版社,2015年,第58至65页。

㉗王耀华,《中国传统音乐结构的思维方式、创作方法及其特点》,中央音乐学院学报,2010年第1期,第44页。

㉘樊祖荫,《中国五声性调式和声的理论与方法》,上海音乐出版社,2003年,第183页。

㉙王震亚,《五声音阶及其和声》,上海文光书店,1949年。

㉚《和声的民族风格与现代技法》,人民音乐出版社,1996年,第1至34页。

㉛同注㉘,第103页。

㉜同注㉘,第103页。

㉝《和声的民族风格与现代技法》,人民音乐出版社,1996年,第298页。

㉞黎英海,《汉族调式及其和声》,上海音乐出版社,2001年,第124页。

㉟同注㉞,第11至12页。

㊱同注㉙。

㊲郑英烈,《十二音技法在中国音乐作品中的运用》,《音乐研究》,1986年第2期,第23至34页。

㊳叶纯之,《再论“中国风格”——从〈中西杯〉比赛谈起》,《人民音乐》,1988年第1期,第4页。

㊴魏廷格,《“中国风格钢琴比赛”观感》,《人民音乐》,1988年第2期,第14至15页。