丝绸之路上的龟兹琵琶(二)

2022-04-19周菁葆

周菁葆

(接上期)

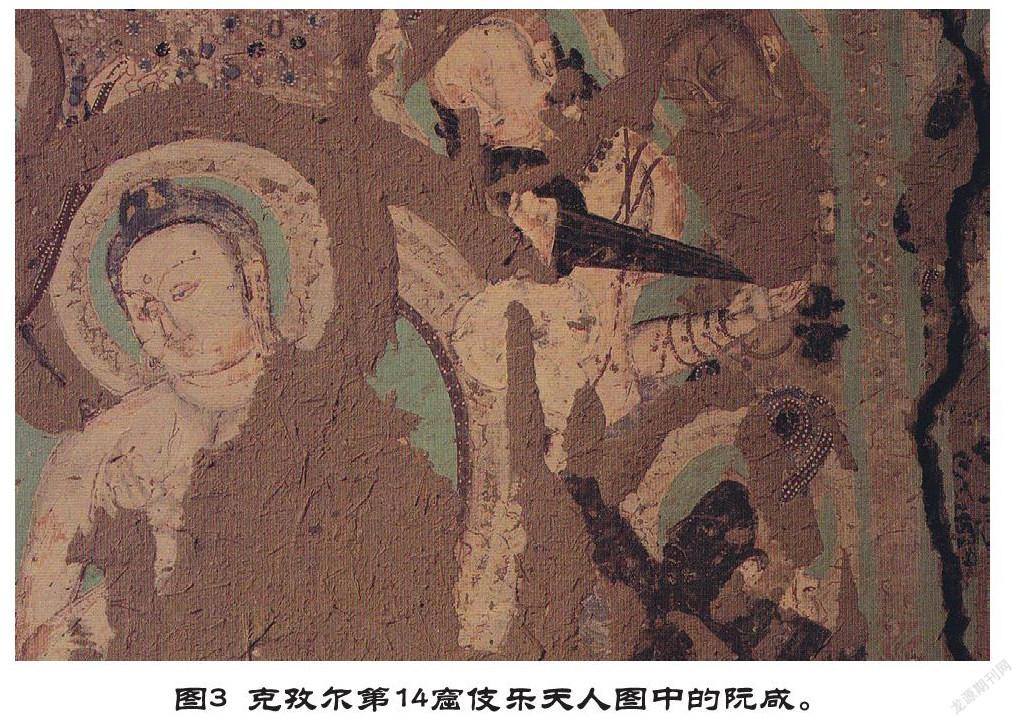

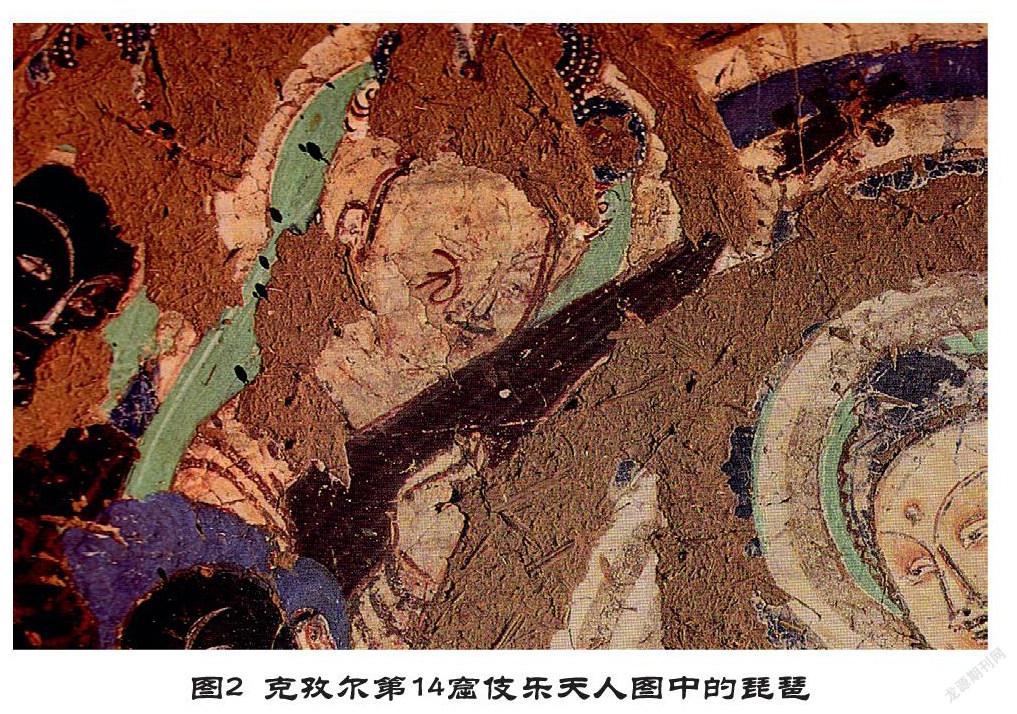

2.克孜尔第14窟伎乐天人图中的琵琶

第14窟为一面积不大的方形窟,由于洞窟位置较高,破坏不甚严重,尤其窟顶壁画保存较好。根据该窟壁画的题材内容及绘画风格,参照毗邻洞窟碳-14测定数据,证明该窟应属克孜尔中期洞窟。

释迦牟尼成佛后,为度众生,四处弘扬佛法,表现说法度众的绘画,通常称为说法图。说法图在龟兹石窟中多绘在主室的两壁,构图较大,人物众多。形式是以佛为中心,四周围绕相关的人物,其排列规律是:佛两侧最上部为天人,包括梵天、帝释天等地位很高的天人,天人中常绘出伎乐天人;中部为四众,即佛的出家与在家弟子;最下部为被度化的人物和事件。伎乐天人有的执乐器,有的舞蹈,形态生动活泼。伎乐天人的作用是烘托佛的伟力,颂扬佛说法的功德,同时又在视觉上产生艺术感染力。说法图是龟兹石窟表现伎乐的主要所在之一(图2)。

该窟主室左壁为说法图。图中紧靠佛右侧弹五弦琵琶的天人,头戴三珠冠,双手抱一五弦琵琶,面颊紧贴琴身。五弦琵琶长21.5厘米,琴首5个琴轸清晰可见,琴身上隐约可见3根琴弦。天人左手握琴颈,右手拨弄琴弦。此五弦琵琶音箱较窄,琴身较长,是五弦琵琶早期形态,与印度阿牟拉瓦底石雕造像上的五弦琵琶形制接近(图3)。

在另一幅说法图中,佛左上方有一伎乐天人,手执阮咸在演奏。阮咸为曲颈,琴轸4个,音箱为圆形,琴杆上窄下宽,似与音箱连成一体。此种形制的阮咸在龟兹石窟晚期壁画中出现较多。龟兹石窟壁画中的阮咸,大致分为两类:一类为早期阮咸,特征是直颈、音箱大、琴杆细,整个体积较大;另一类为中期阮咸,特征是曲颈、音箱较小、琴杆为梯形。

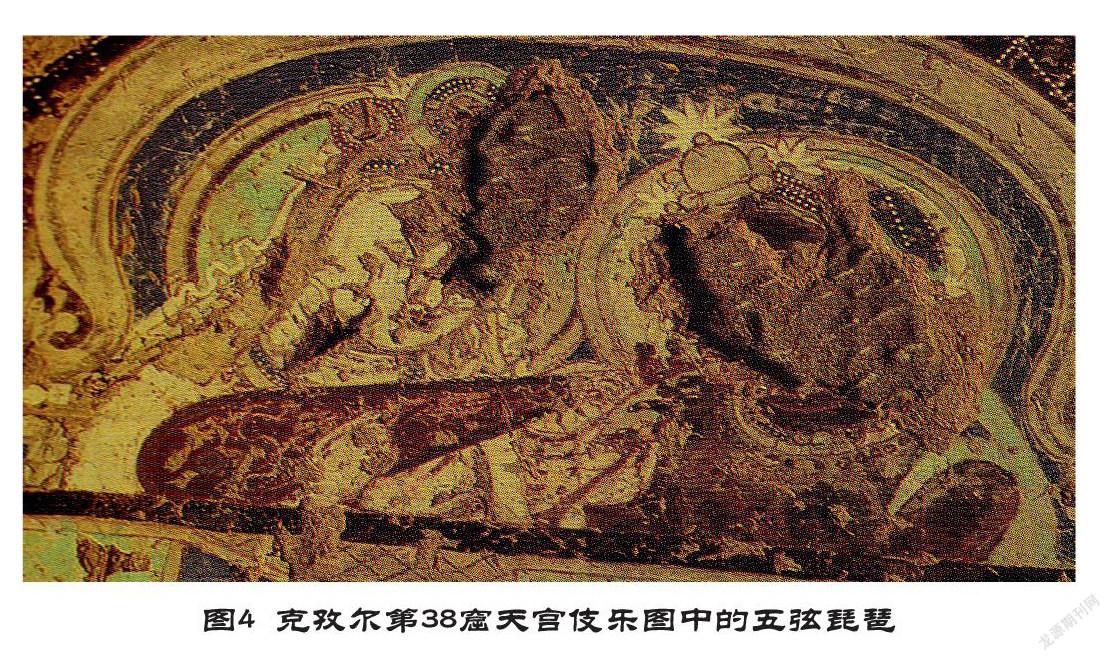

3.克孜尔第38窟天宫伎乐图中的琵琶

第38窟为龟兹石窟中典型的中心柱式洞窟,现前室已毁,仅剩主、后室。该窟绘画精美,内容丰富,券顶菱格构图内,交叉绘有本生故事与因缘故事图,颇具特色:最引入注目的是主室两壁上的“天宫伎乐”:本世纪初德国探险队考察克孜尔石窟,见该窟绘有天宫伎乐,将该窟命名为“音乐家合唱洞”,从此誉满海内外,日本人称其为“乐天窟”。国内外音乐家对该窟十分关注,多有研究文章发表。该窟还为考古学家、美术学家、历史学家所重视,对其进行综合研究。1981年北京大学考古系曾从该窟撷取标本,进行碳-14测定,其年代约为公元4世纪。

该窟两壁的壁画由“说法图”和“天宫伎乐图”共同构成。天宫伎乐图位于说法图上方,每壁7组14人,两壁合计14组28人。天宫伎乐表现的是佛教“天界”中天主帝释天所辖的忉利天宫中“胜景妙乐”和弥勒菩萨居住的“兜率天”内“竞起歌舞”的欢娱景象。38窟主室前壁上方为“弥勒兜率天说法图”,故此“天宫伎乐”与弥勒有密切关系。

两壁14组天宫伎乐排列顺序,是根据佛教右旋礼佛观像的原则,即从主尊佛的右侧为始,绕中心柱经后室至佛左侧为终。每组伎乐均由一男一女组成,肤色一棕一白。佛教艺术中天宫伎乐大都是现半身于天宫建筑上表演各种乐舞姿态,成为一种规范形式(图4)。

佛右壁第一组天宫伎乐图中,男伎戴三珠冠,耳饰大耳环,手执一弹拨乐器,其形制很特殊,琴身很短,琴杆在上部。学术界有称“里拉”,有称“乌德”,亦有的认为是五弦琵琶,尚无定论。

右壁第三组天宫伎乐图,男伎戴珠冠,饰有项环、臂钏等。手中执阮咸,阮咸体颜色脱落,但轮廓尚清楚。伎人左手按弦,右手执一拨片在弹奏。女伎戴花鬢,双手执横笛吹奏。其左肩高耸,身向左摆,是一个边奏边舞的姿态。二伎乐头部相靠,似作情,在交流。

右壁第六组天宫伎乐图中,男伎抱一五弦琵琶在弹奏,琵琶头部仅见四轸,比例不确,可能因空间窄小,画师加以改动;似琴身下部有音孔花纹,琴身上尚可见琴弦。女伎脸部破损严重。

左壁第一组天宫伎乐图,是本窟天宫伎乐中保存较好的一幅。男伎除珠冠破损外,基本完好。他双手执五弦琵琶,右手捏一弹片在弹拨琴弦,左手握琴颈,指在按弦。琴身上的音孔、装饰等略略可见。

4.克孜尔第38窟说法图中伎乐天人使用的阮咸

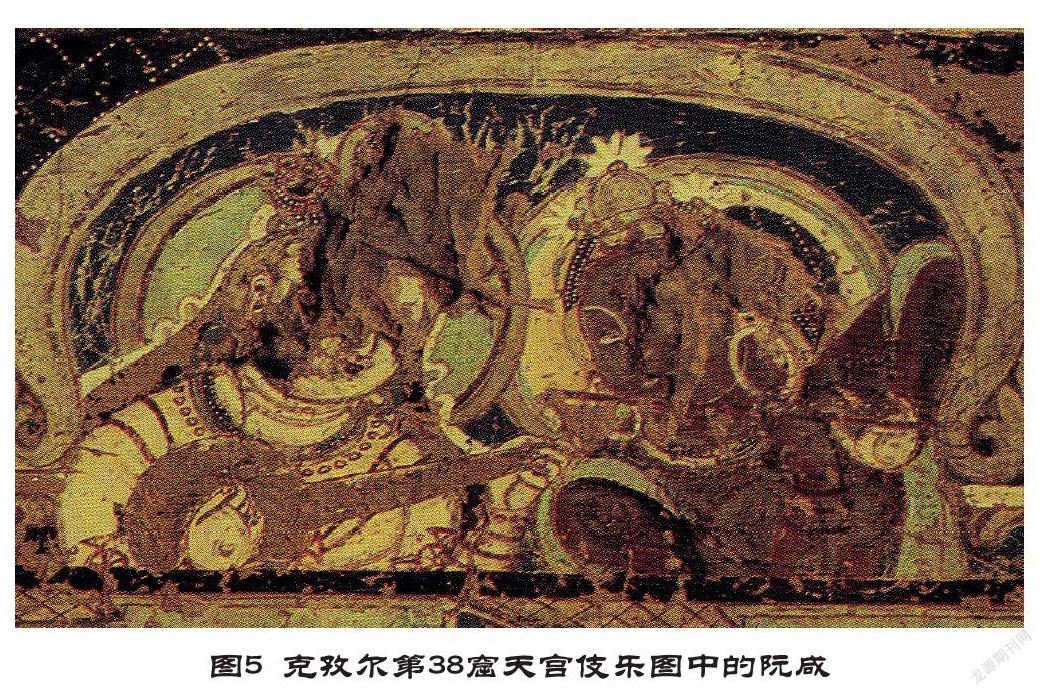

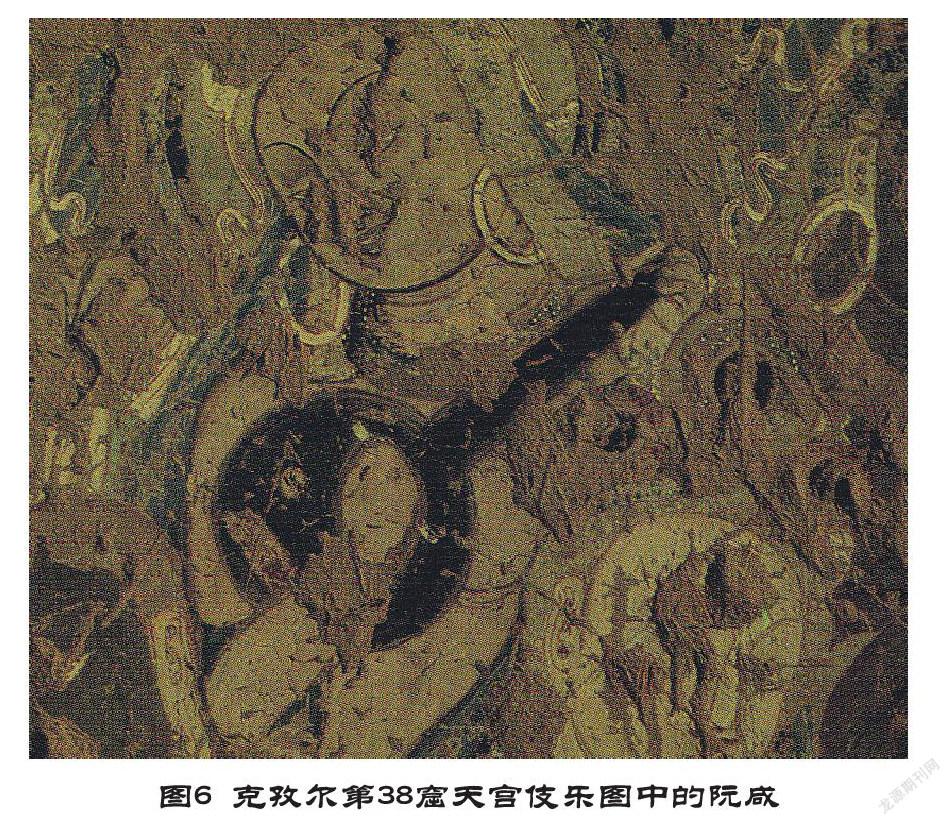

克孜尔第38窟主室右壁、左壁各绘有3铺说法图,每铺中央为坐佛,两侧为天人、四众和受度化的人物。每铺间没有隔栏,以人物方向为界,但又有交叉。

右壁的一铺说法图中有一弹阮咸的伎乐天人。伎乐头戴珠冠,披帛带,带大耳环,手抱阮咸。阮咸音箱呈正圆形,覆手、音孔均绘出。伎乐右手执一白色弹片,左手按弦。琴首部分已脱落,阮咸长约50厘米。伎乐微笑回首,与左侧伎乐作交流状。

右壁靠近甬道的另一铺说法图中也有伎乐天人。左侧为吹筚篥者,伎乐面部破损,筚篥上部已毁,但吹奏姿态尚可窥见。右侧伎乐弹五弦琵琶,琵琶长约60厘米,音孔、装饰图案尚可看出(图5、图6)。

左侧壁的三铺说法图中也有伎乐天人多身。其中一身奏阮咸的伎乐图像较好。天人头戴三珠冠,大耳环,裸上身,双手执一阮咸在弹奏。阮咸曲项,有四轸,但仅见一弦,覆手、音孔都很清晰。伎乐右手捏一白色弹片,正在弹拨,左手托琴颈,四指在按弦。阮咸长60厘米。其左侧为一侧面注视弹阮咸者的伎乐,头戴大珠冠,冠上的缯纸扬起,双手舞弄璎珞,是一个舞动的造型。

左壁说法图中的另一组伎乐,画面破损较重。右侧的排箫颜色完全脱落,仅存轮廓,但仍可见其形制。左侧天人手持五弦琵琶,尚见两个弦轸,右手拨弦,左手四指在按弦,其手姿十分逼真。

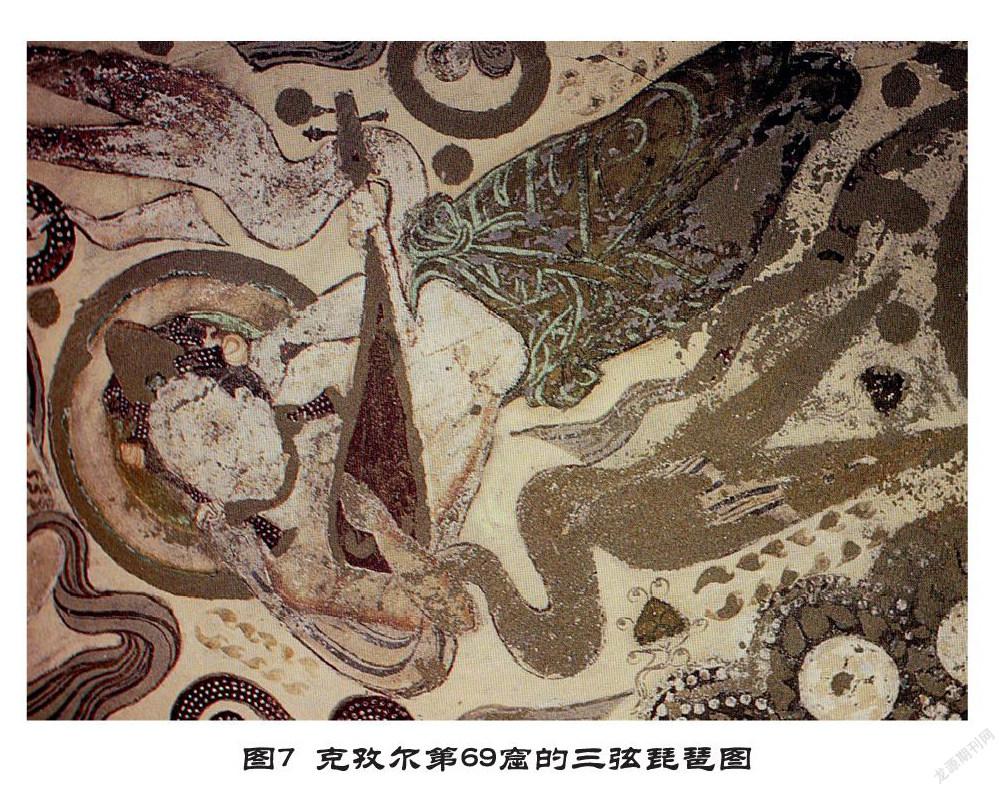

5.克孜爾第69窟奏琵琶图

第69窟是1946年由中国朝鲜族画家韩乐然发现的。从该窟供养者吐火罗文题记中,可知该供养人为龟兹王,其名在《唐书》中有载,时间在隋末唐初,故该窟年代约在公元6世纪(图7)。

第69窟后室顶部共有伎乐天人3身,其中2身为持乐器者。69窟后室顶部伎乐天人中另一身为弹五弦琵琶的伎乐天人。天人面部已不清,其它部分尚属清晰。伎乐横浮于空中,双腿并拢几成一字形。五弦琵琶长62厘米,腹宽14厘米,头部仅剩3个琴轸,其余两个已随帛带颜色脱落。琴轸头部还绘出了镟制的装饰,音箱表面上隐约可见有弦的痕迹。

6.克孜尔第77窟奏阮咸图

第77窟后室凿有大型涅槃台,原塑佛涅槃像,现仅存涅槃佛像右上方两身供养伎乐和一身佛弟子。弹阮咸伎乐天人绘在佛身光与上方建筑图案的空间里,位置狭窄,伎乐绘在此处显得拥挤,故人物造型不够舒展(图8)。

伎乐手持阮咸,面向佛体,作举哀供养图。阮咸音箱圆而大,中部颜色脱落,但可见覆手,覆手呈锯齿形。琴杆非常细,上绘3根弦。琴头部分已不清。阮咸长100厘米,音箱直径为30厘米。此种阮咸在龟兹早期壁画里出现很多,与中、后期使用的琴杆上窄下宽的曲项阮咸区别较大。

7.克孜尔第8窟伎乐天人图中琵琶

克孜尔第8窟后室空间较大,设有佛涅架台(已毁),顶部绘有伎乐天人供养群。其壁画与该窟左右甬道供养人一起于本世纪初被德国探险队剥走,后在德人发表的著作和画册中未见原壁画的彩色图版,仅发表过黑白照片及描绘图,此为8窟后室顶部伎乐飞天壁画的线描图。伎乐天人共有5身。上方有两身,一为散花天人,其左手直伸,手下有花瓣,正欲散去。后面一身为吹排箫天人,排箫共有13管,中有篾箍二道。下方有3身,前面为弹竖箜篌天人,竖箜篌音箱,正面形状很清晰,面板似为皮制,有一杆穿过,还可见音孔。竖箜篌挟于天人右腋下,双手在弹弦。第二身为吹筚篥天人,面部不清,双手执筚篥吹奏。第三身为弹五弦琵琶天人,五弦琵琶较细长,有五根弦,音箱上有月牙形音孔。这群伎乐天人敷身的帛带飘起,身体腾空,浩浩荡荡,是克孜尔石窟规模较大的伎乐天人群。

19世纪末至20世纪初,西方国家掀起“探险”热潮,中亚地区成为他们角逐的场所。俄、德、英、法、日本等国的探险队先后涌入新疆。他们除了进行科学考察外,也掠取文物,致使新疆古代文化遗产遭到巨大损失。上述各国探险队均到过克孜尔石窟,其中德国人对克孜尔石窟染指最深。1906年和1913年德国柏林民俗博物馆派出的“皇家普鲁士考察队”,在考察吐鲁番后,来到克孜尔石窟。两次在克孜尔石窟的时间合计长达三个半月。该队主要成员是格伦威德尔和勒库克,他们对81个洞窟进行各项考察,并根据壁画的特征,为这些洞窟拟了名,测绘了平面图。他们随队带来剥取壁画专家巴图斯,将克孜尔石窟一大批精美壁画剥取下来,运往德国。在剥取壁画和运输过程中损坏了一批壁画,运到柏林后藏于国立柏林民俗博物馆(后该馆扩充,并改称印度艺术博物馆)。据德国公布的数字,收藏克孜尔石窟壁画总计252件,328.07平方米。其中有的几乎整窟被全部剥走,如第76窟。被剥去最多的是123窟,面积达34.64平方米。第二次世界大战中柏林被轟炸时,该馆收藏的部分新疆壁画被毁。德国探险队所剥走的壁画,在艺术上均属精品,其中不乏丰富、优美的伎乐图像。流失其它国家的克孜尔壁画里尚未发现有伎乐的形象。今将20年代德国发表的德文版《古代库车》一书中有关克孜尔石窟壁画中的伎乐内容附录于本节结尾(图9)。