亥姆霍兹:富有工匠精神的博学家

2022-04-15袁明逸陆建隆

袁明逸 陆建隆

(南京师范大学教师教育学院,江苏 南京 210023)

今年距德国物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz,1821—1894)的诞辰已有201年,德国柏林大学主楼前的亥姆霍兹雕像历经岁月变迁,不染风霜,仍鼓舞着一代又一代研究人员投身于科学实践。 亥姆霍兹在物理学、医学、生理学、化学、数学、心理学、哲学等学科领域做出了伟大贡献,他所秉持的跨学科的工匠精神,在百余年后仍然为世人所敬仰,引领着人们追求卓越、开拓未来,脚踏实地走上创新之路。

1 笃志科学的青年军医

1821年8月31日,亥姆霍兹出生于德国柏林波茨坦的一个平凡家庭,他的父亲是当地的一名中学教师,母亲是汉诺威一名军官的女儿,夫妻二人对亥姆霍兹的学习很重视。小时候的亥姆霍兹身体素质一般,起先只能在家中接受家庭教育,这使得亥姆霍兹早期的学习经历并不愉快,他在文史方面显得尤为薄弱也鲜有兴趣,反而对物理与化学表现出了强烈的好奇心,他超越常人的智力和探求未知的能力则是在中学后期才慢慢发展起来的。[1]

十七岁中学毕业后,亥姆霍兹以优异的成绩考入了柏林弗雷德里克·威廉皇家医学院。1838年到1842年,亥姆霍兹虽一直在医学院学习,但他本人并没有就此丧失中学时期对于物理等基础学科的浓厚兴趣,他将自己的喜爱化作动力并落实于行动,从繁忙的课程中挤出时间旁听了许多物理、化学和生理学等课程。亥姆霍兹用这样的方式延续了自己在这些学科上的好奇心,并进行了充分的知识储备,这也为他后来在多项科研领域做出伟大贡献奠定了基础。

亥姆霍兹在大学期间虽修读了多门学科课程,却并没有选修与数学有关的课程,但是他爱看如伯努利、欧拉、达朗贝尔、拉格朗日等数学家的著作,因此亥姆霍兹所拥有的与数学有关的知识均是靠他自学而成的。 亥姆霍兹日后在数学领域也取得了惊人成就,表明他具有天赋异禀的学习和领悟能力。[1]

1842年,亥姆霍兹以《无脊椎动物神经系统的结构》一文获医学博士学位,这篇文章暗示了他在未来科研中开始具备辩证的观念并转向科学研究。随后他被任命为波茨坦驻军军医,服役期间他对物理学、生理学、数学进行潜心研究,并取得了非常重要的成果。亥姆霍兹曾发表过一篇短文,纠正了化学家尤斯图斯·冯·李比希的一个疏忽,他提出:“在动物体中的食物的燃烧热不可以直接地等同于构成这些食物的化学元素的燃烧热。”驳斥了当时流行的“热质”说,他还简要论述了这一原理对物理学的影响。[2]

1847年可谓亥姆霍兹一生中非常重要的一年,他虽为军医,但一直坚持着关于能量守恒理论的研究工作,并为验证自己的理论进行了大量的科学推导与实验。在他之前,有关能量守恒的相关理论研究成果均未引起学界的关注,当年的7月23日,亥姆霍兹在德国柏林物理学会做了关于“论力的守恒”的讲演,他也因此在科学界逐渐有了声望。

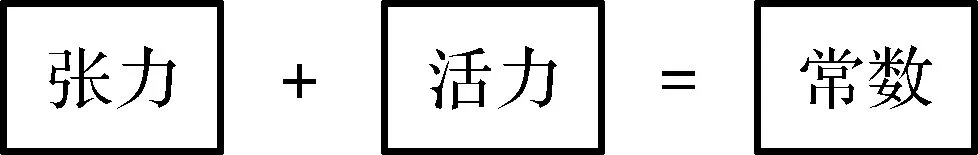

在讲演中,亥姆霍兹创造性地运用数学方式提出“能量守恒定律”,对定律的普适性做了充分、明确的阐述。他以焦耳和迈尔等人关于能量守恒的研究为基础,严谨论证了各类学科、各种运动中的能量守恒定律。他的观点有三:力学是一切科学的根本;牛顿力学和拉格朗日力学在数学上是等价的,可以用拉氏方法以力所传递的能量或它所做的功来量度力;能量都是守恒的。[3]如图1 所示,亥姆霍兹认为:“在质点之间的吸引力和排斥力作用下质点的所有运动中,如果吸引力和排斥力的强度只与距离有关,那么张力在量上的损失始终等于活力的增加,反之张力的增量始终等于活力的损失。因而,所有活力和张力之和始终是一个常数。”[3]

图1

其中“张力”即势能,“活力”即动能。亥姆霍兹把这种力的保守性与不可能制造出永动机相联系起来,他把中心力看作机械运动的最后原因,还证明了这种力的性质。

尽管这次的演讲很成功,亥姆霍兹得出的结论十分振奋人心,却因在那个时代里仅靠数学推演与实验结合得出结果并不能被普遍接受,亥姆霍兹的几篇相关文章纷纷被拒稿。[3]年轻的亥姆霍兹并不气馁,在经历短时间的消沉之后重新振作起来,继续专心科研,并将这次的演讲内容写成专著《力之守恒》,运用数学的方式系统阐述了自然界各种运动形式之间都遵守能量守恒这条规律,这对近代物理学的发展起到了巨大推动作用,[4]能量守恒定律的创立者之一——年仅二十六岁的亥姆霍兹自此声名鹊起。

2 建树斐然的博学家

亥姆霍兹因其在物理学、生理学、医学、化学、数学、哲学等方面做出卓越贡献,被人们称为“最后一位博学家”。[5]

1849年,亥姆霍兹成为柯尼斯堡大学的生理学教授。当时人们认为神经传导的速度与光速差不多,所以无法测量,亥姆霍兹却冲破禁区,在柯尼斯堡工作期间,用蛙神经测量了神经刺激的传播速度,发表了生理学方面的研究成果。虽然测量结果不太精确,但开创了测量神经刺激过程的先河,建立起了物理学与生理学之间的联系。[6]

亥姆霍兹详细研究眼睛的功能,提出了确定近视、远视眼镜度数的方法。他继承和发扬了托马斯·杨关于色视觉现象的理论,解释了色盲的成因,并在他的《生理光学纲要》一书中进行了深入的论述。他认为,人的视网膜上的三种神经纤维末梢器官分别具有感红、感绿、感蓝的能力,同时自然界中红、绿、蓝三种原色经不同比例混合,会产生各种各样的颜色,当这些颜色刺激大脑时会产生不同的神经冲动从而有不同的颜色感觉,这被称为“视觉三色说”。[4]亥姆霍兹通过思考与实验得出的推论被后人广泛应用于艺术创作之中。

1855年亥姆霍兹任波恩大学解剖学和生理学教授,两年后他用生理学的知识、物理学的手段对音乐进行研究,运用听觉机制解释了乐音的性质。他提出了乐音的三个特性:音调、响度和音色,以及影响这些特性的因素,由此提出“听觉共鸣说”解释听觉现象,[4]亥姆霍兹因此也被称为语言物理学研究的先驱。1863年他的巨著《作为乐理的生理学基础的音调感受的研究》出版,这是生理声学的一部重要著作,该书从物理学的角度论述了各种音调给人的感觉,具有很高的学术价值,构建起了物理学与音乐之间的学科桥梁。

在1861年到1867年的这段时间内,亥姆霍兹进行了电磁振荡现象的研究,利用由线圈和莱顿瓶组成的电路,研究在放电时的电磁振荡特性,建立电磁作用理论,测出电磁感应的传播速度为314 000 km/s 。[1]

1869年,他受聘担任海德堡大学生理学教授,在这所大学任教期间,他主要研究流体力学方面的问题。通过研究流体的涡流运动,他给出了亥姆霍兹涡流定理。[1]1871年起亥姆霍兹任柏林大学物理学教授,自此他也从各类学科均有涉猎正式转向主攻物理学。

3 心怀仁爱的教育家

亥姆霍兹学识渊博、平易近人,深受学生的爱戴,是一位成功的教育家。他在四十多年的教学生涯里培养出许多优秀的物理学人才,他自己虽有诸多成就,却无缘诺贝尔奖,但他的学生中获得诺贝尔奖的人不在少数,证明电磁波存在的赫兹、能量量子化的建立者普朗克、提出辐射定律与位移定律的维恩等都曾是他的学生。

他的学生、诺贝尔奖得主普朗克曾这样评价他:“我始终认为老师也是一位普通人,尽管他拥有诸多不平凡的成就。他品德高尚,为人亲和,这也使我更愿意与他相处。我对他的赞扬不仅因他在各个学科领域的杰出成就,更因他本身所具备的人格魅力。他的处事原则、谦逊态度无不体现了他在学术上的严谨与值得信赖。这一切个人品质都给我留下了深刻的印象。在与他谈话时,每当老师用那慈爱的、探求的、仿佛可以看透人的、但又是完全友好的目光注视着我,我就完全被一种原始的信任感所征服。我可以把脑中想到的一切毫无保留地向他吐露,比起其他成功,他的肯定与称赞都使我更为愉快。”[1]

亥姆霍兹在教学中具有大智慧,他喜欢在课后给学生留下思考题,如有令他满意的答案产生,他便会给予学生奖励。他曾经向他的学生赫兹提出问题:电是带着惯性运动的吗?这促使当时的赫兹去思考这方面的问题,不仅使得赫兹在恩师亥姆霍兹这里赢得了一块奖牌,还为他未来发现电磁波埋下了伏笔。

亥姆霍兹善于教学,乐于教学,就像是他自始至终都对自己感兴趣的研究抱有巨大的热情一样,他在教育事业上也有着十足的动力,他不会侵占学生的研究成果,无私平等地为每一位学生提供详尽的指导与启发。

4 亥姆霍兹丰富的一生给我们的启示

4.1 树立跨学科学习意识

亥姆霍兹兴趣广泛,学识渊博,他对很多学科都很熟悉,因此他可以综合地运用自己的知识,开展跨学科研究,坚定地践行着理论与实践相统一的研究原则。[8]他在理论方面的成就包括总结电磁振荡特性、发展色视觉理论、创立听觉共振理论、提出亥姆霍兹涡流定理、建立吉布斯-亥姆霍兹方程等。基于这些理论他反复试验、积极实践,由此发明了眼膜曲率计、亥姆霍兹共鸣器、亥姆霍兹线圈等多种科学仪器,写下了《力之定恒》《生理光学纲要》《音乐理论的生理基础》等著作和许多生动易懂的科普文章。对于当今世界的人们来说,为解决复杂问题,单一的学科知识已无法满足社会需要,跨学科学习意识的树立有利于推动社会进步,培养全人。

4.2 秉持科学态度,承担科学教育的责任

亥姆霍兹以一名科研人员的身份在进行各学科研究时保持着自己宽阔的视野,放眼于基础教育与高等教育,承担起自然科学与社会科学并重的教育责任,为科学界培育了一批又一批的优质人才。作为一名教师,教育视野不应狭窄,教育观念不应陈旧,科学教育乃是一项应长期坚守的事业,应以良好的品德、敬业的精神面对学生,以身作则肩负起自然与社会科学的普及工作,无私奉献、爱岗敬业,为国家、为社会创造更高更长久的价值。

4.3 培养时代所需的工匠精神

荀子曾说:“人积耨耕而为农夫,积斫削而为工匠。”随着社会的发展,机器逐渐代替了人力,人们渐渐失去坚守过程的耐性,转向了快速结果论的误区。而工匠精神实则呼吁的是一种劳动精神、实践精神,钻研肯干、破除投机。亥姆霍兹一生追求科学,将自己所遇的每一个问题加以思考、论证、解决。1860年他被选为英国皇家学会会员,1873年被英国皇家学会授予开普勒奖章,1888年被委任为夏洛滕堡国家科学技术局主席。他一生中获得过无数荣誉,达成过无数成就,却从未就此止步,面对研究仍一丝不苟、精益求精,他追求卓越的工匠精神值得所有人学习。

为了纪念他,以亥姆霍兹的名字命名的“德国亥姆霍兹国家研究中心联合会”至今仍是德国乃至欧洲最大的科学研究机构,致力于研究与能源、环境等多个学科领域相关的问题。当今时代所面临的复杂问题以单一的学科知识已经无法被解决,学科的融合与交叉已是大势所趋,亥姆霍兹取得的跨学科成就正体现了我们现在所需要树立的跨学科意识。亥姆霍兹无疑是一代跨学科巨匠,他给我们带来的启发与激励将伴随人类亘久,时光之下,巨匠不朽。