湖北中稻抽穗开花期高温热害风险分析及区划

2022-04-15刘可群申双和刘凯文刘志雄邓艳君

叶 佩,刘可群,申双和,刘凯文,4,刘志雄,邓艳君

(1荆州农业气象试验站,湖北 荆州 434000;2武汉区域气候中心,武汉 430074;3南京信息工程大学气象灾害预警预报与评估协同创新中心,南京 210044;4长江大学农学院,湖北 荆州 434025)

0 引言

气候系统的变化已对农业生产造成了普遍影响,导致作物减产的风险也可能进一步增长,这使得粮食安全生产问题面临更加严峻的挑战[1]。而水稻(Oryza sativaL.)作为世界上重要的三大主粮经济农作物之一,中国又是世界上最大的生产国与消费国,水稻种植面积占世界种植总面积的26.9%,产量占世界稻谷总产量的33.9%[2]。在中国有65%以上的人口以水稻为主食,水稻的安全生产对保障中国粮食安全、促进农户增收以及推动农村经济发展有着举足轻重的地位[3]。“湖广熟、天下足”,天下粮仓,重在湖北。湖北作为中国水稻产区之一,常年种植面积约在213万hm2,播种面积占耕地总面积的一半以上,以一季中稻为主[4]。受盛夏季节副热带高压及高空环流条件等因素影响,每年7月下旬—8月,湖北往往会出现一段高温期,当这段高温期与一季中稻抽穗开花关键期重合时,将造成该地区水稻结实不良而大幅度减产[5]。20世纪90年代后期以来,在全球气候变暖的进程中常伴随极端高温事件的增加[6],湖北极端高温呈上升趋势且多发生在一季中稻抽穗扬花期[7],导致颖花不育、籽粒空瘪,从而使一季中稻减产愈加严重[8]。如2016年湖北出现了历史上罕见的持续高温天气诱发中稻出现大量空壳的现象,74.6%的中稻花期遭遇了不同程度的高温热害,空秕率上升、结实率下降明显[9],高温已严重影响湖北中稻安全稳定生产。

目前,已有不少学者对湖北水稻高温热害开展研究,如李守华等[10]研究了江汉平原1954—2003年中稻花期连续3天和5天持续高温天气发生频次及高温发生随时间变化的分布规律。万素琴等[11]研究了气候变化背景下湖北早、中稻高温热害的时空分布。陈升孛等[12]研究了湖北1951—2010年水稻高温热害的动态变化,结果表明鄂东部、江汉平原部分地区水稻高温热害发生趋于频繁,且除西南部地区外的湖北省其他地区水稻高温热害最大概率出现的时间均有明显提前的趋势。沙修竹等[13]对长江中下游地区一季稻高温热害风险进行评估与区划,发现高温热害高风险区为湖北中南部及东北部。尹朝静等[14]基于高温热害危害积温和高温持续日数研究了湖北2003—2011年水稻高温热害的时空变化特征。高温主要影响水稻产量的表现为降低结实率、增加空瘪率,产量构成因素可作为表征一季稻花期高温受害的有效指标[15]。现有研究大多以前人研究的高温阈值[16]反映高温对水稻的危害,在气候变暖的背景以及气候品种不断更新的态势下,现有高温热害指标有可能不完全适用表征中稻受高温影响程度。因此,本研究利用最新气象数据和荆州大田高温控制试验资料以产量构成因素来构建中稻抽穗开花期响应高温热害指标,进而分析中稻高温热害时空变化特征及其风险变化趋势。以期为优化作物种植布局及农业生产减灾实践提供决策依据,对保障粮食生产安全具有重要现实意义。

1 资料与方法

1.1 资料来源

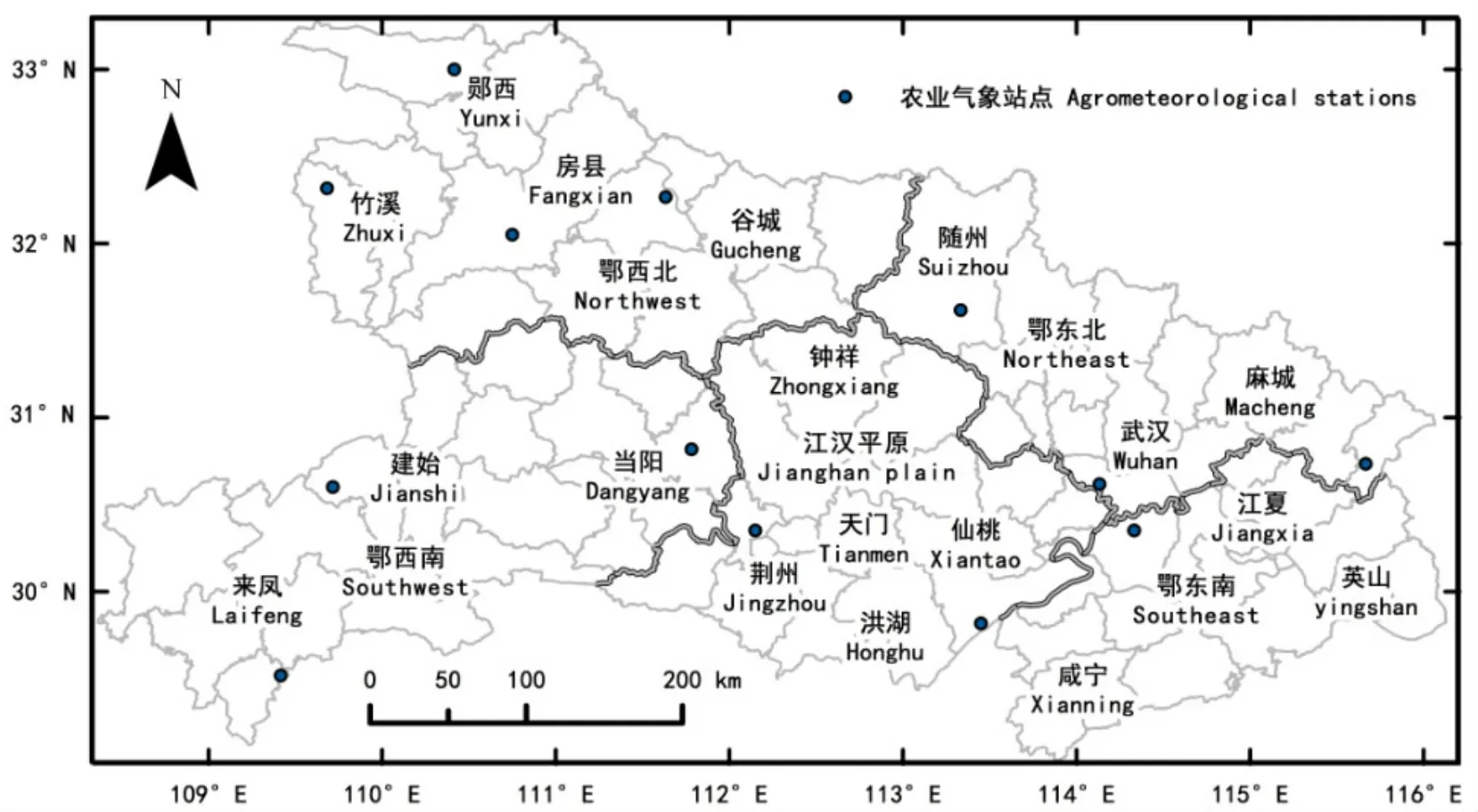

农业气象资料选用湖北省1981—2016年18个农业气象观测站(图1)中稻抽穗开花期观测数据;气象资料为湖北省1960—2019年76个气象站点逐日气象数据,包括最高气温、平均气温,数据来源于湖北省气象局气候档案室。大田试验数据来自2016—2017年荆州农业气象试验站开展的中稻高温加密观测资料,包括中稻抽穗开花期的气象数据和产量构成因素数据,其中气象数据为温度监测仪(HOBO,UA-002-64)每30 min监测一次的日最高气温,产量结构要素为实粒数、空粒数、瘪粒数等要素。

图1 湖北省18个农业气象观测站分布

1.2 试验方法

1.2.1 研究时段 由表1可知,7月下旬—8月下旬为湖北中稻抽穗开花期,是水稻最易受高温危害的时段,因此,本研究将7月21日—8月31日作为中稻高温热害风险研究时段。

表1 湖北18个农气站点中稻抽穗开花期

1.2.2 高温热害指标 当最高气温超过35℃时,水稻籽粒受热害减产显著,38℃为耐高温品种临界阈值,因此本研究将35 ~37℃的高温划分为间隔1℃的3个高温量级[17],通过探究不同高温量级的高温日数、高温危害积温与构成因素的相关性,确定高温热害指标。高温日数为研究时段连续3天超过高温量级的天数,3 ~5、6 ~8天、>8天分别为轻度、中度、重度水稻热害指标。高温危害积温为研究时段超过高温量级部分的累和,达到16、32、48℃·d分别为轻度、中度、重度水稻热害指标[18]。高温热害发生频率为历年出现高温的总年数与参与统计的总年份之比。

(1)高温危害积温。计算公式如式(1) ~(2)所示。

(2)高温发生频率。计算公式如式(3)所示。

式中:HDD为高温危害积温,DTi是水稻生育期内逐日高温危害积温,Tmax为逐日最高气温,T0为高温量级,n为研究时段水稻生育期总天数;i为水稻生育期内第i天,i=1,2,…,n。P为高温热害发生频率(%);n为该站发生某等级高温热害年份;N为全部总年份。

1.2.3 高温热害风险评估模型 采用各站点不同等级高温热害发生强度和频率建立高温热害风险评估模型,如式(4)所示。

式中,G表示高温热害风险;n表示不同等级高温热害,n=1,2,3分别代表轻度、中度及重度高温热害;Wi表示不同等级高温热害权重;轻度的权重为0.1,中度为0.2,重度为0.3;Pi表示研究时段不同等级高温热害发生频率。

2 结果与分析

2.1 高温热害指标

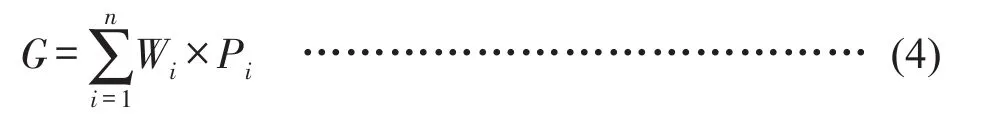

中稻产量构成因素对高温程度的响应。图2为2016—2017年中稻产量构成因素(结实率、空壳率和空秕率)对高温危害程度的响应,由可见,高温日数和高温危害积温均与结实率呈显著线性负相关,与空壳率和秕谷率呈线性正相关,且均通过了0.01显著性检验;高温日数和高温危害积温与产量构成因素的相关性大小为结实率>空壳率>空秕率;高温危害积温与产量构成因素的相关性较高温日数更好;≥35℃量级高温积温危害与结实率相关性最好。其中,高温日数与结实率、空壳率、空秕率的相关性较好的高温量级均为36℃,其相关系数分别为0.71、0.62、0.62;而高温危害积温与结实率、空壳率、空秕率相关较好的高温量级均为35℃,其相关系数分别为0.91、0.87、0.43,这在一定程度上说明高温日数在定量分析水稻受高温影响程度方面有所限制,高温危害积温同时包含水稻强度和持续时间累积过程的特征,能较好定量地描述高温热害影响程度。

图2 高温日数、高温危害积温与中稻产量构成因素相关性

2.2 高温热害强度

2.2.1 高温危害积温年代际变化 由图3a可知,1960—2019年来,湖北中稻抽穗开花期高温危害积温呈先降后升的年代性变化,20世纪60年代偏强,自70年代开始减小,在80年代降至最低,高温危害积温为8.24℃·d,从90年代中后期高温危害积温开始上升,进入21世纪后迅速增加,21世纪10年代明显高于60年平均值,且达到历史极值29.31℃·d。湖北中稻抽穗开花期高温危害积温年际变化大,1966、2003、2013、2016、2019年高温危害积温值偏高,其中2013年最大,达55.57℃·d,达到重度高温热害发生标准;而1965、1982、1984、1987、1993年高温危害积温值偏低,其中1993年最小,仅为1.21℃·d,未达到高温热害发生标准。1960—2019年湖北中稻花期高温危害积温整体上呈上升趋势(P<0.05),气候倾向率为0.15(℃·d)/a(图3b),这种上升趋势很可能持续到未来,开展未来气候变化背景下的水稻高温热害研究十分有必要。

图3 1960—2019年湖北中稻抽穗开花期高温危害积温年代(a)、年际(b)变化

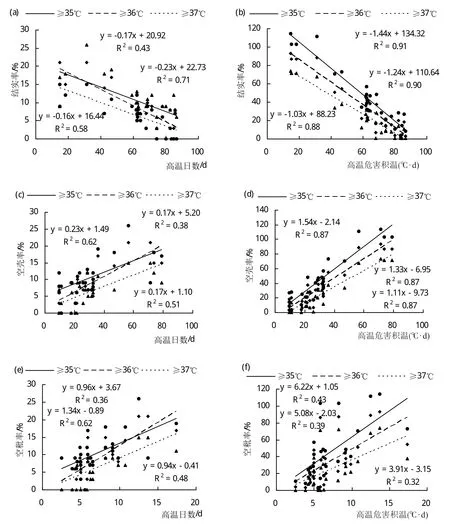

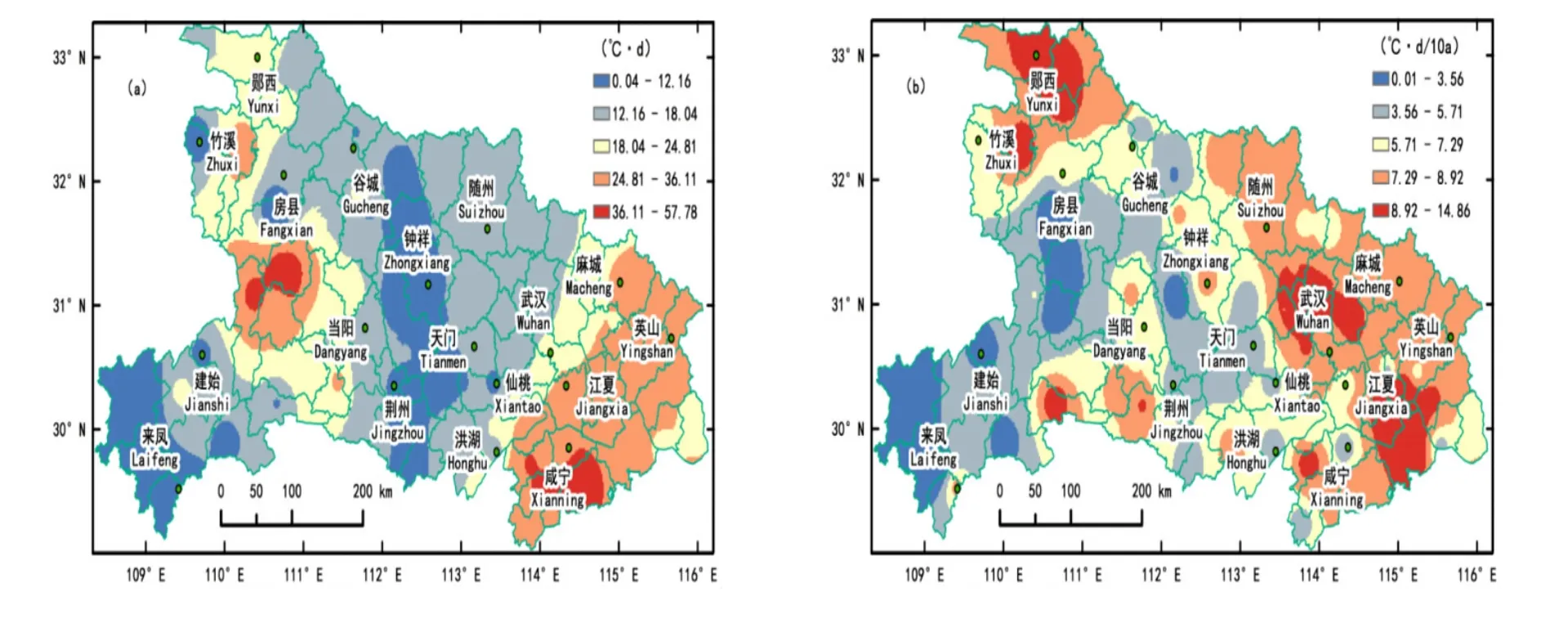

2.2.2 高温危害积温及倾向率空间分布 由图4a可见,1960—1989年湖北中稻花期高温危害积温空间分布总体表现为东西部高、中部低,高值区主要在山峡河谷巴东、兴山、秭归和鄂东南赤壁、通山等地,最高值达到57.84℃·d,位于兴山;低值区主要位于江汉平原大部地区和鄂西南中高山等地(五峰、来凤、建始),最小值为0.01℃·d,位于利川,其余各县市为中值区。由图4b可以看出,1960—1989年高温危害积温年代际倾向率变化鄂西大、中东部小,湖北地区高温危害积温整体上呈现递减趋势,平均递减率为4.3(℃·d)/10 a(P<0.01),其中鄂西北郧县、老河口、谷城和鄂西南巴东、秭归、兴山、当阳等地递减趋势较为明显,递减率为10(℃·d)/10 a;江汉平原大部(洪湖、监利、公安、松滋)和鄂东大部(云梦、应城、孝感、黄梅)等地有微小递减趋势,递减率仅为0.1(℃·d)/10 a,1960—1989年湖北各地区中稻高温热害有所缓解。

图4 1960—1989年湖北中稻抽穗开花期高温危害积温(a)及气候倾向率(b)的空间分布

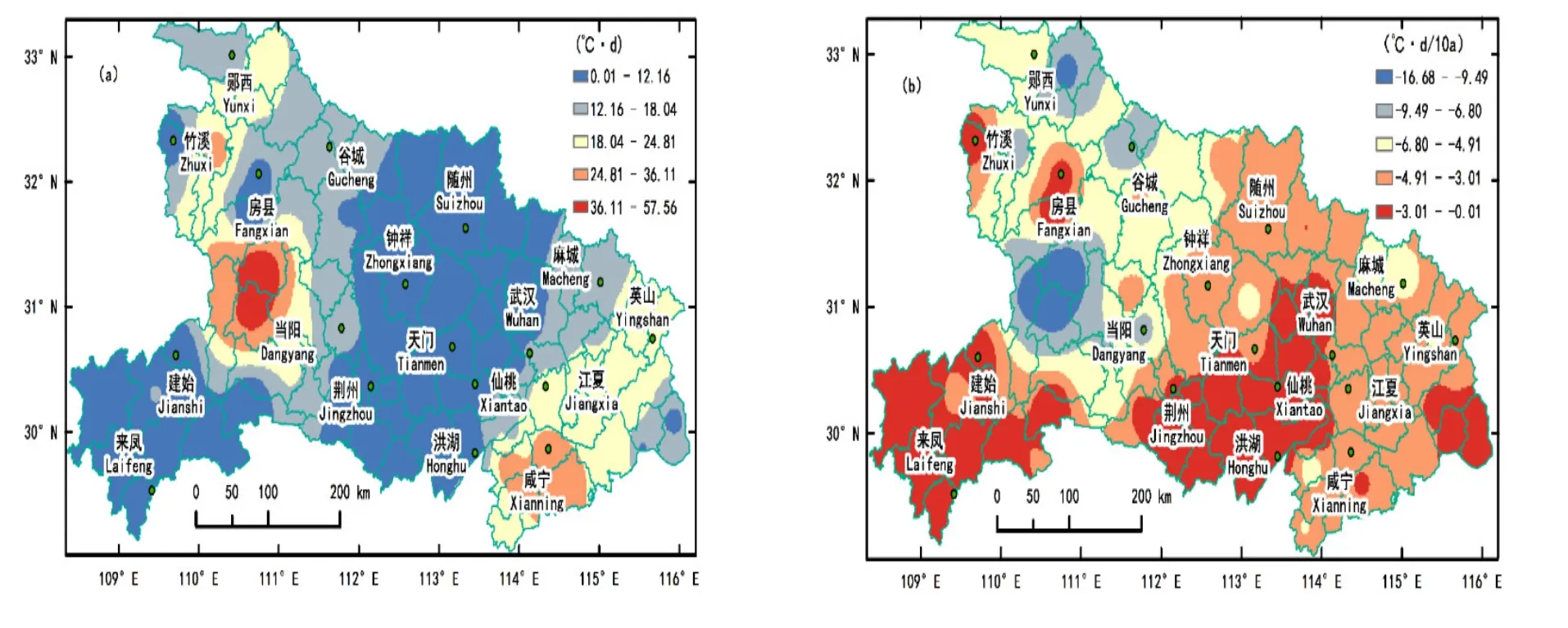

1990—2019年高温危害积温较1960—1989年在空间分布整体上呈现增加的趋势(图5a),由图5b可知,其年代际倾向率达到7.05(℃·d)/10 a(P<0.01),高于前30年递减速率,其中鄂东南的崇阳、蕲春、阳新等站点增幅较为显著,高温危害积温均值分别增加了11.57、15.33、11.1℃·d;其次为鄂东北的安陆、应城等站点,分别增加了7.44、6.6℃·d;江汉平原和鄂西南大部增幅较小,京山、枣阳和长阳等站分别增加了1.57、2.43、2.96℃·d,1990—2019年湖北各地区中稻高温热害有所加重。

图5 1990—2019年湖北中稻抽穗开花期高温危害积温(a)及气候倾向率(b)的空间分布

2.3 高温热害频率

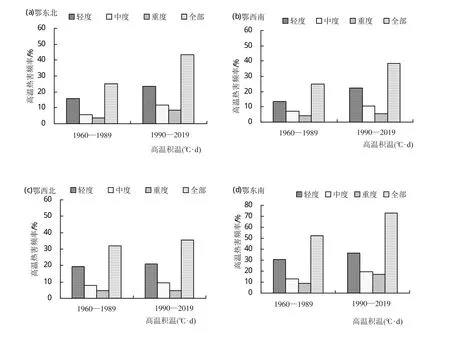

由图6可见,高温热害频发区集中在鄂东南、鄂东北,其次为鄂西南、鄂西北,江汉平原发生频率较低,高温热害发生频率为轻度>中度>重度,轻、中、重度和全部高温热害发生频率具有较好的一致性。1990—2019年中稻高温热害发生频率及区域分布较1960—1989年均呈增加的趋势,发展方向由鄂西向江汉平原和鄂东地区,其中鄂东南和鄂东北频率增幅最大,轻、中、重、全部高温热害频率增幅分别为5.4%、6.5%、8.7%、20.7%和7.6%、6.0%、9.8%、18.3%;其次为江汉平原和鄂西南,轻、中、重、全部高温热害频率增幅分别为和11.2%、4.3%、1.0%、16.4%和9.0%、3.3%、1.0%、13.3%;鄂西北增幅最小,轻、中、重、全部高温热害频率增幅分别为1.6%、1.6%、0.2%、3.3%。其中鄂东南和鄂东北高温热害频率增幅主要以中度和重度为主,江汉平原和鄂西南地区高温热害频率增幅主要以轻度为主,鄂西北高温热害频率增幅较小。

图6 1960—1989年和1990—2019年湖北中稻抽穗开花期不同等级高温热害频率空间分布

2.4 高温热害风险评价

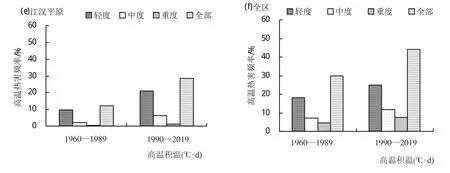

由图7可知,1960—1989年和1990—2019年中稻花期高温热害风险均呈现东西高、中部低的趋势,高风险区为鄂西北部、长江三峡河谷以及鄂东一带,低风险区为鄂西南中高山及江汉平原大部。其中1960—1989年高风险区为鄂西北部、三峡河谷以及鄂东南部,其风险值均超过0.12,尤以鄂西南地区的巴东—兴山一带最为严峻,其风险值均大于0.2。受地形及气候差异影响,低危险区位于鄂西南中高山及江汉平原大部,其中,建始、五峰、来凤、利川、咸丰及公安等地高温热害的风险为0(图7a)。与1960—1989年相比,1990—2019年中稻高温热害风险指数在空间分布上范围广、强度大的特点(图7b)。以危险性大于0.12为例,地区范围由鄂西、鄂西南一带扩大到鄂东、鄂西大部。各地区风险程度均有不同幅度的增加,江汉平原、鄂西南一带由低值区增至中值区;鄂东大部地区风险指数超过0.12,鄂东地区高温热害将严重危害中稻的安全生产,这与其高温危害积温及其气候倾向率增加有关。

图7 1960—1989年(a)、1990—2019年(b)湖北中稻抽穗开花期高温热害风险指数

3 结论与讨论

3.1 结论

高温主要影响水稻结实率[19],从而使水稻减产严重,本研究以中稻产量构成因素(结实率)受灾角度确定的高温热害指标,区别于前人研究的温度阈值指标,同时也更具有代表性,将1960—1989年和1990—2019年高温热害风险变化进行对比分析,较好的反映了湖北各地区中稻高温热害年际变化和空间分布变化的特征,得到了研究结果如下。

(1)≥35℃高温危害积温与结实率的负相关性较高温日数更好,采用高温危害积温指标来表征中稻高温热害强度更好。

(2)1960—2019年湖北中稻花期高温热害强度自20世纪70年代开始减小,在80年代降至最低,高温从90年代中后期开始上升,进入21世纪后迅速增加,高温热害呈现频率增高、强度加大、范围更广的特点,在空间上以鄂东地区的强度、频率增幅最大,江汉平原和鄂西南次之,鄂西北增幅最小,这种趋势在气候变暖背景下很可能持续到未来。

(3)高风险区为鄂西北部、长江三峡河谷以及鄂东一带为高风险区,高温热害发生频率增幅以中度和重度为主;鄂西南中高山及江汉平原大部地区为低风险区,高温热害发生频率增幅以轻度为主,其余为中风险区。1990—2019年中稻高温热害风险较1960—1989年有进一步加强的趋势。

3.2 讨论

研究表明湖北中稻抽穗开花期高温危害积温及其气候倾向率在2000年以后较高,这与湖北地区自20世纪90年代以来气温处于偏暖的气候环境[20]相一致,气候变暖背景下,湖北中稻受高温热害将日趋严重,对未来中稻高温热害风险进行研究非常有必要;对于两个时段中稻的高温热害无论从受灾范围或受灾程度,都是1990—2019年要比1960—1989年严重。表明进入21世纪后,中稻受高温热害影响严重,这也反应湖北中稻对于气候变暖的响应。

受不同地区气候条件、地形差异等影响,中稻花期高温热害风险空间分布有很大的差异,其中高风险区为鄂西北部、长江三峡河谷以及鄂东一带;低风险区为鄂西南中高山及江汉平原大部地区,高风险区主要与其高温热害发生频率以中度、重度增加有关,低风险区主要与高温热害发生频率以轻度为主有关。这与李守华、陈升孛等研究有一些差异性,说明随着气候变化、气象资料更新以及研究中稻响应热害指标不同,湖北中稻高温热害风险发生了一定的变化。高风险区,不利于中稻的安全种植,需要调整其种植布局[21];通过调整播期和移栽的方式[22],可使中稻花期避开高温频发期;筛选培育抗高温品种[23],提高中稻抗逆性;低风险区且水资源充沛区可适宜扩大中稻的种植面积,充分发挥其主粮作物优势,保障粮食生产安全。