伊通盆地西北缘差异变形构造模式及成因机制

2022-04-14吴克强贺君玲宋立斌揭君晓

陈 凯, 刘 震,吴克强, 贺君玲,宋立斌 ,揭君晓

(1.中海油研究总院有限责任公司,北京 100028;2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 1002249;3.中国石油吉林油田公司勘探部,吉林 松原 138000; 4.中国石油吉林油田公司勘探开发研究院,吉林 松原 138001)

伊通盆地历经40 多年勘探取得了丰硕的勘探成果,分别在莫里青、鹿乡及岔路河三个断陷发现了莫里青油田、双阳油田和梁家含油气构造,尤其是在莫里青断陷西北缘发现了高产油气流井区以及岔路河断陷西北缘发现重要的断层-岩性油气聚集带,进一步提升了伊通盆地西北缘勘探价值。佳木斯-伊通断裂带是我国东部著名的郯庐断裂带向北延伸段的分支之一[1,2],在其构造带中段发育东北地区最复杂的走滑型含油气盆地——伊通盆地[3,4],其形成与演化过程中叠加伸展、走滑、盆缘基底隆升和盆地挤压反转等复合构造作用,盆地构造及演化变得复杂而特殊[5-7]。前人研究工作多集中于伊通盆地性质及盆地内部断裂体系特征[8-13]、盆地内部二级断陷及构造带沉积演化与充填特征[14-19]、盆地内次级构造单元油气成藏规律[20-26]等方面,而由于盆缘三维地震资料不完整以及品质较差,对西北缘这个特殊的构造单元不同区带构造特征差异性及成因机制认识成果较少,制约了油气的勘探进程,故对西北缘油气差异分布规律进行研究对该区下一步油气勘探具有重要意义。

1 区域概况

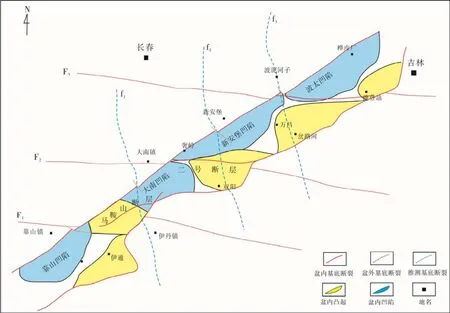

伊通盆地位于长春市和吉林市之间,隶属于郯庐断裂向北延伸的佳-伊断裂带内发育的一个狭长型走滑-伸展盆地。伊通盆地夹持于大黑山地垒和那丹哈达岭隆起之间,是受两个北东向边界走滑断裂控制的狭长地堑[3]。可以划分为莫里青、鹿乡以及岔路河3 个二级构造单元,并在此基础上进一步划分为西北缘断褶带等14个三级构造单元[4,20](图1)。该断褶带贯穿南北整个盆地,平面上呈狭长状、北东向展布,主要由西北缘走滑边界大断层和断褶带内夹持的一系列次级逆冲断层和相关的变形褶皱所构成,断褶带宽窄不一,平均1.0~2.5 km,沿该逆冲断层前缘下降盘的上倾部位为有利的油气聚集带。伊通盆地主要沉积古近系地层,厚度约2 000~6 000 m,总体呈北西厚、南东薄,古近系自下而上发育始新统双阳组、奢岭组、永吉组,渐新统万昌组、齐家组和新近系岔路河组以及第四系地层。

图1 伊通盆地西北缘构造位置

2 西北缘构造特征

宏观上,西北缘断褶带受走滑伸展-走滑隆升-挤压多期构造活动形成,具有连续的、统一的整体性特点。微观上,受基底性质、几何形态、边界条件、局部应力变化与断陷发育程度等多种因素的制约,具有明显的分段性特征。

2.1 西北缘构造样式类型

西北缘不同区带构造样式主要有四种类型:强走滑挤压型、走滑挤压型、弱走滑挤压型及强挤压型,下面结合剖面分别叙述各种类型构造样式的特征,剖面位置见图1。

2.1.1 强走滑挤压型

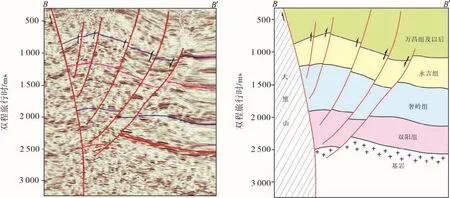

主要发育在伊通盆地西北缘西南部莫里青断陷西北缘靠山镇-马鞍山地区,构造样式表现为西北缘边界断裂上段陡直,向下曲面,呈弧形突面朝向盆外,剖面上呈正半花状构造,断层上升盘无地震反射,为整体性花岗岩岩体,基底隆起幅度高,抬升剥蚀强烈,断层下降盘受大黑山基岩块体隆升派生出侧向挤压应力,发育一系列逆冲断层,向盆地内侧挤压的水平位移距离总体不大。

此类构造样式主要由于莫里青断陷西北缘边界断裂强烈的基底走滑挤压作用,使大黑山垂直隆升幅度较大,边界断裂前缘盆地内派生一系列侧向挤压形成的小型逆冲断裂,且断裂下降盘地层变形由盆缘向盆内逐渐变弱(图2),整体以隆升为主,侧向挤压为辅,具有典型走滑-逆冲作用所具有的特定表现形式。

图2 伊通盆地西北缘强走滑挤压型构造样式(A-A’剖面)

2.1.2 走滑挤压型

主要发育在伊通盆地西北缘中部鹿乡断陷大南镇-奢岭镇地区,剖面呈正花状构造,断层上升盘基岩片体呈楔状向上逆冲,造成断层间夹持的沉积层强烈变形,并向上呈弧形凸起,基本不具有原始的地层形态(图3)。这种构造样式主要由于鹿乡断陷范围小,大黑山与五星构造之间围岩相距较近,隆升的基岩块体互相限制,垂直隆升幅度较高,挤压变形的范围小,汇聚的挤压应力只能在基底岩系中产生一系列断裂,这些断裂相互错动并造成块体之间地层强烈褶皱变形。

图3 伊通盆地西北缘走滑挤压型构造样式(B-B’剖面)

2.1.3 弱走滑挤压型

主要发育在伊通盆地西北缘东北部岔路河断陷新安堡-波泥河子地区,剖面上呈似花状构造。新安堡地区西北缘边界断裂呈弧形向盆外突出,倾向东南,地震剖面显示分层变形,断层下降盘浅层呈不对称小背斜,深层呈逆冲断片叠加,地层变形由盆缘向盆内逐渐变弱,边界断层前缘派生一系列小型的逆冲断层,向凹陷弧形突出,但断裂的规模和活动强度小得多,断褶带内反射层同相轴具有一定的连续性(图4)。波泥河子地区西北缘边界断层呈直立上冲,仅边界断层前缘发育的逆冲断层规模和挤压强度更弱。断层间夹持的沉积层变形相对较弱,基本保持原始沉积特征;局部由于泥质岩类发育而形成强烈揉皱变形的塑性体(图5)。这类构造样式主要是由于大黑山与那丹哈达岭相距范围大,围岩应力相对较弱,大黑山隆起幅度低。在基岩块体隆起幅度相对较低条件下,派生的侧向挤压应力作用也相应较弱,在前缘伴生发育一系列次生的小型逆冲断层;同时,由新安堡地区向波泥河子地区大黑山的隆升进一步减弱,由隆升作用派生的侧向挤压应力也相应减弱,构造变形逐渐变小。

图4 伊通盆地西北缘弱走滑挤压型构造样式(C-C’剖面)

图5 伊通盆地西北缘弱走滑挤压型构造样式(D-D’剖面)

2.1.4 强挤压型

主要发育在伊通盆地西北缘东北部岔路河断陷桦皮场地区,剖面上呈翘倾不对称楔形或叠瓦状特征,西北缘边界断裂倾向反向朝盆外,同时发育单条或多条平行倾向盆外的逆冲断层,控凹主逆断层与凹陷中心轴向呈平行展布(图6)。这类构造样式主要是由于大黑山隆起与那丹哈达岭地块持续发生北东东-南西西向汇聚运动,盆地总体处于挤压状态,持续的侧向挤压应力使盆缘向盆内发生挤压逆冲作用,从而使西北缘断褶带持续挤压变形,在盆缘前端发育似挠曲凹陷。

图6 伊通盆地西北缘强挤压型构造样式(E-E’剖面)

总体来看,伊通盆地西北缘构造具有明显的分段性和差异性特征。莫里青断陷西北缘变形最强烈,大黑山体隆升幅度大,断褶带挤压破碎强烈,断褶带范围最广;鹿乡断陷西北缘变形程度有所减弱,大黑山隆升幅度减弱,断褶带内部挤压破碎;岔路河断陷西北缘过奢岭镇后明显减弱且断褶带向边界断裂收敛,盆缘地层破碎程度均逐渐减弱,断褶带范围变小;而桦皮场地区,大黑山山体隆升幅度不大,断褶带主要受侧向挤压逆冲作用形成典型逆冲叠瓦扇构造。根据上述典型特征,认为伊通盆地西北缘走滑作用依次消减,侧向挤压作用增强,这很可能与盆地和大黑山基底块体性质及盆缘边界作用力的不均衡有关。

2.2 西北缘构造差异性变形模式

西北缘深大断裂走滑作用导致大黑山块体差异隆升,并伴随区域侧向挤压形成伊通盆地西北缘断褶带,其发育的构造样式属于典型的基底卷入型走滑-逆冲构造。根据前文不同区带构造样式差异性可以建立两种结构模型,分别为莫里青-鹿乡断陷西北缘“正半花状构造”结构模型(图7)和岔路河断陷“分层变形、垂向叠置”结构模型(图8)。其中,莫里青-鹿乡断陷西北缘正半花状构造主要表现为断层面近地表倾角较大、浅中 层倾角变缓,往深部倾角进一步变陡,并收敛为一条主断裂。纵向上断裂带的断层组成正花状或者正半花状构造,反映了断层的走滑变形特征。同时平面上呈分支复合,沿主干构造带发育雁行排列断层或褶皱;垂直山体方向具有一定规模的挤压构造特征(图2,图3)。岔路河断陷西北缘为“分层变形、垂向叠置”构造,其分层变形表现为垂向上以软弱岩层为滑脱层分割深、浅层构造,浅层以断层相关褶皱变形为主,深层以韧性挤压反转构造变形为主;而垂向叠置主要表现为垂向上深、浅层构造各自变形未发生大的横向位移,盖层与基底构造同步进行。软弱层上部发育不对称背斜,主逆冲断层倾向为北西,呈现西翼缓、东翼陡,挤压作用由西向东,软弱层下部发育一系列同向次级正反转断层组成楔状叠瓦构造。西北缘边界断层后期反转活动属于区域性正反转断层。岔路河断陷西北缘断褶带走向南向北结构特征有一定变化,新安堡段软弱层上部褶皱比较完整,发育似花状不对称紧闭的背斜(图4),而到了波泥河子段(图5) 和桦皮场段(图6),不对称背斜逐渐过渡为单斜或叠瓦逆冲扇形态。

图8 岔路河断陷西北缘构造带模式

影响伊通盆地西北缘构造变形样式的两个方面的因素:①深层高角度基底正断层后期反转作用。伊通盆地形成期走滑-伸展作用导致西北缘高角度基底卷入的同沉积正断层发育,盆地后期走滑-挤压作用使先期高角度正断层更容易发生反转位移,因为西北缘边界断裂受垂向剪切应力和水平侧向应力共同作用的合力方向是斜向上的。北东东-南西西向区域挤压应力场使大黑山与那丹哈达岭块体汇聚,西北缘断裂走滑压扭作用、大黑山隆起产生的垂直剪切应力以及区域水平侧向挤压应力共同叠加作用于伊通盆地,易形成基底卷入型走滑-逆冲构造,在其深部诱发形成高角度逆冲断层,浅部盖层发育断层相关褶皱。②塑性岩层厚度差异控制构造变形的能干性。始新世末期沉积的永吉组泥岩作为区域性非能干型软弱层直接影响到西北缘构造分层变形。莫里青断陷和鹿乡断陷西北缘大黑山隆起幅度高,剥蚀作用、走滑作用强烈,垂直剪切作用强,基底卷入逆冲断层角度或位移量较大,而沉积的永吉组泥岩塑性层厚度较薄,形成的次级逆冲断层向上直接冲破永吉组软弱岩层,形成典型的深浅层叠置相通的正花状构造;岔路河断陷西北缘大黑山隆起幅度低,走滑作用较弱,垂直剪切作用力弱,侧向挤压作用强,基底卷入逆冲断层角度或位移量较小,而岔路河断陷沉积了巨厚的永吉组地层,成为沉积盖层变形的重要滑脱层,深层形成的次级逆冲断层难以向上突破上覆巨厚的永吉组软弱岩层而在内部滑脱消失,浅层盖层受侧向挤压发生褶皱变形,深层基底卷入反转逆冲变形以及浅层盖层滑脱褶皱变形同步发生,不存在先后顺序,剖面上表现为“分层变形、垂向叠置”的构造特征,在其下盘形成一系列次级中-低角度逆冲断层,在剖面上构成楔状叠瓦构造,而上盘的挤压收缩作用使盆地盖层发育披覆褶皱或盖层滑脱褶皱。

3 西北缘差异特征成因

前文所述沿南西-北东方向西北缘大黑山隆起幅度逐渐减小,深大断裂走滑作用强度逐渐减弱,基底卷入走滑构造特征不明显。研究发现走滑作用强度的减弱主要与伊通盆地发育的三组基底断裂有关,其中,近东西向的三条基底断裂的构造转换作用是走滑作用减弱的主要原因。

3.1 伊通盆地基底断裂体系

利用地球物理方法计算处理得出基底重磁异常图进而编制了伊通盆地基底断裂构造纲要格架图,研究区内主要发育北东向、北西向、近东西向共三组方向基底断裂(图9)。其中,早期北东向边界断裂深层切割近东西向深大断裂,晚期又被近北西向断裂切割,断裂整体呈共轭网状,三组基底断裂的共同作用控制了盆地内部构造。北东向基底断裂主要为两条不对称的连续性相对较好的边界深大断裂,其中,盆地西北缘边界断裂为高角度陡直的张-扭性走滑断裂,是分割大黑山隆起与盆地沉积层的控盆断裂。近东西向基底断裂为三条近平行排列的大型正断层,将盆地南北分割成四块,同时,被北东向断裂切割,成为西北缘边界断裂走滑过程中重要的转换调节断层。北西向基底断裂为三条活动相对较弱的晚期断裂,一定程度上控制古水系的走向。赵文智等[26]提出沉积盆地基底断裂后期构造活动主要表现为“显性”或“隐性”活动。图9 显示近东西向F1、F2和F3三条基底断裂贯穿伊通盆地,其中,地震剖面显示F1 基底断裂发育在盆地内部,为北东东向马鞍山断层,其分割莫里青断陷与鹿乡断陷,控制双阳组-奢岭组地层沉积,断距较大,双阳组沉积厚度近800 m,断层产状较陡,具有明显的伸展拉张性质,断层“显性”活动。地震剖面显示F2基底断层发育在盆地内部,为二号断层,作为被佳伊断裂错断的西拉木伦断裂在伊通盆地的一部分,分割鹿乡断陷和岔路河断陷,F2断层与西北缘边界断裂共同控制了奢岭镇地区深斜裂陷槽的发育,断层剖面特征呈坡坪式正断层,上缓下陡,垂直断距大,断裂活动强烈,断层持续活动,上下盘地层厚度差异非常大,双阳组沉积厚度达近1 000 m;地震剖面显示F3基底断裂发育在盆地内部表现为基底断裂弱活动形成的一组斜列的次级断层,分割新安堡凹陷与波太凹陷,控制早期双阳组的地层沉积,断裂后期活动弱,地层隆升,属于基底隐伏断裂,双阳组初始断陷期断裂活动不强,断距较小,断裂两侧双阳组沉积厚度差异小,以微断斜坡形式控制早期新安堡凹陷与波泥河子—桦皮场地区波太凹陷古地形地貌,断裂“隐性”活动。

图9 伊通盆地及邻区基底主要断裂体系分布

3.2 近东西向基底断裂转换带

MORLEY C K 和THOMAS W A 提出构造转换带调节构造变形区的构造平衡。西北缘走滑型断褶带构造转换带类型在平面上可以分为同向叠置型、终止转换型和交汇叠置型三种(图10)。其中,莫里青地区强走滑挤压型断裂构造转变为大南地区走滑挤压型断裂构造,西北缘边界断裂是以同向叠置型过渡的,其转换带发育在伊丹凸起的北面至大南镇附近,该处发育切割边界的横切张剪性基底断层F1,分割莫里青断陷和鹿乡断陷,起到走滑带内多条同向断层调节断褶带构造转换的作用,表现为西北缘边界断裂都持续倾向盆内,走滑位移继承性传递,走滑作用使大黑山块体隆升幅度大,侧向挤压相对较小(图10a)。

大南地区走滑挤压型断裂构造转变为新安堡地区弱走滑挤压型断裂构造,西北缘边界断裂以交汇叠置型转换带过渡,转换带发育于奢岭镇附近,F2断层分割鹿乡断陷和岔路河断陷,这种类型的转换带是伊通盆地所特有的(图10b)。该区段处在鹿乡断陷的大南凹陷与五星构造带以及岔路河断陷的新安堡凹陷的交汇部位,主要由西北缘走滑断层、派生的逆冲断层与F2断层空间上的组合、交汇与延伸构成交汇叠置型构造转换带,其中西北缘走滑断裂倾向盆内,派生的逆冲断层倾向盆外,F2断层倾向北西,受走滑、伸展和挤压三种应力共同作用,其形成原因与断裂活动的时间序次有关,即早期西北缘边界断裂走滑伸展与F2正断层拉张先期活动,使西北缘边界断层与F2断层之间形成伊通盆地窄而深的裂陷槽,发育位置大概在奢岭镇附近,晚期西北缘边界断裂走滑挤压下,使得西北缘边界断层派生的控藏逆断层逐渐拼合到F2断层上,F2正断层在该处转换为逆冲控藏断层,并使得裂陷深槽逐渐关闭,裂隙槽内地层强烈变形,同时五星构造与大黑山的拼合部位地层也相应的强烈变形。

最后,新安堡地区弱走滑挤压型断裂构造转变为波太地区强挤压型断裂构造,西北缘边界断裂以终止转换型过渡,其转换带发育在新安堡地区和波泥河子地区之间(图10c),该处发育一系列切割边界的横切张剪性基底断层F3,分割新安堡凹陷与波太凹陷,起到调节断褶带构造转换的作用,表现为西北缘边界断裂倾向由盆内转化为盆外,走滑作用继续减弱,断褶带逆冲断层挤压作用明显。

图10 西北缘断褶带主要构造转换带类型

4 结论

(1)伊通盆地西北缘构造样式具有横向分段特征。根据西北缘不同区带断裂组合变形特征与变形强度分段差异性可以分为4 种类型构造样式:强走滑挤压型构造样式、走滑挤压型构造样式、弱走滑挤压型构造样式及强挤压型构造样式。从南西向北东方向总体上走滑作用减弱明显,莫里青断陷西北缘断褶带断裂活动最强,鹿乡断陷西北缘断褶带断裂活动次之,岔路河断陷西北缘断褶带断裂活动相对弱一些。

(2)伊通盆地西北缘两期走滑差异叠加作用形成两种构造变形新模式。分别为莫里青-鹿乡断陷西北缘深浅层叠置相通“正半花状构造”和岔路河断陷西北缘深浅层的“分层变形、垂向叠置构造”变形模式;其影响因素主要为深层高角度基底正断层后期反转作用、永吉组的塑性岩层厚度差异控制的构造变形的能干性。

(3)三组方向基底断裂和近东西向基底断裂转换带是西北缘断褶带构造样式差异主要成因。伊通盆地主要发育北东向控盆边界断裂、近东西向基底转换断裂、北西向晚期控水系三组基底断裂,其中,近东西向的三条基底断裂对北东向的控制盆地形成的边界断裂走滑过程中具有转换调节作用。可以划分为莫里青-大南地区西北缘同向叠置转换型、大南-奢岭地区西北缘交叉叠置转换型、万昌北-波太西北缘终止叠置转换型三种构造转换类型。