2014—2020 年梧州市短时大暴雨雷达回波特征分析

2022-04-13欧坚莲汤中明黄恩恩蒋玉凤

欧坚莲,汤中明,黄恩恩,蒋玉凤

(1.梧州市气象局,广西 梧州 543002;2.百色市气象局,广西 百色 533000)

引言

广西暴雨洪涝灾害常见[1],尤其是短时大暴雨容易引发城市内涝、山洪、泥石流、山体滑坡等自然灾害,对此广西气象工作者在暴雨研究方面做了大量的工作,也取得了一定的成果[2-6]。多普勒雷达资料具有常规观测资料无可比拟的高时空分辨率,是研究中小尺度天气系统的主要手段之一。应用多普勒雷达资料可以跟踪降水过程的全貌,为及时发布暴雨预警信号提供重要的参考依据。黄垭飞等[7]研究了近41a 来江南地区暴雨发生频次及强度特征,赵文等[8]研究表明1h 降水量与VIL(垂直累积液态含水量)有一定的滞后相关(滞后响应)。罗辉等[9]分析了不同类型雷暴群回波在初生阶段和成熟阶段的结构特征。李明等[10]研究短时强降水雷达反射率因子呈低质心结构,具有热带降雨型特征。刘国强等[11]、陈鲍发等[12]分析了短时强降水过程成因和逆风区的回波演变与强对流天气的结构特征。本文主要使用梧州雷达7a 大暴雨个例,对雷达资料在大暴雨短时临近预报中的应用做总结分析,为以后的大暴雨短时预报预警提供参考。

1 资料与方法

使用2014—2020 年梧州市168 个自动气象站逐1h 和3h 雨量实况及梧州多普勒天气雷达资料,采用统计分析、形态对比、特征提取等方法分析3h 降雨量100mm 以上的短时大暴雨天气过程的雷达回波特征。

短时大暴雨定义:依据降水等级标准(GB/T 28592-2012)24h 降雨量100~249.9mm 为大暴雨,以及《广西壮族自治区气象灾害预警信号及防御指南》中暴雨红色预警信号为3h 内降雨量将达100mm 以上,或者已达100mm 以上且降雨可能持续。这里规定3h 出现100mm 以上的降水为一次短时大暴雨天气过程。

2 雷达回波特征分析

2.1 回波强度及强回波持续时间特征

利用梧州多普勒雷达的组合反射率因子图(CR)、径向速度图和风暴追踪信息,统计分析了发生在梧州市境内的15 次大暴雨过程的最强回波强度、≥45dBz 回波持续时间、≥50dBz 回波持续时间、径向速度特征等。表1 给出了大暴雨与这些特征量的关系。从表1 可以看出,大暴雨与45dBz 以上的强回波和持续时间密切相关:出现3h 雨量≥100mm大暴雨的最强回波强度均在53dBz 以上,最强可达63dBz,≥45dBz 回波持续时间在50min 以上(占93%),≥50dBz 回波持续时间在10min 以上。此外,从表1 还可以看出最大小时雨强基本在50mm 以上,径向速度图具有逆风区、风速辐合等辐合区特征,表明出现大暴雨时的雷达回波强度强,影响时间较长,辐合特征明显,基本上是强回波持续影响某一地区,从而形成了大暴雨。分析发生大暴雨时的风暴追踪信息质心高度发现,回波质心低,90%的质心高度在2km 以下,最低可达200m 左右,且低质心持续时间在2 个体扫(12min)以上,基本是维持一段时间高效率的降雨,形成短时大暴雨。另外发现质心高度较高的回波(大于2km)均是由于距离雷达天线较远,所探测到的都是高度较高的回波所致。可见,低质心强回波持续较长时间易形成大暴雨。

2.2 辐合区特征

统计分析还发现,大暴雨与强回波和辐合区密切相关。从表1 的径向速度特征统计发现,大暴雨发生的强回波具有逆风区、径向风风速辐合、径向风切变辐等辐合区特征,其中,出现逆风区的个例最多(10/15),占66%。在低层切变线或辐合线天气系统的作用下,回波往往组织发展成团(片)状或带状强回波,反射率因子最大超过50dBz。雷达跟踪可见对流回波或积云层云混合性回波向辐合区移动,回波移入辐合区后,再经历一个发展、组织合并、加强的过程,然后组织发展成团(片)状或带状强回波,具有辐合特征的强回波持续影响某一地区,形成大暴雨。

表1 梧州大暴雨过程及回波影响特征统计

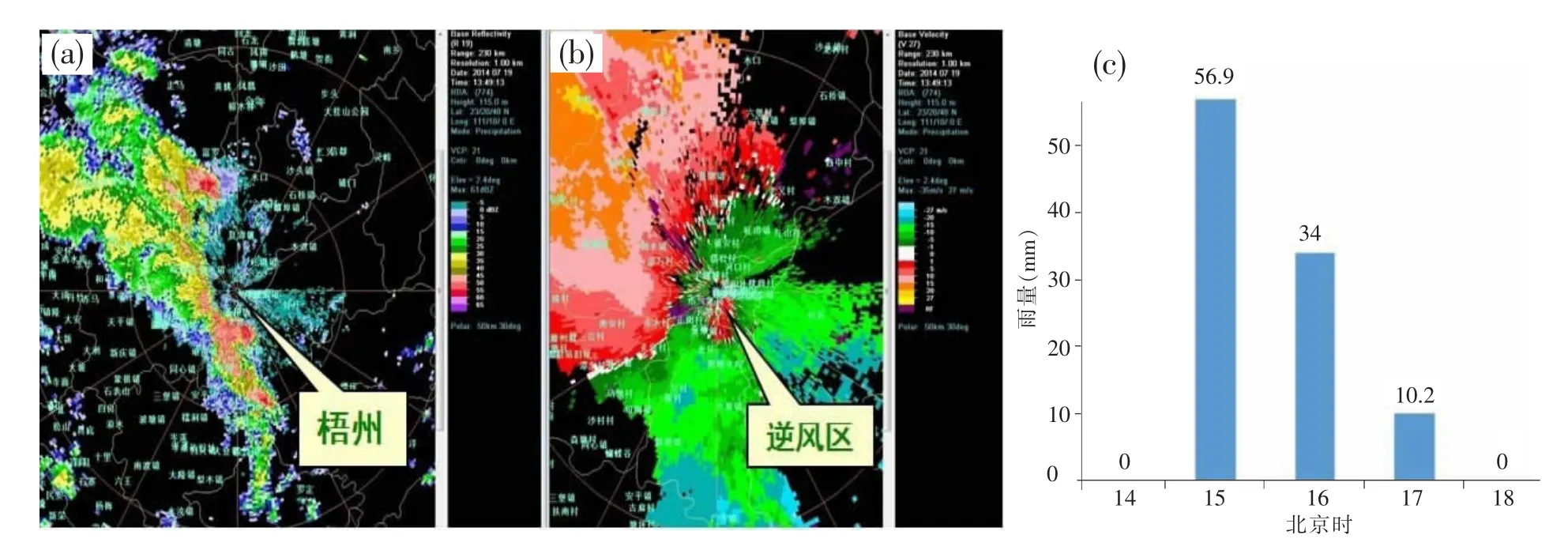

2014 年7 月19 日梧州市短时大暴雨的雷达回波特征表现见图1,本次暴雨是受第九号超强台风“威马逊”倒槽影响而导致,“威马逊”于19 日7 时10 分在广西防城港市光坡镇沿海以强台风级第三次登陆,梧州受台风外围的东南气流影响,本次强回波由于台风外围螺旋云带影响造成,具有明显的带状强对流回波,带并不宽,仅30km 左右,带上单体聚合在一起,回波带密实,最强55~60dBz,大部分45~55dBz,1h 降雨为56.9mm,3h 雨量达到105mm,为大暴雨;本次雷达回波的发展及移动,与逆风区的关系相当密切,逆风区出现时间比强降雨发生时间提前2 个体扫左右(图1)。从反射率因子演变图看,强降雨回波是由雷达站南部的对流层状云混合性回波北移发展起来的,19 日13∶33 梧州雷达站西南部有积云和层云混合性回波向北移,到达雷达站西南面30km 处时,组织发展为一条西北东南向的较强带状回波,中心强度为50dBz,半小时后回波带继续发展加强,并向东北方向(梧州市城区)移动,14∶01强回波影响梧州市区西部、南部,移入时强度中心加强为60dBz,14∶06 起强回波覆盖整个梧州市城区,并维持影响。结合径向速度图分析,13∶37 在2.4°仰角梧州雷达站南部20km 附近开始出现明显的逆风区,表明低层辐合明显,逆风区向北面(梧州市城区方向)移动,此时回波已发展加强,中心强度达55dBz;13∶49 强回波移到雷达站西南部15km 附近(图1a),而逆风区已影响到梧州市城区南部(图1b);14∶01 回波继续加强北移,开始影响梧州市城区,梧州地面观测站开始出现明显降雨,从7 月19日14 时—18 时逐小时雨量看,14∶00—15∶00 梧州站降水量为56.9mm(图1c),可见逆风区影响时间比降雨出现时间提前了10min 左右。14∶14—16∶20 梧州城区南部不断回波新生、汇入到城区的强回波中,致使45dBz 以上的回波面积覆盖梧州市城区的中北部,且稳定少动,造成暴雨,16∶27 以后回波北移,并移出了梧州市城区,暴雨趋于结束。

图1 梧州多普勒雷达2014 年7 月19 日13 时37 分2.4°仰角反射率产品(a)和基本径向速度产品(b)及梧州站2014 年7 月19 日14 时—18 时逐小时雨量(c)

2014 年6 月23 日岑溪市岑城镇赤水村短时大暴雨的雷达回波特征表现见图2,本次雷达回波的发展及移动,也与逆风区的关系相当密切,而逆风区的走向决定了强降雨的落区变化。从反射率因子演变图看,强降雨回波是由分散的对流层状云混合性回波组织发展起来的,23 日16—17 时,岑溪市周边有分散的积云和层云混合性回波,到17 时以后,组织发展为片状强回波,强回波位于岑溪市中南部,中心强度53dBz,强回波缓慢北移,持续影响至19 时后减弱。分析本次强降雨过程的逐小时雨量分布,强降雨主要出现在16 时—19 时,强降雨落区主要出现在岑溪市中南部,最大为岑城镇赤水村2h 雨量达105mm。南端雨区主要出现在16—17 时,中部雨区则主要出现在17—19 时。结合径向速度产品分析可发现,两个雨区在强降雨时段,均出现了明显的逆风区。同时发现,整个雨区程“西北-东南”走向,与逆风辐合区的传播基本一致,逆风辐合区位置与强降雨落区十分吻合。分析不同仰角发现,高仰角辐散区总是先于低仰角辐合区出现,提前时段为3~5 个体扫,高仰角辐散区在4.3°仰角及6.0°仰角均表现明显。从反射率因子演变图和径向速度图对比分析发现,在回波加强北移的过程中,低仰角(1.5~2.4°仰角)有明显的逆风区向北移动,表明低层有明显的辐合区,低空风速增大,甚至达到急流的标准,为强降水的产生提供了有利的动力条件和水汽条件,逆风区与强降水中心区是相对应的。

图2 梧州多普勒雷达2014 年6 月23 日17 时51 分1.5°仰角反射率产品(a)和基本径向速度产品(b)及岑溪市岑城镇赤水村2014 年6 月23 日17 时—19 时逐小时雨量(c)

2.3 列车效应特征

从反射率因子场分析得到,强回波带和列车效应相结合易形成大暴雨。在低层切变、辐合线等天气系统的组织作用下,往往形成密集的强对流回波带,由于回波带上单体或回波团的移动方向和回波带走向一致或者夹角较小,致使多个强度降雨云团先后影响某站,就形成大暴雨,这种现象被称之为列车效应。2016 年8 月10 日形成龙圩站短时大暴雨的雷达回波就具有明显的低质心强回波和列车效特征(图3),回波在龙圩附近组成发展成密实的强对流回波带(图3a),1 小时降雨量135mm,达到大暴雨;分析暴雨前后的反射率因子演变可以见:强降雨回波是由雷达站南部的对流层状云混合性回波带北移发展起来的,10 日14∶36 龙圩站西南部有一条南北向回波带,向东北方向移,中心强度为50dBz;15∶06 回波东北移动到达龙圩站,回波带明显加强发展,中心强度达到55 到60dBz,然后带上单体和回波团沿着回波带自西南向东北移动相继影响龙圩站,形成了明显的列车效应(图3b),高强度降雨持续了1h 左右;从15∶12 的反射率因子剖面图(图3b)分析可发现,影响龙圩站的回波强度强、质心低,50dBz 以上的强回波距离地面200m 左右,并且在径向上有多个45dBz 以上的强回波向龙圩站移动,表明有明显的列车效应影响,造成了短时大暴雨。

图3 梧州多普勒雷达2016 年8 月10 日15 时12 分2.4°仰角反射率产品(a)和剖面图(b)及龙圩站2016 年8 月10 日14 时—18 时逐小时雨量(c)

2.4 回波顶高和垂直累积液态含水量最大值特征

从短时大暴雨的回波顶高(ET)、垂直累积液态含水量(VIL)的变化分析看,一些个例ET、VIL 出现大值的时间要比强降水出现时间提前一些,对短时大暴雨的预报预警有一定的指示意义。

分析2014 年7 月19 日14∶00—17∶00 梧州雷达每6minET、VIL 产品及降水随时间的演变。从每10min 雨量来看,自14∶00 开始梧州降水强度加大,14∶10—16∶20 每10min 降水量≥5mm,其中14∶10—14∶20 最大降水量为30.3mm/10min。再来看ET 和VIL 的变化:13∶00 之前,梧州南部50km 范围内ET一直低于8km;13∶12 开始南部40~50km 处ET 达10km,之后,13∶18—16∶10 维持在12km 以上,特别是13∶18 和14∶10 回波顶高超过14km;16∶26 起ET又迅速降低至8km 以下。13∶00 之前VIL<20kg·m-2;之后迅速增加,13∶06—15∶10 在25~35kg·m-2之间,特别是13∶24~14∶10 超过了30kg·m-2;16∶10 以后,VIL 迅速降低,16∶26 开始VIL<10kg·m-2。通过以上分析可以看出,ET、VIL 的发展演变和降水有非常密切的关系。此次过程中,ET≥14km、VIL≥30kg·m-2出现的时间超前强降水出现的时间分别为42min 和36min。

分析2014 年8 月7 日19∶00—22∶00 梧州雷达每6min 的ET、VIL 产品及降水随时间的演变。从每10min 雨量来看,自19∶00 开始降水强度加大,19∶10—19∶50 每10min 降水量≥10mm,其中19∶20—19∶30 最大降水量为33.9mm/10min。再来看ET 和VIL 的变化:18∶05 起梧州南侧40~51km 处ET 最大达14km;18∶11—19∶50 维持在11km 以上,特别是18∶53 和19∶06 回波顶高超过15km;19∶18ET 又迅速降低至8km 以下。18∶00 之前VIL 小于20kg·m-2;之后迅速增加,18∶05—19∶10 在25~35kg·m-2之间,特别是18∶23—18∶35 超过了30kg·m-2;19∶10 以后VIL 迅速降低,19∶24 开始VIL 小于10kg·m-2。通过以上分析可以看出,ET、VIL 的发展演变和降水有非常密切的关系。此次过程中,ET≥14km、VIL≥30kg·m-2出现的时间超前强降水出现的时间分别为36min 和32min。

综上分析可见,从ET、VIL 的发展变化能够预测降水的发展趋势,可以利用这些产品及时做好雨情监测和预报预警的服务工作,ET、VIL 出现大值的时间要比强降水出现的时间早30min 以上,对短时大暴雨的预报预警有一定的指示意义。

3 结论

(1)短时大暴雨发生时,一般会出现反射率因子超过50dBz 的强回波,大暴雨与45dBz 以上的强回波持续时间关系密切,低质心强回波持续影响易形成大暴雨。

(2)大暴雨发生前的强回波往往出现逆风区、风速辐合、切变辐合等辐合特征,辐合区的移向和回波的发展有很好的对应作用,强回波和辐合区相结合易形成大暴雨。

(3)强回波带和列车效应相结合易形成大暴雨,强回波带上对流单体或回波团相继影响某一地区,从而形成列车效应,易造成大暴雨。

(4)从回波顶高和垂直累积液态含水量的发展变化能够预测降水的发展趋势,ET、VIL 出现大值的时间要比强降水出现时间提前一些,对短时大暴雨的预报预警有一定的指示意义。