武汉市秋冬季污染天气应对现状及对策建议

2022-04-13周君蕊邱培培段元秀

刘 浩,黄 宇,周君蕊,邱培培,段元秀

(武汉市生态环境科技中心,湖北 武汉 430015)

1 引言

大气污染,特别是重污染天气防治,历来是社会关注度高,党中央、国务院高度重视的污染防治攻坚战重点领域。而在秋冬季节,受北方采暖季传输污染和本地排放叠加影响,武汉市重度污染天气在短期内难以消除,重污染天气不仅对人体的健康造成诸多不利影响,也大大降低,公众对大气污染防治工作的信心,成为制约武汉市环境改善的重要因素。为进一步强化重污染天气应对,按照“精准治污、科学治污、依法治污”要求,以重污染天气应对“绩效分级、差异管控”为重要手段[1],不断提高环境管理精细化水平,切实减轻重污染天气污染程度,最大程度保障公众健康,推动实现污染减排和行业高质量发展双赢。

2 武汉市秋冬季重污染天气产生原因

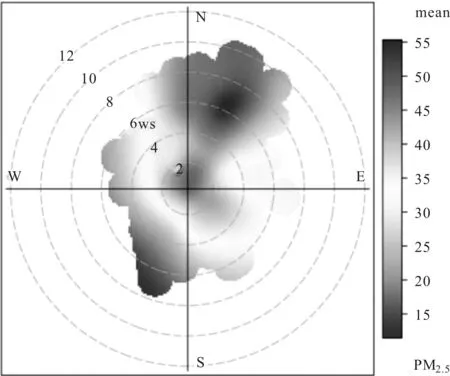

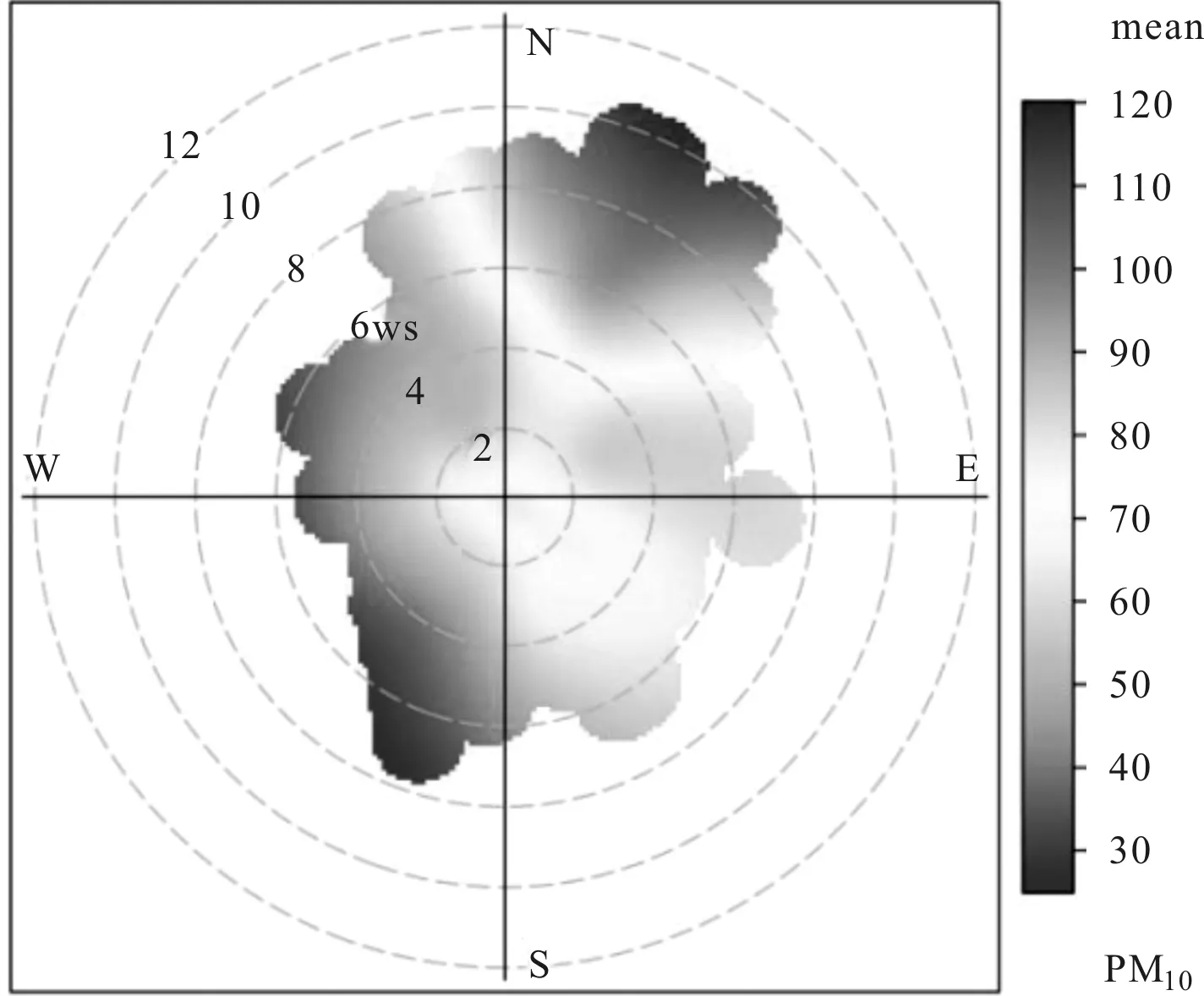

(1)不利地形条件导致武汉市空气扩散条件差。从武汉市的地形来看,三面环山、一面毗邻平原,北有缺口,向南敞开,地势剖面呈盆状,容易形成气流停滞区[2],加之主城区高楼林立,污染物“进来容易出去难”。

(2)不利气象条件导致区域环境容量减小。武汉市全年静风频率高,且秋冬季节易处于弱气压场控制,污染物和水汽容易聚集,导致静稳天气频繁出现,冬季大气边界层高度仅500 m左右,环境空气容量被压缩,静弱风无法使气流横向扩散,导致污染累积,加之较低的边界层高度,形成“大气污染物压缩”的恶性循环[3]。

(3)重化产业布局在武汉市上风向。武汉市工业体量大,钢铁、焦化、石化、火电集中分布在上风向[4],其污染排放总量大,约占全市工业总排放量的70%以上,大量排放的氮氧化物和挥发性有机物极易发生快速光化学反应,是重污染期间二次PM2.5快速增长的关键因素。

(4)外来传输对武汉市空气质量影响大。武汉市年主导风向为NNE(北北东),秋季的主导风向为NNE(北北东),冬季主导风向为NE(东北),而秋冬季主导风向东北风方向正是我国重污染多发区域[5],河北、河南、山西等正是我国大气污染的重点区域,秋冬季采暖季期间我国北方地区的污染物排放约增加30%的排放量[6]。因此,受不利地形条件与气象条件影响,一旦来自东北方向的传输污染和武汉市自身排放的污染相叠加,较易发生重污染天气。

图1 武汉市PM2.5浓度与风向风速关系

3 武汉市开展的重污染天气应对工作

武汉市委、市政府高度重视空气质量改善工作,将打赢蓝天保卫战作为污染防治攻坚战的重中之重予以推进,“十三五”期间,武汉市环境空气质量持续改善,大气污染治理取得阶段性成效。2016~2020年,武汉空气质量优良天数由237 d增至309 d,优良率由70.2%上升至84.4%,提高了14.2%,环境空气质量改善显著;重度污染天数由6 d减至2 d,自2016年起消除了严重污染及内生性重污染天气[7]。

图2 武汉市PM10浓度与风向风速关系

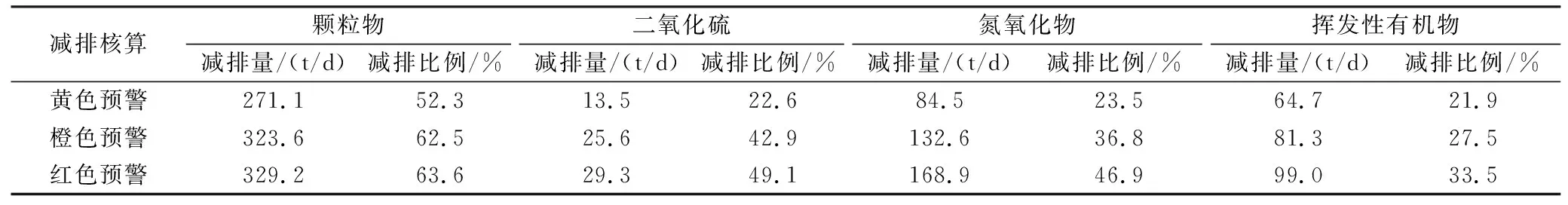

为有效应对重污染天气,武汉市修订并制发《武汉市重污染天气应急预案》(武政规〔2020〕4号)[8],成立市重污染天气应急指挥部,编制了重污染天气应急减排清单,明确了重污染天气启动标准,各区及市直相关单位制定本单位应急实施方案,规定重污染应急预警期间扬尘源、移动源及工业源的管控减排措施。其中,扬尘源管控措施包括停止工地土石方作业、停止建筑垃圾、砂石料运输车辆上路行驶以及增加道路清扫保洁频次等;移动源管控措施包括限制高排放车辆和非道路移动机械使用、柴油货车禁行及单双号通行等;工业源管控措施包括工业企业制定“一厂一策”操作方案,按照“可操作、可监测、可核查”原则,细化应急减排措施至具体生产线或生产工序(设备),实施停、限产及清洁运输等措施,并明确企业应急措施落实责任人。经测算,武汉市编制的重污染天气应急减排清单在黄、橙、红应急预警下SO2、NOx、颗粒物和VOCs的减排比例分别达到全社会排放量占比的10%、20%、30%的要求。

图3 2016~2020年武汉市空气质量污染天数分布

表1 2020年武汉市红、橙、黄预警应急减排核算

此外,全市系统开展了重点行业绩效评级工作,围绕39个重点涉气行业,从企业装备水平、能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和运输监管等方面,按企业治理和管理水平高低以及污染物排放强度等方面实施绩效评级,经企业自评、市级初审、省级复核、现场抽查等环节,2020年共评出C级及以上企业20家,其中B级企业3家,分别为上汽通用汽车有限公司武汉分公司、东风本田汽车有限公司、武汉荒井密封件制造有限公司等,并对企业名单进行了公示,为推动企业自觉提升污染治理水平发挥了积极作用,在重污染天气应对工作中,绩效分级结果得到了较好的应用,为差异化实施应急减排措施、最大化减少重污染天气影响提供了有力支撑。

自2020年5月应急预案发布后,武汉市累计启动重污染应急黄色预警2次,分别实施了重污染天气Ⅲ级应急响应措施,并按照重污染天气应急减排项目清单落实各项减排措施,实现了污染物浓度“削峰降速”,减轻了污染程度,没有出现严重污染情形。

4 存在的问题

(1)工业源重点行业整体绩效水平偏低。2020年,按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(环办大气函〔2020〕340号)[9],武汉市纳入工业源应急减排项目清单企业通过绩效评级B级企业仅3家。重点行业整体绩效水平偏低,主要原因在企业精细化管理、车辆运输方式和运输管理等指标存在短板。其中,长流程钢铁、焦化等整体绩效评级为D级,水泥熟料、石化行业整体绩效评级为C级,这些重点行业产业体量大、污染物排放量高,且集中布局于城市主导上风向区域,对比其他城市同行业企业还有很大提升空间,亟需进行提标升级。

(2)移动源车辆结构总体不优。武汉市大气污染源解析结果表明,机动车排放对PM2.5、PM10、VOCs分担率分别高达28.7%、26.9%、27%[10]。2016~2020年,武汉市货物运输总量年增长率约10%,但公路运输占比基本保持在61%左右,铁路、水路等清洁运输方式分担率不足,区域内公路货运多以高污染的重型柴油车为主[11],不足机动车保有量8%的柴油车,排放氮氧化物占机动车排放量80%以上[12],其中国Ⅲ及以下排放标准的柴油货车仍占比29.4%。在重污染应急期间,由于部分物流、工业企业等并未建立完善的门禁系统及车辆电子台账,对其重型载货汽车和非道路移动机械减排情况尚缺乏有效的监管和核查手段,仅限于对违法上路和超标排放车辆的现场巡查和路检。

(3)应急核查手段单一。在重污染应急响应期间,工业源、扬尘源、移动源等污染源点多面广,除部分重点企业通过在线监控数据和电力数据实现快速核查和监督性监测外,其他污染源仅靠人工提高抽检比例进行现场核查,监管手段单一,检查效率不高,仍可能存在个别排污单位应急预案落实不够彻底,在预警时未按要求实施停产、限产措施,未能及时降低污染负荷。

(4)联防联控机制尚未建立。武汉市自2016年起消除内生型重度污染天气,重度污染天气发生原因均是短时外来污染传输叠加本地排放,由于缺少跨区域、跨部门空气质量联合预报会商和联防联控机制,重污染过程期间武汉及周边各个城市应急启动条件和时间不一,未能形成减排合力。

5 对策建议

(1)提高重点行业绩效评级水平。鼓励企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施提升绩效级别,推动行业治理水平整体提升。加快推进钢铁、焦化、水泥、石化等重点行业按照B级企业绩效分级指标进行升级改造,同时加快实施钢铁、焦化、水泥行业的超低排放改造,切实减少污染排放。持续开展重点行业企业绩效评级,对不同环保绩效水平的工业企业制定差异化的应急减排措施,一方面有利于减少对企业正常生产经营的影响,另一方面也利于鼓励“先进”、鞭策“后进”,促进企业绿色发展,推动全行业高质量发展。

(2)加快淘汰老旧车辆,推进货运大户建设门禁系统和电子台账。研究制定鼓励政策,逐步引导淘汰高污染的国三排放标准柴油货车;港口码头、物流、钢铁、建材、焦化、石化、整车制造等涉大宗货物运输(除特种车辆、危化品车辆外,日进出厂区货运车辆10辆次以上)的企业,按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》制定重污染天气应急运输响应方案,并建立门禁系统及电子台账,监控数据至少保存一年以上,并鼓励通过网络系统及时向当地生态环境部门传送。重污染天气预警期间,加大部门联合执法检查力度,对于违法上路、超标排放等行为,依法严格处罚[13]。

(3)完善能力建设,强化科技支撑。加强空气质量预测预报能力建设,进一步提升重污染天气预报准确率,探索建立分级、分区、分时的重污染应对工作机制。充分利用卫星遥感、无人机、走航监测、电力数据等手段,推动污染源监控与环境质量变化溯源深度融合[14];提高城市重污染天气预警和应急响应能力,整合空气质量预测预报结果、应对措施清单、企业活动信息和在线监控数据、热源遥感情况等环保大数据,做到早发现、早报告和快速反应,及时缓解重污染天气污染的程度,缩短重污染天气的时间。

(4)建立跨部门、跨区域的重污染天气联防联控机制。深化完善数据共享机制,实现城建、城管、交通、海事、电力等部门信息实时常态化共享;开展系统的污染源排放清单编制、污染特征观测、区域传输等相关研究,基于各地区在自然条件、主要来源、污染特征、监管能力等方面的客观差异,借鉴京津冀地区重污染预警区域联防联控机制[15],探索建立武汉城市圈重污染天气联防联控体制机制。

6 结语

“十四五”期间要全力打好重污染天气歼灭战,坚持标本兼治,在调整优化产业、能源、运输、用地等结构的基础上,运用好重污染天气应急管控措施,做好重污染天气应对工作,着力降低重污染天气发生频率和强度,继续以“绩效分级、差异管控”为重要手段,提升环境精细化管理水平,促进重点行业转型升级,推动实现污染减排和行业高质量发展双赢,实现基本消除重污染天气,让人民群众切实感受到蓝天保卫战的成果[16]。