植 物

2022-04-12

基因突变并不随机?

自20世纪以来,学界一直认为基因突变是随机发生的,种群内在自然选择的作用下才出现了基因频率的差异。然而,近日一项发表在《自然》上的对拟南芥(Arabidopsis thaliana)的研究,向这一观点提出了挑战。科学家在3年的时间里对上百个拟南芥品系进行了基因测序,发现了超过100万个突变。他们发现,基因组中有部分关键区域的突变率很低,这些区域里包含许多影响细胞生长和基因表达等关键生物学过程的基因。这些区域的基因内部突变率降低了一半,而一些关键基因突变率降低了三分之二。进一步分析发现,基因突变率的分布模式与基因组上的表观遗传变化相关。研究人员认为,对生命活动起到关键作用的基因对潜在的有害突变很敏感,而拟南芥似乎演化出了一套保护机制,能十分有效地修复这些区域内的DNA损伤,从而降低这些基因的突变率,这种突变率上的偏差可能是演化的重要驱动力。这项研究或将改变人们对基因突变和演化的认知。(Nature, 2022, 602(7895): 101-105)

水稻可通过活性氧清除途径改善种子活力

水稻是全世界一半以上人口的主粮。种子活力是一个重要的农艺性状,通常是指种子萌发以及在贮藏中保持这种活力的能力,对于种子质量和种质资源保存具有重要意义。目前,人们对作物种子活力的调控机制和分子网络知之甚少。我国植物学家近来筛选出两个种子活力差异巨大的水稻品种:低活力的“吉粳88”和高活力的“Kasalath”。科研人员利用高通量转录组学和广靶代谢组学技术,分别分析并比较这些品种种子老化过程中的转录组和代谢组的改变,并通过构建共表达调控网络,筛选到包括bZIP23和bZIP42在内的可能具备重要调控机制的转录因子点。转基因水稻实验数据显示,bZIP23和bZIP42正向调控种子活力。与此同时,研究还鉴定到一个编码过氧化物酶的遗传因子PER1A,该因子编码蛋白能够通过清除种子内的活性氧正向调控种子活力。研究发现bZIP23和bZIP42能够直接结合到PER1A的启动子区,并激活其转录表达;遗传学证据表明,PER1A很可能位于bZIP23的下游,在同一遗传通路中发挥调控种子活力的生物学功能。此外,生理学数据表明,bZIP23和PER1A在清除体内的活性氧过程中发挥着重要的作用。该研究揭示了活性氧清除途径改善水稻种子活力的新机制,为进一步改良作物相关农艺性状提供了有用的靶标。(PNAS, 2022, 119(9), e2026355119)

土壤砷污染植物修复研究新进展

我国土壤砷污染问题突出,严重威胁农业生态环境安全。植物修复技术是应对土壤砷污染的解决方案之一,也是实现土壤持续安全利用的绿色环保技术。蜈蚣草是土壤砷污染植物修复研究的模式物种,其对砷超积累的分子机制是近年来环境植物分子生物学的一个重要研究领域。高效的砷长距离转运效率是蜈蚣草超积累砷的重要特征,其中木质部装载是蜈蚣草高效砷转运的关键环节。近来,我国植物学家对该过程的分子机制进行研究,获得重大进展。研究团队基于蜈蚣草全长cDNA酵母表达文库和配子体RNAi沉默体系,鉴定到一个具有三价砷外排功能的转运蛋白PvAsE1。PvAsE1是首个被发现具有三价砷外排功能的SLC13-like蛋白。PvAsE1基因的沉默可降低蜈蚣草孢子体地上部分和木质汁液中三价砷的含量,进而导致三价砷的长距离转运效率显著下降。进一步研究发现,PvAsE1主要在蜈蚣草根部木质部周围薄壁细胞的质膜表达,通过介导三价砷的木质部装载参与砷的长距离转运过程。PvAsE1约在白垩纪—古近纪过渡时期进化出现,可能是该时期富砷环境压力的适应性产物。该研究揭示了蜈蚣草高效长距离转运砷的分子机制,探究了蜈蚣草具有砷超富集特性的演化机制,也为构建砷污染修复工程提供了核心分子元件。(New Phytologist, 2022, 233(6): 2488-2502)

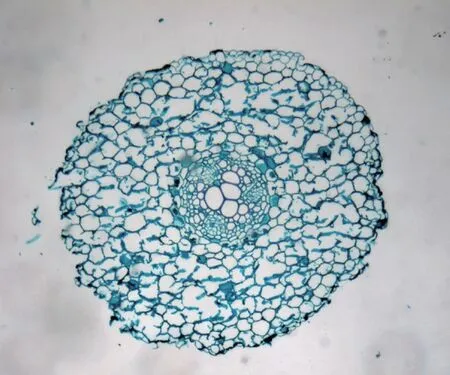

根系解剖结构揭示草原植物根系功能

通过根系性状理解根系功能及其对植物生长、生态系统过程和功能的影响一直是根系生态学研究的热点和难点问题。根的解剖结构是理解根系功能以及根系结构与功能关联的关键基础。然而,目前关于单子叶和双子叶草本植物的根系解剖结构及其揭示的根系功能的研究还很匮乏。我国植物学家以内蒙古典型草原常见的32种植物为研究对象,从根系解剖结构的角度揭示了内蒙古典型草原植物根系结构与功能随根级的变化规律,以及单子叶植物和双子叶植物根系吸收和传输的权衡策略。研究发现,单子叶植物根系的所有根级都存在皮层和菌根侵染,而随着根级的升高,内皮层的细胞壁加厚程度和中柱的比例升高,这表明单子叶植物整个根系都具有吸收功能,且随着根级升高,根系的吸收功能稍微减弱而传输功能逐渐提高。双子叶植物的根系随着根级升高,皮层厚度和菌根侵染显著下降,中柱比例显著升高,表明双子叶植物的根系功能在高级根由吸收转变为传输。进一步的研究发现,单子叶植物和双子叶植物通过不同的皮层和中柱比例权衡吸收和传输功能。该研究为理解草本植物根系结构与功能提供了重要的理论支撑。(New Phytologist, 2022, nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nph.17978)

禾本科作物裸粒育种新进展

作物种子包壳性状的丧失是作物穗型驯化过程中的一个典型事件。作物野生种通过携带的包壳性状抵御外界的侵袭,进而保证自身的繁衍,然而这种包壳性状对人工或机械化的种子脱粒、加工和播种过程而言却极为不便,因此,人类在选育作物时,会选择不包壳(裸粒)的性状。高粱是人类最早栽培的禾本科作物之一,高粱种子的包壳性状具有丰富的表型变异,其中粒用的籽粒高粱亚种多表现为裸粒。早在80多年前,学者就将包壳性状作为区分高粱各亚种的一个典型指标,但目前关于高粱包壳性状的分子遗传基础仍然是一个空白。我国生物学家最近利用遗传学、生物信息学和分子生物学等手段,揭示出一个主效基因GC1(Glume Coverage 1)位点的变异导致了高粱种子裸露性状的产生。GC1是一个负调控包壳性状的关键因子,其蛋白的C端截短突变可能是通过减少其被26S蛋白酶体途径介导的降解,导致截短蛋白gc1显著积累。一种马铃薯糖蛋白相关磷脂酶SbpPLAII-1可能作为GC1下游信号的一个关键组分来发挥功能,通过上调Cyclin-CDK通路相关基因的表达来促进颖壳细胞增殖。因此相对于GC1而言,在体内更稳定的gc1-a能促进更多的SbpPLAII-1降解,进而抑制SbpPLAII-1的功能,最终降低高粱的包壳程度。综上,该研究鉴定了一个控制高粱包壳性状的关键基因GC1,其截短突变的类型使高粱种子的脱粒效率提升了60%,并揭示了高粱穗型驯化过程中包壳性状发生变异的分子机理。目前在禾谷类作物中,仍然有近40%的高粱、大部分谷子以及糜子等种质资源材料表现为严重的包壳性状,截短的GC1等位基因将为高粱、谷子及糜子等禾本科作物的裸粒育种提供理论支撑。(Nature Communications, 2022, 13, 1068)