致密砂岩储层成岩相及孔隙演化过程

——以川中北部地区沙二1亚段为例

2022-04-12朱讯冯林杰吕乐蒋裕强王小娟李明秋李雪松

朱讯,冯林杰,吕乐,蒋裕强,王小娟,李明秋,李雪松

(1.中国石油西南油气田公司勘探开发研究院,四川 成都 610000;2.西南石油大学地球科学与技术学院,四川 成都 610000;3.中国石油天然气集团公司非常规油气重点实验室,四川 成都 610000;4.中国石油西南油气田公司川东北气矿,四川 达州 635000)

0 引言

川中北部地区沙溪庙组是中国陆相致密砂岩气藏勘探的重点层系,2019年以来,针对沙二1亚段致密河道砂岩气藏部署钻井40余口,累计测试产量超过770×104m3,纵向非均质性极强,单井产能差异明显。前人研究认为致密砂岩的“甜点”的形成受控于沉积组构、成岩相及演化历程[1-3]等因素,四川盆地在该方面的研究仅限于川西及川东北须家河组[4-7],虽然有研究者对该区沙溪庙组储层成岩相的类型及演化历程进行了初步研究[8],但依然存在成岩相划分方案较笼统、划分依据阐述不足、成岩演化序列未完善等问题。本次研究利用铸体薄片鉴定、扫描电镜观察等实验成果,对川中北部地区沙二1亚段储层特征、成岩作用类型及时序进行研究,引入成岩强度参数制定相应的成岩相划分标准,探讨不同岩相中砂体孔隙经历的演化历程,以期为该区后期储层甜点评价及预测工作提供参考。

1 地质背景

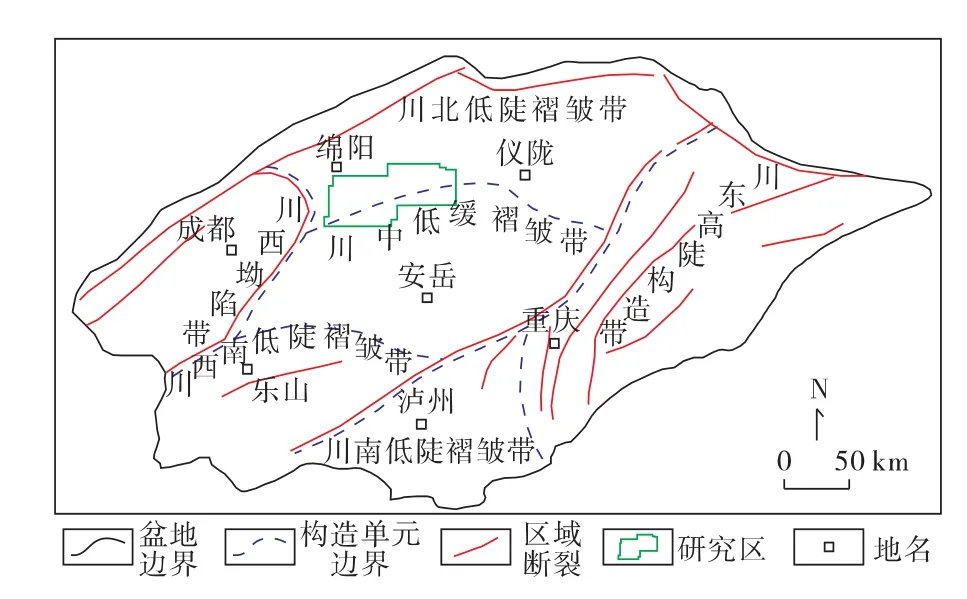

四川盆地位于中国西南部,隶属于扬子板块西缘,其内部可细分出6个次级构造单元,即川西坳陷带、川北低陡褶皱带、川中低缓褶皱带、川西南低陡褶皱带、川南低陡褶皱带和川东高陡构造带。研究区位于川中低缓褶皱带西北部与川北低陡褶皱带西南部交会部位,西邻川西坳陷(见图1)。

图1 四川盆地构造分区及研究区位置示意

中侏罗世,该区发育干旱气候背景下的曲流河沉积,形成了以紫红色泥岩为主,夹灰色、灰绿色砂岩的红色地层,即沙溪庙组。其内部以叶肢介页岩为界,自下而上划分为沙一段和沙二段,沙二段内部根据基准面升降,又可自下而上细分出沙二1、沙二2、沙二3及沙二4共4个亚段。沙二1亚段发育4套砂组,砂组内部具有多期正粒序单砂体叠置、冲刷接触的特征,单砂体底部常见紫红色或灰绿色泥岩砾石,反映出河道迁移频繁,短期废弃的特征。

2 储层基本特征

2.1 岩石学特征

镜下铸体薄片鉴定结果表明:沙二1亚段储集岩类型主要为岩屑长石砂岩,其次为长石岩屑砂岩(见图2),骨架组分具有长石质量分数较高,石英及岩屑质量分数较低的特点。胶结物平均质量分数为7.8%,可见碳酸盐、硅质、绿泥石、伊/蒙混层以及伊利石等多种类型。砂岩粒径以中粒为主,其次是细粒,分选中等—好,颗粒多呈次棱角状,并以点-线状态相接触。

图2 川中北部沙二1亚段储层岩石分类三角投点图

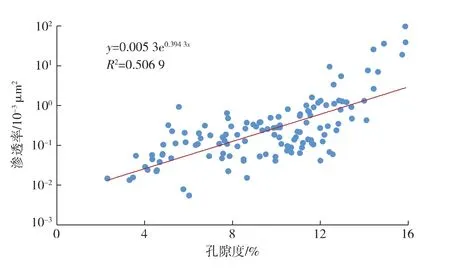

2.2 物性特征

常压孔渗测试数据显示:沙二1亚段储层孔隙度介于2.3%~15.9%,平均9.5%;渗透率介于0.005×10-3~96.200×10-3μm2,平均 2.200×10-3μm2,孔渗总体有正相关性(见图3)。根据SY/T6285—2011《油气储层评价方法》,沙二1亚段发育的储层主要为低—特低孔、超低渗。

图3 川中北部沙二1亚段砂岩渗透率与孔隙度交会图

3 成岩作用及成岩序列

3.1 成岩作用类型

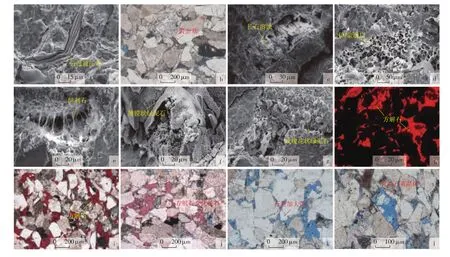

3.1.1 压实作用

沙二1亚段经历了以机械压实为主导的中等强度的压实作用,镜下可见片状矿物被压弯变形(见图4a)、颗粒长轴定向排列以及塑性组分假杂基化等现象(见图4b),但颗粒间仍以点-线接触为主,压溶作用几乎不发育。压实作用造成沙二1亚段孔隙的损失率大于50%,是储渗性降低的首要原因。

在小学语文教学中,培养学生的阅读能力是一项重要的教学任务,探究式的阅读教学不但可以充分发挥学生课堂主体的作用,引发学生的探究式思考,还可以营造活跃的课堂氛围,提升阅读教学的效率。因此,教师应结合自己的教学实践,充分的考虑学生学习的实际情况进行不断的调整与探索,找到最高效的小学语文探究式阅读教学的方法,来提升学生的阅读能力。

图4 川中北部沙二1亚段砂岩成岩特征

3.1.2 溶蚀作用

溶蚀作用在本区砂岩中发育较为普遍,具有明显的物性改善效果。长石是主要的溶蚀物质,多沿解理溶蚀,从而形成网格状粒内溶孔(见图4c)。沙溪庙组气藏作为远源次生气藏[9],其溶蚀作用的发育,与烃类充注活动密切相关。韦腾强等[10]通过包裹体测温等手段判断本区沙二段在距今85~68 Ma发生一期天然气充注,该期天然气充注带来的有机酸是储层中溶蚀作用发育的主要物质基础。

3.1.3 黏土矿物胶结

本区沙二1亚段储层中发育的黏土矿物类型主要为伊/蒙混层、伊利石以及绿泥石3类。伊/蒙混层是埋藏成岩过程中蒙皂石伊利石化的中间产物,呈蜂窝状薄膜覆盖颗粒表面(见图4d),一般对储层物性无明显影响,但转化过程中释放出的铁、镁、钙离子以及硅质,是后期多种自生胶结物形成的基础。伊利石多以丝缕状或搭桥状充填于粒间(见图4e),使得孔隙通道弯曲度大幅增加,显著降低了岩石的渗透率。该类产状伊利石多是通过高岭石-钾长石自发反应形成[11-12]。绿泥石具有薄膜状及玫瑰花状2类产状,薄膜状绿泥石生长于同生期—早成岩期,可能直接从富含铁、镁离子的偏碱性流体中析出;玫瑰花状绿泥石多形成于伊/蒙混层表面,伊/蒙混层形成过程中产生的铁、镁离子直接为其形成提供物质基础。绿泥石的发育对储层的效应至今仍有一定争议,但大多数学者已认为薄膜状绿泥石的发育有利于保持流体环境偏碱性,在一定程度上抑制了酸性环境胶结物的发育,从而对储层起到一定的保护作用[13]。

3.1.4 碳酸盐矿物胶结

沙二1亚段中发育的碳酸盐胶结物在阴极发光下均发亮红色光(见图4h),经茜素红溶液染色后呈红色,其类型均为方解石,具有连晶状(见图4i)以及晶粒状(见图4j)2种产状。前者往往形成基底式胶结,对原生孔隙破坏极大,因此属于早成岩期产物,泥质在压实过程中排出的富钙释压流体是其主要物质来源[14];而后者多占据溶蚀孔隙,与长石形成交代关系,这表明含钙长石溶蚀释放的钙离子为其提供了物质基础。

3.1.5 硅质胶结

硅质胶结在储层中具有次生石英加大(见图4k)以及自生晶体(见图4l)2种赋存状态。总体来看,硅质胶结在沙二1亚段发育程度很低,平均质量分数不足2%。其物质来源主要有2种:一种是伊/蒙混层形成过程中产生的游离硅;另一种是硅铝酸盐矿物(主要是长石)溶蚀过程中形成的硅离子。

3.2 成岩阶段及演化序列

4 成岩相

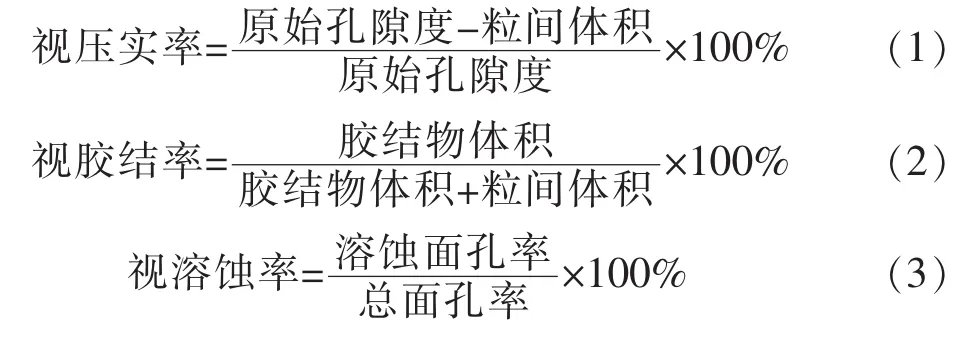

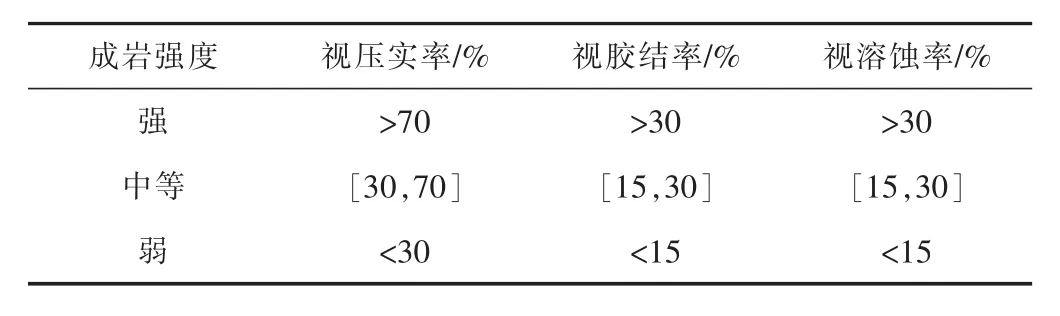

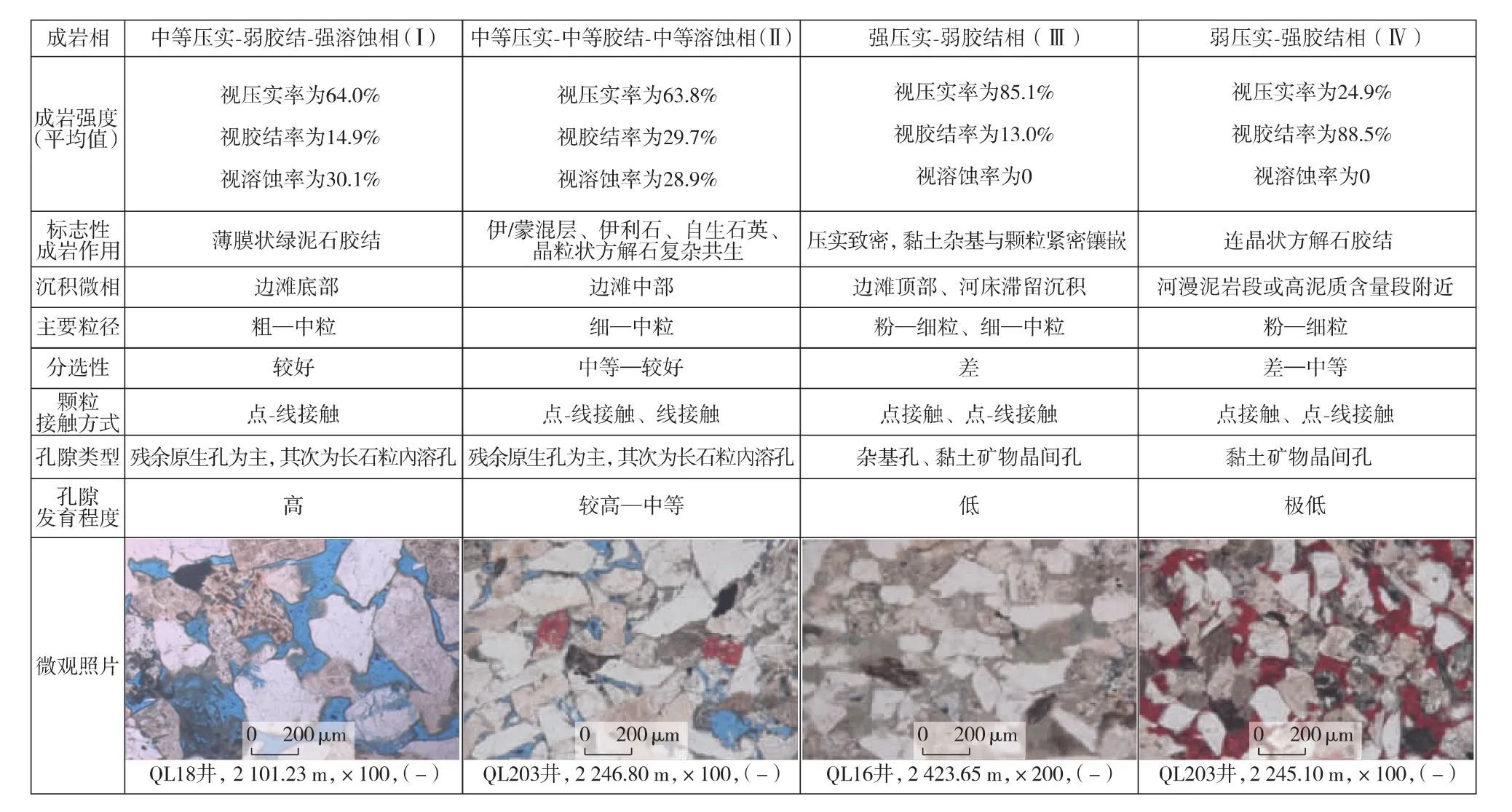

成岩相是原始沉积物质在埋藏期经历的一系列物理化学反应的综合结果[15],区分时,要考虑成岩作用类型、阶段、环境、标志性产物以及演化时序。由于研究侧重点的不同以及实际地质条件的差异,无法形成统一的成岩相划分方案[15-18]。本次研究用定量参数对岩石经历的压实、胶结以及溶蚀程度进行表征,将“视压实率、视胶结率、视溶蚀率”作为主要指标[19],通过式(1)—(3)计算,将成岩相划分为强、中、弱3个等级(见表1)。根据以上成岩相的划分原则,将川中北部的沙二1亚段砂岩划分为4类成岩相(见图5)。

表1 川中北部沙二1亚段砂岩成岩强度划分标准

图5 川中北部沙二1亚段各成岩相特征

1)中等压实-弱胶结-强溶蚀相(Ⅰ)多见于以粗—中粒为主的边滩底部,分选较好,压实率平均为64.0%。胶结物以薄膜状绿泥石为主,视胶结率平均为14.9%。视溶蚀率较高,平均为30.1%。该类成岩相骨架组分之间多以点-线方式接触,残余原生孔发育程度高,其次为长石粒内溶孔。

2)中等压实-中等胶结-中等溶蚀相(Ⅱ)主要发育于以细—中粒为主的边滩砂体中部,分选中等—好,压实率平均为63.8%。胶结物类型多样,颗粒表面发育大量伊/蒙混层,晶粒状方解石、自生石英微晶;石英加大边质量分数有所增加,视胶结率平均为29.7%,溶蚀率较成岩相(Ⅰ)有所降低,平均为28.9%。该类成岩相孔隙类型与成岩相(Ⅰ)一致,但发育程度较低。

3)强压实-弱胶结相(Ⅲ)主要发育于含泥砾的河床滞留沉积以及粉—细粒边滩砂体顶部,分选较差,黏土杂基质量分数高且与碎屑颗粒紧密镶嵌,压实率平均为85.1%。胶结作用在该类岩相中发育较弱,视胶结率平均13.0%。该类岩相在镜下肉眼可见的孔隙已较少,储集空间以杂基孔、黏土矿物晶间孔为主。

4)弱压实-强胶结相(Ⅳ)主要发育于泥岩段附近的岩层中,分选中等,视压实率很低,平均为24.9%。大量连晶状方解石胶结物的发育是其主要特征,视胶结率平均为88.5%。该类成岩相在镜下几乎不发育肉眼可见的孔隙,仅发育少量的黏土矿物晶间孔。

5 孔隙演化分析

5.1 初始孔隙度恢复

根据Beard等[20]提出的未固结砂岩原始孔隙度模型,对砂岩初始孔隙度φ0进行恢复,计算公式为

式中:S0为通过筛析法测得的实验数据;P25,P75分别对应粒度概率累积值25%与75%的粒径,mm。

根据粒度资料,Ⅰ—Ⅳ成岩相初始孔隙度分别取40.3%,38.1%,30.8%,33.7%。

5.2 孔隙度演化历程

本次研究在初始孔隙度恢复的基础之上,根据埋藏曲线模拟压实曲线,以镜下估算得到的胶结物质量分数以及溶孔贡献量为依据,结合各类胶结物沉淀与溶蚀作用发生的时间,反推相应的减孔与增孔曲线,通过三者叠加得到不同岩相对应的孔隙演化曲线。

5.2.1 成岩相Ⅰ

成岩相Ⅰ砂岩形成于水动力较强的沉积环境中,刚性物质质量分数高,在埋藏期始终保存数量较多的原生孔隙,流体交换顺畅,薄膜状绿泥石在同生期—早成岩早期大量发育,并对其他胶结物的发育起到一定抑制作用,经过早成岩B期,压实减孔23.7%;胶结减孔1.5%。进入中成岩期,随着天然气充注发生,有机酸顺利进入岩层,对长石等物质造成较强烈溶蚀,但顺畅的流体交换使得溶蚀产物能够快速被运移出储层,中成岩期成岩相Ⅰ仅在局部见到少量自生石英晶体以及晶粒状方解石发育。受中成岩期机械压实影响,孔隙度进一步损失5.8%,新增胶结物质量分数仅为0.7%左右,溶蚀增孔可达3.7%。经过以上成岩演化过程,成岩相Ⅰ仍具有12.3%左右的孔隙度,物性在各类成岩相中最优,属最有利成岩相(见图6a)。

图6 川中北部沙二1亚段各成岩相孔隙演化历程

5.2.2 成岩相Ⅱ

成岩相Ⅱ砂岩沉积水动力较成岩相Ⅰ有所减弱,分选相对变差,初始孔隙度有所降低,使得同生期—早成岩期孔隙流体交换受到一定限制,颗粒表面大量覆盖以蒙皂石为主的早期黏土物质,并随着埋深增加逐渐演化为伊/蒙混层,至早成岩B期结束,压实作用累计减孔24.0%,胶结减孔仅为0.9%。进入中成岩期,有机酸对储层造成一定溶蚀,但强度弱于成岩相Ⅰ。在流体进出受到一定限制的情况下,自生石英晶体、石英加大边、晶粒状方解石均有发育。同时,随着高岭石和钾长石的自发反应进行,丝缕状伊利石开始充填孔喉,对储层渗透率破坏严重。中成岩期压实作用减孔量较低,仅为3.1%,可能是该阶段发育的硅质及方解石胶结物增强了一定的抗压实性。该阶段新增胶结物质量分数3.2%,溶蚀增孔2.8%,保留的原生孔为9.7%左右,最终孔隙性仍较好,属于次一级的成岩相(见图6b)。

5.2.3 成岩相Ⅲ

成岩相Ⅲ由于杂基质量分数高且分选较差,因此,初始孔隙度较低,同时抗压实性弱,在早成岩期被迅速压实致密,至早成岩期结束,压实减孔22.4%,胶结减孔仅0.6%。在该条件下,有机酸进入岩层的难度比较大,因此,极少发生溶蚀作用,黏土矿物的转化也相对比较困难,大多形成集合体。中成岩期压实减孔3.8%,该时期胶结物的发育及溶蚀增孔均不明显,仍残余4.0%左右的孔隙度,但以杂基孔为主,属于差成岩相(见图6c)。

5.2.4 成岩相Ⅳ

成岩相Ⅳ砂岩的发育主要与临近泥岩段有关,与本身沉积组分及结构关系不大。成岩早期由于大量的连晶状方解石胶结形成,孔隙几乎被消耗殆尽,压实减孔仅8.4%,但胶结减孔达到22.4%,至早成岩A期已基本定型,后期改造不甚发育,最终残留孔隙度在2.9%左右,主要来自黏土矿物晶间孔对孔隙度的贡献。对该成岩相来说,连晶状方解石胶结作用对孔隙度造成的损失已超过压实作用,且最终基本形成非储层(见图6d)。

6 结论

1)川中北部沙二1亚段发育河流相低—特低孔、超低渗致密砂岩储层,储集岩以岩屑长石砂岩为主,其次为长石岩屑砂岩。

2)沙二1亚段砂岩成岩演化过程复杂,主要经历了机械压实、有机酸溶蚀、碳酸盐胶结、硅质胶结以及绿泥石、伊利石、伊/蒙混层等黏土矿物胶结,当前处于中成岩A期。

3)依据视压实率、视胶结率以及视溶蚀率等3项定量成岩指标,可对沙二1亚段砂岩成岩相进行有效划分。

4)通过增、减孔曲线叠加的方法可分别得到不同岩相孔隙演化曲线,成岩相Ⅰ为本区最有利成岩相,主要发育于边滩砂体底部;成岩相Ⅱ为次一级的优质成岩相,主要发育于边滩中部;成岩相Ⅲ为不利成岩相,主要发育于边滩顶部和河床滞留沉积中;成岩相Ⅳ基本属于非储层,主要发育于河漫泥岩段以及高泥质质量分数段附近。