植筋胶与混凝土界面粘结滑移性能的试验研究

2022-04-11丁国印唐兴荣

丁国印,唐兴荣

(苏州科技大学 土木工程学院,江苏 苏州 215011)

后植筋锚固技术在建筑结构加固改造中得到了广泛应用,但国内外对植筋锚固技术的研究大多集中在植筋拉拔粘结锚固性能的试验研究和理论分析[1-6]。而对混凝土植筋粘结-滑移关系的研究仍然不多,且不够完善[7-10]。后植筋锚固系统存在两个不同的界面,即植筋胶层与混凝土界面(简称胶-混界面)、植筋与植筋胶层界面(简称胶-筋界面)。由于植筋与植筋胶层的界面存在较大的机械咬合力,导致植筋与植筋胶界面的粘结性能远大于植筋胶层与混凝土界面,所以粘结滑移破坏大多发生在植筋胶层与混凝土的界面。

为了研究植筋胶与混凝土界面的粘结滑移性能,采用无约束推压试验,使试件发生植筋胶层与混凝土界面的粘结滑移破坏。进行了6组高强混凝土植筋结构无约束推压试验,分析了植筋锚固长度,植筋胶层厚度和钢筋表面特征等参数对植筋粘结滑移性能的影响。在试验结果分析的基础上,提出了混凝土植筋结构植筋胶层与混凝土界面的粘结应力-滑移本构关系,为植筋结构的有限元分析提供技术支撑。

1 试验概况

1.1 混凝土植筋试件设计

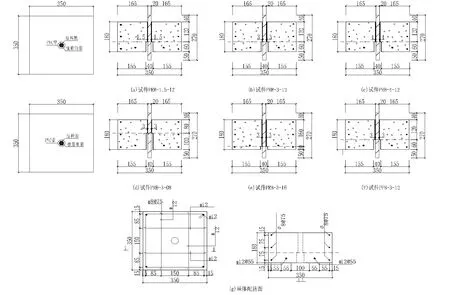

为了研究植筋胶层与混凝土界面的粘结滑移性能,以植筋锚固长度、植筋胶层厚度和钢筋表面特征等为设计参数,设计制作了6组高强混凝土植筋结构试件,其中试件PRB-1.5-12、试件PRB-3-12和试件PRB-4-12其他条件相同,植筋胶层厚度变化;试件PRB-3-12、试件PRB-3-08和试件PRB-3-16其他条件相同,植筋锚固长度变化;试件PRB-3-12、试件PPB-3-12其他条件相同,钢筋表面特征变化。各试件混凝土基体几何尺寸均为350 mm×350 mm×180 mm,受拉侧配置4C12钢筋。

基体混凝土设计强度等级C50,实测混凝土立方体抗压强度平均值45.06 MPa,棱柱体抗压强度平均值33.48 MPa;除试件PPB-3-12外,植筋钢筋采用直径20 mm的HRB400级钢,实测屈服强度平均值407.50 MPa,极限强度平均值575.70 MPa;试件PPB-3-12植筋钢筋采用直径20 mm的HPB300级钢,实测屈服强度平均值322.40 MPa,极限强度平均值为429.80 MPa。采用上海悍马HM-500改性环氧注射式植筋胶。各试件的几何尺寸及配筋见图1和表1所列。

图1 各试件几何尺寸及配筋

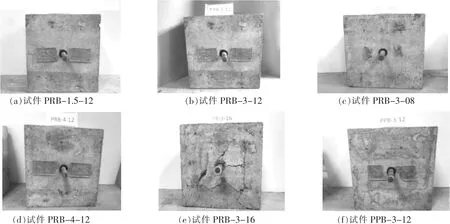

表1 试件几何尺寸及配筋

试件设计时,为了实现植筋胶层与混凝土界面的粘结滑移破坏,且不出现混凝土基体锥体破坏,采用混凝土植筋推压试验,即通过在植筋顶部施加压力将植筋胶体包裹着钢筋一起被压出混凝土基体。另外,为了防止在推压试验过程中植筋出现压屈失稳现象,植筋顶部伸出混凝土基体表面的长度应尽可能短,在满足试件植筋滑移量的前提下,试件设计时取植筋顶部伸出混凝土基体表面40 mm。

由于植筋锚固长度(la)小于混凝土基体的截面高度(h=180 mm),通过在混凝土基体内部预埋PVC管的长短来控制植筋锚固长度。

1.2 试验装置及加载制度

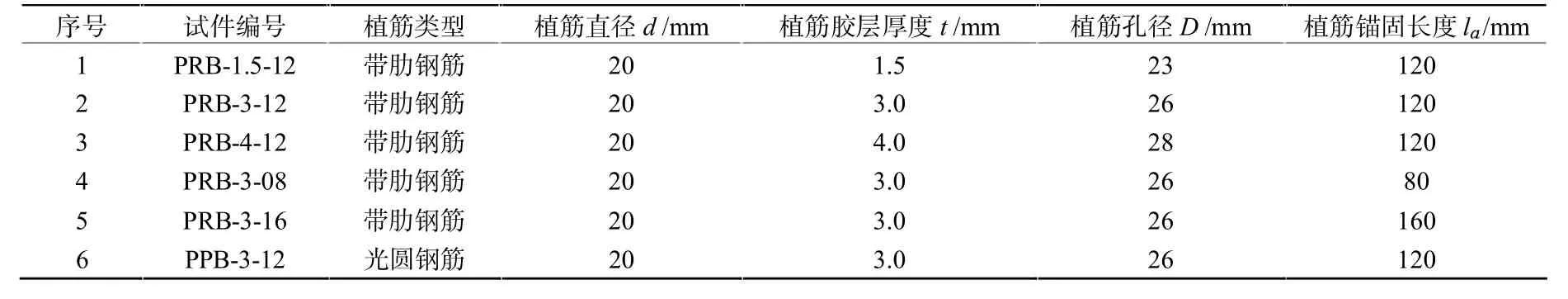

试验采用江苏省结构工程重点实验室(苏州科技大学)WAW-1000E电液伺服万能试验机加载系统,通过两端铰支座形成无约束反力装置,如图2所示。为了测得推压试验时植筋的压力-滑移关系全曲线,采用位移控制加载,在试件植筋顶部施加竖向压力,直至推压荷载下降至峰值荷载36%左右或植筋自由端位移达到20 mm时停止加载。

图2 加载装置

1.3 测量内容及测试方法

(1)植筋加载端的荷载值(P):采用荷载传感器和电液伺服试验机系统同时读取荷载值,在试验正式开始前对荷载传感器进行标定。

(2)植筋的滑移值(S):在植筋自由端架设位移计①以读取植筋自由端的位移,在混凝土基体底部距植筋自由端30 mm处对称布置两个位移计②。通过植筋自由端位移与混凝土基体位移差计算得到植筋胶层与混凝土界面的相对滑移值,位移计布置见图2。

(3)植筋的应变:在植筋顶部加载端对称布置两个应变片,以测定加载过程中植筋应变的变化规律。

1.4 试验现象描述

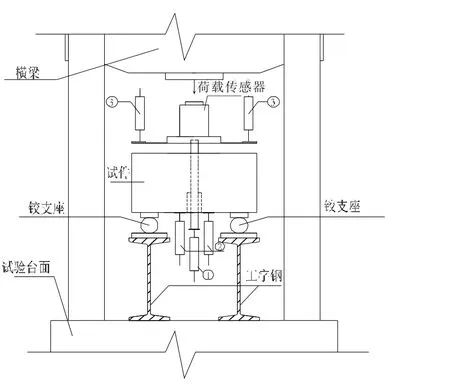

各试件的推压试验现象基本相同,均发生植筋胶层与混凝土界面的粘结滑移破坏,破坏形态见图3。

图3 各试件最终破坏形态

这里以试件PRB-3-12为例说明试验现象。试验开始时,先施加2 kN荷载以保证荷载传感器、加载板及植筋顶面紧密接触,然后进行位移控制加载。

当位移控制加载低于1.60 mm时,试件的荷载与滑移曲线大致呈线性关系,为弹性粘结阶段,这一阶段界面粘结力以化学粘结力为主;当位移控制加载达1.60 mm时(对应的荷载115.38 kN),植筋自由端位移1.435 mm,混凝土基体底部位移1.228 mm,植筋的相对滑移量S为0.207 mm;当位移控制加载大于1.60 mm时,随着位移控制加载的增大,试件的滑移增量比荷载增量要大,荷载与滑移曲线呈非线性,当位移控制加载至1.80 mm(对应荷载124.47 kN)时,加载端植筋应变达到其屈服应变。当位移控制加载至3.40 mm时,推压荷载达到峰值荷载Pm,此时对应的峰值荷载153.09 kN,植筋自由端位移3.121 mm,混凝土基体底部位移1.535 mm,植筋钢筋的滑移量为1.586 mm,这一阶段界面结合力主要以机械咬合力为主。峰值荷载(Pm)后,随着位移控制加载的增大,植筋胶层与混凝土界面间的粘结力以摩擦力为主,粘结应力明显降低,随着位移加载的增大荷载开始逐渐降低,滑移增量明显增大。当位移控制加载至10.6 mm时(对应荷载71.91 kN),钢筋自由端位移10.127 mm,混凝土基体底部位移1.456 mm,植筋的相对滑移量8.671 mm。随着植筋滑移量的增大,每级位移控制增量下的荷载降低量逐渐减小,试件进入残余摩擦滑移阶段。当控制植筋自由端位移达到20 mm,试验结束。试件发生植筋胶层与混凝土界面粘结破坏,最终破坏形态见图3(b)。

2 试验结果分析

各试件的主要试验结果见表2所列,其破坏形态皆为胶与混界面粘结滑移破坏。

表2 各试件主要试验结果

2.1 植筋锚固长度对荷载-滑移曲线的影响

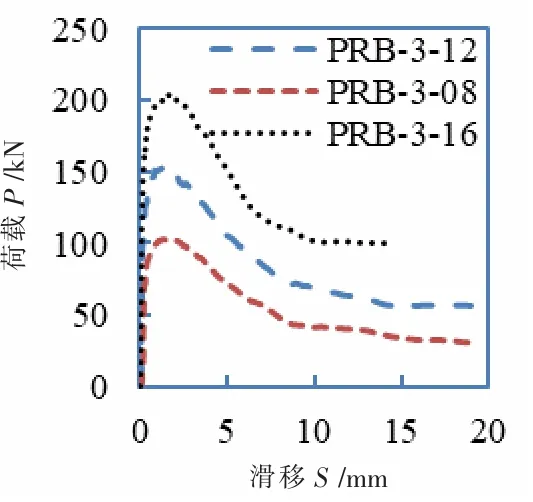

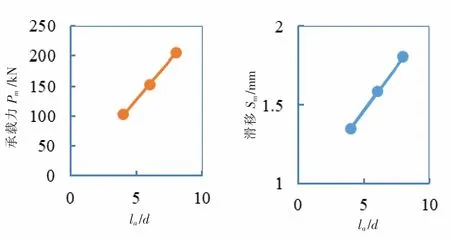

试件PRB-3-08、试件PRB-3-12、试件PRB-3-16的植筋锚固长度分别为80 mm、120 mm和160 mm,其余条件均相同。图4给出了其他条件相同,不同植筋锚固长度时,各试件植筋荷载-滑移曲线(P-S),图5给出了峰值荷载Pm及对应滑移量Sm与植筋锚固长度比(la/d)的关系。由图4和图5可见:

图4 不同植筋锚固长度时P-S曲线

图5 峰值荷载及对应滑移与植筋锚固长度比关系

(1)试件PRB-3-08、PRB-3-12、PRB-3-16的峰值荷载Pm分别为102.51、153.09、204.693 kN,与植筋锚固长度比(la/d)呈线性增大;

(2)试件PRB-3-08、PRB-3-12、PRB-3-16峰值荷载Pm对应滑移量Sm分别为1.352、1.586、1.805 mm,与植筋锚固长度比(la/d)呈线性增大;

(3)在其他条件相同时,植筋推压峰值荷载随植筋锚固长度的增大而增大,且峰值荷载对应的滑移量也相应提高。

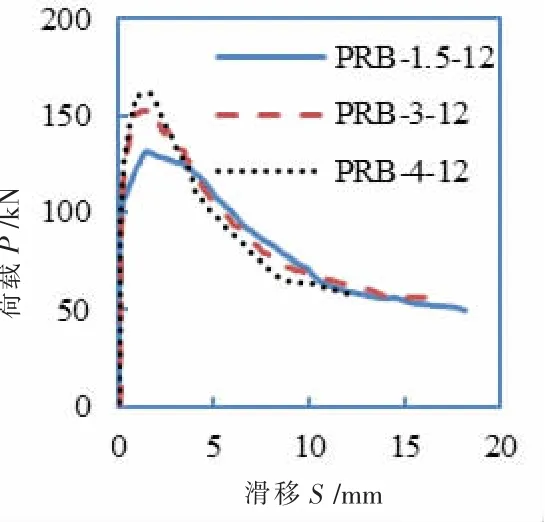

2.2 植筋胶层厚度对荷载-滑移曲线的影响

试件PRB-2-12、试件PRB-3-12、试件PRB-4-12的植筋胶层厚度分别为1.5、3.0、4.0 mm,其余条件均相同。图6给出了其他条件相同,不同植筋胶层厚度时,植筋P-S曲线,图7给出了峰值荷载(Pm)及对应滑移量(Sm)与胶层厚度(t)的关系。由图6和图7可见:

图6 不同胶层厚度时P-S曲线

图7 峰值荷载及对应滑移与胶层厚度关系

(1)试件PRB-1.5-12、PRB-3-12、PRB-4-12的峰值荷载Pm分别为131.20、153.09、161.80 kN,与胶层厚度(t)大致呈线性增大;

(2)试件PRB-1.5-12、试件PRB-3-12、试件PRB-4-12峰值荷载Pm对应滑移量Sm分别为1.461、1.586、1.691 mm,与胶层厚度大致呈线性增大;

(3)在其他条件相同时,植筋推压峰值荷载随植筋胶层厚度的增大而增大,且峰值荷载对应的滑移量也相应提高。

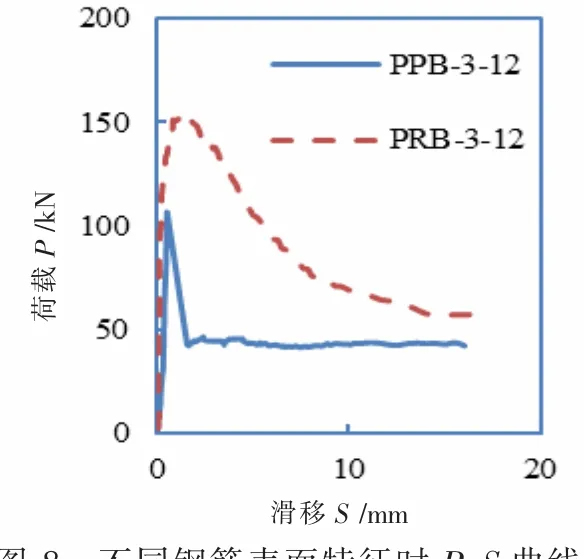

2.3 植筋表面特征对荷载-滑移曲线的影响

试件PRB-3-12植筋为带肋钢筋(HRB400),试件PPB-3-12植筋为光圆钢筋(HPB300),其余条件均相同。图8给出了不同钢筋表面特征时荷载-滑移曲线。

由图8可见,试件PRB-3-12的峰值荷载Pm为153.09 kN,为试件PPB-3-12的峰值荷载(Pm=106.40 kN)的1.44倍,这表明,其他条件相同,带肋钢筋植筋粘结锚固性能要明显优于光圆钢筋。

图8 不同钢筋表面特征时P-S曲线

3 植筋粘结应力-滑移本构关系

3.1 粘结应力-滑移本构关系模型

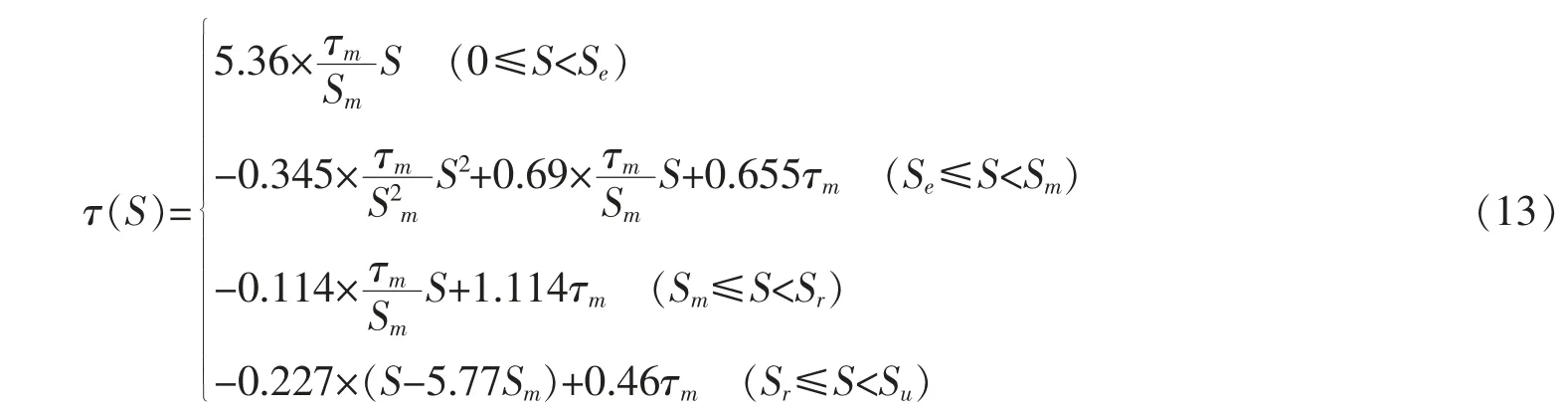

试验结果表明,植筋推压试验得到的粘结应力-滑移全曲线(τ-S)可分为四个阶段(见图9)。

图9 粘结应力-滑移曲线模型(τ-S)

(1)弹性粘结段(OA)。加载初期,植筋胶层与混凝土的粘结应力与滑移量τ-S曲线呈线性关系,植筋胶层与混凝土界面的粘结力以化学粘结力为主。弹性粘结极限特征点,粘结应力为τe,对应滑移量为Se。

(2)弹塑性滑移段(AB)。位移控制加载大于Se后,随位移控制加载的增加,滑移量增加速度要大于粘结应力增长,植筋胶层与混凝土界面粘结力以机械咬合力为主,粘结应力与滑移量曲线呈非线性关系,表现为一条开口向下的递增抛物线。弹塑性滑移极限特征点,粘结应力为τm,对应的滑移量为Sm。

(3)摩擦滑移段(BC)。位移控制加载大于Sm后,随着位移控制加载的增加,植筋胶层与混凝土间的粘结力以摩擦力为主,粘结应力出现下降,但植筋滑移量显著增大,粘结应力与滑移量曲线大致呈线性下降,表现为一段单调递减的斜直线。摩擦滑移段极限特征点,粘结应力为τr,对应的滑移量为Sr。

(4)残余摩擦滑移段(CD)。位移控制加载大于Sr后,植筋胶层与混凝土界面粘结力仍然以摩擦力为主,由于植筋滑移量的增大,摩擦力逐渐减小,粘结应力的降低幅度变缓,粘结应力与滑移曲线为一条斜率较缓的斜直线。

3.2 粘结应力-滑移本构关系表达式

(1)弹性粘结段。弹性粘结段的几何特征为通过原点(0,0)和弹性极限粘结特征点(τe,Se)的斜直线,即τ=kS,其数学表达式为

式中,λ1为弹性极限粘结应力τe与弹塑性阶段峰值应力τm的比值,即λ1=τe/τm;α1为弹性极限粘结应力对应的滑移Se与峰值应力对应滑移值Sm的比值,即α1=Se/Sm。

(2)弹塑性滑移段。该段几何特征为通过弹性极限粘结特征点(τe,Se)及峰值粘结特征点(τm,Sm)的一条二次抛物线,即τ=aS2+bS+c,其数学表达式为

(3)摩擦滑移段。摩擦滑移阶段几何特征为通过峰值粘结特征点(τm,Sm)和摩擦滑移特征点(τr,Sr)的一条斜直线,即τ=aS+b,其数学表达式为

式中,λ2为滑移摩擦极限粘结应力τr与弹塑性阶段峰值应力τm的比值,即λ2=τr/τm;α2为滑移摩擦极限粘结应力对应的滑移Se与峰值粘结应力对应的滑移值Sm的比值,即α2=Sr/Sm。

(4)残余摩擦滑移段。残余摩擦滑移段的几何特征为通过摩擦滑移特征点(τr,Sr)和残余摩擦滑移特征点(τu,Su)的一条斜直线,即τ=k1(S-Sr)+b,其数学表达式为

3.3 植筋粘结应力-滑移本构关系特征值确定

(1)峰值粘结应力τm及对应的滑移量Sm。峰值荷载时粘结应力式中,Pm为峰值推压力;D为植筋钻孔直径;la为植筋锚固长度。

峰值荷载对应的滑移量Sm。试验表明,Sm与la或植筋胶层厚度t大致呈线性增大(见图5与图7)。假定Sm表达式

式中,k1、k2和a为系数,由试验确定。根据试验数据拟合可得k1=0.005 7,k2=0.098,a=0.616,式(6)可表示为

试验值与按式(7)计算值之比的平均值为1.003,均方差为0.016,相关系数r2=0.995 8。

(2)弹性极限粘结应力τe及对应的滑移量Se。τe和峰值粘结应力τm满足下式要求

式中,λ1为系数,由试验确定。

由试验数据统计可得,弹性极限荷载Pe(Pe=πDlaτe)为峰值荷载Pm的0.743倍,故取λ2=0.743。

弹性极限滑移值Se与峰值滑移值Sm满足下式要求

式中,α1为系数,由试验确定。数据统计可得,Se为Sm的0.137倍,故取α1=0.137。

(3)摩擦滑移极限粘结应力τr及对应的滑移量Sr。τr与峰值粘结强度τm满足下式要求

式中,λ2为系数,由试验确定。统计可得,摩擦滑移极限荷载Pr(Pr=πDlaτr)为Pm的0.480倍,故取λ2=0.480。摩擦滑移极限滑移值Sr与峰值滑移值Sm满足下式要求

式中,α2为系数,由试验确定。由数据统计可得,Sr为峰值滑移值Sm的5.570倍,故取α2=5.570。(4)残余摩擦滑移极限粘结应力τu及对应的滑移值Su。τu与峰值粘结应力τm满足下式要求

式中,β为系数,由试验数据统计可得,残余荷载Pu(Pu=πDlaτu)为峰值荷载的0.360倍,故取β=0.360。

残余摩擦滑移极限滑移值Su取荷载下降至峰值荷载36%时对应的滑移值,由线性内插法得到。各试件荷载(粘结强度)-滑移曲线特征点的实测值见表2。

综上所述,可得植筋胶层与混凝土界面粘结应力-滑移基本表达式(τ-S)

4 粘结应力-滑移本构关系的验证

图10给出了按公式(13)得到的植筋胶层与混凝土界面粘结应力-滑移曲线(τ-S)与相应试验曲线的比较,理论曲线与试验曲线吻合较好,可以用式(13)来描述植筋胶层与混凝土界面粘结应力-滑移关系。

图10 各试件粘结应力-滑移曲线理论曲线与试验曲线比较

5 主要结论

(1)所有试件均发生植筋胶层与混凝土界面的粘结滑移破坏,且不出现混凝土锥体破坏。

(2)其他条件相同,植筋推压峰值荷载及其对应的滑移量随植筋锚固长度比(la/d)的增大而提高,且大致呈线性关系。

(3)其他条件相同,植筋推压峰值荷载及其对应的滑移量随植筋胶层厚度(t)的增大而提高,且大致呈线性关系。

(4)在试验结果分析的基础上,建立了植筋胶层与混凝土界面粘结应力-滑移本构模型,得到了植筋胶层与混凝土界面粘结应力-滑移基本表达式,可用于混凝土植筋结构的有限元模拟分析。